研究了10+品牌人設,受歡迎的都在扮演小丑

“所謂人設,是指對于品牌人格的活化呈現。”大家這么定義品牌人設。

最近,剛好看到有文章在講影視編劇如何塑造角色人設,發現兩者在塑造方式方法上有很多共通點,或許也可以從編劇角度去重新理解品牌人設。

編劇塑造思路:

角色造型;

言語表達;

慣性動作;

角色的注意力;

社交情況;

于是,我找了當下熱門的品牌人設又研究了一番,發現果真如此。

例如“角色造型”,在影視里是拜月教主的絡腮胡子、素凈長袍,和絲滑到可以代言洗發水的長發。

來源@互聯網

在品牌人設里,就是logo、設計、色彩等品牌視覺識別系統。

例如,LV的經典花紋,高端、優雅的人設;酷兒經典的藍色皮膚和圓圓水滴腦袋,自帶可愛屬性。

影視里的“慣性動作”是《東京喰種》中金木研咔咔掰指關節;品牌人設里的“慣性動作”是“霸總”潔柔小手一抖,到處送福利;老鄉雞的定時定點的“周五了,發卡”。

影視劇里的方言,就像品牌在社交媒體的語言和溝通風格。宜家是幽默、接地氣的;耐克是熱血沸騰的,讓人快速在飽有特色的語調和表達方式中識別品牌,建立好感。

然后我就進一步想。這幾年影視劇里的熱門人設,從市井崛起的小人物,到遍地走的上仙尊神,再到飽滿寫實的都市群體,觀眾買單的角色人設,無外乎是因為承載了特定環境下的情感投射。

品牌經營,也以消費者情感為杠桿。

當下熱門的社交媒體人設都是什么?背后有什么共性特點?又如何抓情感需求的?

01

在“小丑”的世界

用人設,構建品牌梗文化

前不久做了一次采訪,受訪導演是東北籍。

他特別感慨,說這兩年喜劇藝人特別火,他因為懂東北喜劇文化也跟著沾光。

這兩年,從影視到廣告片,東北藝人含量特別高。大眾對笑的強烈需求,帶動了相聲、綜藝、話劇、電影等多樣化的喜劇表演形式的發展,具備喜感的人設也越來越受歡迎。

同為注意力經濟的一種,品牌人設也在往“更有喜感”上打造。

去年寫完淘寶的小紅書運營后,順手關注了賬號,后來每天看淘寶的小紅書就成了我的樂子來源。

一本正經地科普《如何區分淘寶和姆巴佩》《如何區分淘寶和酷兒》......知道可能是些無聊的東西,但就是忍不住好奇心看它會怎么編。

與眾不同的追熱點方式,別人情人節發甜蜜海報文案,淘寶直接發瘋P梗圖;

別的藍V互動都是禮貌打招呼,或者友好私信,淘寶直接提嘴刀開始嘲諷。

得罪的藍V官號太多,就開始到處搞曖昧,燉CP。

還有經典節目《賣家有什么壞心思?》確實沒有,除了已讀亂回的小毛病。

當下最受歡迎的品牌社媒人設大概就是這樣:外向、神經、自戀、社牛、沒心沒肺、不著五六。從不端著,也從不拿網友們當外人,便秘了也要全網嚷嚷,通暢了還要送禮慶祝。

有著“人”的七情六欲和病痛苦惱,淘寶的人設給人的感覺特別鮮活,幾乎每天都想看看它又在發什么瘋。

這種快速建立親切感、吸引持續關注的能力,是品牌人設的價值所在。而且各種插科打諢的有趣內容,也讓人很容易帶入淘寶的“角色的注意力”。

例如,經典的頭發梗、身高梗。前有重金聘請網友P頭發,最后在麻花辮、地中海中,選了沖天發揪;偷偷給自己長個,身高從180,183,184一路偷偷摸摸長到188,被發現了就張羅著給大家清空購物車。

頭發、身高、嗑CP等是補充了更多“人”的特質,也讓每天關注這些話題的年輕人同頻感、延續感更強。

廣告理論中有一個概念叫“品牌原型”,專程用來“白描”或作為品牌的人格化建設的“參照”。

品牌原型的定義稍微有點復雜,我試著簡單解釋一下:

人是社會性的動物,具備個體潛意識和集體潛意識。其中,集體潛意識是人類共通的心理狀態,會讓人在日常生活中不自覺地去尋找、親近與原型對應的事物。

而品牌原型就是根據人的潛意識原型,將品牌人格化,并對應到12具體的心理需求中。

這12種原型分別是:魔術師、創作者、統治者、情人、照顧者、小丑、賢者、探險家、亡命徒、英雄、凡夫俗子、純真者。

依照品牌原型,淘寶的人設就是“Jester 小丑”原型。其特點是,扮演開心逗趣,散播歡樂和愛的角色,幫助人們看到生活中輕松的一面。

不止是淘寶,社交媒體上大受歡迎的品牌人設,如潔柔的霸總人設,雪王的街溜子等都是某種“小丑”原型。每一種原型、人設背后都對應著具體的情感需求,在正向的情緒交換中移情品牌。

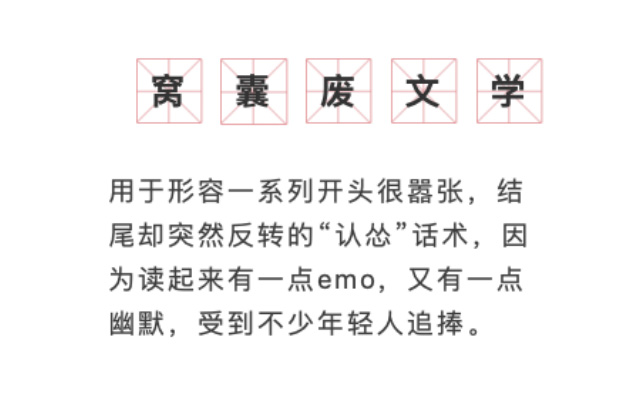

“小丑”原型大行其道,除了去中心化的社媒環境下,品牌需要以喜感角色主動吸引受眾的核心需求外。個人認為,或許還因為在社會文化向娛樂化發展的浪潮中,更容易積累品牌社交資產——梗文化。

大潤發翻紅的老梗,以及繼承衣缽的“蔬菜文學”帶火品牌社交活躍度,還有麥當勞的“麥門”,KFC的瘋四文學等。“梗”是建立在新媒介上的文化狂歡,不止在討好年輕人,也在制造集體記憶。

在大量的拼貼創造下,形成網絡謎因。品牌梗可以長期存在于社交平臺,通過定期推出新的梗,或圍繞現有的梗展開持續的創意內容。形成一種話題和內容的正向循環。

02

怎么建立“小丑”人設?

答案:原來你是這樣的?!

品牌人設服務于品牌建設,就像人物角色服務于故事內核。

但是我發現,社交媒體上的品牌人設和品牌定位常常并不完全一致,甚至可能有點割裂。

淘寶內容+工具屬性的定位讓其角色更偏陪伴者、照顧者,歷年輸出的雙11短片也都在延續這個思路。但是,這并不妨礙淘寶在社交媒體上扮演00后陽光開朗大男孩。

釘釘作為職場APP,前期以從職場干貨博主示人,順理成章,但后期也轉型為耍寶整活的釘三多。

before @干貨大師

after @整活專家

多鄰國好好一個教外語的,此前在微博一直用有趣的方式教英語,反響平平。放棄嚴肅,開始陰陽后,反而一炮走紅。到現如今,教學的東西是一點都看不到了,天天發表情包、cosplay。

甚至相反,它可能更需要一點反差感和逆向思維。

因為,大眾注意力天然地會被陌生的、新鮮的事情吸引。陌生感、有反差,正是喜感的來源。例如,淘寶等最初走紅小紅書的一大亮點就是“不像官方”。

喜劇大師陳佩斯曾提到一個創作觀點——“千萬不要把目的當成方法”。

我覺得對品牌人設建立也是一樣的,“品牌人設必須要符合品牌定位”固然很好,但并不是金科玉律。

定位是品牌在市場中的位置,而人設是一種對話方式,作用于傳播和解釋定位。很少有人會直接通過品牌定位去理解品牌,更多是借品牌人設中的人格化特征、語言風格和溝通方式來感知品牌的調性和價值。

在社交媒體中,“怎么說”比“說什么”更顯重要。先有了人感,拉近親近感,才會有談目的的可能。

因此,對于怎么建立受歡迎的“小丑”人設?如果結合篇提到的編劇塑造思路是這樣:

角色造型——獨特的視覺設計,比如淘寶沒頭發;

言語表達——獨特的表達或者品牌梗,比如老鄉雞的“咯咯噠”;

慣性動作——慣性的行為與互動的方式,比如送福利、評論區翻牌子;

角色的注意力——關注熱門話題和價值觀,比如打工、調休,退休等同頻話題;

社交情況——與其他官微的互動,和大眾的互動,建立真實的社交關系。

但除了具體執行層面的,回到小丑人設的核心魅力——“有趣”,思路也可以是這樣的:

原來你是這樣的:反常與意外

知道你是這樣的,但是沒想到已經這種程度了:極致化與深度玩笑

社會審美傾向的變化,今天的有趣和幾年前的絕對不是一個有趣。今天的有趣,對應的具體事、物,往往指向的是一般人想不到、一般人做不出來。而有趣的點,就在于角色、身份與其言行舉止不對稱、不和邏輯引發的戲劇沖突。

這種“有趣”更像一種“愉悅的陌生感”,關乎反差感和意外感,以及與定位的錯位感。

打破傳統認知的月餅,極端創新的產品造型等,社交媒體上越來越多的“發瘋”“顯眼”現象也與此呼應。通過把某個點拉到極致,帶來“沒想到到這種程度”的沖突感。

在編劇中,制造角色反轉是讓角色產生意外吸引力的關鍵,對于品牌來說構建“小丑”人設的核心也是打破常規,制造身份和行為的反差。

就像故事里主角的造型、行事、思維都不隨大流,成功的“小丑”也不追求穩重,而是盡可能展現與消費者期望不符的幽默、戲劇性的一面。

注:無特殊說明,圖片來源于小紅書。

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(7條)