最近青島廣告圈的“瓜”,網(wǎng)傳的這張截圖里的第四點(diǎn)引起了我的注意。

簡(jiǎn)單說(shuō)就是廣告代理商的六大類(lèi)基本業(yè)務(wù)直接叫停,而本地生活陪跑業(yè)務(wù),因?yàn)樾虑倚。疤舆^(guò)一劫”。

你要由此說(shuō)“企業(yè)開(kāi)始重視in-house建設(shè),減少外部力量的引入”吧?好像也不對(duì)。

畢竟前段時(shí)間才剛傳出“蕉下公關(guān)部門(mén)員工已全部離職,市場(chǎng)部并入銷(xiāo)售部門(mén)”、小紅書(shū)紅薯工作室即將謝幕的消息。

將這些消息結(jié)合起來(lái),我不禁回想起今年看到的兩條海外比稿動(dòng)態(tài):

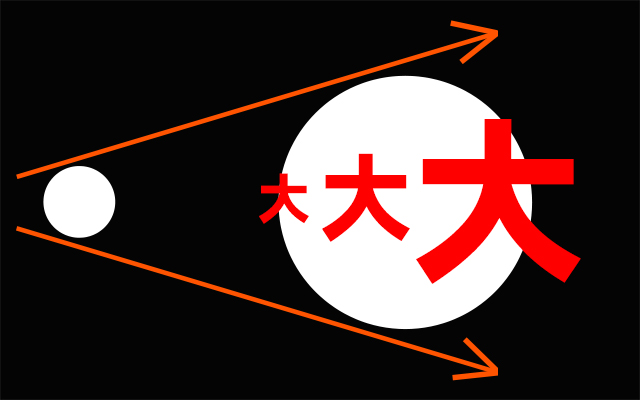

一個(gè)是利寶保險(xiǎn)(2023年媒體預(yù)算4.25億美元)不和4A旗下的機(jī)構(gòu)合作了,而是和一個(gè)小代理機(jī)構(gòu)合作,比稿競(jìng)爭(zhēng)的還是“和品牌in-house工作室合作”的機(jī)會(huì)。

一個(gè)是通用汽車(chē),不再和幾家大代理合作了,而是把子品牌打散,轉(zhuǎn)而和很多家小創(chuàng)意工作室合作。

圖片來(lái)源:數(shù)英廣場(chǎng)

這些變化背后無(wú)疑隱藏著一些共性的決策因素,很想和大家聊一聊。然而,我又有點(diǎn)擔(dān)心我所處的第三方視角,很容易陷入主觀臆斷或者以偏概全的誤區(qū)。

那我就想,“品牌選擇代理商的依據(jù)”這么重要的問(wèn)題,肯定會(huì)有機(jī)構(gòu)去做研究,能不能找到他們的研究結(jié)果,給大家還原一個(gè)相對(duì)比較全面的視角呢?

幸運(yùn)的是,我找到了兩份由R3勝三管理咨詢公司發(fā)布的研究報(bào)告,一份是2024年的最新研究,另一份則來(lái)自于10年前,是2014年的報(bào)告。

![]() 2014年中國(guó)營(yíng)銷(xiāo)趨勢(shì)研究(Agency Scope)精華報(bào)告.pdf

2014年中國(guó)營(yíng)銷(xiāo)趨勢(shì)研究(Agency Scope)精華報(bào)告.pdf

![]() 2024中國(guó)營(yíng)銷(xiāo)趨勢(shì)報(bào)告.pdf

2024中國(guó)營(yíng)銷(xiāo)趨勢(shì)報(bào)告.pdf

把兩份跨度十年的報(bào)告對(duì)照在一起看,再結(jié)合自己平時(shí)對(duì)行業(yè)的觀察、以及來(lái)自各種途徑的零散信息,在這里拋磚引玉一下,和大家聊一聊這三件事:

1、品牌們面臨的現(xiàn)狀是什么?

2、十年間,品牌們選擇代理商的依據(jù),發(fā)生了哪些變化?

3、公司規(guī)模是相對(duì)的,行業(yè)趨勢(shì)是“絕對(duì)”的

當(dāng)然,我的視角僅供參考,十分期待各位在評(píng)論區(qū)分享自己的觀察和想法。

01

品牌們面臨的現(xiàn)狀是什么?

先看企業(yè)內(nèi)部。

在廣告公司擔(dān)心自己會(huì)不會(huì)被甲方淘汰的時(shí)候,“甲方們”也在擔(dān)心市場(chǎng)部會(huì)不會(huì)被直接淘汰。

打過(guò)工的都知道,花錢(qián)的部門(mén)就是沒(méi)有賺錢(qián)的部門(mén)腰桿硬,這是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的基本邏輯。

從宏觀上看,在大環(huán)境好,企業(yè)利潤(rùn)充盈的時(shí)候,大家對(duì)花錢(qián)部門(mén)的“容忍度”會(huì)相對(duì)高一點(diǎn)。可壞就壞在現(xiàn)在整個(gè)大環(huán)境都冒著冷氣。廣告主預(yù)算縮減這件事想來(lái)大家都有直觀感受。

圖片來(lái)源:R3勝三管理咨詢《2024營(yíng)銷(xiāo)趨勢(shì)報(bào)告》

從微觀上看,公司的經(jīng)營(yíng)行為是由一個(gè)個(gè)具體的人構(gòu)成的,每個(gè)人身處不同的崗位,有各自的職責(zé),各自的KPI要背。因此,屁股決定腦袋。

舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子,我一個(gè)做品牌工作的朋友給我講過(guò)一件小事。他說(shuō),他們的飲料產(chǎn)品在設(shè)計(jì)時(shí)的預(yù)期是消費(fèi)者會(huì)用它來(lái)做調(diào)飲,所以開(kāi)口的設(shè)計(jì)并不適合直接飲用。但是產(chǎn)品上市之后,很多人喜歡拿來(lái)直接喝,也會(huì)到品牌的小紅書(shū)、公眾號(hào)之類(lèi)的留言區(qū)反饋,希望改進(jìn)開(kāi)口的設(shè)計(jì)。

那么他當(dāng)然就會(huì)和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人反饋這個(gè)問(wèn)題,看起來(lái)只是一個(gè)很簡(jiǎn)單的,改一下開(kāi)口的位置的小事,可是對(duì)于生產(chǎn)負(fù)責(zé)人來(lái)說(shuō),這意味著他要在生產(chǎn)線上做一系列的復(fù)雜調(diào)整。

兩人每次開(kāi)會(huì)都得拍桌子爭(zhēng)論一下這個(gè)事,桌子拍了快一個(gè)月,終于改了。

而我作為旁觀者,覺(jué)得要達(dá)成這個(gè)看起來(lái)簡(jiǎn)單的結(jié)果,一點(diǎn)也不簡(jiǎn)單。

首先,這家公司得有一個(gè)真正愿意對(duì)這個(gè)品牌負(fù)責(zé),為這個(gè)品牌考慮的人。要是他是只為自己考慮的那種人,“改不改開(kāi)口”又不影響他賺多少錢(qián),他為了這個(gè)事情,吃力不討好,“破壞內(nèi)部團(tuán)結(jié)”干嘛呢?

其次,這家公司得至少不反對(duì)“拍桌子”,要不然他倆第一次爭(zhēng)論起來(lái)的時(shí)候,老板說(shuō)你們兩個(gè)都給我滾出去。那也沒(méi)有后面的事了。

最后,這家公司不同部門(mén)的執(zhí)行力都得是在線的,市場(chǎng)部能很快發(fā)現(xiàn)用戶反饋的痛點(diǎn),生產(chǎn)線的負(fù)責(zé)人答應(yīng)改了之后也很快就改好了。

現(xiàn)在這個(gè)環(huán)境下,集齊這三點(diǎn)的公司,可以說(shuō)很少很少吧?更別提,在很多公司,有時(shí)候都走不到和別的部門(mén)爭(zhēng)論的那一步,自己部門(mén)內(nèi)部都快把腦花打出來(lái)了。

這也是很多品牌面臨的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)——如何在保持內(nèi)部協(xié)調(diào)的同時(shí),快速響應(yīng)市場(chǎng)變化和消費(fèi)者需求?

這不僅是對(duì)公司內(nèi)部管理機(jī)制的考驗(yàn),也是對(duì)品牌敏捷性和創(chuàng)新能力的挑戰(zhàn)。

再看企業(yè)外部。

我每次看到“白牌崛起”的相關(guān)報(bào)道,都會(huì)替品牌們捏一把冷汗。

而且現(xiàn)在的話題甚至已經(jīng)“升級(jí)”到了“做品牌到底有沒(méi)有沒(méi)必要?”,看到都想發(fā)抖。

但是同時(shí),也不是不能理解為什么大家會(huì)討論這些。

畢竟:

——你不能要求一個(gè)連飯都快要吃不上的人去考慮今天穿得體不體面。

——你也不能要求所有人都能看到有錢(qián)賺不去賺,而是先克制一下自己的欲望,想想長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。

不過(guò),這種現(xiàn)實(shí)主義的思考方式,雖然在短期內(nèi)可能帶來(lái)利益,但也可能犧牲了長(zhǎng)期的品牌潛力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

好處是,正是因?yàn)檫@樣,價(jià)值觀一致的同行者才顯得更珍貴。

我一直覺(jué)得如果試圖去說(shuō)服別人認(rèn)可“做品牌的必要性”,就得用他們能接受的方式,因?yàn)槟悴荒馨搭^別人認(rèn)可你的價(jià)值觀,利益的事就還給利益。

再給大家講一個(gè)故事,我之前有一次去走訪了一個(gè)做酒類(lèi)代加工的工廠,負(fù)責(zé)人告訴我,有的生意人過(guò)來(lái),就會(huì)直接問(wèn)比較知名的品牌選了哪個(gè)口味,給我們來(lái)一個(gè)一樣的。

我問(wèn)了他一個(gè)非常文縐縐的問(wèn)題:“他們不擔(dān)心同質(zhì)化嗎?”

他說(shuō):“不好意思,什么叫同質(zhì)化?”

我說(shuō):“就是大家都一樣。”

他很認(rèn)真地想了一下,繼續(xù)問(wèn)我:“大家都一樣,怎么了呢?”

說(shuō)實(shí)話,我那時(shí)才意識(shí)到,站在工廠的角度,事實(shí)就是同質(zhì)化不會(huì)怎么樣,大不了就是明天流行另一個(gè)口味,再去做另一個(gè)口味。火的是哪個(gè)品牌更無(wú)所謂,只要它需要生產(chǎn)產(chǎn)品,總得找工廠吧?

但是,做品牌不是“干工廠”,它是另外一套運(yùn)行邏輯。它沒(méi)法簡(jiǎn)單粗暴地讓你把“口味”換來(lái)?yè)Q去,它需要更多的妥協(xié)和權(quán)衡。

我說(shuō)這些想表達(dá)的是什么呢?

第一,不管是做品牌的也好,做廣告公司的也好,都得誠(chéng)實(shí)地問(wèn)問(wèn)自己,到底要“賺快錢(qián)”還是“賺慢錢(qián)”,選定了就好好走自己的道,看到另一條路上的人“贏”了,也沒(méi)必要眼饞。

第二,商業(yè)處處是博弈,只要讓自己還能留在牌桌上,就都會(huì)贏,無(wú)非是現(xiàn)在贏還是以后贏的問(wèn)題。

02

十年間,品牌們選擇代理商的依據(jù),發(fā)生了哪些變化

喬布斯有一句很經(jīng)典的話,大概意思是:

“那些咨詢公司的人,每天都在研究怎么畫(huà)蘋(píng)果,但是對(duì)于蘋(píng)果到底是什么味道,他們一點(diǎn)都不知道。”

在我的理解中,他這句話是想說(shuō),實(shí)際操盤(pán)一個(gè)品牌和從外部分析一個(gè)品牌,完全是兩回事。

我很認(rèn)同他的這個(gè)觀點(diǎn),但是總能看到有人拿這句話來(lái)“貶低”乙方,覺(jué)得乙方就是只會(huì)紙上談兵。我覺(jué)得大家只是職責(zé)不同,交付的目標(biāo)不同,如果覺(jué)得甲方就默認(rèn)高乙方一等,那實(shí)在是太傲慢了。

也許大家偶爾會(huì)覺(jué)得,做乙方,處在一個(gè)被人挑選的位置上,有點(diǎn)無(wú)奈。但對(duì)于無(wú)法改變的事,不妨仔細(xì)想想:市場(chǎng)需要什么?乙方被別人“挑選”的時(shí)候依據(jù)是什么?以及乙方怎么有針對(duì)性地提高自己的競(jìng)爭(zhēng)力?

先來(lái)看十年前,R3勝三管理咨詢?cè)凇?014年中國(guó)營(yíng)銷(xiāo)趨勢(shì)研究》得出的調(diào)研結(jié)果,當(dāng)時(shí)R3與多個(gè)營(yíng)銷(xiāo)決策者進(jìn)行了面對(duì)面的深度訪談,涵蓋 971 個(gè)代理關(guān)系。

最后得出甲方的篩選標(biāo)準(zhǔn)主要有以下幾個(gè)(排序分先后,按中國(guó)市場(chǎng)廣告主重視程度排序):

①創(chuàng)意/創(chuàng)新

Creativity / Innovation②形象/聲譽(yù)

Good image/Prestige③了解代理商/個(gè)人經(jīng)驗(yàn)

Know the agency/personalexperience④曾經(jīng)做過(guò)的項(xiàng)目/案例

Work done in the past⑤服務(wù)

Good Service⑥廣告/傳播的戰(zhàn)略性規(guī)劃

Strategic Planning⑦代理公司的團(tuán)隊(duì)

The Agency's People /Team

這個(gè)排序也比較符合我們的常識(shí)。首先,創(chuàng)意實(shí)力“肉眼可見(jiàn)”的強(qiáng)的廣告公司,肯定不會(huì)缺生意做。但這樣的公司也注定是少數(shù)。那么大多數(shù)公司比拼的就是下面那幾項(xiàng):公司的名聲怎么樣?和客戶核心決策者熟不熟?曾經(jīng)做過(guò)哪些代表作?服務(wù)態(tài)度怎么樣?

再看2024年的報(bào)告,這次勝三的調(diào)研結(jié)果來(lái)自于在242家公司工作的323位受訪客戶,分析了837個(gè)客戶代理商關(guān)系(包括整合營(yíng)銷(xiāo)、線下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)和媒介代理商)受訪者皆在品牌方的營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)部門(mén)工作。

報(bào)告中以下這幾個(gè)調(diào)研結(jié)果很有意思:

1、在中國(guó),營(yíng)銷(xiāo)人員平均要與12家代理公司合作,以滿足其多樣化和專(zhuān)業(yè)化的傳播需求。 其中,品牌最常用的,數(shù)量最多的合作伙伴關(guān)系為整合營(yíng)銷(xiāo)代理商(3.7 家)和線下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)服務(wù)代理商(3.1 家)。

2、70.0%(2022 年為 74.2%)的受訪者表示,他們更愿意與不同領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)代理商合作。26.4%(2022 年為 13.63%)的受訪者表示他們更愿意與整合營(yíng)銷(xiāo)代理商合作。

——相比2022年,想和整合營(yíng)銷(xiāo)代理商合作的廣告主比例上升了,但是整體仍只占26.4%。

3、廣告主期待代理公司通過(guò)面對(duì)面的分享,定期報(bào)告、案例分享的方式來(lái)與他們建立聯(lián)系,方便他們了解行業(yè)的最新動(dòng)態(tài)。

而關(guān)于核心篩選標(biāo)準(zhǔn),和2014年相比也有了一些變化:

主要變化有這幾點(diǎn):

第一,不是了解客戶就可以了,也要展現(xiàn)出自己很了解客戶所處行業(yè)。

第二,十年前,“代理商團(tuán)隊(duì)”的重要性排序在倒數(shù)第一,現(xiàn)在變成了正數(shù)第三,客戶需要廣告公司證明給他們配的是“最好”的團(tuán)隊(duì),來(lái)建立安全感。

第三,十年前,“戰(zhàn)略性規(guī)劃”的重要性排序在倒數(shù)第二,現(xiàn)在變成了正數(shù)第四,客戶更重視策略的整體性了,或者武斷點(diǎn)說(shuō),希望廣告公司把咨詢的活一起做了。

在這個(gè)充滿不確定性的商業(yè)世界里,品牌與廣告公司之間的關(guān)系就像是一場(chǎng)精心編排的舞蹈。每一個(gè)動(dòng)作,每一個(gè)轉(zhuǎn)身,都需要雙方的默契與協(xié)調(diào)。然而,這場(chǎng)舞蹈并非總是那么和諧,有時(shí)也會(huì)遇到節(jié)奏的混亂和步伐的錯(cuò)位。

品牌在選擇廣告代理商時(shí),往往面臨著一個(gè)核心問(wèn)題:如何在保持自身獨(dú)特性的同時(shí),又能與代理商的創(chuàng)意和策略相得益彰?這不僅要求品牌有清晰的自我認(rèn)知,更需要代理商具備敏銳的市場(chǎng)洞察力和創(chuàng)新能力。

在這個(gè)過(guò)程中,品牌需要的不僅僅是一個(gè)能夠執(zhí)行命令的代理商,更需要一個(gè)能夠提供戰(zhàn)略性建議的合作伙伴。這意味著代理商不僅要了解品牌的需求,更要深入理解品牌所在的行業(yè),以及消費(fèi)者的真實(shí)需求。

另外,或許品牌也應(yīng)該意識(shí)到,廣告代理商的價(jià)值不僅僅在于他們提供的服務(wù),更在于他們所帶來(lái)的創(chuàng)新思維和行業(yè)洞察。

03

公司規(guī)模是相對(duì)的,行業(yè)趨勢(shì)是“絕對(duì)”的

前幾天看到梁將軍的一篇文章,討論廣告公司為什么做不大。我的想法是,為什么一定要做大?

大的好處顯而易見(jiàn)——有規(guī)模優(yōu)勢(shì)、影響力大、可利用的資源多。

但是大的弊端也真實(shí)存在,說(shuō)最重要的一點(diǎn),大公司往往反應(yīng)沒(méi)那么靈敏、也相對(duì)沒(méi)有為客戶提供個(gè)性化服務(wù)的動(dòng)力。

因?yàn)榇蠊緝A向于建立標(biāo)準(zhǔn)化的流程和系統(tǒng),來(lái)管理大量客戶的業(yè)務(wù),而且企業(yè)內(nèi)部決策層級(jí)多,往往也存在“維持現(xiàn)狀”的文化慣性。越是個(gè)性化的服務(wù)越需要一些突破標(biāo)準(zhǔn)化流程的做法,對(duì)于大公司來(lái)說(shuō),這意味著投入更多的時(shí)間精力成本,但是并不能獲取更高的回報(bào)。

可在現(xiàn)在這個(gè)預(yù)算緊縮的環(huán)境里,也許有時(shí)候客戶需要的就是一些“小輔助”,而不是“大武裝”。

而且,市場(chǎng)的變化是不可預(yù)測(cè)的,它不關(guān)心公司的規(guī)模大小,只關(guān)心誰(shuí)能更好地適應(yīng)和引領(lǐng)趨勢(shì)。

特斯拉就是一個(gè)很好的例子,它曾經(jīng)在一個(gè)由大公司主導(dǎo)的市場(chǎng)中,憑借靈活的策略和創(chuàng)新的產(chǎn)品,成功地脫穎而出。

因此,公司應(yīng)該關(guān)注的不是規(guī)模的大小,而是如何根據(jù)行業(yè)趨勢(shì)和市場(chǎng)需求調(diào)整自己的戰(zhàn)略。

在廣告的海洋里,品牌就像是一艘艘船只,而廣告公司則是那些指引方向的燈塔,品牌在選擇廣告代理商時(shí),不僅僅是在選擇一個(gè)合作伙伴,更是在選擇一種航行策略。

小型廣告公司往往能迅速響應(yīng)市場(chǎng)變化、提供靈活服務(wù),快速適應(yīng)品牌的需求變化。

而大型廣告公司擁有豐富經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大資源,它們能幫助品牌構(gòu)建更為穩(wěn)固的市場(chǎng)地位。

所以,我覺(jué)得坐擁許多客戶、許多資源的大公司固然值得羨慕,但是小公司也不必妄自菲薄。我們總能找到屬于自己的道路,到達(dá)自己的目的地。

最后,用我朋友送給我的一句話結(jié)束,希望能給大家?guī)?lái)一些寬慰:

“你得不到,并不代表你不配得,只是因?yàn)槟且彩莿e人的一種選擇。”

轉(zhuǎn)載請(qǐng)?jiān)谖恼麻_(kāi)頭和結(jié)尾顯眼處標(biāo)注:作者、出處和鏈接。不按規(guī)范轉(zhuǎn)載侵權(quán)必究。

未經(jīng)授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系作者本人,侵權(quán)必究。

本文禁止轉(zhuǎn)載,侵權(quán)必究。

授權(quán)事宜請(qǐng)至數(shù)英微信公眾號(hào)(ID: digitaling) 后臺(tái)授權(quán),侵權(quán)必究。

評(píng)論

評(píng)論

推薦評(píng)論

全部評(píng)論(9條)