為什么你的文案不錯,就是不賣貨?

我所知道的市場部有兩種,一種是“取代乙方”的市場部,他們文案都很棒,就是不賣貨,另一種是“賣貨”的市場部。

來源:熱血馬(微信號:rexuema)

作者:卞海峰

取代乙方的市場部

特別是在互聯網行業尤為明顯,因為很多互聯網的市場部人員均來自于乙方,有WPP系的,有本土4A系的,有公關公司的,還有媒體人轉型的。

這些公司的市場部,活做的的確漂亮。廣告TVC拍的非常有情懷,創意也不錯,文案更是直達人心,問題就是不賣貨,叫好不叫座。

譬如品牌做的”還不錯“的錘子手機,從羅永浩宣布做手機,到優酷直播舌戰王自如,再到后來漂亮的不像實力派系列文案。

創意都很不錯,可惜就是不賣貨,并不能給用戶創造購買理由。感興趣的同學可以查下京東、淘寶、一號店、當當等線上渠道的手機銷售情況。

這是屬于做的還算不錯的,還有一種就慘了,就是內容做的不錯,沒有進行有效的傳播,沒有將信息傳遞給目標受眾,譬如咱們熟知的百度外賣。

估計沒幾個人看過華少、大鵬等明星送外賣的TVC,甚至很多人都不知道劉詩詩代言了百度外賣。

我們對這種問題定義是,缺乏有效的策略。

如果把文案、創意、H5等等表現出來的定義為執行,則更上一層的策略則尤為重要,也就是為什么受眾會行動,多問自己幾次就會發現問題所在。

而這種類型的市場部,往往執行做的很棒,也有一些所謂“傳播策略”,但大都是乙方定義的策略,看起來像那么回事,就是不頂事。

所以文案再好、H5再有意思,被大量的人轉發,又有什么意義呢?不賣貨,沒有打動用戶,給用戶創造購買的理由,就沒有一點價值。

賣貨的市場部

而另一種市場部,則是賣貨的市場部。

他們的人員構成和上述類似,除了市場營銷專業人才,就是4A、媒體人,所以跟人的背景真沒直接關系,主要看人的邏輯和抽象能力。

他們的策略大都是基于賣貨反推,與“取代乙方”的市場部差異主要體現在策略方向上,他們更側重把貨賣出去,而不是僅是讓人知道。

把貨賣出去就會用到很多“乙方策略”,包括但不限于對效果、公關、品牌、BD、廣告進行有機組合,以及會員產品、分銷產品,讓其形成營銷矩陣。

譬如小米MAX大屏手機,小米的邏輯是:

哪些人需要大屏手機,他們的動機是什么

還有哪些人可能需要,但自己沒有發現

我們需要分別給他們傳遞什么樣的信息

信息是否讓他們買單,理由是否充分

該如何讓他們接受信息,接受廣告暗示

再往后才是表現層,具體的和某一類,甚至是某一個受眾“溝通”,這才用到具體的“乙方策略",怎么把賣點最大化傳遞給受眾。

往往這個時候,他們會把活交給乙方,只去驗證最終結果。這種市場部有很多,譬如可口可樂、KFC、聯合利華等,他們市場部很少去做“表現層”。

如何構建一個有效的策略

什么是一個有效的策略

我們這里所說的策略,指的是甲方策略,也就是圍繞賣貨,圍繞與消費者持續溝通,圍繞滿足消費者,創造商業價值的策略。

不知道大家能不能理解,舉個例子:

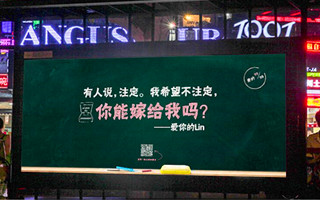

我們把乙方策略,定義將甲方產品的價值點用最高效的方式輸出給目標受眾,也就是營銷表現本身,譬如一個事件營銷、一個引發全民轉發的文案。

而甲方策略,則是注重調整目標受眾、挖掘產品價值點,或者根據市場反饋指引產品改進,以及根據受眾需要改變或者順從他們的認知(洗腦)。

譬如匯仁腎寶,它的核心價值就是補,基本占領了腎虛人群市場,但這個階段他想做年輕人市場,以及非腎虛市場。

但大眾對這個產品存在誤解,認為吃腎寶就是腎虛,但實際上與紅棗、人參、燕窩等一樣,腎寶只是補品的一類,并不是藥品。

所以腎寶市場部的策略就是針對年輕人市場做價值傳遞,也就是我們要告訴年輕人,非腎虛的人,腎寶不是藥,而是保健品、補品,隨時都可以吃,你每天都要吃,吃了更棒、更硬。

而我作為乙方,我的策略就是用更直觀、更高效的方式,實現腎寶的市場需求,表現層可以是廣告+social,以及事件等等。

直白點說,就是洗腦的方向、目標是甲方控制,過程由乙方執行。當然,洗腦這是甲方策略里的一小部分。

那么如何構建一個有效的甲方策略

如何避免自己在做甲方的時候,刻意去和別人比創意和文案(炫技),卻對自己所處公司沒有任何幫助(不賣貨)的尷尬。

1.關注自己

2.發現問題

3.從用戶出發

4.選擇策略

5.不斷調整

1、關注自己

甲方市場策略的前提是基于自己,基于自己的產品、基于自己的行業地位、基于自己的財務水平,如果營銷脫離自己,我不知道營銷的價值在哪?

記得早年,我剛做甲方那會,我總會給市場總監提各種營銷方案,但當時的領導就會問我,為什么要做,是否還有其他方法,這個適合我們嗎?

說實話,當年我沒想過這些,就是單純的站在營銷的角度去看,別人做事件可以成功,別人廣告做的真棒,我也想做,并且我的創意比他們更好。

但當時我所處的甲方,整體市場地位不高,對核心用戶的滲透都一般,更別提去激發非目標用戶的需求了,最關鍵是沒錢(預算)。

所以當時我要做的是,基于現有市場環境,基于我們的產品差異,找到目標用戶最在意的點,當時是利益(也就是能否更便宜的買到產品)。

關注自己的核心是基于企業,基于現狀,基于自己的用戶,找到合適的方法,是直接讓利,還是發展渠道,還是直銷用廣告轟炸,而不是抱怨沒錢,沒預算,做不了自己想做的,你想做的并不見得是企業當下需要的。

2、發現問題

準確的說是明確問題,細化問題,因為問題誰都可以發現,但細化卻很難。

我有個做游戲的朋友,跟我抱怨說最近推廣越來越難做了,以前5塊錢一個A(指下載),現在要15塊,轉化、留存還沒以前好。

我就問他具體的數據,展示到下載的轉化率,下載到激活的轉化率,激活到注冊的轉化率,注冊到交易的轉化率,交易到留存的轉化率。

結果一問三不知,或者只關注下載數據,而不關注后續。

他們的邏輯是按5塊錢一個A去找渠道,管你是不是垃圾流量,貴了就免談,而不去發現現有的問題,用戶獲取成本高是一方面,但更多的是轉化的細節。

所謂開源節流,你只開源不節流,肯定是于事無補。

然后我們看他的數據,發現在展示到下載、激活的轉化率很高,但付費哪一塊很低,且只要付費用戶留存就很高,持續付費意愿就會很強。

于是我們做了個引導活動,新用戶送游戲幣體驗,讓用戶感知付費的好處,然后銜接充值送的活動,刺激用戶主動充值,從而提升注冊到交易的轉化。

這幾個甲方運營策略,一下就幫助這個朋友提升了一倍付費轉化,留存轉化多了57%,單月收益比以前高了很多。

其實很多時候,并不是用戶不精準,用戶質量差,只是用戶無法感知你的產品,沒有找到為產品付費的理由,所以我們需要一些引導和激勵。

另外數據是幫我們發現問題的重要手段之一,我們需要重視數據分析。當我們在發現問題的時候,需要細化問題,細化到每一步,每個環節。

要學會描述細節。譬如我上面提到的案例,就是針對用戶付費路徑的細化,付費需要經歷的每個過程都會有一個轉化,要去想做什么可以影響轉化。

3、從用戶角度出發

很多企業喜歡從自己角度出發,手機行業天天再說配置和產品(App),又或者說自己是最牛逼的,譬如錘子手機所謂東半球最好用的手機。

可問題是,用戶沒有意識到他們需要這樣的配置與產品,或者你說的并不是用戶在意的部分(最好用的手機關我何事?)。

所以我們在思考核心價值輸出的時候,一定要從用戶角度出發:

用戶當前的痛點是什么?

我們要需要知道用戶的問題,將問題傳遞給產品部門,又為何我們的產品可以取代他們過往用的產品,要將這樣的痛點挖掘出來,告知用戶。

這點做得比較好的,可能是OPPO,其針對用戶不同的痛點,做出了拍照手機、音樂手機、充電手機等等。

我該怎么告訴他們(用戶)?

找到能滿足用戶的核心價值點后,要想如何與用戶溝通,是暗示用戶,還是直白的說能解決痛點。

這個做的不錯的還是OPPO,譬如充電五分鐘,待機兩小時,快的可以飛起來的vivo等等。

用什么途徑告訴他們(用戶)?

根據用戶平時購買同類產品,或者滿足同類需求的路徑做中間攔截。譬如我們現在需要購買飲料需要去超市,那么我們是否可以在超市做飲料的廣告,或者看用戶去超市之前的路徑是什么,我們可不可以實現“攔截”。

要記住任何營銷都是以目標用戶為中心,要站在他們的角度去做,而不是企業想要干嘛,那是30年前賣方市場的玩法。

4、選擇策略

這個是很多營銷人的通病,很少有人在做方案的時候做多套,往往是以創意為主導,認定企業需要這樣的策略,但有時候真不是如此。

要采用科學的方式做營銷,你就必須要要認識到營銷是為了賣貨的,你必須站在賣貨的角度,去一個個比較策略和方案,找到最適合自己的。

特別是在今天,廣告、公關、social、銷售的職能逐漸模糊,我們需要的是最有助于實現目標的途徑,而不是一個什么都有,什么都無效的策略。

選擇策略的邏輯是:

找到核心指標

找到核心指標,一個可以量化的,具體的指標,大多數時候是圍繞問題的具體指標,譬如提升20%交易轉化率,帶來2000個新增交易滿50元的用戶。

找到實現路徑

列舉多個實現路徑,打開腦洞,想到所有的實現路徑并抽象出來。

譬如要實現100萬銷售額,實現的路徑可以是新老用戶兩類群體,用戶與渠道兩種方式,每個還可以再細分,新用戶有自身的新用戶。

外部新用戶,還可以再細分,外部的有A渠道,B渠道,A渠道可以有A方案與B方案,直到分解至執行層。

選擇最佳路徑

根據實現路徑分別列出每個路徑的優劣點,針對目標進行篩選。針對路徑進行優劣分析,選出對目標最有效的路徑。

5、不斷調整

針對上述過程進行不斷調整,譬如像匯仁腎寶一樣,當我們對目標人群足夠滲透后,則需要對外圍人群進行教育與開發,然而這取決于“我”的現狀。

結語

我們不去討論公關、廣告、social、H5等誰更好,該怎么組合使用,因為不同的目的組合的方式就不一樣。

如果我寫一個怎么組合使用,我感覺那是再害人,每個企業,每個階段的目的、目標都不一樣,甲方需要看自己,才能決定到底怎么組合使用。

我們也不去討論甲乙方誰更好,未來更有前景。記得前幾天,還有個孩子問我,去甲方好,還是去乙方好。

對于一個乙方到甲方,再回乙方的人來說,沒有誰更好,因為壓根不是一個邏輯。

甲方考慮的不是拿獎,不是炫技,而是如何有效的賣貨,乙方考慮的是如何炫技,如何拿獎,至于賣貨,能賣出去最好,不然又何妨呢?

所以當乙方去甲方的時候,還在考慮乙方的獎,我想那就是危機的開始,因為沒人會在意是否真的賣貨,是否真的有效。

相反當甲方去乙方,在考慮的是如何幫助甲方賣貨,而不是所謂的大創意與經典案例,又如何取悅甲方呢?

這也就是為什么你的文案不錯,就是不賣貨的基本原因。

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(8條)