“華為影業(yè)”的背后,有著怎樣的寶藏廣告導(dǎo)演?

今年上半年,華為推出旗艦手機(jī)P30。

作為最新一代的P系列產(chǎn)品,P30集此前各代的優(yōu)勢(shì)于一身,與徠卡的合作完成暗焦、長(zhǎng)焦、人像等功能的全面革新,實(shí)現(xiàn)許多傳統(tǒng)攝像機(jī)無(wú)法達(dá)到的效果,幾乎改寫了影像規(guī)則。華為也因此發(fā)起“未來(lái)影像,藝術(shù)共創(chuàng)”計(jì)劃,聯(lián)合青年導(dǎo)演推出一些短片或者微電影,拍攝過(guò)程中利用P30替代攝影機(jī)作為拍攝工具,呈現(xiàn)出藝術(shù)創(chuàng)作的不同可能,讓影像進(jìn)一步成為大眾觸手可及的表達(dá)方式。

此番華為邀請(qǐng)到的青年導(dǎo)演,有的在行業(yè)初步積累一定影響力,而有的卻剛剛轉(zhuǎn)行做導(dǎo)演。

在這其中包括因《幻樂(lè)之城》的出色表現(xiàn),而被大眾所熟知的麥子,她在半個(gè)月的時(shí)間里,用P30拍攝了兩千多張照片,最終做成了一分多鐘的定格動(dòng)畫《大象》;從央視辭職的蔡成杰,創(chuàng)造性地采用豎屏拍攝,講述了一個(gè)沒有確定答案的魔幻故事《悟空》;從小就受到電影熏陶的張大磊,用充滿沖突感的黑白畫面描繪青春時(shí)躁動(dòng)的夢(mèng)境《法茲》;想象力極為豐富的湖南衛(wèi)視視覺導(dǎo)演彭宥綸,拋棄了熟悉的大型設(shè)備,只用手機(jī)和一些簡(jiǎn)單的道具就拍出了CG特效大片《未來(lái)之眼》……

但憑借對(duì)影像都有著自己獨(dú)特的見解以及鮮明的風(fēng)格,他們正是詮釋“未來(lái)影像”的最佳人選。他們每一個(gè)人都像是寶藏,等待著我們通過(guò)他們的作品,一點(diǎn)點(diǎn)去發(fā)掘他們身上的價(jià)值。

柔軟在外,堅(jiān)持在心的麥子

在大多數(shù)人的眼中,麥子只是演員黃覺的妻子,兩個(gè)人簡(jiǎn)單而又甜蜜的家庭生活令人艷羨。但在這個(gè)標(biāo)簽之外,麥子有著更多被忽視的魅力。在此之前,數(shù)英曾對(duì)導(dǎo)演麥子進(jìn)行過(guò)專訪,了解到她涉足廣告與華為合作的緣由,以及在她恬靜、文藝外表下所蘊(yùn)藏著的蓬勃?jiǎng)?chuàng)造力。

“未來(lái)影像”之《大象》:一腔熱勇的嘗試

在與華為合作的短片《大象》中,麥子選擇了“盲人摸象”的典故,闡述了武僧、執(zhí)辮人和道士在大象背上相約比武的故事。談到靈感來(lái)源時(shí),麥子想到華為所遭受的非議,說(shuō):“有很多東西它在被揣測(cè)、被評(píng)價(jià)的時(shí)候,其實(shí)那些人只是站在自己一個(gè)特別固有的立場(chǎng)去描述它。但我相信華為是一個(gè)非常有宏大志向的品牌,它不會(huì)那么在意眼前的一些小的阻礙,不會(huì)理會(huì)那些無(wú)謂的揣測(cè),它會(huì)像大象一樣很堅(jiān)定地前行。”

而在制作上,麥子采用了難度極大的定格動(dòng)畫的形式,即想要畫面動(dòng)起來(lái)每秒鐘最少需要拍攝24~30張照片,一分多鐘的視頻則需要拍攝2000多張。而為了呈現(xiàn)出比武中的激烈的場(chǎng)面,則需要突破更多技術(shù)上的挑戰(zhàn),才能使畫面變得流暢。

除此之外,無(wú)論是人物的造型,還是動(dòng)作,麥子融入了大量京劇的元素。在原有的故事情節(jié)之外,賦予了更多傳統(tǒng)文化的特色。

短片推出后,她受到了業(yè)內(nèi)的眾多贊譽(yù),但她卻在字里行間透漏出一種遺憾“如果還有更多時(shí)間,故事還可以闡述得更好。”在工作中,她也從來(lái)不會(huì)為自己設(shè)限,而更愿意在不成熟的時(shí)期,去嘗試各種拍攝手法和不同的可能。在此之前,麥子也嘗試拍攝過(guò)紀(jì)錄片風(fēng)格的廣告。

《我是——,我是我自己》:每個(gè)人的一體兩面

自從麥子在綜藝《幻樂(lè)之城》與竇靖童的完美合作后,就被大眾所熟知,也有越來(lái)越多的品牌找到她。當(dāng)品牌內(nèi)外邀請(qǐng)她時(shí),她覺得創(chuàng)始人身上所散發(fā)出那種淡定、彬彬有禮的氣質(zhì)正好與自身相契合,這也讓她對(duì)于合作產(chǎn)生了極大的興趣。

之后,麥子便以“一人兩面”為主題,聯(lián)合譚元元和杜鵑拍攝了三支短片,以片中每位主角與自己的對(duì)話,闡釋出“內(nèi)與外,不是涇渭分明的對(duì)立,只是更完整的自己”的理念。

《內(nèi)外×麥子:我是記錄者,也是我自己》

短片沒有波瀾壯闊的情節(jié),沒有出人意料的結(jié)局,有的只是生活中一些微小的細(xì)節(jié)。麥子就在采訪中說(shuō)到:“它可能會(huì)平淡無(wú)奇,但是它不是以特別形式感的、用一些人生中閃亮的瞬間去敘事,而就是展現(xiàn)平平淡淡的、你日常會(huì)經(jīng)歷到的東西。”

在《我是記錄者,也是我自己》中,麥子透過(guò)鏡頭既表現(xiàn)出自己恬淡、幸福的一面,也包括自己工作時(shí)專注、雷厲風(fēng)行的一面。試圖跳出別人腦海中固有的認(rèn)知,呈現(xiàn)出更為完整的自己。其他兩支短片也是一樣,通過(guò)一種文藝的方式,記錄了譚元元和杜鵑在生活中不同的角色。而這些,則正與內(nèi)外的品牌理念相契合。

《內(nèi)外×譚元元:我是舞者,也是我自己》

《內(nèi)外×杜鵑:我是劇中人,也是我自己》

片中她對(duì)于世界的獨(dú)到見解與呈現(xiàn)方式,也受到了自己一直以來(lái)經(jīng)歷的影響。她從8歲就開始學(xué)習(xí)舞蹈,后來(lái)在巴黎學(xué)習(xí)肢體戲劇專業(yè)。回國(guó)后她參演過(guò)一些電視劇,也在樸樹的MV、以及孟京輝的話題《戀愛的犀牛》中擔(dān)任女主角,成為最優(yōu)雅的明明。

麥子是一個(gè)典型的文藝女青年,其業(yè)余生活要么就是在舞蹈房里練習(xí),要么就是在家里讀書。在她的豆瓣主頁(yè)上,顯示看過(guò)的書有八百多本,看過(guò)的電影更是高達(dá)兩千多部,涉及各種類型。

但她心中其實(shí)最想做的還是電影的導(dǎo)演,她形容自己,能夠在導(dǎo)演現(xiàn)場(chǎng)體會(huì)到一種心甘情愿、不眠不休的喜悅狀態(tài),“覺得每一秒、每一刻都很美妙,很享受!”

她也曾在采訪中透露:“希望這個(gè)時(shí)代會(huì)幸運(yùn)到讓我不需要去考慮其他的因素,只考慮作品,鉆研怎么把電影拍好,把風(fēng)格呈現(xiàn)出來(lái)。只去考慮事情本身有什么意義、為什么要拍給別人看,而不是去考慮成功、知名度、票房、錢,希望這個(gè)時(shí)代允許每個(gè)人成為想要成為的那個(gè)人。”帶著這樣的理想和信念,麥子會(huì)在成為電影導(dǎo)演的路上一直堅(jiān)持下去。

熱衷荒誕的蔡成杰

出生于1980年的蔡成杰,從小在北方的農(nóng)村成長(zhǎng)。從童年起,他的身邊就充滿了重男輕女、家庭暴力等等很現(xiàn)實(shí)的故事,也讓那時(shí)的他感受到了人情冷暖。而后來(lái)曾經(jīng)在央視一檔普法節(jié)目中擔(dān)任編導(dǎo)的經(jīng)歷,讓他對(duì)于現(xiàn)實(shí)和人性都有了深入的認(rèn)知。

他也深受荒誕主義和東方神秘主義的影響,既喜歡看庫(kù)斯圖里卡的《流浪者之歌》、馬爾克斯的《百年孤獨(dú)》,也對(duì)一些帶有東方神秘主義的東西很感興趣,其中就包括中國(guó)的《搜神記》、《紅樓夢(mèng)》以及泰國(guó)阿彼察邦的電影等等。從央視辭職后,他開始籌備自己的作品。他影片中的元素往往沒有具體的指向,每個(gè)人都能夠從中獲得不同的感受和理解,仿佛有一種獨(dú)特的東方意境美。

“未來(lái)影像”之《悟空》:沒有確定答案的魔幻故事

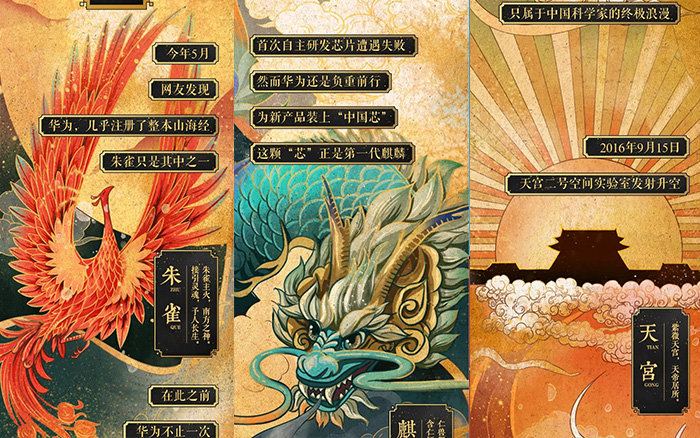

在短片《悟空》中,蔡成杰講述的是一個(gè)喜歡看《齊天大圣》的少年,不顧家人的反對(duì),赤手空拳翻山越嶺地去城里看電影的故事。短片中充滿了各種各樣魔幻的元素,憑借其荒誕的風(fēng)格、以及恰逢貿(mào)易戰(zhàn)華為受到打擊的事件,短片一經(jīng)推出便引發(fā)熱議。

但是按照蔡成杰的風(fēng)格,我們不妨把《悟空》看作是一個(gè)大的意象,它并沒有明確地通過(guò)短片表達(dá)具體的含義,而更傾向于開放式的解讀。它既可以是一個(gè)特別喜歡孫悟空的熊孩子,在做夢(mèng)時(shí)腦補(bǔ)出的像孫悟空一樣“降妖除怪”的情節(jié)。也可以暗含著每一個(gè)人在年輕的時(shí)候,不顧家人的反對(duì)以及外部條件的艱辛,努力堅(jiān)持自己夢(mèng)想的故事。甚至還可以與華為發(fā)展的一些關(guān)鍵事件相呼應(yīng),成為華為一段可歌可泣的發(fā)展史。這些理解都是合理的,你認(rèn)為它是什么,它就是什么。

在此之前,蔡成杰推出的處女作《北方一片蒼茫》同樣是這種風(fēng)格,其也獲得了“第11屆FIRST影展最佳劇情片”獎(jiǎng)項(xiàng)。

《北方一片蒼茫》:越魔幻的現(xiàn)實(shí)越疼痛

這部電影講述的是一個(gè)農(nóng)村的女子王二好,連續(xù)“克”死了三任丈夫,本以為生活無(wú)望,卻突然擁有了“跳大仙”的神奇能力,幫助村里人祛病消災(zāi)的故事。

影片的風(fēng)格較為荒誕,情節(jié)中也有許多封建迷信、玄乎的元素。但在蔡成杰看來(lái):“我覺得極端的魔幻現(xiàn)實(shí)與極端的現(xiàn)實(shí)分不開的,越有現(xiàn)實(shí)疼痛的地方,魔幻現(xiàn)實(shí)越有意義。就像《百年孤獨(dú)》,拉美被殖民時(shí)人們流離失所,他們的傷痛是巨大的,這樣才會(huì)有《百年孤獨(dú)》這種作品。”

蔡成杰也想通過(guò)這種荒誕的形式,表現(xiàn)出現(xiàn)實(shí)中的疼痛。這種疼痛不僅僅包括電影主人公所遇到的苦難,他更多的是探討了一些人性方面的東西。比如在別人有能力時(shí),就盡可能地討好他;在他失意的時(shí)候,就躲得遠(yuǎn)遠(yuǎn)的,生怕哪次再碰到...這種改變往往可以在一瞬間發(fā)生。

此外,短片也具有東方敘事思維的特色,像是很多觀眾都不太明白一些意象的含義,如羽毛、鏡子等等...它們沒有具體的指向,卻可以體現(xiàn)出一種意境美。

但蔡成杰本人并不想把自己拘泥在某種荒誕風(fēng)格中,他有著更高的追求。在一次采訪中他說(shuō)到:“我特別不喜歡把自己往一個(gè)風(fēng)格里靠。其實(shí)我想探討的是導(dǎo)演本身的文學(xué)性、藝術(shù)性和創(chuàng)新,所以不會(huì)拘泥在風(fēng)格里。我覺得電影也是一種文以載道,但真正的文學(xué)性又會(huì)脫離它,應(yīng)該回到一種特別純粹去撫摸鮮活人性的一種狀態(tài)。至于藝術(shù)性,我是覺得下一部作品需要去創(chuàng)新的。如果大家都用起了荒誕,那我可能就會(huì)換一種形式,甚至就刻意拍出笨笨的感覺,只要適合故事的題材就行。”

“愛做夢(mèng)”的張大磊

1982年出生于內(nèi)蒙古呼和浩特的張大磊,他的父親是一位老牌制片廠的剪輯師。他們一家都生活在制片廠的大院,而在大院里看電影不需要花錢。小時(shí)候張大磊幾乎每天都會(huì)去看,在長(zhǎng)期的熏陶下他對(duì)電影生產(chǎn)了莫名的興趣。

在2000年時(shí),他考入俄羅斯圣彼得堡國(guó)立影視大學(xué)。原先他報(bào)考的是音樂(lè)系,但后來(lái)因?yàn)閷?duì)電影的喜歡還是轉(zhuǎn)入了導(dǎo)演系。在俄羅斯的六年里,除了課堂上學(xué)習(xí)到有關(guān)電影史的內(nèi)容,他對(duì)于電影的感知,更多的還是來(lái)自于自己的空閑時(shí)間,他基本上每天都會(huì)去看不同的電影,思考電影背后的一些東西。他的內(nèi)心也不斷充滿著表達(dá)的欲望,想要拍攝一部屬于自己的片子。

“未來(lái)影像”之《法茲》:青春時(shí)未做完的搖滾夢(mèng)

在世紀(jì)之交的1999年,出現(xiàn)了很多新的事物。當(dāng)時(shí)有一本名叫《母語(yǔ)》的雜志,上面會(huì)介紹很多關(guān)于搖滾、當(dāng)代藝術(shù)等等前衛(wèi)的東西,這就像是給張大磊打開了新世界的大門。并且當(dāng)時(shí)的北京出現(xiàn)了許多搖滾樂(lè)隊(duì),他們?cè)谀贻p人當(dāng)中擁有大量的粉絲。

張大磊這樣描述當(dāng)時(shí)的心情:“那時(shí)正處于青春期,總覺得很興奮,莫名其妙的興奮”、“從99年的年末開始,新世紀(jì)讓我又重新有了勁兒,不是對(duì)于學(xué)習(xí),而是對(duì)于當(dāng)時(shí)自己堅(jiān)定要做的搖滾樂(lè),那是特別美好和理想化的記憶。”

他將自己的這種情緒融入到了《法茲》中。正處于青春期的小雷因?yàn)閷?duì)音樂(lè)的熱血他和幾個(gè)朋友組了一支樂(lè)隊(duì)。他們的條件相對(duì)局限,得不到學(xué)校和家長(zhǎng)的支持,也買不起專業(yè)的設(shè)備。很多設(shè)備只好用一些日常的東西代替,包括法茲效果器是用鐵盒做的,鼓則是用紙箱做的...但他們沒有放棄,而是義無(wú)反顧地走向舞臺(tái),努力唱出屬于自己的時(shí)代,熱血而又躁動(dòng)。

在畫面上,《法茲》選擇了黑白影像的呈現(xiàn)方式,以大面積的暗調(diào)形成強(qiáng)烈的反差,從而模糊一些具有年代性的東西,營(yíng)造出夢(mèng)境的感覺,讓每個(gè)人都回想起青春時(shí)的叛逆。這是一部長(zhǎng)達(dá)十幾分鐘的廣告片,在第一次看時(shí)可能會(huì)覺得有些冗長(zhǎng),但是當(dāng)你再細(xì)細(xì)品味時(shí),或許能夠從中發(fā)現(xiàn)自己的影子。

這種淡化情節(jié)、強(qiáng)調(diào)內(nèi)心感受的風(fēng)格,是導(dǎo)演張大磊身上一直以來(lái)所具備的。

《八月》:一場(chǎng)少年時(shí)安靜的夢(mèng)

此前在張大磊從俄羅斯回國(guó)后的第二年,他萌生了拍攝電影《八月》的想法。

那是八月份的某一天,張大磊回到自己姥姥的家里。吃完午飯之后,他舒服地坐在院子里的躺椅上想要休息,卻突然感受到一種莫名的安靜,他可以聽到細(xì)微的聲音,感知時(shí)間的變化以及周圍的一切...就這樣靜靜地躺著,不用去思考別的事情,也沒有日常會(huì)感到的焦慮。而這種安靜讓他有一種久違的感覺,他努力回想起同樣擁有這一感覺的時(shí)刻,正是他的少年時(shí)期。

在一次采訪中,張大磊就說(shuō)到:“少年時(shí)期每個(gè)人都不用為了一個(gè)目的,或者為了一個(gè)什么一定要完成的事情去奔忙或者是鍛煉自己,而是一切都是生活的一部分,自然而然地發(fā)生,自然而然地結(jié)束,那種感覺特別好。所以我就想要?jiǎng)?chuàng)作一部電影或者說(shuō)完成一個(gè)劇本,來(lái)把我這樣一種既熟悉又陌生的感覺呈現(xiàn)在電影里,像一場(chǎng)夢(mèng)一樣。我想把這個(gè)夢(mèng)反映在電影里,呈現(xiàn)在屏幕上,然后我親眼去看到。”

因此,在《八月》這部電影中,張大磊并沒有把自己在少年時(shí)期所遇到的一切都原封不動(dòng)地塞到電影當(dāng)中,而是通過(guò)黑白色調(diào)弱化一些時(shí)代背景以及不必要的元素,并且從一個(gè)孩子的視角去觀察世界,突出靜和慢的感覺,表達(dá)出自己的情緒。

在這一點(diǎn)上,《八月》和《法茲》可以說(shuō)是一脈相承的。《八月》是張大磊少年時(shí)靜謐的夢(mèng),《法茲》則是他青春時(shí)的搖滾夢(mèng),或許等小雷慢慢長(zhǎng)大,張大磊又會(huì)拍出全新的故事?

天馬行空的彭宥綸

在這些導(dǎo)演當(dāng)中,彭宥綸或許是名氣最大的一位。他在04年的時(shí)候加入湖南衛(wèi)視,主要負(fù)責(zé)節(jié)目視覺方面的表達(dá)。起初,彭宥綸一直都很迷茫、焦慮。她對(duì)于所處的行業(yè)沒有清晰的認(rèn)識(shí),也不太知道如何能夠最好地表達(dá)內(nèi)心的想法。她嘗試過(guò)語(yǔ)言和文字,但效果都不太理想,后來(lái)她開始嘗試用畫面、視頻的方式去表達(dá),過(guò)程開始變得很順利,這也成為了她后來(lái)主要的工作方向。

由于湖南衛(wèi)視會(huì)制作年輕人向的節(jié)目,彭宥綸便有了大量和各種各樣有趣的年輕人接觸的時(shí)間,這也讓她一直以來(lái)都保持了一種年輕的狀態(tài)。在她眼里,這種狀態(tài)和每個(gè)人的年齡無(wú)關(guān),它是一種倔強(qiáng)、堅(jiān)持、偏執(zhí)、神經(jīng)病、異想天開、童真等等......她喜歡看各種類型的書,除了小說(shuō)、故事,她更喜歡看人工智能、量子力學(xué)、宗教、哲學(xué)等方面的東西,這些都對(duì)她的創(chuàng)作產(chǎn)生了影響。

“未來(lái)影像”之《未來(lái)之眼》:科幻風(fēng)中的愛與平等

彭宥綸給華為拍攝的《未來(lái)之眼》在“華為影像之夜”首次展映,憑借其裸機(jī)實(shí)現(xiàn)的CG特效,突破常規(guī)的視覺表現(xiàn)形式,驚艷全場(chǎng)。

在談到靈感來(lái)源時(shí),彭宥綸曾說(shuō)到:“這部片子的靈感來(lái)源于我對(duì)未來(lái)的一種好奇。因?yàn)檫@些好奇心,所以我才會(huì)想要去思考,不管是生物、物理、交通的便捷,以及我們隨身的人工智能極度發(fā)展之后,它能夠帶給我們正面的東西是什么,我把自己比較私人的一些觀點(diǎn)放進(jìn)了這個(gè)短片里面。”

為了將她所設(shè)想的未來(lái)呈現(xiàn)出來(lái),她結(jié)合貓之眼、蟲之耳、蜂之手這三個(gè)角度,去發(fā)現(xiàn)身邊那些目不能及、耳不能聽、手不能觸的角落。

并且她在現(xiàn)實(shí)世界的拍攝中,增加了畫面的對(duì)比度、飽和度,并融入了大量非現(xiàn)實(shí)的元素以及特效,讓畫面充滿了一種科幻的感覺。而這類元素的呈現(xiàn),也正是彭宥綸所擅長(zhǎng)的。

她也通過(guò)對(duì)未來(lái)世界的描繪,探討了人與自然之間的關(guān)系。她就在一次采訪中說(shuō)到,在拍攝時(shí),她可以不帶有任何攻擊性地接近昆蟲、貓、蜜蜂等等,打擾不到它們,整個(gè)過(guò)程中她切實(shí)體會(huì)到了一種人類和所有生靈的平等,“科技慢慢地發(fā)展,讓我們逐漸拋棄了狹隘,變得更加懂得愛,愛是最偉大的科技。”

《幻樂(lè)之城-21》:無(wú)剪輯不NG的科幻嘗試

類似《未來(lái)之眼》這樣的科幻風(fēng)格,正是彭宥綸一直以來(lái)所擅長(zhǎng)的。她也曾參加過(guò)湖南衛(wèi)視打造的音樂(lè)真人秀節(jié)目《幻樂(lè)之城》,與以往音樂(lè)類綜藝不同的是,節(jié)目所采用的是一種無(wú)剪輯不NG的形式,即演出過(guò)程中沒有暫停、沒有剪輯、一鏡到底。這對(duì)于演員和導(dǎo)演來(lái)說(shuō),都是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

而作為一名新銳導(dǎo)演,彭宥綸正想通過(guò)參與《幻樂(lè)之城》這樣的節(jié)目,逼一下自己,突破自己的極限。在與宋茜的合作的《21》當(dāng)中,彭宥綸在有限的時(shí)間內(nèi)講述了兩個(gè)沒有“心”的機(jī)器人,因?yàn)橛鲆姳舜硕鴬^不顧身犧牲自己的故事。

整場(chǎng)演出也充滿了超現(xiàn)實(shí)主義的氛圍。在舞臺(tái)的視覺上,彭宥綸利用強(qiáng)烈對(duì)比的明暗色調(diào)與色差去凸顯一種科幻感,并在場(chǎng)景中融入了大量科技的元素。男主盛一倫的表演,“笨拙”地呈現(xiàn)了機(jī)器人的動(dòng)作,而女主宋茜背后的機(jī)器人特效妝更是花了幾個(gè)小時(shí)才完成,包括藍(lán)色的血、機(jī)械裝置與零件等等。

從中我們也可以感受到彭宥綸的作品在腦洞大開的同時(shí),也充滿著自身豐富的情感以及對(duì)于世界的思考。對(duì)于創(chuàng)作,她曾說(shuō):“所有的文化形態(tài)、藝術(shù)形態(tài)都能夠融入我們的創(chuàng)作。我們看到的一片天空,一片落葉,一束陽(yáng)光都能融入我們的創(chuàng)作。我覺得是萬(wàn)物有靈。關(guān)鍵是我們的內(nèi)心,是否那么的敏感,去接收到這些給我們的信息。”

寫在最后

在拍攝視頻廣告的過(guò)程中,選擇合適的導(dǎo)演往往是最難的環(huán)節(jié)之一。一位合適的導(dǎo)演不僅要充分理解廣告背后的商業(yè)意圖,更需要發(fā)揮自身的優(yōu)勢(shì)為廣告本身增分。

對(duì)于一般的廣告片,雖然有制作精良、情節(jié)感人,但往往難以看到導(dǎo)演的風(fēng)格,諸如陳可辛的《三分鐘》,以及賈樟柯的《一個(gè)桶》。然而在此次“未來(lái)影像”的系列短片中,華為給予了這些青年廣告導(dǎo)演最大程度的創(chuàng)作空間,從不同的角度詮釋出了“未來(lái)影像,藝術(shù)共創(chuàng)”的理念,每一支短片都有各自的獨(dú)特之處。

那么除了他們,你還了解哪些值得關(guān)注的青年廣告導(dǎo)演呢?

參考資料:

《專訪導(dǎo)演麥子:文藝青年跨界拍廣告,背后有哪些緣起和秘密?》

《導(dǎo)演麥子:不只是黃覺的太太》

《80后新銳導(dǎo)演彭宥綸:用熱愛闖出自己的一片天》

《媒體專訪:彭宥綸——年輕的偏執(zhí)狂》

《專訪 | FIRST影展最佳導(dǎo)演蔡成杰:現(xiàn)實(shí)越疼痛 魔幻現(xiàn)實(shí)越有意義》

《專訪導(dǎo)演蔡成杰丨這部零下二十度拍攝的小成本處女作,拿了大獎(jiǎng)》

《我在電影里,看到了詩(shī)意》

《專訪 | 張大磊:《八月》對(duì)我而言不僅僅是一部電影》

《下一次,用手機(jī)拍長(zhǎng)片?》

數(shù)英原創(chuàng)內(nèi)容,轉(zhuǎn)載請(qǐng)遵守規(guī)范

轉(zhuǎn)載請(qǐng)?jiān)谖恼麻_頭和結(jié)尾顯眼處標(biāo)注:作者、出處和鏈接。不按規(guī)范轉(zhuǎn)載侵權(quán)必究。

未經(jīng)授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系作者本人,侵權(quán)必究。

本文禁止轉(zhuǎn)載,侵權(quán)必究。

授權(quán)事宜請(qǐng)至數(shù)英微信公眾號(hào)(ID: digitaling) 后臺(tái)授權(quán),侵權(quán)必究。

評(píng)論

評(píng)論

推薦評(píng)論

暫無(wú)評(píng)論哦,快來(lái)評(píng)論一下吧!

全部評(píng)論(0條)