來源:TOPYS

撰文:Ramble 桃紅小閃電

錄音整理:桃紅小閃電

采訪:Vivi Ramble 桃紅小閃電

團長的光環,是他的作品。一路鋒芒之下,是不停歇的審視、思索、反芻、磨練。 他不只是每個文案新人必學的專業導師,在很長的一段時間里,他更代表著一代本土創意人的努力與榮光。在當下創意行業經歷急劇變化的階段,無論是傳統廣告與互聯網傳播的非主義之爭,還是甚囂塵上的90后創作現象,數十年的沉淀,加上始終沖在一線的敏銳,讓團長在這個臨界點的思考獨特而典型,其中的反思和探索,不只帶來了當下少有的思辨和冷靜,也成為一桌少有的干貨滿滿的思維盛宴,文章很長,值得慢慢品讀。

TOPYS:這些年,“創意”這件事情發生了什么樣的變化?

團長:在以前那個時代,我們談創意,多半指的是廣告的創意。因為以前媒介環境是高度集中、整合的,所以我們這個行業以廣告為中心生存,那時候創意是包容在廣告里面的,廣告公司做的是垂直整合的事情。今天的情況完全反過來了,創意整合所有,當然也包括廣告。碎片化時代,傳播的創意僅僅是創意的一環,產品創意、包裝創意、體驗創意、服務創意、需求創意、活動創意、互動創意、廣告創意、公關創意、媒介創意、渠道創意等等。創意橫向整合一切。碎片化時代,品牌營銷的大門更加多元化,有多少大門,就有多少種成功的可能。對創意的需求也變得五花八門,任何一扇門的創新,都可以帶來成功的可能。但在所有的大門中,產品創新的大門隱含著最直接最高效的驅動效果。

產品創新包含需求洞察、開發概念、技術、功能、設計、工藝、材料、設計、包裝、色彩等的創意整合。創意公司可以自身的優勢不同程度地介入產品創新,比如在洞察、定位、概念和設計方面。比起傳播的創新,產品創新才是最重中之重,無論對品牌的貢獻還是對銷售的貢獻,產品創新遠遠勝過傳播的創新。

但即使你擁有很好的資源,你也不可能承攬所有。因為不同的產品創新的門檻不同,創意公司介入的程度有很大不同。比方說,你很難介入汽車的產品設計,頂多在設計理念上有所貢獻。也有很多產品,你都可以在需求洞察、概念開發、造型設計、功能配置、技術方向、包裝設計等方面深度介入。這就對創意公司整合資源的能力有很高的要求。

你幫客戶找一個產品創意,其實是在幫品牌找一個引擎、一個發動機。現在所有的傳統品牌都在做的一件事情是品牌年輕化,而品牌年輕化最最重要的就是產品年輕化創新。對于背負沉重負擔的傳統品牌,通過戰略產品的年輕化創新,進行局部的漸進式的改革,倒逼整個品牌結構的創新,逐漸完成對品牌基因的年輕化改造,從而與時俱進地融入時代,是必然之路。

需求強調的是,從全盤角度看,單品的年輕化或創新只是整個品牌創新或轉型的一環或一個節點,品牌、產品、人群、交互等各個端口的一體化轉型與創新配合是必不可少的,而且需要長線的整合的規劃。這就對創意公司的整合力提出很高的要求。

TOPYS:怎么看段子手的崛起?文案的地位變化以及如何做的更好,您的觀察和建議是什么?

團長:看到文案在互聯網時代的江湖身價看漲,開心是必須的。但是我更關注的是段子手作為媒介角色的創新,而非文案角色的創新。其實段子手和大V一樣,都是媒介碎片化的代表,也是媒介從資源壟斷時代走向內容創新時代的象征。而內容創新,則從綜合大雜燴趨向單一精品化。以電視媒介為例,草根、自我和個性化時代的覺醒,老氣橫秋的面孔和聲音逐漸被受眾拋棄,大而全的綜合媒介平臺逐漸被垂直細分的主題節目(內容)平臺所蠶食、瓜分,創新型年輕化的電視節目產品誕生。從《超級女聲》時代開始,層出不窮的節目(產品)創新逐漸撼動了央視的品牌地位。《非誠勿擾》、《笑傲江湖》、《最強大腦》、《中國好聲音》、《爸爸去哪兒》、《奔跑吧兄弟》等電視節目產品(品牌)強勢崛起。互聯網時代到來后,各類定位的新型網絡媒介平臺,如雨后春筍、橫掃中國、所向披靡。而移動互聯網的到來,讓媒介的垂直細分趨勢更加明顯,雙微崛起,兩大平臺上衍生出無數的大V、段子手和各類內容細分平臺,包括像《羅輯思維》、顧爺、李叫獸、《一條》、《一個》、金錯刀等等不同的垂直媒介細分平臺以后會越來越多。而從盈利模式發展趨勢看,新型網絡媒介的渠道化、入口化和會員制趨勢也非常明顯。

如果一定要說段子手和文案的關系,那我覺得段子手的崛起應該是為文案開辟創新型創業的路徑。正如創意公司、創意人以后可以利用自己的創意才華進行創意投資、或者干脆自主創意品牌,文案背景的創意人也可以從段子手角度創業,把自己變成段子手媒介創意品牌,就像顧爺和李叫獸。

TOPYS:你覺得目前的互聯網傳播最缺少什么?

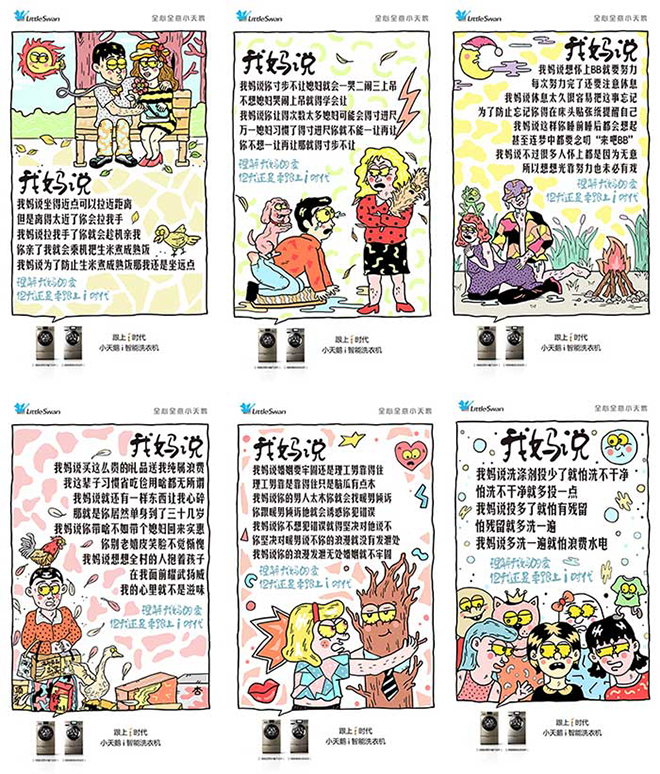

團長:整合。嚴格地說,現在包括客戶,包括很多廣告公司或者創意公司,都是在嘗試創新。從傳統時代到互聯網再到移動互聯網時代,這些年變化快得像做夢。對于所有根植于傳統的企業和品牌、包括傳統廣告人,意味著必須用全新的視角審視世界。我們最近幫小天鵝洗衣機做的“我媽說”那一套東西,其實嚴格來說那只是一個測試——很多傳統廣告圈的同事,很糾結地問我說這個東西跟產品的關系在哪里,這個東西到底賣給誰呢,五花八門的疑問。但我們的出發點很簡單,廣告不能解決所有問題,只解決最迫在眉睫的問題。作為一個傳統的品牌,它的主力的消費群都已經50直奔60歲這個人群區間了,再過五到十年這些消費群可能就不在了,那么這個時候你還關心你做的東西和產品有什么關系?其實一點都不重要,現在要先讓它學會跟年輕人怎么說話,怎么說一些讓他們感覺你還活著,還是有點活力的話,感覺到你的存在就行了,而且一個傳播是不可能改變一個品牌的,改變一個品牌最重要的是產品。而一個產品的周期至少需要三年的時間,你不可能再等三年才來改變,那我先改變它說話的口吻也未嘗不可。所以很多事情,不要想太多,也不要怕別人怎么說。先從最大的層面上,把可以改變的先努力改變。或許到了今年年底,人家就會發現,這個其實是有史以來,互聯網傳播最整合的一個平臺。別人做爆點,做熱點,做節點,從來沒有像我們這樣做的,我永遠都在基于一個大傳播平臺“我媽說”在做,“我媽說”可以是任何東西,首先換了一種語氣跟你做溝通,而且它所有的熱點節點都可以用這個模式來做。互聯網傳播最為人詬病的就是隨波逐流、變來變去。今天一個爆點,今天一個爆點,一年下來,也不見他爆出個啥玩意。再強的爆點,也驅動不了一盤散沙。傳播的平臺和結構,在互聯網時代,一樣很重要。

我媽說-洗衣篇

我媽說-約會篇

我媽說-穿衣篇

image © 找馬品牌管理與創意 小天鵝#我媽說#系列海報

TOPYS:您覺得缺少整合的原因是什么?

團長:之所以缺少整合,是因為沒有大局觀。拿互聯網轉型來說,傳統企業或傳統品牌的人,也包括我們這些轉型的創意人,在互聯網面前,很容易一頭霧水、愁眉苦臉。究其原因,湊得太近,盯得太緊。因為站得太近,所以你只看到電商、網絡媒介、入口、互動、搜索、數據、口碑、客戶關系這些,都是新的、技術含量高的、且跟傳統的關系比較遠的東東。但是如果你站得遠一點看,你就發現其實這些東西,僅僅是在整個品牌大結構里的一個局部,更多屬于交互層面的技術和手段,而且相對容易通過錢來解決;你就會發現,其實除了與互聯網強相關品類(比如媒體、手機、電視、汽車)以及生活服務類品牌,品牌轉型的首要因素并不在互聯網本身,而在于以產品創新為核心載體的品牌與營銷創新。孕育于山寨、土豪、投機、快餐文化土壤中的老古董品牌文化衰亡不可避免,以創新、個性、品味、精細為潮流的品牌年輕化創新不但勢在必行,而且海闊天空。如果你再退遠一點看,你甚至發現,互聯網并非唯一趨勢,只是趨勢之一。在很多行業,互聯網甚至不是最重要的趨勢。每一個行業都有各自的不同的特殊的趨勢。比如汽車行業的新能源趨勢、豪華車大眾化趨勢,房地產行業的本地化創新趨勢、以及精細化趨勢。再比如說,在過去的30年,中國地產基本上是快餐文化的縮影。所以現在的中國城市和住宅區,基本上就是快速制造的一堆垃圾。未來房地產最重要的需求不是繼續生產垃圾,而是如何改造這些垃圾,以及如何管理這些垃圾。

TOPYS:“再強的爆點,也驅動不了一盤散沙”。很有道理。你的意思是現在大家都在談創新,但忽略了整合?

團長:是的。世界越分散,你越要聚焦;世界越復雜,你越要簡單;世界越碎片,你越要整合。簡單地看,其實品牌就兩個東西,一個是結構整合(包括頂層設計和落地整合),一個是引擎創新(包括爆點、爆品、爆款、爆X,也可以理解為營銷驅動創新)。很多人老是把“品牌營銷”掛在嘴邊,但實際作業中根本就是把品牌晾在一邊。品牌結構整合最重要的就是品牌與營銷一體化,就是強化品牌、產品、人群與交互端的聯系,聯系越緊密,相互間的借力越強。具體地說,就是品牌與產品一體化,品牌與人群一體化,品牌與交互平臺一體化。

而構成品牌與營銷一體化的核心邏輯是品牌基因。每一個品牌、產品、人群都有與生俱來的基因,緣于品牌、產品、人群與交互因素的歷史與文化沉淀。品牌核心基因落地三種途徑: 一是借由個性、氣質、基調與符號的基因化實現落地,包括我們通常所說的VI系統。 氣質符號(如代言人、卡通形象、影像調性、語言風格等)、設計符號(產品造型、包裝格調、終端形象等)、聲音符號(如寶馬電視廣告尾版、英特爾奔騰處理器聲音符號)、以及VI視覺識別符號系統。

二是通過戰略產品、人群、渠道等基因化實現落地。比如奧迪A6、星河灣圈層營銷、加多寶餐飲渠道、阿迪達斯旗艦店。

三是通過設計、技術、工藝、服務、體驗等共享平臺的符號化、基因化、甚至品牌化聯系實現落地。比如萬科(萬客會用戶品牌、物業服務品牌、設計品牌、社區商業品牌)、博洛尼(鈦馬赫工藝品牌)、小天鵝(水魔方)、大眾(外觀設計、動力系統、操控系統、服務系統的平臺化、品牌化、基因化)。其中第一種是大家最熟悉的,所以有些做VI的公司號稱自己是品牌整合創新公司。第二種品牌策略就類似于中國搞特區、發展北上廣深,把北上廣深作為中國的形象,并帶動全局發展。第三種是多子品牌、多品類的國際品牌最常用的策略。比如說,大眾的產品品牌陣容龐大,感覺卻很聚焦。原因是品牌基因平臺化,所有產品彼此細分卻又相互聯系、同中有異卻異中有同。同的是核心技術基因、工藝基因、臉譜基因、服務基因與渠道基因,異的是定位、產品、利益、人群細分。設計、技術、工藝、服務分別設立品牌,統合在企業品牌頂層平臺之上,所有產品品牌均可共享這些平臺,彼此聯系。萬科的做法也差不多是這樣,雖然產品線有高中低不同的品牌系列,但卻有共同的工藝品牌、設計品牌、物業品牌、人群品牌(萬科會)、商業配套品牌等等,這些工藝、設計、物業、人群、商業配套等其實是萬科長期運營過程中的基因化、平臺化、品牌化的產物。

很多企業和廣告公司經常犯的毛病,就是搞表面的整合。以為搞了個VI就算整合品牌了,或者說,把傳播字眼統一起來,策略或者創意就整合了。舉個例子,某4A給某電器提了綠色戰略,說綠色是互聯網之外的另一個趨勢,必須率先占位。那么好了,怎么貫徹這個戰略呢?廣告公司和客戶端品牌部門最后達成一致:不管是洗衣機、空調、冰箱,以后對外宣傳主體概念就是綠色,各營銷部門不得尚自主張其他概念。結果這個所謂戰略搞三個月就搞不下去了。原因在于,落實在營銷層面上,“綠色”的空調能PK“一晚一度電”的空調嗎?“綠色”的洗衣機能PK過“泡泡凈”洗衣機嗎?”。外在的機械的八股的統一,導致品牌與營銷的矛盾。正確的落地方法,要么是開發一個綠色戰略產品(系列),要么就是開發出的確牛B綠色技術、綠色工藝、綠色材質,將其基因化、品牌化,所有產品平臺化共享。但無需強求所有產品的營銷賣點統一。因為在營銷層面,除了貫徹品牌戰略的需求,還有很多屬于戰術層面的需要。

TOPYS: 換個角度,對于結構高度整合的品牌,一個點的創新,是可以帶動整個品牌的創新?

團長:以點帶面的創新驅動,即通過一個點的創新倒逼驅動整個品牌的創新,是互聯網時代,尤其是傳統品牌最現實的選擇。當然前提是這個點(包括所謂爆點),必須跟品牌密切相關。對于一個結構上高度整合的品牌而言,品牌、產品、人群、交互的任何一個端口或點的創新,都有可能成為品牌創新引擎,都可能聯動整個品牌結構。其中,產品創新(所謂互聯網大咖稱之為“爆品”)是驅動品牌結構創新最重要的因素。當然從哪一個端口入手,取決于目標與資源的權衡。比如說一項品類創新、一項產品創新、一項需求創新、一種體驗創新、一個定位創新、一個渠道創新、一個符號創新、一個創新傳播平臺、一個活動創新、一個公關創新、一個媒介創新、一個代言人創新、甚至一個包裝策略創新。所以我們說“一即一切”。一句話就是一切,一個符號就是一切,一個平面就是一切,一個活動就是一切。只做一件事驅動整個品牌,改變整個局面,是互聯網時代所有品牌、營銷、傳播的夢想。 是一種挑戰,但完全有可能。

其實以點帶面的創新不僅僅適合品牌營銷轉型,同樣適合傳統企業的組織結構轉型。之前聽到一個說法,說傳統企業的組織結構不轉型,品牌怎么轉型都沒沒用。的確,比如說一幫年輕人有了個牛B的產品創新想法,但經過一層層老八股的評審之后,要么就死在半路,要么就面目全非。所以海爾搞了個創客組織,其實我推測真正的用意是,打破復雜的結構,搞特種部隊,如果這個特種部隊搞成了,打了很多勝仗,那么那些老家伙就沒啥好說的了,要么知趣退休,要么放下既得利益,接受改革。

TOPYS:之前看到你提過傳統品牌需要年輕化,那如何去把握和洞察年輕人?

團長:產品和人群是品牌的鏡子,而品牌則是社會的鏡子。簡單地說,有什么樣的人就會有什么樣的產品和品牌。今天中國大部分的傳統品牌,都根植于暴發戶文化。他們的主力用戶人群都是經歷過物質從極度匱乏到極度豐盛變化的60、70、以及部分80后。基于惡補心態與從眾心里,”高大上”的土豪風席卷大陸,從住房,到裝修,到家具,到燈飾,到汽車,到洗衣機,到手機,到包包,都是千城一面、千人一面、千篇一律的山寨風與土豪氣。有錢買LV,沒錢買冒牌LV。高度一致性的病態消費是基于貧窮記憶的惡補心態。所以陳凱歌說,中國人就像一片森林,所有的樹都長得一模一樣。

在這樣高度一致土豪與山寨風行的國度里,對創新、個性、品味的需求意味著小眾和高成本。而互聯網的出現,打破了渠道與媒介的壁壘,把小眾聯成大眾,把高成本變得低成本。

另一層面,人群的品味變遷、需求變遷實際上是一種必然。只是,互聯網交互傳播的高度便利性,促成了這種變遷的快速完成。一個人剛剛由窮變富的時候,多半伴隨著穿金戴銀挎LV,再把金項鏈扔掉換成金絲眼鏡,再上個EMBA,再搞點收藏,再弄點公益的過程。其實是從低層需求往高層需求的變遷。而且大部分人的變化是跟風的,隨著人群圈子的上移逐漸跟上更上游、更精英的風潮。所以從這層意義上說,小眾引領大眾。也成就說,傳統大眾人群正被小眾的影響下逐漸在心態上“年輕化”,而這種心態的年輕化必然在消費文化有所反應。老古董、土八路的品牌越來越討人嫌,現在連老人家都有一顆渴望年輕的心。

而90后族群,基于互聯網、物質豐盛的成長背景,整體上無論是心態、品味、個性、價值觀,都與傳統人群極大不同。除了少數的年輕類快消品之外,他們在多半的類別尚不是主力群體。而5年到10年之內,他們必然將成為消費主力。這個過程中,必然伴隨著根植于時代的大量創新品牌崛起、背負著沉重包袱的大量傳統品牌消亡的過程。傳統品牌要想跟上未來的主力族群,從現在就開始年輕化轉型是必須的。當然傳統品牌年輕化轉型并不意味著年齡意義上絕對的“年輕化”,因為當90后本身也在變化的過程,當他們成為消費主力的時候,他們在很多方面也會更加成熟,在某些主流的正能量的價值觀上也會趨同,因為人性是共通的。但不管怎么變,他們在心態、品味、個性、需求上不會變成現在的傳統人群。同時他們也會變得更加多元。 正如馬佳佳說的,“大陸會分裂為很多新的島嶼”,但同時,“很多島嶼會整合成新的大陸”。規模是性價比的基石,而個性是品牌魅力的基石,個性與規模在互聯網時代將不再矛盾。個性化品牌跨地域整合人群,生活服務類品牌則在同區域整合人群。

TOPYS:你怎么看產品和品牌的關系?你的公司未來會傾向產品創新這一塊嗎?或者說您自己會不會考慮去介入一些產品比如說開發產品本身?

團長:以前我們一頭栽在廣告這個圈圈里,往往會局限于廣告的角度看世界。但退遠一點看的話,你很容易就會認識到,驅動品牌最重要的創意不是傳播,而是產品。產品創新,尤其是戰略產品的創新,在很大程度上直接代表或驅動了品牌創新。紅星xx龍哪怕它拍攝一萬條微電影,星河X即使365天在微信上賣房子,也很難改變他的土豪形象,因為他們的品牌核心載體---產品一如既往的土,這不是傳播可以改變的。

從某種角度看,“雞就是蛋。蛋就是雞。”產品戰略即品牌戰略,品牌策略即產品戰略。在品牌結構中,品牌、產品、人群、交互策略呈現高度的一致性、因果性。產品是品牌的最大載體,尤其是戰略性產品。

這就是為什么仁恒從來不做品牌廣告,但品牌的形象很清晰,因為產品。為什么星河灣做了很多與藝術、慈善有關的活動與傳播,依然被視為“暴發戶”,因為他所有的產品風格----山寨歐洲,已經被基因化。

同樣的道理,人群戰略也是也是品牌戰略,品牌即人群。 為什么奧迪品牌一直訴求“進取”,但在中國消費者心中依然被定位為“官車”,形象偏保守,因為人群。為什么寶馬全世界訴求駕駛樂趣,但早些年在中國社會中被定位為“花花公子開的車”、“個性張狂”?因為前些年經常喝多了酒亂撞人的都是寶馬車。

正因為意識到產品創新對品牌至關重要的作用,所以介入產品應該是我們努力的最重要的方向。但具體介入的程度如何,完全取決于什么產品了,不是說所有的產品創新你都可以深度介入的。產品創新涵蓋但并不等同于工業設計。對創意公司而言,更重要是策略創新、概念創新,設計的創新只是最后的一環。基于需求趨勢的洞察,把品牌創新、傳播創新和產品創新整合在一起考慮。比如我們幫某啤酒做的產品創新,就是基于品牌和人群年輕化考量,就是先從傳播概念出發的,并且從品牌、產品、人群一體化角度去看產品創新設計,不非單純的產品設計。再比如說大部分的快消品,基于人性化的需求創新,結合品牌轉型策略考量,是有很大的空間的。

TOPYS:就你個人而言,有沒有哪一類的產品創新,最能勾起你的興趣?

團長:產品創新,除了前面講的門檻因素,當然也有興趣因素。比如說就我個人而言,對特別鐘愛本土和傳統文化產品的再創新。現在本土文化創新和有機農產品的創新一樣,在國內,是互聯網趨勢以外的兩個非常明顯的趨勢,相關的各行各業的創新可謂非常多。比如酒店中的安縵、璞麗、柏聯、花間堂、千里走單騎;房地產中的第五園、曼茶園;比如咖啡館中的漫咖啡;比如家具中的錚舍、梵幾;比如服裝中的例外、江南布衣、裂帛、上海灘;比如手機中的小米、錘子;比如農產品中的F4、山哥來了;比如太極中的太極禪。互聯網時代的自傳播性,大大加快了這股創新潮流。現在你看互聯網上面,包括傳統渠道上,每天都有很多創新。這種創新的需求,很多程度上是基于過去傳統壟斷時代山寨土豪投機快餐式品牌和產品文化的惡補。比如說,最近上海的街頭,突然間茶館多了起來,而且茶館的裝修設計,不再是過去那種假大空高大上的仿古風,而是像慢咖啡的風格。就連天上人間也在創新,以前天上人間的門口,跟大部分的會所桑拿一樣,粗大的羅馬柱加凱撒大帝守門是標配,現在全部不見了,取而代之是石庫門風格。可見,在地和傳統文化的再創新已經建成風氣,標志中國人從“追逐國際和現代”逐步趨向“自我”和“自然”。

TOPYS: 創意人轉型的突破口可能在哪里?傳統創意人的優勢該如何發揮出來?

團長:在品牌營銷的大門是很多的。有多少扇門就有多少種成功的可能。如果你接觸過足夠多的公司,就會發現,大部分公司最牛B的,就是那一扇門,或者說是一個殺手锏,或者說是一個發動機,或者說是一種核心能力。沒有足夠多的資源,你不可能做得十八般武藝樣樣精通。比如像寶潔、西門子這種公司,它的資本雄厚整個實力非常齊全的可以每個方面至少做到七八十分,最強的甚可以做到100分。對大部分的企業和品牌而言,不可能都面面俱到。你只需要一個殺手锏,一就是一切,可以通殺。溫州人賣打火機他也沒多想什么,他就是想怎么樣把產品成本壓到最低就行。而如果你的核心能力是做一個牛逼的打火機,就朝奢侈品方向走,這也是一條路。每個人喜歡的資源與目標合在一起,統一方向,走完一條路。

另外,我覺得人不能太貪,因為不是每個人都是李嘉誠。上天派你到這個世界,是做最好的你。但是這個最好的你取決于兩個方面,首先要取決于對自我的意識,你要知道什么樣的你才是最好的,不然的話你就是悶頭前進。第二個就是取決于你要知道這個世界是什么樣。看清楚這個世界,然后看清楚自己,你的優勢跟世界往前走的趨勢怎么樣找到鏈接。每一個人都有一個變跟不變的東西,現在已經變成了互聯網世界,它的最核心的東西和你的優勢能不能有個契合點,有時候你是一個綜合能力整合能力很強的人,你可能就去做整合;有些人就適合做垂直的。但是如果一下子沒有辦法做得那么大,先從局部的做起也可以。先把手邊的資源盤活,在最熟悉的這些領域,然后再放大,做得好的話再延伸。

TOPYS:您覺得找馬是一個什么樣的公司?您理想的創意公司是什么樣的?

團長:我覺得,規模是智囊和創意行業的天敵。在傳統的工業化時代,因為一切都講效率,所以連最小的廣告公司也被分成無數的工序和部門,依賴流水線作業、各自為政的人海戰術模式茍延殘存,絕大多數的人,包括今天地位高聳的某些角,都是從一顆很小的螺絲釘慢慢成長為很大的螺絲釘。互聯網打破了渠道和媒介的壟斷,讓品牌營銷傳播的碎片化成為現實,多元的橫向整合的創意需求取代單一的垂直的廣告需求已成必然。而未來橫向整合的創意需求,是打破分工界限,跨界尋找最佳創意出口和最佳品牌引擎、并將資源傾注于“一件事情”之上。如果傳統大型廣告公司或互動營銷公司再想以規模取勝的話,勢必得整合工業設計、包裝、空間、服務、體驗、渠道、媒介、客戶關系管理、數據、搜索、口碑、公關、互動、活動等所有部門,還要解決如何打破山頭林立、各自為政的管理與效率難題。如果無法大到可以整合一切,如果無法做到大而“快準狠”,不如整合復合型的高手,基于行業、企業和品牌的背景,從眾多的引擎中篩選最適合的引擎,資源聚焦,一劍封喉,驅動品牌前行。所以“以一當百”的特種部隊模式取代大兵團作戰是必然的。專注創新和整合,將執行外包給各個以技術見長的團隊。就像現在的很多互聯網公司,單一的小型團隊創造的平臺,就可以做到入口、渠道和媒介一體化服務。我所感興趣的,并非創業本身,而是眾多的精英個體參與的一場創新的游戲。誰知道呢?或許未來的創意公司,都是特種部隊,甚至小到一個人。

簡單地說,我們是以全盤洞察和整合創新見長的小公司,主攻的方向是:1、尋找最優的切入端,以一個點的創新,倒逼整個品牌的創新;2、以產品創新為互聯網轉型戰略入口,幫助客戶完成品牌年輕化基因改造;3、以結構性與平臺化思考,推動品牌與營銷一體化,建立品牌長效機制。公司的目標是成為以一當百、中國最強悍的品牌管理與創意特戰隊。我們只找兩種人,一種是視野寬、大局觀好、綜合技術能力的人,另一種是單項技術能力超強的人。

TOPYS:如果不做廣告,您會做什么?

團長:現在應該說不完全是做廣告的了,我現在做的是品牌管理與創意。轉型時代,創意人能夠做的東西挺多,不僅僅局限于廣告的創意。可以做創意投資,也可以自創創意品牌(包括自媒體)。比如說,我很喜歡本土文化創意類的東西,我覺得機緣巧合的話,也有可能往那個方向去的。但總得來說,跨度都在合理延伸的范疇之內。其實我年輕時候的夢想是成為一個喜劇演員或者相聲演員什么的,比如說成為周星馳或者周立波這樣的人。但可惜,誤打誤撞進入廣告行業,轉眼20年過去了。現如今人老珠黃,重溫當年的夢想有點難度了。當然我有時候也在我的兒子面前表演一下喜劇什么的,效果還可以,算是聊以自慰吧。我的另一個興趣就是徒步旅行,基本上國內比較著名的戶外徒步地方我都去過,現在還保持著每年一次的習慣。假如哪天折騰不動了,我就背上行囊,徒步全中國,走到哪兒算哪兒,直到死在路上。

TOPYS:您是如何學習的?

團長:應該說,做創意之前的20年,我更熱衷于思考,而不是學習。看自己、看人、看社會、看世界,比看書的時間要多得多。要說好處的話,就是養成了比較獨立的洞察和思維方式,以及不受外界干擾和同化,比一般的創意人更獨到、更犀利,更有深度。但也有壞處,相對而言,知識面不夠。尤其現在,互聯網時代到來,創意的需求不再局限于廣告,而是橫向整合包括產品、服務、設計、體驗、需求、渠道、媒介、活動、互動、事件、傳播等各類創意,這對知識面就是一個挑戰。所以現在,不得不多看書。五花八門的書,基本上各個領域的經典必讀書都看,至少泛讀一遍,有興趣就深讀。我現在每天就四件事:讀書、走路、喝茶、干活。當然了,既然是學習,學以致用還是很重要的。如何把別人的獨到的見解、經驗、方法融入自己的專業思維體系是必須的思考,不然就白讀了。

TOPYS:給年輕人一些建議吧!

1、 愛惜身體,每天堅持鍛煉1小時。人生是一場馬拉松,或許60歲才開始,狀態好一切皆有可能。

2、 最好的老師不是上司,是各類案例;最好的后臺不是公司,是資料庫。收集、分類、分析、整理、總結各類案例,揣摩背后的思考軌跡,磨練你的思維。

3、 退一步看海闊天空,不要拘泥于細節,盡量站在全盤的角度發現問題、尋找答案。

4、 還沒有劃上句號,就不要輕易滿足,也不要輕易妥協。

5、 老板的嘉許、客戶的肯定、評委的嘉獎都可能誤導你,但消費者的行動不會。

6、 激情、積極、主動、圓融、擔當和專業一樣重要。

7、 打工還是創業只是一種形式,擁有自己想要的平臺才是最重要的。

8、 看清楚世界,看清楚自己。把你的優勢,跟未來的趨勢鏈接。

9、 算3到10年的賬,不要算3-10個月的賬。

10、 在這個時代,成為特種部隊的一員,比加入假大空的集團軍強。

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

暫無評論哦,快來評論一下吧!

全部評論(0條)