作者:黃曉軍,來源:黃曉軍

2016年末,羅振宇長達4個小時的跨年演講直播,人均觀看時長超68分鐘,創下了歷史紀錄。在這場演講中,他首次提出“時間戰場”的概念。

羅振宇表示,互聯網可以開采的國民總時長為18250億小時,時間正在成為一個殘酷的商業戰場。

而未來,有兩門生意會特別值錢:第一,幫別人省時間的生意;第二,幫別人把時間浪費在那些美好的事物上。

這一年,今日頭條孵化的一款音樂創意短視頻社交軟件A.me上線,并迅速成為了全年齡段人群的裝機必備。

后來,A.me更名為抖音,并成為國民時間最大的消耗場所。

抖音,通過碎片化的短視頻內容,幫別人把時間浪費在那些美好的事物上。但如何幫別人省時間呢?

品牌策略博主@楊不壞提過,如果碎片內容是用來“Kill time”,那么深度內容則是用來“Save time”。

他說,在被碎片內容包圍的當下,大眾仍需要深度內容,因為深度內容所帶來的價值,實際是讓受眾獲得了一段時間,而非浪費了一段時間。

當然,品牌也需要深度內容。深度內容提供完整的思考邏輯,是真正可以塑造品牌心智的內容。

一、深度內容的反漏斗邏輯

什么是深度內容。

深度內容,應該是與追求眼球效應、情緒化表達、“奶頭樂”相反的內容,能為受眾帶來深度學習和認知增量。

它要么有信息差,要么有完整的邏輯論述自己新穎的觀點,要么提出方法論。最好是包含黃金圈法則的what、how、why。

這樣的內容如何在品牌營銷中起到作用?

過去一段時間,大家推崇的碎片化內容,其實似乎希望用一些抓眼球的、情緒化的東西吸引更多人看。

這是出于流量的思考。

但這種流量邏輯是漏斗型。你的標題曝光了40萬人,點進去的估計也就2萬人,看完的可能6000人。

深度內容的邏輯不一樣。

第一,在當下智能序列化投放的AI營銷策略下,品牌大部分的內容并不奢求與自然流量的曝光或轉化。

確定好策略人群,打磨好深度內容,就可以精準投放,并實時根據轉化效果進行各個標簽人群的投放調整。

這種邏輯下,內容本身是要經得住考驗的。

第二,深度內容盡管在覆蓋面上的劣勢,其實也是一種篩選目標人群的優勢。

真正愿意花時間看深度內容,并為之深度學習獲得認知增量的人,更靠近koc、kol。用輿論金字塔模型描述,它可能無法觸達到廣大群眾,但能夠影響一部分精英人士。

當這一群人被心智種草,那么他們中總會有一些人向外分享這個內容,從而像其他興趣人群進行裂變。

二、從策略人群到渠道矩陣

做內容,要先想給誰看。知道給誰看,才明白內容要投放什么渠道。

受眾不同、渠道不同,我們的內容都要做調整。這一點放在以前,大多是說說而已,但現在真的要好好體會清楚才行。

當下的渠道已經呈現孤島化,媒介與媒介之間難以用一種語言翻譯品牌價值。

以往,品牌內容傳播是在一個中心化的媒介環境下進行,以至于品牌思考的問題就是HBG大滲透理論的那三點,看得到、想得到、買得到。但現在不行了。用抖音的內容去小紅書傳播,用B站的內容去快手傳播,基本跑不動。

當下,我們受眾首先不是用戶,而是機器。

每個平臺存在看不見的算法規則,當你的內容沒有迎合平臺算法,那么再好的內容也不會被機器放行,更不用說推薦給更多的用戶看。

2023年,我曾幫助一個新酒飲品牌做過一篇內容,0粉絲的情況下,該內容在今日頭條展現了60多萬次。

很明顯,理解算法的品牌能夠省下一大筆傳播預算。從商業角度來看,策略人群我們可以粗分一下:投資人、加盟商/經銷商/代理商、消費者。

當然,大多營銷案例都是在消費者層面進行場景細分或精細化的標簽細分,這需要更小顆粒度的討論。根據上述劃分,我一直提倡品牌內容,特別是公關內容的投放渠道分為以下四類:

第一是黨政新聞,如新華網、人民網、中新網

第二是商業財經,如虎嗅、36氪、鈦媒體

第三是行業媒體,如糖酒快訊、中服網、360化妝品網

第四是娛樂消費,如小紅書、抖音、B站、各類論壇

當然,這個過程中我們無法忽略微信公眾號,像我所關注的業內知名賬號,如遠川矩陣、晚點矩陣,乃至網易旗下幾十個賬號,都在圖文類深度內容上做得挺棒。

三、從清晰主張到內容適配

由于我過去9年都是淺耕圖文內容,可以用這個板塊打個樣。

首先是要知道自己想傳達什么?

1983年,喬布斯離開蘋果前的最后一個項目Lisa電腦上市。為了傳播這個產品,喬布斯包下了《紐約時報》9頁版面,去闡述這個電腦的特點。只可惜,很少有人愿意去看這些,最終導致這款電腦銷售慘談。

10多年后,喬布斯重返蘋果,他做的第一件事就是又包了《紐約時報》的9頁版面。但這次沒有寫產品信息了,而是一個詞“Think Dfferent”。

甚至,全美的廣告牌都是這句話。

顯然,喬布斯過濾掉了它的信息,讓品牌價值主張變得更為清晰。而在之后的時間里,蘋果在所有維度的內容傳播,都是圍繞這句話在展開。

其次是如何去布局自己的內容。就圖文內容而言,我一般為品牌推薦六個類型的內容:

第一,模式梳理:

解讀商業模式,打造消費場景,引導消費抉擇。

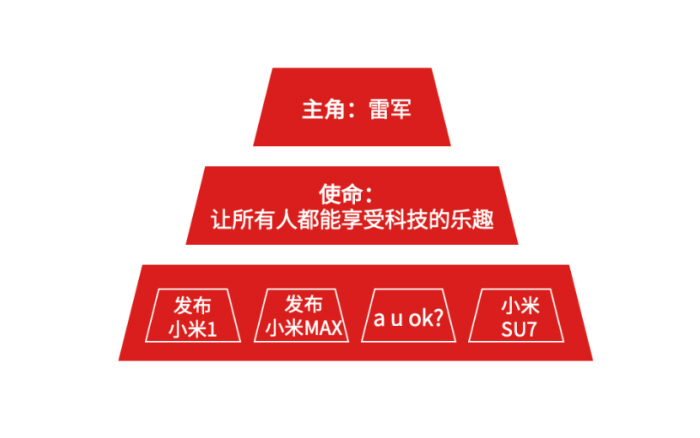

第二,領袖塑造:

塑造公眾形象,彰顯領袖魅力,聚焦粉絲互動。

第三,爆品打造:

直擊行業痛點,提煉產品亮點,引爆社會思考。

第四,熱點阻擊:

阻擊熱議現象,吸引社會關注,搜索引擎抓取。

第五,事件放大:

緊跟社會熱點,策劃事件傳播,引發大眾參與

第六,話題造風:

形成輿論話題,引發行業討論,醞釀熱點爆發

比如2023年山東消費品牌調研過程中,我接觸到U+家具。從創業以來,U+家具的深度內容其實一直聚焦在對于產品立意的闡述上,偏藝術風格。

在訪談中,我發現這一點之后,便偏向模式梳理為U+整理新的內容。最終,我以PMF模型為品牌梳理了從商業角度的可行性。

由于這樣一家年輕的機構,從業人員也都比較年輕,放在招商引資行業來說,獲取客戶第一印象和信任尤為重要。

為此,我提議重點從領袖塑造出發,訪談了公司10來個業務線的負責人,包括90后的分公司總經理、一個跨界而來的研究院院長等。

通過對這些人物的訪談和人物稿的撰寫,第一是體現出了公司每一個年輕人的能力,第二是側面反映出了公司內部的管理、工作狀態,以及對于客戶的態度等。

目前,這家機構在全國都有一定的知名度。而我采寫的幾個年輕管理者,現在經常在多個地方為政府、企業園區進行講課交流。

在信息繁冗、碎片化內容充斥整個網絡的當下,我相信深度內容將是下一個品牌裂變浪潮的推手。

更深度的內容,更全面的策略,才會造就更有勢能的品牌。

作者公眾號:黃曉軍(ID:Junbrands)

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(4條)