月初的時候我寫了一篇文章,標題與文章的主要觀點叫“多抓魚北京店都倒閉了,我依然覺得這是一家好公司”,引來不少反對的聲音,說多抓魚——

二手書低收高賣;

服裝回收個位數;

想賣的書它都不要;

想看的書還買不到;

……

總結就是,天下人苦多抓魚久矣!和多抓魚自己公眾號的評論區完全兩個畫風。

自己的領域全是鼓勵、領域之外全是批評。太割裂了。

這種割裂的畫面中,我再說魚的好總有種頂風作案的感覺。雖然我是真的認為,

多抓魚是中國當下最成功的二手消費品牌。

多抓魚的品牌價值在于它提供了一個在中國行得通的二手生意樣本,以“書”這個品類為切入點,把二手生意規模化、規范化了。同時它還把大家印象里,多少帶點“臟”“差”“消費降級”的二手生意,通過自己的內容能力,打造成了一種循環生活方式。

這是多抓魚商業模式的性感之處。

作為一個在多抓魚上買賣了百來本書的忠實魚粉,我想,區別于其他二手平臺,多抓魚提供的「循環服務」之品牌力在于,如果沒有這個品牌,我可能都不會進行二手消費,或者至少頻次會比現在低得多得多。

多抓魚的商業模式是獨樹一幟的、

品牌形象是年輕潮流的、

內容能力是嘎嘎到位的。

所以,我依然覺得這是一家值得聊的好公司,一家幾乎將「內容能力」內化為「商業模式」的好公司。

一、 一家從Excel里長到線上的二手書店

多抓魚最開始就是在內容里長出來的。在它還只是靠Excel給客戶賣書時,就是如此了。

把時間倒回2017年3月,當時的多抓魚還是一個只有47個人的微信群,產品則是一個excel表格。

從微信群里收來的二手書,由多抓魚員工手動輸入書名、簡介、作者、售價、原價、賣出者等核心信息,變成一張表格供買家挑選。有趣的是,簡介被放在了書名后的第二列——甚至是在作者的前面。多抓魚員工會摘錄下一句豆瓣短評,用來打動買書的人。

早期在多抓魚買賣書的,都是多少帶點文青的搬家用戶。

文青總是不愿意賤賣陪伴過自己的書本,但因為搬家,總會有些難以帶走的東西,那就賣給多抓魚吧。畢竟早期的多抓魚收書的價格可比稱斤賣的廢品站要高多了。于是就賣出了感情,下次買書也愿意多看多抓魚兩眼。

阿魚就是這么攢起了自己的種子用戶。

5月,多抓魚終于有了第一版成型的產品,用一條微信推文,向世界宣布了自己的誕生。

多抓魚的第一條推文

沒錯,這就是多抓魚作為一家公司與這個世界的第一次照面。像創始人貓助說的,“正式寫一篇文章分享到朋友圈”而已,云淡風輕得很。

大概也和創始人的職業經歷有關。

創始人貓助在做多抓魚之前,已經在搜狐、知乎、閑魚等互聯網大廠做了8年的內容和市場。對于多抓魚以這種輕飄飄甚至略顯草率的方式面世,她是這么說的:

去多了類似的空洞發布會,我應該再也不會做那種賓客拿車馬,承辦者拿回扣,錢都用在毫無意義的裝飾上的活動。只有主辦方自己在臺上聲嘶力竭,所有參與者都未曾有「見證感」的激動,那算是什么活動,無非是花錢自娛而已。

……

自己做公司后,我開始覺得這些都并不真正重要。甚至可以說市面上絕大部分的 campaign,哪怕是市場行業內褒獎很高的那些,都是毫無意義的。在這個產品和用戶之間越發不存在任何中間渠道的當下,沒有什么脫離產品的 campaign 會帶來實際上的用戶價值,更沒有什么公司可以靠一條廣告起死回生。

——貓助廣播《做一家叫多抓魚的公司(一)》

這個觀念一直保持到現在。

多抓魚的公眾號幾乎就是這個品牌宣布自己做了什么事、什么活動的唯一渠道。

2017年10月9日,多抓魚開放了全國10城收書買書;

2017年12月8日,走向全國;

2018年12月25日,有了自己的app,終于不再是一個只靠網頁/小程序的二手書販子了;

2019年12月24日,從買賣書走向買賣生活百貨和電子產品;

2020年1月10日,多抓魚有了自己的貨幣——「魚」;

2020年3月31日,開出了第一家線下實體店;

2020年10月23日,開始了循環服裝的生意;

2020年12月26日,把門店開到了上海;

2021年7月30日,循環服飾商店開到了線上;

2022年1月1日,北京的三里屯新店開始營業;

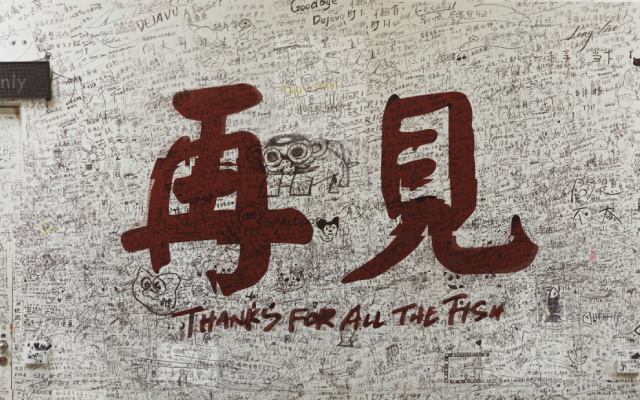

2023年6月30日,北京三里屯店租約到期關閉。

……

以上均來自多抓魚公眾號公開消息

沒錯,這些消息基本上都能、且只能通過多抓魚自己的社交媒體看見。

它把品牌到用戶的信息,做得太DTC了。

這可能也是多抓魚發展到今天,像我開頭說的那種割裂的品牌印象、愈演愈烈的原因:知道或者嘗試使用過多抓魚這個品牌的人,和關注并認同、長期使用多抓魚的人,以品牌媒介渠道為界、劃成了兩邊。大眾范圍內的愈發不滿、品牌媒介中的愈發喜歡。兩撥人,構成了現在多抓魚品牌力的極與極。

但這并不意味著多抓魚選擇的這套DTC傳播模式不好。事實上,這套模式是非常自洽于多抓魚的商業模式的。

二、 循環與品牌的本質都需要信任

這個商業模式如果用一個詞概括,那就是“信任”。做二手循環的商業模式、或是做一個叫多抓魚的品牌,本質都與信任強相關。

具體到多抓魚的生意是怎么運行的,有三個關鍵詞可以幫助理解。

關鍵詞1:C2B2C(消費者到品牌,再到消費者)

這是多抓魚最基本的業務模型。

用戶賣東西給多抓魚—多抓魚鑒別處理—再賣給需要的用戶。

被夾在中間的多抓魚是一個交易的平臺,一個品質品相的保證——而保證品質品相,就是“品牌”這一概念的基本功能屬性。

不一樣的地方只是在于,多抓魚是在二手舊物領域做品牌,而二手舊物往往是很難保證標準化的品質品相的。這就需要多抓魚的鑒別處理:篩選出那些相對可接受的舊物,然后翻新處理它。

多抓魚賺的就是中間處理的這個錢。

作為一個品牌,多抓魚提供了這樣一種對于二手物品的信任——

我不必看到每本書的消毒處理過程、

每件物品的品相如何,

只用相信多抓魚的判斷,

相信多抓魚會給我提供好的二手產品。

這里面,是有一個二手物品被「品牌」再次「標準化」的轉變的。

再回過去看多抓魚的業務品類,為什么是書?因為書是一個高度標準化的品類。后來的二手電子產品能做好,也是因為商品本身的標準化程度是很高的。

而后面拓展到家居百貨、服裝,為什么口碑不行?也是因為這類的非標性更強,多抓魚在中間做的這個“2B2”的過程,其實對于用戶判斷這件東西是否值得購買、要不要在多抓魚這里購買,幫助并不大。

這為多抓魚的二手生意埋下了隱患。

關鍵詞2:社區感

“社區感”也是多抓魚被一部分人稱為“生活方式品牌”的原因。

生活方式是一類人的生活方式,社區是由一群相似的人建立起來的社區。

早期的多抓魚只接收人文社科、商業類的書籍,直到今天,這兩大領域依然是多抓魚在售的大類目。

這是有“吃一塹長一智”的思考在背后的。早期的多抓魚什么書都收,結果收來了根本賣不出去。

比如這種光看名字都覺得很離譜的

后來多抓魚就開始挑選自己經營的品類了。

一家書店的氣質是由它不賣什么書決定的。

在我們還很小、循環也不是很完備的時候,一定要保持這群人的口味是相通的,才能讓信息交換效率更高。

——from貓助

在這樣的基礎下,多抓魚自然就聚集到了一群閱讀趣味、生活觀念甚至消費觀念都差不多的用戶。

另一方面,多抓魚的產品設計也在不斷強化著社區感。

比如每本書都可以看到買賣的人,賣給多抓魚的書找到下家了也會給你一個小提醒;

再比如多抓魚的硬通貨“魚”,游戲化地標記出用戶在多抓魚的參與深度,同時還能作為預定下搶手二手書的到貨優先購買;

還有重要的線下場景,讓人能夠真正地走到一起,建立起對彼此、對多抓魚的信任。

2018年,多抓魚在北京的第一家線下店

關鍵詞3:反向定制

這是多抓魚發展到現在,以品牌的規模效應撬動書籍市場供需關系的重要證明。

最開始的時候,多抓魚是通過定價算法來動態平衡自己的供求關系的。也就是說,在買家一端、對一本書標記“想要”的人越多,那多抓魚可以給賣家提供的價格也就越高。

到了現在,多抓魚已經不局限于二手市場這一畝三分田,它甚至深入到了推動再版這一步。想要的人越多,多抓魚就直接反饋給出版方考慮再版。

例如這本《以利為利》,多抓魚聯系出版方再版后在多抓魚獨家首發,立馬售罄;再印再發,甚至還帶上了多抓魚定制腰封,很強大。

這對中國的出版業來說,也不失為一個可行的發展方向。像多抓魚這樣可以快速得到用戶需求的互聯網平臺,能夠即時對書籍市場給出判斷、作出調整,以此倒推供給方加大或減少供給,豈不是更高效的書籍流通方式。

三、 多抓魚的品牌優勢,可能是“話癆”

講完多抓魚在業務模式上的優勢,再來講多抓魚做品牌的優勢。

一個做內容和市場出身的創始人,

用做內容的思路來做一家循環商店,

是很合理的走向。

具體到多抓魚身上,可以發現,它簡直是一個不要太有表達欲的品牌,表達欲高到可以稱得上“話癆”的程度。

可以分幾個階段來看。

品牌發展早期,將它的特質都歸功于創始人的性格特質,當然沒什么問題。畢竟多抓魚早期的推文活動,基本上都是貓助一手操刀、親自寫下的。這個叫做「多抓魚之助」的署名,前面很多截圖里都可以看到。

就包括2017年這則超有趣的招聘廣告:

以及后來的一系列書單策劃:

還有第一次在北京辦線下市集時,寫下的這幾句小出圈了一把的詩句:

多抓魚總是不吝嗇表達又很擅長表達,公眾號幾乎篇篇十萬加,這是多讓人眼紅的品牌互動數據。

我以為表達已經是流通性最高的技能了,如果你沒能用這個表達技能被人認可,那一定是表達得還不夠好。

——貓助于某次采訪中說

再后來多抓魚滿溢出來的表達欲就更不局限于公眾號了。

20年的時候多抓魚剛開始試水二手電子產品循環業務,買賣Kindle。他們開始寫起了品牌內刊,隨每一個賣出去的Kindle,一起流到用戶腦子里。

2021年5月底,一個叫“打魚曬網”的品牌播客上線了。盡管更新頻率也非常打魚曬網,但積累了不少訂閱收聽。

可以說,長文本一直都是多抓魚的擅長。而且基于長文本的表達能力,也和這門生意有極高契合度。一點耐心、一些情懷、一點理想主義——這些二手循環經濟該有的品質,都通過長文本傳遞給了最核心的那波用戶,讓他們成為品牌的忠實擁躉。

用戶在多抓魚下單時,買的不僅僅是一件二手物品,更是一種循環的生活方式、一種可持續的環保價值觀、一種積極正向的情緒價值。這些都是多抓魚通過做內容化的產品運營,提供給用戶的附加價值。

四、 多抓魚還是一家很會做POP-UP的創意熱店

照例要講到多抓魚的營銷動作。

把品牌的內容能力轉化為各式各樣的線下活動,我從未見過如此愛搞快閃的品牌。多抓魚沒有品牌campaign、只有POP-UP,自己搞搞、和別人一起搞搞,搞得風生水起。

這其實和前面講到的關鍵詞“社區感”,一脈相承。重視和用戶的面對面交流,各式各樣的線下活動,就是多抓魚愛的證明。

1. 立自己的品牌

根植于品牌的核心業務,多抓魚辦起周年紀念活動不可謂不走心。

一周年的「書中生物展」,把員工從二手舊書里發現的各式各樣的“贈品”,拿出來辦了個展。

例如在《薔薇島嶼》中找到一張高考答題卡,背面寫著一封信,信中提到「感謝你借給我的書,但是比較可惜,看完了我也沒有能沾染一絲文藝的氣息」;

例如在《投資最重要的事》中找到了折得整整齊齊的 LOUIS VUITTON 購物單據;

例如在厚重的《算法導論》中夾著簇簇新的兩千元壓歲紅包;

例如書中有許許多多的情侶合影,但在我們聯系前主人獲得展覽授權時,發現大部分人都已經分手。

——摘自多抓魚的展覽預告

多抓魚把這些瞬間留存下來,讓人突然就感受到了舊書的溫度和價值,把二手書背后的人、故事展開在觀眾面前。

它巧妙地強化了舊書的故事感、人情味,在一定程度上消解了大家對于二手書臟破爛的刻板印象。

以北京為起點,多抓魚將這個一周年展又搬到了南京、上海、杭州,巡回展演。

五周年的時候,多抓魚找到中國郵政大費周章地搞了一個定制郵票,信封和一封“不太適合在公開場合發表的信”,寄給了用戶們。換回來一堆信。

多抓魚給這一百來封信也辦了個展,叫做「正負人生」。

整理展品的時候,我經常會糾結一封信到底算「正片」還是「負片」。有些生命無法承受之輕似乎已經被托住了,而有些漏下來的陽光是因為暗處存在著裂縫。

但我想,正片和負片只不過是生活的兩種成像方式,就像高山和低谷是大地上的兩種風光,它們起起伏伏,連綿不絕,才足以映現你繽紛的人生。

「正負人生」,也是繽紛人生。很高興這五年,多抓魚同你們交匯過、見證過。

——摘自多抓魚的展覽介紹

開心的瞬間也好,痛苦的瞬間也罷,都在這次展里盡數呈現。

這一次,多抓魚讓用戶們直接看見了彼此,不再是通過書折射出的背后的人,而是直接的傾訴分享,匯集到多抓魚這里,又再次成為彼此的支持。

在2022年那個時間點上,真的給用戶帶來了極大的支持與能量。

截圖自活動預告的評論區

不止是周年慶這種大節點,平時的活動也著實不少。

2018年十一期間的地下書店試營業,多抓魚第一次將公司樓下食堂改造成了一次快閃書店,迎來了跟用戶的第一次面對面。

2020年上海書店開業前,多抓魚又做了一次“施工中書店”快閃,將還沒成型的書店攤開在大家面前,一起見證一個門店的從無到有。

多抓魚總是很擅長制造這種參與感,用每一次快閃將用戶拉進來,成為“過程”的一部分,然后被它的赤忱打動,變成它的精神股東。

2. 搞文藝的聯動

前面講到說,文藝青年算得上是多抓魚的種子用戶群體。大概也是“書”這一門買賣的特殊之處,走到今天,“文藝”也一直都是多抓魚的一大品牌印象。

回過去看,多抓魚是有在通過一系列的文藝聯動,將這種印象不斷強化為一種品牌特質的。

2018年多抓魚才一歲大的時候,就和當時大火的漫畫作家匡扶搖,聯動創作了一個多抓魚的同人漫畫,講了一系列在一個虛構的多抓魚書店里發生的故事。

點擊查看漫畫,超長預警

2020年,多抓魚品牌三周年的時候,多抓魚聯合萬圣書園、衡山·合集等五家書店,發起了“多抓魚小綠袋”計劃,鼓勵大家到這些獨立書店買書獲得小綠袋,等到未來用小綠袋再將書賣回給多抓魚的時候,魚給你多付10%的書款。以此來支持線下獨立書店的恢復。

2021年,多抓魚去了西寧的FIRST影展,匹配這一年“可持續”的關鍵詞,搞了一次書和服裝的快閃。

2020年冬天,多抓魚在自家北京門店給中央美術學院的藝術社區「23號樓」騰了個地方,為年輕的藝術家們辦了個“替代閃閃發光的恒星”展覽。

等到了2023年,北京門店就幾乎成了像單向空間那樣的、文化空間一般的存在。

吉井忍、雙雪濤和貓助同框聊新書《東京八平米》;

理想國的《故事大席宴》也在這迎來周云蓬、葉三、劉東明、老狼的多方對談,在關店前最后文藝一把。

多抓魚是會選聯動合作方的。藝術家也好、機構也好、活動也好,都是基于自己品牌本身的業務,從沒跑過題,一邊加深自己的文藝印象、一邊把自己二手書店的生意賣出去。

3. 做品牌的生意

什么時候也開始做品牌的生意了呢?大概是多抓魚自己的品牌形象已經足夠清晰,清晰到可以給其他品牌提供一些價值增益了。

多抓魚于是就真的變成了一個好會搞POP-UP的創意熱店。

2022年9月的時候,多抓魚接受南京IFCX的邀請,在這里辦了一個“小小避難所”,給這個商圈注入了一點多抓魚的文藝魔力。

10月,多抓魚攜手云山保護,在北京門店辦了一次叫做“差點成為人類”的活動,作為國際長臂猿日的版畫義賣活動,給長臂猿保護基金添磚加瓦。

今年1月,多抓魚和樂高玩具、天貓品牌日,在上海門店辦了一場“限時小人仔”展覽。把多抓魚門店原來的城市照片故事墻,替換為樂高小人的故事墻,各個職業、不同經歷的人,用樂高小人講出自己的新年故事、新年愿望。

雖然是品牌合作,但這些快閃辦的,還是一如多抓魚往常的模樣,“魚”味很濃。

不僅限于這類商業廣告氣息偏重的品牌合作,多抓魚以上海門店為契機展開的好品牌網羅計劃「net a lot」,至今也聯動了EVERLANE、COS、老年時裝俱樂部等很“滬”的品牌、賬號。

這會讓人打心里覺得,多抓魚不止是在賺這一份錢,而且是真的有在思考和探索,二手循環這門生意可以結合到哪里,商業的力量可以為可持續的環境友好的生活方式,提供哪些規模化、場景化的助益。

要我說,這才是多抓魚在做的這門生意,最性感的地方吧。

五、 關于未來,答案在風中飄

夸到最后,也要講講魚現在面臨的現實問題。

如開頭所說,核心用戶與大眾用戶之間,品牌印象的割裂感已經很明顯了。多抓魚走到今天,似乎成了一個口碑極差恰爛錢的二手書販子。

又因為多抓魚的商業模式實在特別,在國內也很難找到近似體量的一家公司作為參考系。不妨回到貓助創業的初心,多抓魚最開始的對標對象,一家叫Bookoff的日本二手商店。

BOOK OFF是我的二手啟蒙店。有的二手店就是很舊,你一進去就知道它是二手店,因為味道真的是非常地大。還有一種店雖然它的選品非常地好,但如果你不懂行,或者是那個店主對于自己的品位非常在意的話,你就會感受到非常大的壓力。直到有一天我發現了BOOK OFF,BOOK OFF就像照片里的樣子,像一個超市一樣,非常地干凈。

我非常想在中國也開一家這樣氛圍很輕松的二手店,你可以把書直接賣給我們,我們當下檢查完后就會付給你錢,這樣交易效率就很高,我們翻新審核之后會再次上架銷售,它就非常地標準化。這就跟在一般的電商里面購物一樣,去選購自己喜歡的書就可以了,也不用討價還價。

——摘自貓助的一席演講

貓助成功地做出了一家線上版的Bookoff,卻也迎來了這種模式在中國語境下的水土不服。

原因1:線上線下是兩套盈利邏輯

Bookoff本身就是一個線下實體商店,因為日本在出版業、互聯網行業發展等等方面的差異,互聯網產業模式并不曾對Bookoff的商業模式有過極大沖擊;

而多抓魚從線上起家、往線下發展,經歷了一個艱難的探索階段,才發現,原來在線上已經走通的那套盈利模式,放到線下因為場地成本、經營成本等原因,根本無法實現收支平衡。多抓魚線下店的盈利,靠的不是規模最大的二手書業務,循環服飾業務扛下了所有。

一個高流通性的標準品、一個是區域流通鏈路更穩固的非標品,兩個類目其實是兩個運營邏輯,再結合到線下商業的復雜樣態、2022年特殊時期的不確定性,多抓魚北京店的倒閉雖然很可惜,但又能怎么避免呢?

答案在風中飄。

原因2:巨頭的馬太效應讓線上業務也更難了

在今年4月之前,微信小程序都還算得上多抓魚較為重要的一大成交場景。4月以后,微信平臺服務號改版,訂閱類通知、推送被進一步取消,多抓魚小程序的“到貨提醒”功能被迫取消。

長期寄居在微信里的多抓魚,不得不用各種辦法完成一場大遷移,將用戶轉移到自己的官方app里。但如大家所知,中國互聯網就是一個高度聚集的大模型,用戶的使用習慣也已經被巨頭們定型到可能多下一個app也有不少決策成本在里面的程度,多抓魚的用戶因此流失了多少?

答案在風中飄。

原因3:循環理念更像是一種時尚單品

這也是多抓魚要面對的最底層的問題。中國是一個制造業大國,甚至可以說是一個制造業產能極大過剩的大國。這一方面在很大程度上攤薄了大家的商品獲取成本,另一方面也讓大眾更容易卷入快消的邏輯里,不管對象是消耗品還是耐用品。

換句話說,當買一件全新商品的成本都如此低廉、如此方便快捷之后,誰還會愿意為二手花錢呢?二手、循環、可持續的理念,似乎也就變成了精英中產們的某種時尚單品,作為一種滿足其商業審美和文化趣味的符號存在。

這也是多抓魚用戶主要集中在一二線城市的原因。下沉市場不需要二手,多抓魚圖書以外的品類在定價上的高昂,也讓品牌很難沉下去。當一二線城市的這部分用戶人群已經極大飽和了,多抓魚還能往什么方向拓展自己新的用戶群體?

答案在風中飄。

參考資料:

跟多抓魚創始人貓助聊聊二手市場創業, 三五環 ,2020.7.

回答一位年輕朋友的提問, 貓助廣播, 2019.10.06.

我從沒想過老板為什么能成為老板,直到我去工商局辦了一個營業執照,才發現當老板原來這么簡單| 貓助 一席第611位講者, 一席, 2018.07.27.

青騰TechTalk|多抓魚貓助:科技賦能循環業——如何智能地撿“破爛”, 青藤TencentX, 2022.01.25.

走進多抓魚工廠, 多抓魚, 2020.09.30.

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(12條)