撰文:八里莊老陳

這幾年,李寧的國潮做的可以說是“風生水起”:從走進各大國際時裝周的秀場、到與頂尖設計師一線品牌聯(lián)名、再到成立設計品牌“李寧設計 DESIGN BY LI-NING”等等......

不過,這種風生水起總是伴隨著爭議與質疑:

有人形容它為國貨之光、民族品牌,有人對它的設計理念贊不絕口。它也因為設計理念的出位與特立獨行而備受爭議,還有一些人,甚至打心眼里對“國潮”本身是不是個趨勢,充滿了疑惑與偏見.....

1、李寧的國潮:是不是一次成功的商業(yè)探索?

2、李寧的國潮發(fā)展,是否有邏輯可循?

3、李寧的“國潮”究竟是一種什么樣的體系?

4、伴隨著質疑與爭議,該怎么看待“國潮”之路?

今天的「說品牌」我們開門見山,聊聊李寧和它的國潮。閱讀思維導圖如下:

01

李寧的國潮:是不是一次成功的商業(yè)探索?

故事的開始,想必大家并不陌生。

自打2018年年初中國李寧以“悟道”為主題亮相紐約時裝周,那種“中國文化”走出去的情緒,刺激著年輕一代的神經。一時之間,“國潮”一詞火了。根據(jù)《百度2021國潮驕傲搜索大數(shù)據(jù)》顯示,“國潮”在過去10年關注度上漲528%。

從結果上,李寧對國潮這個概念的文化輸出,功不可沒。

不過品牌想要做出一些突破,底層邏輯大致都類似:跟上時代,制造新鮮感,不至于讓品牌看起來太過于刻板和老舊,畢竟時代在變,再偉大的品牌也不能免俗。

坦白來講,李寧做“國潮”這件事其實占盡天時:一方面說的是國人與日俱增的文化自信,讓文化爭取在商業(yè)世界的話語權成為一種內在訴求;另一方面,這又是一個“輸入”與“輸出”齊頭并進的時代,街頭時尚、嘻哈、涂鴉文化等等潮流文化的引入,都讓我們對“融合”這件事展現(xiàn)出了前所未有的期待。

從這個意義上來說李寧的國潮,不是純粹的商業(yè)現(xiàn)象,它是商業(yè)與文化的結合體。

從商業(yè)的角度看,李寧的國潮是否成功?

或許回答這個問題不能急于一時,但依然可以把李寧的國潮當作一個很好的樣本,并不是說它完美的回答了“國潮做得是否成功”這個問題,而是它嘗試著完整的走完了“國潮”從“營銷概念”— “品牌資產沉淀”— “國潮產品化”的商業(yè)化的流程。

02

從“文化議題”到“商業(yè)議題”

三場大秀,打開李寧國潮的三道門

2018年初,中國李寧以“悟道”為主題亮相紐約時裝周;

2018年6月,中國李寧在巴黎時裝周召開春夏系列發(fā)布會;

2019年2月12日,中國李寧再次踏上了紐約時裝周......

青年導演張內咸跨界所著的《國潮:21世紀中國“文藝復興”》指出,真正的國潮必須具備以下三要素:中國符號、更新觀點和面對市場。

這些年,李寧做了無數(shù)場秀,為什么要特別去回顧這三場秀?

我們從這三個要素出發(fā)來進一步進行分析,很重要的原因是很多人對李寧的國潮有了符號化的認知,其實都來源于這三場大秀,但更重要的理由是這三場秀是個代表,它幾乎奠定了李寧式“國潮”的框架,而這些也成為了李寧國潮進一步完成市場化的前提。在這里,筆者想用三個“打開”來形容。

1、 “悟道”大秀:打開國潮之門

首先,“國潮”其實是一個特別有意思的概念:國的部分代表國風、象征著中國的本土文化。再說潮這個詞,最早是來自英文“trend”,在文化本源上是一個偏重西方標準的審美概念。

激進、向前、先鋒感是這種風格給人最直觀的感受,與此同時,這個體系下成熟的商業(yè)化案例也數(shù)不勝數(shù),比如我們熟知的:Supreme、bape、stussy、EVISU等等,不過它們與國風、本土文化似乎是并行的兩種體系,“悟道”大秀解決的問題在于,找到“國潮”的商業(yè)化定位。這場大秀,幫助李寧完成了兩個很重要的工作:

1、創(chuàng)造國潮的“審美認同”

2、留下國潮的“概念烙印”

李寧的第一場“悟道”大秀將這兩種并行的體系重新鏈接,用國際化的視角去解析中國元素,在現(xiàn)在看來依舊是一個尋求審美認同的大膽嘗試。

中國李寧“悟道”大秀海報

“悟道”是一個什么樣的主題?李寧官方給出的解釋是“自省、自悟、自創(chuàng)”。從內核上來講,這是一種帶有東方氣質的精神態(tài)度。

在一個國際化的秀場上,這種內斂的文化氣質,展現(xiàn)出前所未有的張力,這也幾乎成為了“國潮”進入大眾視野的開始。這種張力,與大秀的外在表達密不可分。

“中國李寧”四字元素,經由符號化處理,在“舊元素與新組合”的調配之下,帶給消費者一種十分有沖擊感的審美體驗。

而另一個沖擊在于這場大秀服飾配色上的大膽,表面上高舉復古大旗,在外在表現(xiàn)上卻對張揚的紅、黃等撞色進行了拼貼與重組。

“悟道”大秀走秀現(xiàn)場圖

在熟悉的復古元素、大膽的場景以及中國潮流走向世界的情緒的烘托之下,2018年紐約時裝周大秀,李寧用一種極為高調的開場,展現(xiàn)了品牌文化的自省與主張,也將“國潮”這個概念順利的帶入到市場和大眾當中,完成了對國潮“概念烙印”的植入。

2、巴黎春夏時裝周:打開李寧的更多面

與“悟道”大秀的文化輸出的側重點有所不同,前者強調“國潮”文化的輸出,后者則在文化輸出的基礎之上,進一步強調了李寧品牌的輸出。

在2018年6月中國李寧在巴黎時裝周召開春夏系列發(fā)布會上筆者認為,李寧回答了我們一個問題:“國潮”和李寧到底什么關系?

2018下半年的巴黎春夏時裝周,這場大秀看似也是在講情懷、講文化輸出,但李寧這次給了品牌在表達上足夠多的空間。也不得不說這與紐約大秀開門紅之后,整個社會“支持國貨”情緒的極大釋放有著很強的關聯(lián)。

這一季大秀以“中國李寧”作為主題,在海報的設計上,品牌將體操王子漢字和老廣告牌做了重新的編排。

2018巴黎春夏時裝周“中國李寧”海報

2018巴黎春夏時裝周“中國李寧”T臺現(xiàn)場圖

不過,這次大秀看似在說“復古”,但更多的是整個品牌在強調自己豐富的可能性。

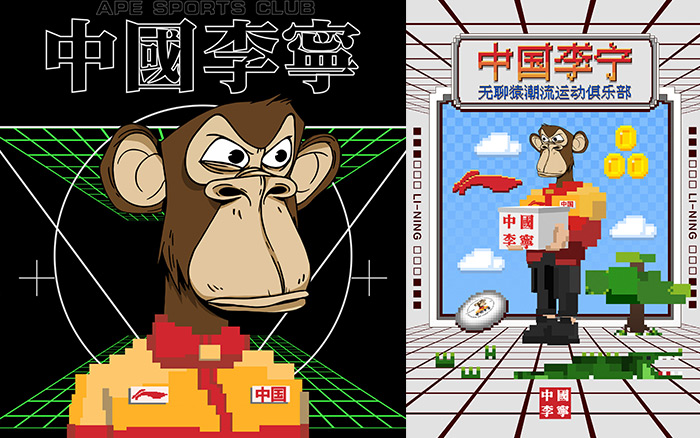

將繁體“中國李寧”進行編排設計

熒光綠色的李寧LOGO元素也大膽的運用

在復古的著裝中帶來全新的視覺沖擊

對于體操運動元素二次解構

這場大秀,可以算得上是李寧第一次嘗試用現(xiàn)代視角解構自身,給大眾帶來的感覺不僅僅是“國貨潮起來了”的認同,更改變了大眾以及市場對李寧品牌的固有印象。

總的來說,兩場大秀,幫助李寧站在一個更國際化的視角,爭取到“國潮”的話語權。由此催化的民族情感的高漲,也成為很多年輕用戶擁抱“國潮李寧”的一個重要原因。但更重要的對于品牌的影響在于:它激活了很多人,對于李寧品牌的記憶點。

3、去情懷化,打開國潮的新視角

在“情懷”、“國貨之光”的光環(huán)之下,李寧收獲了這場“國潮運動”的第一桶金。

然而,讓“國潮”成為一種獨立的商業(yè)產品,如前文引述“國潮”成立的核心之一在于它如何面對市場,這其實考驗了這個營銷概念可延續(xù)、可衍生的能力。

時間到了2019年,中國再次踏上了紐約時裝周,筆者認為,這場秀對李寧的國潮來說,仍然是濃墨重彩的一個事件。

相較于上兩季,一個很明顯的感受在于此時的李寧國潮削弱了情懷化的印記,逐漸放下“國貨情懷”的重擔,進一步開始常熟對于文化元素的解構和再創(chuàng)作。

“中國李寧”2019秋冬紐約時裝周海報

這一季度,戶外、傳統(tǒng)國風元素成為李寧新的方向,挖掘更多元的中式元素與潮流的碰撞,也由此帶來了不少新的靈感沖擊。

“層巒疊影”的秀場設計

山水表現(xiàn)形式的靈感,來源于中國古代水墨作品

本季的服裝將傳統(tǒng)扎染、中國山水元素天然漢麻材料、運動感設計融為一體

結合本次主題“行”李寧將專業(yè)運動鞋進行了時尚化的改造

“路雖彌,不行不至。”

李寧官方給了這一季大秀「行」一個很有哲理的闡釋。或許,這或許也象征著李寧對于國潮的某種態(tài)度。

而這次的大秀在筆者看來,更重要的意義在于啟示所有人,國潮并非符號化的拼貼,國潮漸漸開始從中國精神層面尋求突破。

三場大秀,讓李寧走完了“尋求認同”、“表達自我”、“探尋國潮多重可能”的國潮進階之路。

最重要的是,它完成了「什么是國潮?」從“文化議題”到“商業(yè)議題”的消費教育。特別是針對年輕化市場:對這些不愿意被“討好”、思想更自由、對商品內核、審美需求更高的一代年輕人來說,李寧做國潮的思路,著實讓人眼前一亮。

03

國潮李寧,“秀場”之下

當然,做國潮也并非秀場之上的“曇花一現(xiàn)”,幾次大秀完成的“概念”教育似乎還遠遠不夠,畢竟市場才是李寧做國潮的真正戰(zhàn)場。對此,筆者十分認張內咸的另一句話:只有當國潮是一種商品的時候,中國文化才能活下去,站起來,走出去。

我們還是可以把“國潮”當作中國走向世界的一個文化符號,但這種文化情緒,在秀場之下,無可厚非的需要持續(xù)的商業(yè)化作為繼承和延續(xù)。

因此,在筆者看來,這些年,李寧“國潮”在秀場之下的營銷動作大致可以分為下面這三個部分:

1、繼承與延續(xù)“國貨”之光、“潮流”化發(fā)展的品牌人設;

2、在“國”與“潮”之間,尋求多元與平衡;

3、產品鏈條(PS:國潮的終極產物);

1、聯(lián)名跨界,增加“國”與“潮”的含金量

坦白來說,這些年品牌做跨界聯(lián)名的案例數(shù)不勝數(shù)。但從效率上來講,聯(lián)名仍然是大眾對于品牌形成有效認知的一個快捷通道。

但做聯(lián)名的終極目的,各家品牌的想法卻略顯不同,看了近些年跨界聯(lián)名的重要案例,總結下來,李寧一個很重要的目是想要通過這樣的方式,迅速增加“國”與“潮”的含金量。

而“國”的部分,一是在強調民族認同感這件事,比如:李寧與國產紅旗汽車、人民日報這樣極具國人認同感的品牌、機構組織進行合作,更進一步展現(xiàn)出來李寧國貨之光的品牌定位。

李寧x紅旗汽車衛(wèi)系列產品

李寧x人民日報系列產品

其二是想要在此基礎之上賦予國潮更多民族文化的價值。比如:李寧與國家寶藏聯(lián)名推出了「漢甲」系列產品。

李寧x國家寶藏 聯(lián)名「漢甲」

李寧攜手街舞藝人黃瀟以及HelloDance舞者

通過民族舞蹈傳遞國潮精神

西藏虎毯,作為藏毯中最古老的圖案之一

一度幾近失傳

2022壬寅虎年中國李寧融合虎毯藝術推出了虎年限定虎毯

2022年,中國李寧北京君太旗艦店啟幕

李寧結合品牌基因、中國文化、京城元素結合藝術潮流的限定商品

向大眾傳遞了運動、潮流、純粹的時尚態(tài)度

期間,李寧用一副「李寧體育文化圖」貫穿古今的體育文化緩緩展開

與此同時,李寧這些年也在不斷尋求不同設計風格與李寧品牌碰撞的空間,其中出現(xiàn)了不少與世界知名設計師共同合作的案例:比如:李寧在品牌創(chuàng)立三十周年之際,與知名藝術家空山基(Hajime Sorayama)合作,推出經典的“冥想機器人(The Meditation Robot)”聯(lián)名系列。

中國李寧x空山基“冥想機器人”系列

與中國時裝界先鋒設計師張馳合作聯(lián)名爆款“適”系列運動鞋(據(jù)資料顯示這也是張馳首次貢獻其個人品牌CHI ZHANG的標志性面具Logo進行聯(lián)名創(chuàng)作)、與藝術家DFT聯(lián)名產品,也以開創(chuàng)性的藝術手法和產品的結合,讓運動鞋融入了更多時尚元素。

李寧 x CHI ZHANG “適”系列

李寧韋德X芝朮系DFT聯(lián)名

2、深入亞文化圈層,從青年潮流文化中吸取能量

如果把聯(lián)名看作是李寧國潮不斷提高聲量的方式,那么從目前李寧做國潮的一些表現(xiàn)來看,深入圈層感相對較強的潮流文化圈也是一種長線層略。街舞、說唱、涂鴉、滑板沖等等,算是其中的典型代表。這樣的例子確實也有很多,我們就拿最近的幾個案例來舉例:

今年是癸卯兔年,在新年之際,李寧品牌依然從潮流文化出發(fā),融合中國傳統(tǒng)文化概念,在品牌“日進斗金”的主題之下,聯(lián)合街舞、說唱、滑板三大領域中的潮流代表,一起詮釋了當代年輕人想要“才”、“富”雙全的真實生活態(tài)度。

中國李寧「日進斗金」海報

再比如,中國李寧也敏銳洞察到陸沖板的爆火現(xiàn)象。在去年的秋冬新品發(fā)布上就攜手陸沖運動開創(chuàng)者Carver與熱愛陸沖運動的年輕人一起,讓李寧的潮流風格與陸沖文化產生了更深入的碰撞。

能夠挖掘青年潮流文化中與品牌精神相通的部分,而在這個過程中,又將品牌融入到其中,彼此的成就,其實可以感受到這是李寧在豐富潮流內核中在不斷地思考與迭代。

04

落地產品線

如果將國潮停留在李寧的品牌和營銷層面,或許還不能稱得上是完全的商業(yè)化,畢竟商業(yè)的終極產物是產品。當“國潮”這個營銷概念,最終落地在具體的產品線上,至此才形成了一個商業(yè)化的閉環(huán)。李寧這些年也在逐步尋求“國潮”在產品線當中的落地:

1、“國潮”的產品化探索

這里我們拿漢字來舉例,來進一步闡述“國潮”產品化思路的探索:

漢字設計作為李寧國潮的一個重要的符號,它在傳遞情緒、理念,進行符號化表達的過程中其實占盡優(yōu)勢,以此來表達產品理念與技術理念,似乎更直觀也更有本土文化的特色。上文的中國李寧系列產品,就是一個很好的例子。

然而在對產品技術的傳播上,李寧“ ?”(讀音:beng)科技的命名絕對是一個不可不說的案例。?科技是李寧這個運動品牌研發(fā)的一種制鞋的新工藝和新科技。

它是一種什么樣的技術呢?用直接點的意思來表達:是利用新材料和新科技研發(fā),讓品牌的運動鞋腳感更舒適,穿著更輕盈的一種手段。

“?”這個字很有意思,它并不是一個傳統(tǒng)意義上的字,而是李寧為了這項新技術,特意造了一個字,“?”由四個雷字組成新字,寓意是橫空出世的氣勢,而beng這個讀音,和“蹦”字有著相同的讀音,也讓用戶可以很容易get到這個技術帶給產品更輕盈、彈跳力更好的特點。

借力傳統(tǒng)文字元素,只用一個字就傳播了用好多話才能形容出來的晦澀難懂的技術特色,又在這個過程中展現(xiàn)了品牌的獨特個性,這個思路確實值得很多想要做國潮的品牌借鑒。

當然,“國潮”落地在商業(yè)產品中,不僅局限在服飾等具象的產品上,李寧還嘗試通過建立設計廠牌來進一步擴展商業(yè)化的想象空間。

2、國潮設計的“廠牌化”經營

2020年,李寧旗下獨立設計品牌「李寧設計 DESIGN BY LI-NING」誕生。

它的具體業(yè)務是什么?

官方給出的答案是:“依托于李寧品牌獨到的設計理念與龐大的設計資源體系,李寧設計延續(xù)頂尖運動基因,將國創(chuàng)元素和頂尖設計有機結合,運用到更多運動鞋服定制產品應用與制造之中。”

以“國潮設計”本身作為亮點,一方面,李寧設計開拓了設計作為服務性產品的商業(yè)模式,另一方面,也將設計作為觸點,吸引越來越多國創(chuàng)品牌共同探討品牌經營、以及國潮在未來的可能性。

換句話說:讓國潮設計成為一種商業(yè)產品進行獨立經營,品牌主動跳脫出了傳統(tǒng)運動品牌只能生產服裝、體育用品等產品的思維定勢,這也足以見得李寧對國潮設計更大的“野心”。

「李寧設計」X民生銀行信用卡

「李寧設計」X百齡壇

「李寧設計」為新東方定制的國風校服

從三場大秀讓更多人認識到李寧的國潮,到進一步豐富國潮內核,再到實現(xiàn)進一步的商業(yè)化探索。至此,筆者認為,李寧國潮也基本完成了從營銷概念到商業(yè)化的流程。

05

“國潮”需要更成熟的市場土壤

31年積攢下來的國民度,李寧個人的傳奇運動生涯加持,讓李寧品牌自然而然的成為中國體育運動品牌中獨樹一幟的存在。

“國潮”作為李寧品牌非常亮眼的一張名片,它也為諸多國貨品牌走向世界、完成品牌化建設提供了參照。

當然,這個探索的過程并非一帆風順,在這過程中品牌仍然需要理性的面對市場和消費環(huán)境。比如:前一段時間的新品推出后受到的爭議事件,不以“挑戰(zhàn)”消費者認知作為前提,也成為李寧國潮之路上一個不得不吸取的經驗教訓。

在未來,進一步完成市場教育、做好用戶溝通的工作,這或許已經影響到了品牌發(fā)展的命脈,畢竟從理性來看,目前“國潮”的核心資產仍然是民族情感和文化價值。不過,如上文所說:李寧的國潮始終是一個很好的樣本,并不是說它完美的為我們呈現(xiàn)了國潮該怎么做的標準,而是它一路走來的經驗,以及對市場的啟發(fā)意義。

與此同時,我們進一步關聯(lián)到國潮品牌的培養(yǎng),不得不承認它是一個“文火慢燉”的過程。

需要更多人,更多的時間和經歷去挖掘傳統(tǒng)文化精神內核、挖掘國潮與品牌相銜接的地方、也要挖掘國潮與消費者能夠產生共情的地方,而并非噱頭和簡單的拼貼。

國潮的未來還有多少空間?或許正如李寧的廣告語一樣:一切皆有可能。這個可能在于未來,在于更加成熟的商業(yè)化土壤。

(文章配圖來源于網絡,如有侵權請聯(lián)系后臺刪除)

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規(guī)范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯(lián)系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數(shù)英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(17條)