內外十周年的品牌片,緩解了我作為女性的焦慮

最近上了熱搜的話題#與素顏和解#你們看了嗎?

雖說話題一度變成了(不愿與美瞳、內眼線,假睫毛和解的)演技的秀場,但話題本身無疑折射出一種社會情緒:

對容貌焦慮的反抗,對社會定義的“美”的反抗。

2022年3月,NEIWAI內外品牌(下簡稱“內外”)發布十周年短片《成長》。這部短片帶來的恰恰就是20-60歲女性10年來的“身心和解之路”。她們在悅納各自身體的過程中成長,和解,自洽。(這次是真和解)

因片中人物年齡跨度較大且探討的是普遍的女性困境,作為女性的我,在觀看的過程中常常不自覺地被帶入思考:我處在哪個階段?未來的我也會碰到這樣的問題嗎?但看完每個人的故事,我的焦慮情緒反而被緩解了,被治愈了。

一

身心和解之路,五位女性的成長故事

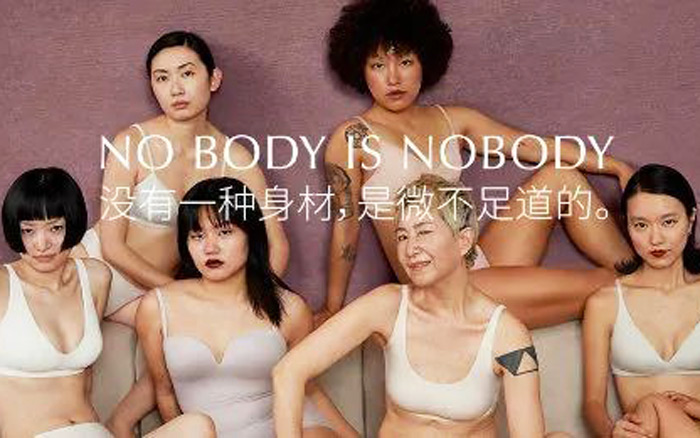

如果說內外的「NO BODY IS NOBODY 」三部曲展現了真實多元的身體之美。《成長》這部短片則聚焦五位不同年齡、身份、身材的女性,以自白的方式,展示了她們曾經的困惑,和她們找到的解:

20歲的阿軒,因為月經讓她更深刻地認識到了“忍耐“。發育時期的她曾焦慮自己的身材,但她卻用力掙脫了標準美的裹挾,度過了越來越喜歡自己的十年。

30歲的小敏,在親密關系中讀懂了自己和陪伴。愛人的贊美讓她更有自信,也更能欣賞自己身體如潮汐一般的美妙曲線。

40歲的小艾,因兩次妊娠期糖尿病而身材走形,但母親的角色讓她意識到女性自我成長的重要性。“當我覺得自己足夠好時,才會讓寶寶也感到安全”。

50歲的古麗扎爾,度過了一段情緒波動尤為強烈的更年期。是冥想讓她走出低谷,再次認識了自己。她學會感受身體的每一個部位,感謝一直沒有離開的“她自己”。

60歲的羅海萍,因為乳腺癌經歷了一場身心浩劫。掙扎和短暫痛苦后,她接納了全部好的壞的,不再擔憂身體衰老的痕跡,開始活得愈發豐富、扎實。

初潮,親密關系,成為母親,更年期,乳腺癌,“她”的一生中可能都會遇到。短片最后,五位女性都成長到了最舒服的審美和生活狀態,完成了身心之路的和解。

5個不同的女性,鏈接起來就是女性的一生。無論是初潮煩惱,身材焦慮還是母親身份的自我找尋,面對衰老和疾病等,很多女性都有相似的經歷。也正因如此,才會讓觀看的女性“感同身受”。

二

女性視角下的呈現,克制與聚焦 ,留白與隱喻

毫無疑問,《成長》呈現的是女性視角下的“她“故事,充滿了女性視角獨有的克制與細膩。

01 轉場的巧思,概念承接流暢

短片以線性順序分別展開五位女性的敘述,因此,每部分之間的銜接是保障情緒銜接的關鍵,而這支短片中的轉場巧思,不僅讓觀感更為順暢,更有概念的承接。

例如,在第一部分結尾,從坐在暗夜行駛的車中思考的20歲小軒,切換到自行行駛在隧道中的30歲小敏,隱喻了 “更自由的30歲“;而在第二部分結尾,小敏的身體與小艾的身體以浴室中的泡沫為界,進行了身材話題和產品畫面的自然承接;到古麗扎爾到羅海萍的部分,從白茫茫的雪地切換為飄逸的白色窗簾,大片白色色塊的銜接,產生了自在和諧的觀感。

02 聚焦宏觀命題,人物呈現克制

雖為“自白“,關于人物語言的筆墨卻并不多。她們的表達,聚焦在了更宏觀的命題,如女性初潮、親密關系、母親身份等普適內容,而個人故事的細節被導演隱去,產生了大量的留白。這部分留白的內容,通過內外微信公眾號的文章補足。

例如,視頻聚焦在了阿軒關于初潮的表述,隱去了外界對阿軒“胖”的質疑;表現出小敏在親密關系中收獲的自信,隱去了小敏作為職場人的壓力;講述了母親養育孩子的思考,隱去了小艾職業道路的重新選擇;呈現了古麗扎爾更年期的掙扎,隱去了她被抱養的成長經歷。這種克制的手法和選擇性呈現,最大化地讓觀眾聚焦于對女性成長、年齡和“身心關系“的思考,讓主題更突出,也更具有沖擊力。

03 女性身心之路的呈現

縱觀內外過去幾年的女性溝通選題,都在強調“多元審美“,展現積極的身材觀。我們可以看到,之前視頻的內容,多是用畫面、輕快的音樂來展現女性對于身材的自信,語言只是點綴,slogan是傳播重點。

這次又有點不太一樣,《成長》第一次呈現了女性在“身心之路”上曾經的掙扎。正因為痛過,釋然后的和解和自洽才是真正的成長。“與身材和解”其實也是“與心靈的和解”,這說起來輕松,但對很多女性來說可能卻需要十年甚至更長的時間,才能完成”身心和解之路“的呈現。

三

一如既往的“內外態度”,關于女性議題的接力思考

能看得出來,《成長》中的“內外態度“,是品牌文化的一以貫之。內外始終在找尋女性與內衣之間的一種有溫度的情感鏈接,鼓勵女性對年齡、身體與心靈的關系進行深度的思考。因此,內外的宣傳,多是以積極的意向、明快的氛圍、輕巧的音樂來進行項目呈現。

但《成長》的風格又和以往不同。它的風格角度更深沉悠遠,是一種新維度的嘗試。這種探索,和《成長》的導演——影像藝術家汪瀅瀅創作風格,息息相關。

01 創作背后:影像藝術家汪瀅瀅

汪瀅瀅,影像藝術家。36歲開始從事獨立攝影師職業。她的作品,始終在關注女性命運,探討成人情感和個人身份認同。 “我拍下的現在,告訴了我過去和未來”。

影像藝術家:汪瀅瀅 圖源:澎湃新聞

《成長》并不是汪瀅瀅和內外的第一次合作。在2022年11月,雙方合作的紀實劇集《孤島之歌》發布,呈現了離群索居的寶妹如何應對孤獨感的故事,表達 “人在年輕的時候,都應該有一段獨處的時光”。

是的,我們能從汪瀅瀅過往作品的創作風格,或多或少看到“內外 “的影子:視角柔軟、細膩、悅己,在宏大命題與個人命運中尋找共生點。但汪瀅瀅的影像又具有新的特質:會有消沉,但接納缺點,提供思考,完成轉變。這也是《成長》短片的風格,身心之路,和解之路。

汪瀅瀅作品:《人生40:生于1976》

02 內外的十年,也是女性自我覺醒的十年

從《成長》中,我們確實可以感受到內外的品牌表達,和其中蘊含的“認同、鼓勵”等正向能量。不僅如此,在剛剛過去的婦女節,越來越多的品牌在用內容去表達對女性的關心與洞察。無論是“正視女性的真實現狀”,還是“月經,需要隱藏嗎”,抑或是一再強調的“性別不是邊界線,偏見才是”,對女性議題的不斷挖掘背后,是女性困境普遍存在的現狀。

所以,我們必須自我追問:在觀看內衣品牌的廣告片時,我們在期待什么?

在享譽行業的內外「NO BODY IS NOBODY 」三部曲中,內外向“以瘦為美”的社會審美體系發出倡導,鼓勵人們要遵循個體的獨特性和多元性。此次《成長》則更進一步,錨準了女性的自我覺醒與成長。可以說,內外的十年也是女性自我覺醒的十年,其背后是一個內衣品牌對女性議題不竭的思考與接力發聲。

但不得不承認,「NO BODY IS NOBODY 」三部曲實在太過經典,《成長》雖有創新,但于十年這樣具備深刻意義的節點,還是缺乏了一些超出預料的驚喜感。尤其是,觀眾(比如我)在點開視頻之前就已經有方向和內容的預判,品牌是否就該開始思考女性議題的多元表達和形式創新?

或許,在下一個十年之始,如何恪守品牌理念,又以更獨特的內容持續創造新意,會是內外面臨的新命題。

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(7條)