品牌思想簡史,從“新可樂”事件說起

1985年發生了一件大事,它讓營銷者們改變了他們之前對于品牌的認識。

在這一年里,可口可樂推出了一款叫作“新可樂”的產品。

可口可樂事先經過19萬人的測試,測試結果顯示,絕大多數消費者一致認為新可樂的味道更好。因此,可口可樂公司滿懷信心地大力推廣“新可樂”,并從超市貨架上撤下了之前的經典可口可樂。

結果卻適得其反,“新可樂”引起了消費者的強烈反對,可口可樂公司每天收到差不多1500個電話和大量信件,這些來電來信無一例外都譴責可口可樂的行為,人們紛紛拒絕購買,走上街道進行抗議......

這是營銷界從未有過的情況。在連續幾個月的銷量下跌后,可口可樂及時醒悟,撤下新品,又讓老產品重新上架。

“新可樂”事件是一個重大的分水嶺,它讓人們體會到了品牌的真正影響力,品牌與產品之間的差異從此開始變得清晰起來。

不僅如此,“新可樂”事件讓營銷者們都在思考一個從未思考過的問題:品牌到底是屬于企業的,還是屬于顧客的?

1985年之前,人們普遍認為品牌屬于企業,企業可以任意處置;而“新可樂”事件說明:品牌可能不屬于企業,而是屬于顧客。顧客對自己信賴的品牌擁有強烈的情感,所以當可口可樂用“新可樂”代替經典可口可樂時,便是拿走了人們所鐘愛的事物,消費者覺得可口可樂背叛了自己。

那么,可口可樂當時為什么要這么做呢?

因為它要應對越來越強的競爭對手——百事可樂。

早期可口可樂如此成功,自然吸引了各類可樂飲料廠家遍地開花,但最終對可口可樂造成威脅的只有百事可樂。

20世紀60年代,BBDO廣告公司的阿爾·霍夫曼(AI Hoffman)推出“百事一代”的口號,廣告中不再吹捧產品的好處,而著力于抬高顧客的地位,這是生活方式廣告的開端。這就把可口可樂定位成上一輩人喝的可樂,而新一代自然是選年輕人自己這一代的百事可樂。

百事可樂后來發起“百事挑戰”促銷活動,在公共場合請路人盲眼測試,品嘗百事可樂與可口可樂,并將整個過程拍攝成廣告。測試結果證明人們更喜歡百事可樂的口味。BBDO擔心這會讓“百事一代”的品牌形象變得模糊,但可口可樂對此反應激勵,用新廣告對品嘗測試進行嘲諷,比如兩只猴子在商場比較兩種可樂,這反而給百事可樂帶來更多的關注。最終“百事挑戰”投放了五年,也正式開啟了“可樂大戰”。

20世紀80年代,“百事一代”的吸引力有些下滑。之前嬰兒潮一代年輕人漸漸老去,但他們的孩子又成為新一代的年輕人。

1984年,BBDO制訂出“百事,新一代的選擇”的傳播主題。根據《洞人心弦》的記載,一開始,百事總裁羅杰·恩里克并不喜歡,認為它不夠抓人。在接下來的幾個星期里,BBDO的菲爾·杜森伯里不斷和百事開會,反復重復著這句“新一代的選擇”,直到百事的每一個人都習慣了它。最重要的是,羅杰·恩里克也習慣了。

隨后,百事以500萬美元的代價簽下了剛剛成名的邁克爾·杰克遜的電視廣告首秀。但邁克爾·杰克遜在見到廣告公司后,卻提出不希望人們在廣告中看到他的臉。菲爾·杜森伯里十分為難,得知邁克爾·杰克遜是想保留他的神秘感,經過溝通,最終同意出現少量的露臉鏡頭。

按計劃BBDO會協助編寫一首廣告歌,但邁克爾·杰克遜卻提出拿出自己的主打歌《比莉·瓊》來直接改編,這讓菲爾·杜森伯里驚喜萬分,感覺自己一下賺回了500萬。改編后的歌詞片斷如下:

你是全新的一代

整天舞蹈

在奔跑中得到魔力

你是百事一代

廣告一開始是一個十歲左右的孩子,在破敗的街道上大搖大擺,他一邊喝著百事可樂,一邊模仿邁克爾·杰克遜的太空舞步,然后一頭撞上了邁克爾·杰克遜。小孩驚喜萬分,與其分享百事可樂,然后街道上的人們一同歡樂起舞。最后打出口號:百事,新一代的選擇。

在整個廣告中,邁克爾·杰克遜僅露臉1秒半,這種驚鴻一瞥,卻更讓人們津津樂道。在拍攝完最后一組鏡頭時,特效煙火飛錯了方向,粘上了邁克爾·杰克遜的頭發,他被緊急送往醫院。邁克爾·杰克遜拍百事可樂廣告受傷的事件被媒體鋪天蓋地的報道,一個月后,邁克爾·杰克遜亮相廣告首映式,受到全民關注。菲爾·杜森伯里認為這些報道僅對百事可樂的曝光價值超過1000萬美元,更別說廣告本身帶來的巨大影響力。

在這之后,百事越發喜愛用明星代言來向青年人靠攏,更多的美國巨星和百事簽約,先后包括了麥當娜、辛迪克勞馥等人。百事進入中國市場后,2004年一口氣簽下九位華人巨星,創下了百事廣告史上同一廣告代言明星人數之最,“百事九星”被追星的年輕人津津樂道。在中國,只有年輕人才是可口的主要消費群體,中老年人更多喜歡茶飲,所以聚焦年輕人的百事,終于在中國市場上趕超了可口可樂。

“百事,新一代的選擇”的新廣告大獲成功,加上之前“百事挑戰”活動的多年鋪墊,讓百事可樂的聲望在1984年達到頂峰。

這直接導致可口可樂在1985年推出“新可樂”。

一、新可樂引發的品牌反思

1985年“新可樂”事件爆發后,業界發現了原來自己對品牌的認知還非常淺薄,急需要一個系統的品牌理論來解釋這件事。人們找了一大圈,卻發現并沒有一個現在的理論來解釋這件事,“新可樂”事件促使了品牌理論研究進入快車道。

品牌學的基石其實可以追溯到1950年代,雖然一開始這基石并不完善。

1950年代,萬寶路牛仔廣告轟動一時。奧格威大為震驚,認為萬寶路牛仔改變了廣告業的玩法。一次奧格威聽到一個叫列維的教授宣講“品牌形象”,他認為這解釋了萬寶路成功的原因。奧格威寫了兩本書《一個廣告人的自白》和《奧格威談廣告》來大力推廣這個理論,認為產品需要坐上“品牌形象”的頭等艙,使品牌成為國民生活的一部分。這讓當時只注短期效果的廣告威力上升了一個長期戰略的層級,奧格威本人被尊為“廣告教皇”。

1970年代,里斯開了一個小廣告公司,他和新招進來的特勞特,之前都曾在通用電氣工作過,或許是受到通用電氣傳奇CEO杰克·韋爾奇“數一數二”戰略的啟發,他們共同提出了“定位”理論。

這個概念迅速成為大熱點。熱到大多數營銷詞匯后都要跟個定位,比如:市場定位、客戶定位、產品定位、價格定位、廣告定位、視覺定位……嚴格來說,這些定位,都是不嚴謹的說法。在定位的創始人看來,定位只有一種,那就是——品牌定位。

拿所謂的“客戶定位”來說,鎖定目標客戶群是不是更準確?拿“產品定位”來說,兩者原作者一直在強調,定位不是針對產品的。定位是針對品牌的,大多數情況下,一個品牌的生命周期會遠遠長過一個產品的生命周期。產品每幾年就會升級換代,而品牌才需要相對長時間地保持它的定位。

盡管兩位作者在20多本定位書系中,一直沒有給出定位的具體模型和細則。但定位的概念仍然非常成功,定位之后的大多數營銷理論、品牌理論、戰略理論,統統都會將定位這個模塊納入各自的理論模型中,其中以戰略領域的定位學派最為知名。當然引入定位概念的各位大師,他們也都認為只有自己的定位才是正宗的。

直到今天,人們對定位的爭議仍然很大,贊揚的人認為定位是一切,反對的人認為定位什么也不是。

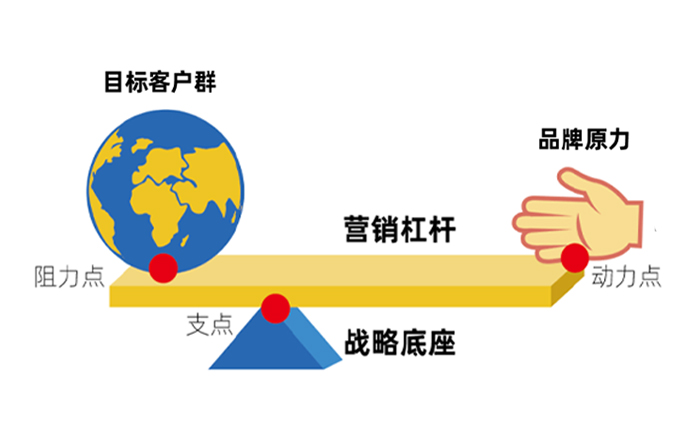

要我說,定位很重要。但它也不是營銷的全部。

如果把各種營銷相關理論比喻成一棟大樓,那么,定位理論好比是營銷理論大廈的電梯,它能通達每個樓層,每個層面的理論都不可或缺定位這部電梯(定位很重要,以后再開一文專題介紹吧)。

1993年,唐·舒爾茨提出“整合營銷傳播”,簡稱為IMC,認為“以顧客為中心”的時代來了。顧客是與品牌進行關聯,而不是與各種營銷傳播活動進行關聯,所以營銷需要整合。IMC的核心觀點是:從顧客角度來,傳播就是營銷,營銷就是傳播。

這是什么意思呢?

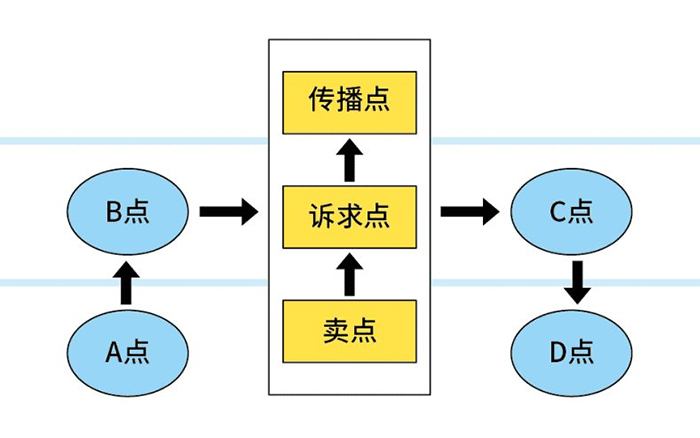

意思就是,營銷應該分成“推”和“銷”兩個角度來看。

推,也就是讓消費者能“想得起”;銷,也就是讓消費能“買得到”。

如果把渠道方納入進來,就是:

推,是讓消費者向我們買;銷,是讓銷售者替我們賣。

推銷合一,方能引爆市場;推銷脫節,就要多花力氣。

而主流4P理論:產品、價格、渠道、促銷,幾乎全部都是說的“銷”。你看:

產品,就是賣什么;

價格,就是賣多少;

渠道,就是在哪賣;

促銷,注意“促銷”說的不是怎么傳播、推廣,而是——“怎么賣”。

從“銷”的角度這樣理解是沒有問題的,但要想達到“推銷合一”的引爆效果,有必要將“推”提升到與“銷”同樣的高度。從“推”的角度來看營銷,就會發現——4P皆傳播。產品是傳播,價格是傳播,渠道是傳播,促銷更是傳播。這才是IMC整合營銷傳播出現的大意義。

所以IMC強調4C與4P的融合,強調顧客是與品牌進行關聯,強調與顧客建立互動關系。但學術界大都低估了IMC的分量,無論是科特勒還是凱勒,都把IMC僅僅放到4P中的促銷這個“P”下面。

不過,“整合營銷傳播”引起廣告界的強烈呼應。這個理論讓廣告公司名正言順的開展整合營銷服務,紛紛成立各種整合營銷集團,以lMC的眼光協助品牌方為4個P都建立傳播性。

從品牌形象論到整合營銷傳播,它們是指導品牌建論的觀點和方法,卻并不是系統性的品牌管理規范。一直到1991年,戴維·阿克(David Aaker)出版《管理品牌資產》,才明確回答了這個問題:品牌管理就是管理品牌資產。

二、阿克:品牌學的開創者

常有人說,評價品牌有幾個重要指標,如知名度、美譽度、忠誠度等。這幾個“度”在行業中流傳甚廣,你可能也聽過這個說法。

但是史玉柱卻說,“這個度那個度,一大堆衡量指標,都是騙客戶多掏廣告費的。”

他們誰說的對呢?

首先,史玉柱的觀點,對他來說是對的。因為他是營銷天才,他不看這些“度”,卻并不妨礙他為腦白金投放天量的廣告。

其次,那三個“度”和上面好幾個“定位”一樣,都是不專業的。專業的品牌評價,并不是這三個“度”,而是由戴維·阿克提出的一套完整的品牌資產五星模型。

阿克以一己之力開創了一門牛逼閃閃的新學科——品牌學,也因此成為品牌界的領軍人物,被譽為品牌資產鼻祖。阿克在《管理品牌資產》完成之后,陸續又寫作了《創建強勢品牌》、《品牌領導》,被稱為“品牌三部曲”。這三本大部頭的核心,便是提出品牌資產的概念,并提出一個品牌資產五星模型。

這個模型總結了五種品牌資產:品牌專有權、品牌知名度、品牌聯想、品質感知度、品牌忠誠度。“品牌三部曲”原文寫的非常復雜,我反復研讀后,對它們的簡單理解如下(以下內容可能會有些枯燥,但請逐字逐句耐心看完,我保證這已經是最簡單的理論介紹了,你若不看定是一大損失):

品牌專有權:是指注冊商標、版權、專利、渠道等品牌方獨占的專有權。這是品牌資產的基礎,如果連最基本的商標等都沒有握在自己手中,還何談品牌資產的管理和增值呢?

品牌知名度:僅有注冊商標還不夠,如果沒有知名度,商標就只是個圖形,而不是品牌。阿克把知名度分成了三個級別,能認出品牌、能回想起品牌、首先想到品牌。級別越高,品牌知名度越高。

品牌聯想:光有知名度仍然不夠,一個產品之所以能成為品牌的關鍵,就在于品牌聯想。品牌聯想代表消費者對產品利益、價格、使用場合、使用人物、形象和個性的綜合聯想。馬蒂·紐梅爾說,只有當足夠多的消費者對你擁有共同的品牌聯想,才能稱之為品牌。阿克認為,定位理論,其實也屬于品牌聯想的范疇,因為定位就是用來引導顧客對品牌產生差異化的聯想。

品質感知度:有了差異化的定位之后,如果你的品質不能被顧客感知到,那么他們可能會認為你是為了表面獨特而放棄內在質量的不良商人。所以,產品的品質很重要,但品質是否能被客戶感知到,更重要。客戶能感知到的品質有多少,就是品質感知度。有一些項目打了廣告,沒效果,做了活動,沒人來,然后急急忙忙請新的策劃方案,其實在做營銷動作之前,是否做到了“體驗第一”,產品的品質是否能被顧客直接感知,在很大程度上決定了營銷動作的成敗。

品牌忠誠度:這是品牌的最高階段,品牌忠誠度越高,顧客與品牌的關系越近,受其他公司競爭行為的影響就越弱。1985年“新可樂”的失敗,正是可口可樂忽視了顧客的品牌忠誠度。

阿克品牌資產這五個維度一出,基本就建立了有史以來最完善的品牌資產體系。任何品牌,我們都可以將其放進這五個維度來分析,看它正處在品牌建設的哪個階段,看它哪些維度還需要強化,哪些維度走偏了……從此,關于品牌資產的管理方略,便清晰起來了。

戴維·阿克的女兒——珍妮弗·阿克,在1997年以人類性格特征來觀察60個品牌的個性特征,依靠現代統計技術,發展了一個系統的品牌個性維度量表(Brand Dimensions Scales,BDS)。得出結論:品牌個性具有純真、刺激、稱職、教養、強壯五個維度。各個維度下共有15個層面、42個人格特性。珍妮弗的品牌個性維度量表大大強化了品牌聯想這一維度的理論,阿克的品牌資產五星模型成為品牌學主流理論。

不久之后,阿克又教出了一位了不起的學生——凱文·凱勒。

三、凱勒:品牌學集大成者

凱文·凱勒認為阿克的品牌資產五星模型是從企業角度來說的,1993年他從顧客的角度提出一個新概念——基于顧客的品牌資產(CBBE)。意思是當某個品牌被消費者識別出來后,消費者會更偏愛該品牌時,該品牌就擁有基于顧客的品牌資產。

如何創造基于顧客的品牌資產呢?

凱勒把自己當成一個顧客,認為顧客關注品牌有四個階段。

1、 你是誰?

2、 你干什么的?

3、 你怎么樣?

4、 你我關系如何?

顧客關注的這四個階段,也正是品牌創建四大步驟的出發點。 這四大步驟也正分別回答了上面顧客關注品牌的四個問題。

一、確保顧客識別品牌,并與品類綁定(解決“你是誰”的問題);

二、建立品牌聯想,在顧客心中穩固品牌含義(回答“你干什么的”問題);

三、根據與品牌相關的判斷與感受,引出顧客對品牌的恰當響應(解決“你怎么樣”的問題);

四、將顧客的品牌響應轉化成顧客忠誠(建立雙方長久關系)。

凱勒用一座品牌金字塔的模型,來具體表示品牌創建的四大階段:品牌識別、品牌含義、品牌響應、品牌關系。金字塔一共四級六個模塊,下面對六個模塊進行簡述。

品牌顯著度:消費者想到品牌的輕易程度。許多品牌在一些需要使用的情況下被消費者遺忘,對于這些品牌,提高銷售的最佳路徑也許不是改善消費者態度,而是增加品牌顯著度。品牌不但是要爭取顧客“第一提及”,還要在適當的時機出現在適當的場合。提升顯著度的方法,凱勒認為是創建品牌識別。

品牌功效:是指品牌對顧客功能性需求的滿足程度。品牌功效不僅包括產品本身的成分和特點,還包含品牌差異化的維度。

品牌形象:是指品牌對顧客心理和社會需求的滿足程度。品牌形象包括用戶形象、購買及使用情境、品牌個性、品牌歷史。

品牌判斷:是指顧客對品牌的質量、信譽等因素的評估與判斷。

品牌感覺:是指顧客對品牌有關的情緒上響應。

品牌共鳴:這是模型的最后一步,聚焦于顧客與品牌建立的終極關系和認可水平。反映他們感覺雙方“同步”的程序。品牌共鳴包括行為忠誠、態度依戀、社群歸屬感、主動融入四個方面。

凱勒認為,要創建有效的品牌資產就必須達到品牌金字塔的頂端,只有把恰當的品牌建設模塊放在金字塔模型的合適位置才能實現。擁有高度共鳴性是一個品牌的最高追求。在品牌金字塔模型中,左側是理性路線,右側是感性路線,絕大多數品牌的創建是通過這兩條路徑“雙管齊下”的。這樣的結果是,強勢品牌能同時作用于我們的頭腦和心靈。

后來, CBBE品牌共鳴金字塔模型成為主流,除此之外,凱勒還給出了一個定位模型與品牌價值鏈,形成一套完整的品牌規劃路線圖。凱勒撰寫的《戰略品牌管理》也被稱為“品牌圣經”。

對比阿克的五星模型與凱勒的金字塔模型,發現阿克站在企業角度,談品牌知名度、品質感知度、品牌忠誠度等概念,而凱勒站在顧客角度,談顧客是從顯著度到功效形象方面認知品牌的,再產生自己的判斷和感受,最終與品牌產生共鳴。

阿克的概念無疑更加簡單易懂,而凱勒的概念則更細化,更全面,也更吻合以顧客為中心的新潮流。

不過,我發現這兩者其實可以互通。金字塔模型中品牌識別(品牌顯著度)其實對應著阿克的品牌專有權和品牌知名度,品牌含義(品牌功效與品牌形象)對應著阿克的品牌聯想,品牌響應(品牌判斷與品牌感覺)對應著阿克的品質感知度,最后的品牌共鳴對應著阿克的品牌忠誠度。

品牌學經過阿克和凱勒,終于建立起一個體系完備的理論大廈,并與戰略和營銷貫通。成為每個品牌營銷人士必須攀越的高峰。

四、品牌新觀念與文化戰略

品牌學興起后,涌現出許許多多的新概念、新思想。其中有兩位的觀點異常精彩:道格拉斯·霍爾特(Douglas B. Holt) 和馬蒂·紐邁耶(Marty Neumeier)。

我們先說馬蒂·紐邁耶。

來自硅谷流體廣告公司的設計師馬蒂·紐邁耶,在2003年寫了一本《品牌鴻溝》的小書,實戰派的馬蒂·紐邁耶并沒有像學術派那樣提出宏大的構架,但他重新給了品牌一個新定義。

我個人覺得,他這個品牌定義是最容易理解的,也是最好的(這個定義好到,營銷協會官方的品牌定義我都懶得復制上來)。 他說:

品牌不僅僅是一個標識,也不僅僅是一套識別系統,品牌也不是產品,營銷人中經常談論品牌管理,實際上談的是管理產品、分銷等,實際上管理品牌意味著管理那些無形的東西。

究竟什么是品牌呢?

品牌是一個人對產品或企業的內心感受,每個人都會創造出自己版本的品牌含義,當有足夠多的人對企業或產品產生了同樣的內心感受后,就可以說這個企業擁有了品牌。

從這個定義可以看出,馬蒂·紐邁耶認為品牌的核心在于人們共同的“內心感受”,其實這就是五星模型中所說的“品牌聯想”。只有當足夠多的消費者對你擁有共同的品牌聯想,才能稱之為品牌。阿克也認為品牌聯想是品牌建設的關鍵一步,它是從知名度到忠誠度的承上啟下的轉折點。

馬蒂·紐邁耶的這個品牌定義讓我眼前一亮,但畢竟沒有達到品牌的最高點,即凱勒的品牌共鳴和阿克的品牌忠誠度。不必遺憾,馬蒂·紐邁耶后來在描述社交媒體對傳統品牌理論的沖擊時,他的新觀點再次讓我驚艷。

移動互聯網和社交媒體平臺的興起,幾乎所有的行業理論都被貼上了“傳統”、“過時”等標簽,品牌學也不例外。馬蒂·紐邁耶認為:社交媒體興盛之前的企業只需找到市場空缺,用自己的產品來填補,然后定下價格,通過廣告和分銷狂轟濫炸即可,顧客唯一的選擇就是買或者不買;社交媒體興起的今天,顧客不再是只購買某個品牌的產品,而是加入進來成為這個品牌的一部分。

在以前,顧客被當成了被圈養的牛羊,企業通過客戶細分,鎖定目標客戶,占領市場份額。仿佛他們唯一的任務就是在草原上吃草,直到能夠被分類對待轉化為現金為止。現在,情況則完全不同。首先,衡量市場的基本單位不是客戶細分,而是用戶所形成的社群。同時,僅僅知道目標客戶是誰遠遠不夠,品牌需要幫助他們成為他們想要成為的人。

這個概念,類似曾鳴提出的“賦能”。

品牌構建的核心問題已經變成了——如何為那些推動你成功的客戶賦能。馬蒂·紐邁耶寫了《品牌翻轉》來解釋“品牌賦能”的新玩法。我讀了之后,感覺“品牌賦能”點出了近年來大熱的社會化營銷、互動營銷、參與感、流量轉化等時髦術語的精髓,也點出來“以用戶為中心”的精髓。同時,品牌賦能的結果,也正是凱勒所追求的“品牌共鳴”和阿克所追求的“品牌忠誠度”。

回到阿克和凱勒兩位大師的模型,我漸漸看出了一些竅門。分四層來說:

1、兩個模型的第一階段,其實已經包含了當時火熱的CIS品牌識別系統。這一派的人認為品牌就是給企業導入一套MI、BI、VI系統,也就是兩位大師所說的品牌專有權、品牌知名度和品牌顯著度。

2、第二階段,包括了定位理論。阿克認為定位就是用來引導顧客對品牌產生差異化的聯想,凱勒也為這一步提出了自己的定位模型。

3、第三階段,涵蓋了用戶體驗的思維。良好的體驗,才能有阿克的品質感知度,才能有凱勒的良好的響應互動。

4、第四階段,凱勒的“品牌共鳴”和阿克的“品牌忠誠度”,核心都指向馬蒂·紐邁耶的為用戶“賦能”。

除“賦能”外,我們看看道格拉斯·霍爾特怎么說。

道格拉斯·霍爾特是牛津大學營銷學教授,他從另一個宏大的角度來看待品牌模型的第四階段。他認為,所有品牌營銷的最高形態,是一種文化戰略。

道格拉斯·霍爾特寫了一本《文化戰略》。書中提到,世面上大多數營銷理念,都飽含太多功利主義,結果讓品牌在創新——被超越——再創新——再被超越的循環中苦苦掙扎,這些品牌忽略了社會和歷史變遷產生的意識形態機遇。

比如定位理論,作者認為它忽視了社會和文化變遷。世界不是靜止不動的,人的思想也會想水一樣流動,如果一味強調產品特性與認知關聯,就會想刻舟求劍一樣,活在自己的世界中,追求到的只是貌似一切都在掌握中的假象。

又比如藍海戰略,作者認為真正的藍海,不可能來自于新功能,而是來自于新的意識形態。

那么什么才是可取的呢?人們的意識形態。相對于認知,意識形態更加穩定、更為持續。要做好營銷,正確的動作是把握住社會斷裂所引發的文化變革。品牌抓住了這個機遇,從原材料,也就是亞文化、媒體神話和品牌資產中找到自己的文化密碼,創建自己的神話,這便是文化創新。將這種尚處于生發期的文化意識形態注入產品,讓產品具有了意識形態所反映的調性,通過這種調性去刺激消費者,讓消費者為這種意識形態產生共鳴,并激動到愿意通過花錢購買這種產品和服務,去表達自己內在的情緒和意識形態。

我們拿可樂大戰的案例來分析。

百事可樂無疑擁有更精準的定位。它只瞄準一個目標市場——每一代年輕人,通過每一代年輕人都癡迷的音樂巨星,百事可樂始終保持與充滿活力的年輕人市場同步前進。這一策略在1984年邁克爾·杰克遜唱出“百事,新一代的選擇”的時刻達到巔峰。

然而,可樂行業的老大始終是——可口可樂。為什么會這樣?因為可口可樂代表了美國文化,成為國家意識形態的象征。可口可樂從打造圣誕老人、供應二戰前線、宣傳二戰英雄,再到“給世界來瓶可口可樂”,可口可樂已經成為美國文化象征。所以,那怕1985年推出了口味更佳的新可口,但人們強烈反對,依然只要“口味欠佳”的經典可口可樂。這一超然地位,讓可口可樂在大多數的時間里,始終壓住百事可樂一頭。

又如我們的華為、李寧等品牌,在今天他們被普遍視為中國崛起的文化象征,激發我們民族復興的意識形態,從而在市場上占據領先地位。具體到我身邊的很多企業高層,他們在換手機時只有一條原則——非華為旗艦不買。

總結一下,道格拉斯·霍爾特認為,一個偉大的品牌里必有深植的文化密碼,蘊含著價值觀與意識形態。品牌營銷的最高形態,是一種文化戰略。

每次讀道格拉斯·霍爾特的著作,都讓我為自己陷在各種營銷理論小圈子而汗顏,產生一種從歷史、文化、社會的更大視角看品牌營銷的興奮感。

五、百花齊放的品牌方法論

品牌學廣受關注以來,各大專門機構與廣告公司也紛紛提出自己的品牌方法論。

在品牌定性測量方面,出現一批新的觀測方法。比如薩爾特曼提出隱喻誘引技術,用來獲取消費者對品牌的真實想法。除此之外,還有階梯分析法、內隱聯系測試等品牌調研技術。

在品牌量化評估方面,最著名的是英特品牌集團、楊羅必凱這兩家公司提出的模型,他們的模型都能對品牌的整個生命周期的價值進行評估。

英特品牌集團以嚴謹的技術建立起評估模型,在國際上具有很大的權威性。《金融世界》雜志采用其方法,從1992年起對世界著名品牌進行每年一次的跟蹤評估,并發布榜單,受到全球營銷人士的關注。

英特品牌模型比較深奧,大家常用的還是楊羅必凱廣告公司的BAV品牌資產評估模型。朗濤設計公司的艾倫·亞當森寫了一本《品牌簡單之道》,專門講述BAV品牌資產評估模型。

奧美廣告公司,在奧格威最初提出品牌形象論之后,意識到全面品牌管理的重要性,發展出了“360度品牌管家”,后來又演變成奧美Fusion。

日本電通廣告以阿克的理論模型為基礎,開發了其著名的電通蜂窩模型,適用于實務工作中經常遇到的品牌定義問題。

以上四家是影響較大的品牌方法論,但其他廣告公司也各自擁有自己的方法論。比如,智威湯遜于1996年提出“全方位品牌傳播”,簡稱為TTB;盛世長城提出“至愛品牌”;麥肯提出“品牌印記”;FCB提出“品牌方格”;WPP集合多家子公司之力提出“品牌動力模型”······品牌方法論百花齊放!

國內大多數廣告公司所提出的新觀點,基本上也主要是針對品牌來說的,比如超級符號、沖突等。我認為從本質來說:定位最注重差異化,超級符號最注重熟悉感,沖突最注重戲劇性。

不過,這些其實都是從不同角度來看待同一個問題。

比如“怕上火,喝王老吉”這個案例,這原本是定位一派在中國的標桿案例。

定位認為王老吉開創并主導了罐裝涼茶新品類。

但如果用“超級符號”來解釋也能解釋通:王老吉的成功,在于它找到了“上火”這個母體,并將其符號化成大家熟悉的形象。

從“沖突”角度仍然解釋的通:王老吉的成功,在于它解決了消費者想吃香喝辣但又擔心上火的沖突。

定位、超級符號、沖突是目前國內最熱門的三大品牌方法論,以后寫到國內篇時,再專題介紹。

王直上最近也對品牌理論提出了新的問題。

今天的品牌咨詢一般給客戶提供“三大件”:一個品牌定位口號、一套視覺識別系統、一個品牌推廣戰役。

咨詢公司一般擅長提供一句品牌定位口號(為了解決一句口號值百萬千萬的問題,業界一般會有三類模型來推導出這句口號以增加價值感),設計公司擅長提供一套視覺識別系統(同樣設計師會使用尺規作圖、動態效果、樣機等多種方式增加價值感),廣告公司擅長運作品牌推廣戰役。

這看起來十分完美!

可是你看:很多奢侈品卻并沒有一個品牌定位口號,但它們成功了。

另有一些做的非常大的品牌,從未打過任何媒體廣告,但它們也成功了。

這說明,大家習以為常的品牌“三大件”及其基礎理論仍然還有較大的空白等你來填充!

這個基礎的東西值得大書特書!

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(7條)