一篇在知乎被狂贊的文章為何會在今日頭條被罵得要死?

來源:三節課(微信號:sanjieke)

作者:Luke

數英網已取得授權,如需轉載請聯系原出處

本文作者為三節課(sanjieke.com)發起人 Luke,作者有十年以上產品經驗,原百度搜索產品架構師,資深產品經理,《產品的視角:從熱鬧到門道》一書作者。

如果你有一篇文章,在知乎上被贊的很猛,而在今日頭條上被罵的很慘是種什么體驗?

如果你有一篇文章,在知乎上被贊超過1700,但在今日頭條的閱讀不過1500是什么體驗?

如果你有過這樣的經歷,你會發現同樣一篇文章的用戶反饋在知乎、36kr和今日頭條雖然不同,但是完全有規律可循。從另一個角度來說,每個產品都有自己的個性與氣質,它們可能是這樣的:

知乎鼓勵體:好文!深度好文!贊!

36kr哀怨體:什么破文章,也敢上來,小編你是不是被收買了?你說的都對?!你咋不上天呢?

今日頭條的狂嘯體:你是不是有病?有病就要去治療!小米得罪你了嗎,SB!百度干什么都是SB!

不相信?我們拿同一篇文章給你解剖一下。

今年四月份,我們在公號推送了一遍題為《BAT之痛:李彥宏的焦慮與百度的困局》的文章。按照慣例,這樣的深度文章是要多平臺同步,爭取使外部傳播的渠道最大化。我們選擇的平臺有知乎、36Kr、今日頭條等內容社區,這些社區毫無例外都有評論功能,能夠讓我們更加直觀地觀察到用戶反饋:

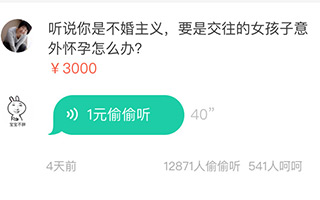

大家可以想一想這是什么平臺。如果經常泡的話,很容易就能分辨出來。

沒錯,這是知乎!

上圖是36Kr的評論,從評論中我們可以感受到一種“我趙天日并不服!”的氣勢,并且也會夾帶著“說的都挺對,然并卵,小編收錢!”等觀點。

這就是頭條的咆哮風格,你甚至可以懷疑,這些留言的人基本是不看內容的,看完標題就開始作出自己的評論!事實上他們也是不看內容,只看標題的。他們不是為了了解別人觀點,而是發泄自己的情緒。

由此我想到一個問題:為什么同樣的標題、同樣的內容組成的同一篇文章放在三個平臺上,用戶的反饋截然不同呢?甚至只看留言的話,完全想象不到是同一篇文章。

那么這背后產品的問題還是用戶的問題?或者可以更深入地去思考,這個現象的產生是產品選擇了用戶還是用戶在選擇產品?

一.用戶選擇產品還是產品選擇用戶?

一般情況下,大家似乎會覺得,每天都有很多用戶去應用商店下載各種產品,應該是用戶在選擇產品。但事實上,下載只是開始,真正讓用戶和產品形成長期關系的是“留存”。留存,比下載更能確定產品和用戶之間的關系。

那留存是什么導致的呢?是產品本身。所以,從這個邏輯來看,是產品在選擇自己的用戶。產品通過自己的服務、定位和氣質,選擇了一群用戶,并且為他們服務,討好他們。

打個比方可以說,產品更像是童話中的魔鏡,用戶也好比其中的王后。用戶從產品中照見自己得到的反饋好比魔鏡告訴王后說,她是天底下最好看的女人。可以預知的是,如果有一天魔鏡對王后說,她不是天底下最好看的女人,那王后一定拋棄這面鏡子。

說到這里,我需要簡單界定一下,一般情況下,只有社交類產品、內容社區、媒體具有這樣的選擇用戶的能力。而工具類、服務類、電商類,更多的是基于場景和需求而被用戶選擇的。我們說,用用戶、場景、需求定義一款產品,社交類產品和社區類產品的核心,是用戶。

回到我在開頭提出的問題,為什么三個內容平臺的用戶表現差異這么大呢?

二.媒體類平臺與內容社區的不一樣的邏輯

為了更好地解釋這個事情,我們需要將上面提到的三個媒體做個區分:知乎、36Kr和今日頭條看起來都是我們推送文章的內容產品,但其實細看還是有很多差別的。從內容上來分類,知乎是典型的內容社區,36Kr和今日頭條是媒體平臺。

簡單來說,媒體平臺和內容社區的產品會暗合這樣的邏輯:

媒體類產品內容來自PGC(專家生產內容),關注的是閱讀量和傳播量。比如今日頭條這樣的產品,核心的價值是精準推送和效率優先。 內容社區是UGC(用戶生產內容),關注的則是認可度和個人影響力的提升。比如知乎這樣的產品,需要的是通過產品表達出來的氣質,吸引同樣的用戶。

從這個邏輯來看,做媒體的就是讓人討論,不討論還做什么媒體呢?做內容社區的就得氣味相投,大家一起捧臭腳。如果寫了一夜的文章,結果上來被劈頭蓋臉一頓罵,誰還愿意繼續寫呢?

從給用戶推薦內容的機制來看,今日頭條和知乎基本上是一樣的:

不同的是其中的圓圈代表的東西不一樣,今日頭條是標簽,知乎是人。今日頭條的文章,根據用戶的興趣標簽和文章的關鍵詞、標題進行匹配,然后推送給用戶,這其中內容的質量與指向反而并不會被用戶所重視。

所以,今日頭條的用戶基本上看完標題就開始發作 。而知乎則不同,知乎是通過關注關系鏈進行推送,關系鏈的建立是基于用戶對相關內容根據質量與興趣進行篩選之后的結果。因此,知乎的用戶接收到內容推送后,一般都會認真看完之后進行評論。

到這里我們就能基本理解,為什么同一篇文章在不同的平臺上會有截然不同的反饋了。

但,這個問題并不會到此為止,接下來我會談談產品是怎么選擇用戶的。

三.產品選擇用戶的方法與邏輯

事實上,好多產品都會通過各種方式(比如產品設計、運營、內容陳列等)對用戶進行篩選,以期找到與自己目標真正契合的用戶,來塑造產品的特質。下面給出幾個例子來對此進行說明。

1.bilibili ,通過產品流程刪選用戶。關鍵詞:二次元。

bilibili的注冊(現在是認證)環節引發了很多產品人的激烈討論。如果用戶想注冊(認證)B站,必須得先回答長達100多個問題,而且需要回答對大部分,才能被認可為一個合格的“二次元”,注冊成功。

B站通過二次元問題提升了注冊門檻,確保了B站早期中非常純正的二次元文化氛圍。

2.知乎, 通過運營選擇用戶。關鍵詞:質感。

知乎當年的注冊采用邀請制。利用邀請制的方法,確保了知乎用戶的質量,給知乎帶來了更多優質會員。同時,早期的高質量用戶也開始形成了早期的知乎產品文化:尊重答案、尊重知識、樂于分享和幫助。

3.36Kr,通過內容陳列選擇用戶。關鍵詞:專業。

6Kr在中國的科技博客算是在內容陳列上走在了前面(雖然國際上很多知名的科技博客,比如techcrunch、medium等都是早已是“閱讀列表”陳列),以精品而不是大量內容取勝。通過對比就可以發現,36Kr這樣的新興內容媒體平臺,和新浪科技、今日頭條等媒體基本上是完全不同的。

大家可以做一個選擇題:

每天只更新20條信息(36Kr)和每天給你500條信息(頭條),你會選擇哪個?

通過推送的頻率也可以很直觀的感受到媒體平臺對內容的重視程度,兩者顯然不同。36Kr的編輯加工和專欄作家的精致寫作更有可能讓用戶讀完,像進入一個精品店,每件衣服都要看看。而今日頭條則是一個新聞超市,里面的內容實在太多了,用戶只能看下標題,而沒時間細看內容。

這和當年新浪的新聞超市模式猶為相似。但兩者不同的是,今日頭條把第三方的內容源也引入進來,比如“頭條號”,而且給用戶推薦的精準性比新浪高了很多。雖然都是PGC的生產方式,但事實上運作的模式是不一樣的,36Kr是專業編輯,今日頭條是平臺,希望用機器的方式推動PGC的分發,所以導致用戶在這個產品的完全反饋不一樣。

4.今日頭條,通過的個性化推薦選擇用戶。關鍵詞:效率。

按照我的觀察,今日頭條有多次推送過程。首次推送的核心是標簽,其余推送的核心是用戶反饋情況。首次推送讓技術能力與用戶標簽和內容關鍵詞進行了映射匹配,有助于使用戶喜歡的內容很快地被推薦給其他用戶。第二次、三次等推送則是根據首次或上次推送的用戶反饋情況,這樣的反饋有助于更精確地將這個內容推送給類似標簽的用戶。

舉個例子來說,小A喜歡看科技、互聯網、硬件標簽的文章,第一次推送的時候,機器給小A推了一篇題為“微軟260多億美金并購linkedin究竟是不是瘋了”的文章,小A打開了這篇文章。于是,機器會覺得這個文章小A比較喜歡,所以就推送給了標簽也是“科技、互聯網、硬件”的小B、小C、小D,發現如果他們也點開看了文章的話,就繼續推送。

這就是今日頭條的工作邏輯。如果大家有興趣詳細了解的話,可以在文章結尾留言,我改日專門寫一個數據驅動內容分發的文章,詳解一下興趣引擎的工作原理。

不過今日頭條的興趣引擎完全根據標題和文章關鍵詞熱度來確定推送,好標題(選題)一日千里,差標題但優質的內容就無人問津。今日頭條的效率就像毒藥,讓人們不斷地去優化標題和選題,而忽略了內容本身的質感。

說到這里,我認為微信訂閱號很有必要該反思一下了。按照內容生產,訂閱號既有PGC也有UGC,它的初衷是做社交化推送內容,限定推送的數量,提升質量。但隨著訂閱號增加,質量參差不齊,閱讀率持續下降,所以出來個尷尬的“置頂”功能。

不過,這樣做既沒有帶來效率,也不一定帶來質量。隨著用戶焦點的迷失,運營公眾號的人已經很難獲得粉絲快速增長,用戶也覺得內容太多,用戶的產品體驗也會受到影響。這就是我曾經說過的,內容對于用來說,已經溢出了。

當內容對于用戶來說溢出的話,就需要做內容生產者的分成和分級運營,只有原創標簽還不夠!留給訂閱號的時間不多了!“付費訂閱號”這件事,得趕緊做了!

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(5條)