1980-2019,追星文化四十年

作者:玖姑,來源: 看理想

這個世界上,永遠有20歲的年輕人,和他們的偶像。

在心理學中,有一個能夠解釋追星的原理,叫作“投射效應”——是指崇拜者將自我的某種夢想、欲望和缺憾投射到偶像身上的傾向。

偶像其實是面鏡子,折射出某一時代青年群體的心理訴求。從這個角度來講,偶像的歷史,也是一部社會史。

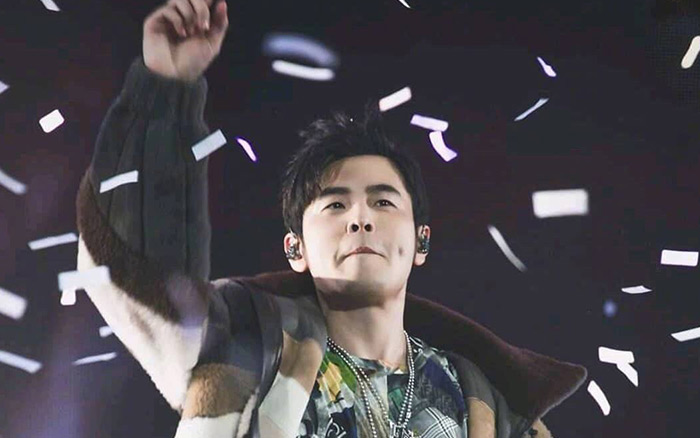

因此,我們在此盤點出上世紀80年代至今的“偶像崇拜史”,看看當紅偶像迭代的背后反映了怎樣的時代變遷,也希望因#周杰倫超話#掐架的80、90和00后們,都能從中找到某種共鳴,或者找到一點相互理解的基礎。

1、1980 廣播時代

叛逆和反動

曾經被稱為“靡靡之音”的鄧麗君,卻是80年代青年叛逆的象征。因為彼時,除了樣板戲和紅歌,軟綿綿的情歌都具有“腐蝕性的作用”。

在1982年由《人民音樂》出版的著名書籍中,曾有過這樣的描述:

“糖衣裹著的毒藥,就是讓人們在甜蜜的愉快中吸收它的毒性;此類庸俗歌曲對我國某些青年男女,實是色情引誘之聲,精神麻痹之劑”。

不料,有出國和出差機會的年輕人,從日本和港臺偷帶回此類“色誘之聲”的磁帶和CD,在家偷偷翻錄,一傳十,十傳百。

在80年代的地下,鄧麗君《何日君再來》、羅大佑《之乎者也》這類大金曲,就在當時文藝青年們的口耳相傳中流行開來。

在沒有互聯網的年代,并沒有大數據可以記錄這個過程,一個歌手的流行程度,只能根據傳唱度來體現。

在那個含蓄的年代,年輕人躁動的荷爾蒙無處排解, “烏溜溜的黑眼珠和你的笑臉”,“只有月亮能代表我的心”,原來歌還可以這么唱。甜蜜的旋律,溫柔的唱腔,歌詞讓人想入非非面紅耳赤,迷上鄧麗君,像戀愛一樣無法控制。

這股地下的民間風潮在1987年首次得到了官方的認可:來自臺灣地區的中美混血歌手費翔在回大陸探親時主動聯系了電視臺,作為臺灣歌手代表登上了當年的春晚表演來宣傳兩岸聯誼。

雖然具有政治色彩,費翔卻因為俊美的形象和帥氣的舞蹈動作,像“熊熊火焰”溫暖了億萬女性的心窩,被視為“白馬王子”和“夢中情人”。

這是歌手形象第一次被公開賦予了性魅力。

情感一旦開始表達就不會再停止。

1986年,在工人體育館國際和平年百名歌星演唱會上,當報幕員說出:“請聽崔健演唱,一無所有”時,觀眾沒有料到,接下來上臺的這個穿著長衫,褲腳不一樣長的小伙子會用相對不那么好聽的真聲嘶吼出“我曾經問個不休,你何時跟我走”。

音樂還可以這么直接地表達激烈復雜的情緒。“我要”“我恨”“我想說”,在集體意識中浸泡了良久的國人,自我意識第一次覺醒。

唱歌的人,也不再優雅和整齊,他們的服裝和歌詞一樣彰顯個性,這是一個用追星來彰顯自我的年代。

2、1990 電視時代

追星族和明星

就在崔健吼出“中國搖滾第一嗓”的同時,香港也有自己的搖滾樂隊——Beyond。

雖然身為當時“亞洲四小龍”的香港人,同樣面對生活的迷茫,他們唱的是“一生經過彷徨的掙扎,自信可改變未來”。

比起大陸搖滾明星的拒絕融入主流的草根氣質,他們的包裝方式更像是同時代的流行歌手。

90年代香港電影浪潮席卷亞洲,與2000年后的韓流有一拼。

在韓劇《請回答1988》里,十八歲的德善和朋友們一起追張國榮,用“王祖賢”“張曼玉”互起昵稱,這種中二的回憶也和20年后追捧韓流的青少年異曲同工。

當時的香港是全亞洲最大的造星工廠,譚詠麟、張國榮、梅艷芳,都在亞視、TVB等傳媒機構的藝人選拔和培訓班中培養了多種藝能,使得他們影視歌三棲。即便是大陸地區的歌手,如王菲,也需要專門飛到香港拜師學藝獲得曝光,成為國際巨星。

小商販們也嗅到了市場的商機,開始開發周邊產品,比如海報、貼畫、掛歷,就連臉盆上都會印上畫像。追星族們買來精美的筆記本,里面整整齊齊抄著歌詞,做剪貼畫,剪下偶像的媒體報道。

1992年的春晚,30歲的的蔡明登上春晚演繹了一個叛逆的追星少女,四大天王的海報貼滿墻頭,說話都直接引用歌詞。小品中的父親和奶奶滿頭問號:“這都是哪來的人,怎么就被你當神仙似的供起來了”。

曾經被春晚官方吐槽的追星族們,如今都已成了80后的父母,面對自己的孩子咬字不清地模仿著周杰倫,是否也能體諒當年長輩們的心境?

追星少女在現實中有一個叫楊麗娟的女孩,她來自蘭州,也像小品里的劇情一樣對劉德華著迷而荒廢了學業,每天做夢要嫁給劉德華。

在2017年,楊麗娟終于實現了她十幾年的愿望,如愿見到了偶像華仔,卻沒有后續發展,而她的父親也因對劉德華積怨太深而選擇自殺,令人唏噓。

3、2000 榜單時代

歌迷和偶像

在97之后,回歸的香港逐漸褪去了光環,一個更加去中心化的亞洲偶像經濟興起,新加坡、馬來西亞、臺灣、大陸都開始出現本土的年輕偶像。

在“天王天后”依然活躍的市場中,唱片公司對這些新人采取了更加精準的定位,以貼近年輕人的需求。“少男殺手”“女朋友”“情歌天后”,即便是像周杰倫這樣“橫貫曲風的全能天才”,也只能算是小天王。

雖然國民度比起上一個時代略輸,但是音樂工業全面開放,使得這一代偶像首次真正把自己的知名度成功變現。

大量的廣告主開始尋找當紅偶像做青春代言人,并在電視媒體大量投放廣告,進一步促進了這些年輕偶像的全民化。

這些歌曲和臺灣的偶像劇生態形成了互補的優勢,創造出了無數經典主題曲和mv,也批量地孵化了千禧年以后的華語金曲庫,現在去 KTV,唱的還是那些歌。

即便身為父母的60后依然聽不清周杰倫含混不清的咬字,也會在多番廣告洗腦后唱幾句“在我地盤這兒,你就得聽我der”。

這個時代的粉絲有了更多與偶像互動的玩法,支持打榜、買正版專輯、買代言產品、參加歌友會成為標配。偶像們也開始和粉絲打成一片,經紀人和民間自發的粉絲站合作,組織全國巡回演唱會和粉絲見面會。

同時期的優秀歌手太多,究竟“誰是下一代天王”也成了媒體樂此不疲的話題。各家歌迷開始抱團,在各大排行版頒獎典禮上為自己的偶像舉燈牌喊口號,暗中較量人氣,粉絲文化初見端倪。

明星之間卻是其樂融融,甚至不同經紀公司的藝人還會還經常相互客串演唱會和幫忙作詞作曲,和現在同一個組合還會有內部競爭和“唯粉”有很大不同。

4、2005 選秀時代

粉絲和新星

2005年,當周杰倫、林俊杰、陶喆、王力宏、SHE在同一個金曲榜單廝殺時,網絡悄然興起一股神秘力量。

學生群體的mp3里裝入了一些不知名歌手的作品。他們的唱腔和旋律有模仿周杰倫的跡象,但是并沒有明顯的差距,甚至難辨真假。

“我這有首周杰倫的歌,我保證你沒聽過”,經常有人這樣炫耀自己新買到的專輯,后來發現封面上碩大的“周杰倫”三個字后面接著一行小字—— “的接班人”。

互聯網時代,每個人都有權利上傳自己的作品并收獲粉絲,不用依靠唱片公司運作。這些素人歌手雖然制作水平稍顯業余,但是創作的旋律朗朗上口,易于網絡傳播。

曾經的QQ三巨頭——徐良、許嵩、汪蘇瀧,沒有被官方認可,但是在華語樂壇青黃不接的時代,其影響力超過了打歌的唱片新人,人氣也不亞于一線歌手。

電視媒體也經歷了類似的轉型,專業歌手選拔比賽的收視率低迷,湖南衛視首先引入選秀模式,讓素人歌手直接上電視,觀眾投票來決定誰是下一個樂壇新星。

2005,也被稱為中國的“選秀元年”。

“超級女聲”全國收視第一,短短的三個月內媒體報道、上雜志封面、粉絲應援都達到了國內一線藝人的標準。

選秀出來的歌手并不一定比同期其他發片歌手更專業,卻在節目里體現了能力之外的人格魅力,在正式出道前就收獲了一群高黏度粉絲。

在全民短信投票的時代,這些粉絲在街上“地推”拉路人投票的事跡上了各地新聞,很多人甚至是先聽說了粉絲團才知道他們的偶像是誰。

比起之前的天王天后,這個時代的偶像大多是素人出身,讓粉絲更有代入感——“我和偶像一起成長”,歌手之后發展越好,就越證明我當初眼光好。

5、2010 養團時代

飯圈和愛豆

2005年后幾乎所有的選秀節目的收視率都在下滑,再也沒有誕生之前像李宇春、張靚穎這樣現象級的平民偶像個體。同期韓國男團的全球性的流行,讓粉絲開始注重偶像的專業性。

中國的選秀也引入了日韓的練習生制度。在淘汰之前,對于選手進行更加長期的能力培養來開發潛力。不再強調個人排名,只要能夠進入出道位都能獲得相差不多的專業包裝和市場推廣。

最極致的例子當屬從日本引進模式的本土組合SNH48,成員上百人,即便不是每個人都有機會競爭到C位,但是找對定位也能收獲一波死忠粉絲,通過握手會小劇場等服務實現業務變現。

然而這些舶來模式的嘗試效果并沒有帶來更高的偶像水準。

第一個現象級成團綜藝《偶像練習生》的最終實力C位——蔡徐坤,讓人們紛紛懷念曾經鄙視的鹿晗、吳亦凡,因為那代表著韓國的練習生水準。

騰訊專門購買韓國原版節目制作的《創造101》,也莫名混入了一個“劃水錦鯉”楊超越,搶走了所有勤奮的實力選手的風頭。

在練習生模式的本土效果越發詭譎的同時,本土“養成系”的影響力卻日益增強。

曾經只在飯圈中出名的TFBoys從青澀的13歲就出道,因為幾次大規模的粉絲行動終于成為國民級偶像。當年的人們也許還分不清楚三小只,但也會對他們的粉絲影響力印象深刻。

由于粉絲六年的長期支持和頂級資源培養,小偶像的能力也飛速精進。滿18歲成人時,從藝經驗和人氣已經遠遠超過同齡人,比起選秀速成的偶像團體基礎更加扎實。

然而粉絲能量過大也會反過來制約經紀公司,彈劾經紀人,監督藝人通告,像家長一樣勸誡偶像行為舉止。

如果偶像做出了任何不符合人設期待的行為,爭議都能引發一波微博熱搜。

如果說80年代的粉絲在偶像身上投射青春期的性幻想一樣,這個年代的粉絲把目光投注在未成年是為了什么?

掌控感——我來定義什么是是對愛豆最好的和最對的,甚至我來把你養成為我想要的樣子。

當追星不再是一種單向行為,而是一種雙向互通的情況之下,這些粉絲更需要從這些關注對象身上獲得一種心理寄托和心理滿足。

曾經的專有名詞 “粉絲”逐漸被“飯圈”代替,非常形象地體現了各家“圈地為王”的狀況。

飯圈內部整齊劃一運營數據,圈外人卻只能看著熱搜榜的名字一頭霧水,“這個人是怎么紅的?”

網絡時代的“飯圈”與“愛豆”早已打破框制于傳統商業規則之下的追星方式,兩者之間的距離加速縮短,飯圈的介入感越來越強。與其說是“追星”,不如說是“造星”,不僅催生了另一套偶像商業游戲規則,也成就了一場“造物主”般的心理消費。

無論如何,回顧這近四十年的國內追星文化,多少能從中窺探出一部社會文化以及社會心理的變遷史。

如果你愿意拋棄成見,你可能會看見其中透露的某種社會內核,以了解那個時代的個體精神狀態。

沒有人能永遠站在舞臺聚光燈下,但是喧囂落幕并不一定要歸為虛無。

這些偶像和關于他們的記憶,隨著時間沉淀,等待著再次被喚醒,安慰每個人心中那個年輕的自己。

經授權轉載至數英,轉載請聯系原作者

“看理想,用文學與藝術,關懷時代的心智生活與公共價值。”

作者公眾號:看理想(ID:ikanlixiang)

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(3條)