海爾兄弟賣“褲衩風扇”!為何品牌都愛玩“梗營銷”?

說到夏天,你會想到什么?

是抱著西瓜吹空調,還是褲衩冰啤擼串。

一提到褲衩,就不能不說海爾兄弟。最近海爾又皮了,居然不好好賣空調,轉身做起“褲衩小風扇”。

借助大暑的節氣,打出了“褲衩小風扇”的產品概念, 討巧地貼上屬于海爾褲衩的標簽。

讓“穿褲衩,吹小風扇”場景成為消暑新方式,由此解鎖大眾夏日的新過法。

一、以場景化玩轉“褲衩”,

打造褲衩小風扇

一向不正經的海爾兄弟,為了給這次“褲衩小風扇”進行首發營銷,還發起第一屆金褲衩杯微商文案大賽。以#幫褲衩兄弟賣褲衩小風扇#為話題,邀請網友為這個褲衩小風扇寫帶貨文案。

賽事一出,海爾的官微就炸出了一批具有濃厚的微商氣息的文案。

有意思的是,網友紛紛秀出段子手技能,還拿海爾兄弟的褲衩說事,把有關海爾兄弟“褲衩”的梗融進段子里。

以下這些帶貨文案,就是海爾兄弟官微親自翻牌的。每一句文案,都自帶“褲衩”的形狀,看完不止清涼一點點。只能說,這屆網友腦洞真大!

“一條褲衩價,一個清涼夏”、“你在外面瘋,海爾兄弟給你風”。你的腦海里是否也會浮現“夏天穿褲衩、抱西瓜吹風扇”場景?

一條褲衩小風扇牽出一批“褲衩”帶貨文案。粉絲主動為“褲衩小風扇”打call。再次印證了海爾兄弟玩梗的成功,圍繞“褲衩”的品牌梗,實現產品命名場景化、產品包裝場景化。

首先大家都知道,海爾兩兄弟形象,最標志性的是一藍一黃兩條褲衩。

而這款產品來看, 將其接地氣命名為“褲衩小風扇”,小風扇的扇葉色系,同樣延續了海爾兄弟褲衩形象的顏色。

海爾基于消費者夏天解暑清涼的消費訴求,以喜聞樂見的方式,將小風扇命名場景化和包裝場景化,表現相應的夏天消費場景。

當消費者看到或聽到產品名稱時,便在腦海里產生“褲衩”場景化的概念,莫名的喜感和親切感油然而生。使消費者產生共鳴和消費欲望,這本身就讓產品成功了一半。

二、被玩壞的“褲衩梗”,

海爾兄弟“褲衩”很忙!

海爾兄弟一向很喜歡拿自己的“褲衩”話題做營銷。

比如說產品孵化,今年4月結合愚人節話題,不務正業推出“胖次褲衩”。黑科技褲衩擁有與海爾兄弟同款黃藍色,還自帶“自動拍屁屁”功能?“炫褲登場”文案也頗有玩味感!

網友的留言同樣精彩,“你們把海爾兄弟的內褲都賣了”、“非要把褲衩做成我買不起的樣子”!一個不小心,“褲衩”文案又被玩壞了。

又如日常互動,剛過去的大暑,海爾兄弟就放出一張大暑借勢海報,表達“大暑到,吹空調,穿褲衩,吃雪糕”。

還有此前視覺中國被點名事件后,海爾兄弟借勢傳播,曬出帶有視覺中國水印的“海爾兄弟”logo。因“褲衩”剛好被水印遮擋,當時就引發熱議——一不小心褲衩都成別人家的了。

這波“品牌梗”的借勢,我打滿分!

海爾兄弟的褲衩梗,并不是第一次被網友調侃。

很早之前,海爾兄弟的“褲衩”就像可口可樂的保密配方一樣,神秘得叫人充滿好奇。

“你注意過海爾兄弟的內褲嗎?”、“為什么冬天海爾兄弟只穿褲衩還不冷......”只要你一搜“海爾兄弟”關鍵詞,就會呈現不少關于“褲衩”的段子。

你發現了沒,“褲衩很忙”形成現象級傳播背后,映射出一個真相:那就是在不斷被討論、散播的過程中,“褲衩”已經成為海爾兄弟品牌一個專屬梗,一個“笑點”,代表著海爾兄弟的娛樂化基因。

三、無梗不營銷,品牌樂于“造梗”久矣

會玩的品牌,誰還沒有幾個梗?

不管是知名的個人品牌還是企業品牌,都有一個被用戶樂于調侃的“梗”。

比方說手機領域,有蘋果的“腎梗”、三星的“爆炸梗”,華為手機的“影業梗”......

再看互聯網江湖,最值得一說就是巨頭們的外號,從騰訊的“鵝廠”、阿里的“貓廠”、京東的“狗廠”到網易的“豬廠”,這些相信大家都很熟悉。

當然,從古至今的名人、偶像明星也避免不了躺槍。

生于亂世“毀于”段子的杜甫,就被賦予了“杜甫很忙梗”,還有我們熟知的蒙娜麗莎, 最令人津津樂道的是她那一抹似有似無的微笑。

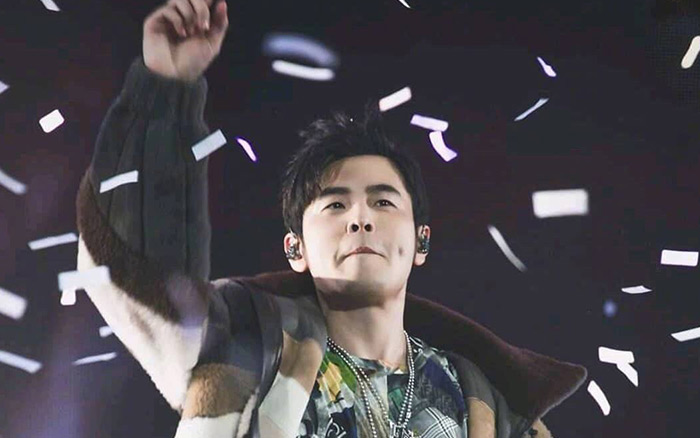

娛樂圈也有很多過不去的梗。最近很火的周董,就有個戒不掉奶茶的“奶茶梗”;張學友因為每次開演唱會被“立功”,最后喜提的“逃犯克星梗”。此外,蕭敬騰“雨神梗”、梁靜茹“勇氣梗”經常被熱議。

因此品牌的梗,可以是一個昵稱、一種人設,一個惡搞段子,還可以是個有趣故事。

既可以是正面體質,也可以是負面體質。但無論是褒是貶,可以肯定的是有流量的梗,足以為品牌創造可觀的聲量。

阿爾·里斯和杰克·特勞特在《定位》中提過:你的品牌就是你跟顧客的關系。

品牌梗就像一個無形的掛鉤,承載接地氣的品牌文化,具有可延展性與可復制性的特點,為冰冷的品牌建立有血有肉的形象,把硬廣變成與用戶情感化連接。

每當一個品牌出現什么新的動作,吃瓜群眾總會很自然將它的“梗”跟這次的故事建立聯系,讓品牌這個梗在階段時間內又流行起來。

四、為何品牌都喜歡玩“梗營銷”?

在當下這個流量至上時代,還是一個娛樂至上的時代。

人與人之間的交往需要談資,這是避免社交尷尬,以及獲取認同感的重要方式。

信息碎片化和爆炸化,品牌想要高效觸達用戶,讓消費者在眼花繚亂的信息中找到自己,變得日益困難。

這時候如果從品牌名字、品牌故事或者產品功能出發,打造反差萌、戲劇性的信息,有助于更好直擊用戶。由品牌梗衍生的新內容,足以成為觀眾茶余飯后的談資,增強受眾參與的興趣。

就像kindle為產品創造新功能,在淘寶上打出“蓋Kindle,面更香。”slogan,“Kindle官方蓋章泡面蓋子”還登上微博熱搜,網友曬起 Kindle 做泡面蓋子泡泡面,讓kindle從此背上“泡面”梗。

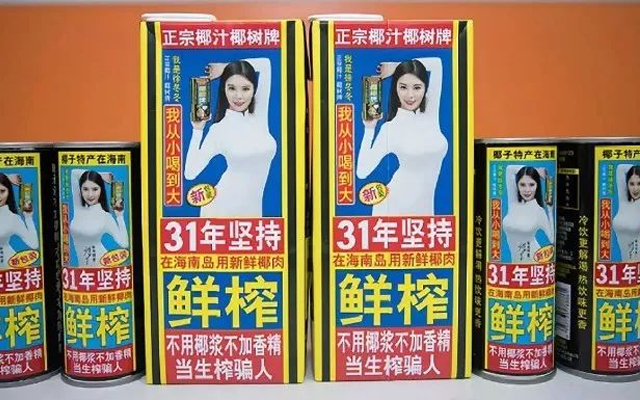

再拿景田和VansChina為例,就是從品牌名字上玩梗。

景田讓景甜正式代言景田水,順應粉絲“景甜和景田走到一起”的娛樂心理。

VansChina抓住網友為王安石取名為 Vans的熱點,發起 #Vans?王安石?尋人啟事# 話題。以#你心中的 Vans 王安石# 邀請藝術創作,激發了網友的創作熱情。

有趣的品牌梗,就是廣泛流通的社交貨幣。

這意味著品牌可以利用社交場景、熱點為“梗”做話題,調動受眾的情緒。長久下去,為用戶不斷創造可談論的社交談資,將用戶UGC內容轉變為品牌資產。

這個過程中賦予品牌社交屬性和人格化魅力,品牌變成了社交貨幣收割機。

營銷大師菲利浦科特勒曾說:“內容是最新的廣告,標簽是最新的標語。”這個“標簽感”運用在這里,可以理解為“品牌梗”。

沒有梗的品牌,很難吸引受眾的注意力;更別說想要上熱搜,以及強化受眾對于品牌的記憶。

品牌梗可以幫助一個品牌在消費者心智中扎根,建立起一個特色的品牌符號,形成粉絲共通的記憶點。

想要玩梗的品牌,可以嘗試在產品包裝、品牌名字、品牌背后的故事等,挖掘匹配的元素來做文章,做好“梗營銷”。

數英用戶原創,轉載請遵守規范

作者公眾號:廣告創意(ID:idea1408)

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(6條)