雷軍也是一個方法論大師。當他決定進入一個新的行業時,他能夠有條不紊地確定戰略、凝聚團隊、定位產品、確定價格和人群,然后發布。

這也是我想要做雷軍的詳談的原因,我想知道他的思考、他的策略、他的方法……

李翔

終于,等到了雷軍個人的深度專訪。

從小米宣布造車到SU7發布,圍繞在雷軍身邊的話題,層出不窮。雷軍被封營銷之神,也被評為整頓市場的商業屠夫。營銷行業、廣告圈內,還以雷軍為參考對象,掀起了一場“創始人要不要做IP”的討論。

諸如此類…當贊譽、審視、批評、暗諷種種態度混合出現,有實操性的方法論被第三方總結提煉。我想,始終缺一個視角。

它,來自雷軍本人,也來自一個不帶偏見、有對話素養的媒體方。視角下可以回答從商業決策、立項統籌,到更后期的營銷、發布會等一系列問題。

7月的最后一天,這場對話終于被李翔、雷軍促成并完成。完整采訪視頻見雷軍B站賬號,另在小宇宙李翔播客節目《高能量》,也能聽到該音頻節目。

雷軍近年唯一深度專訪

完整內容長達3小時有余,文章將在不改變原對話節奏、次序、表意、觀點的基礎上,總結為以下精華省流版。

信息量大,金句密度高,從中能學到頂級的認知和思維方式,總之常看常新~

注:如有任何版權問題或其他內容疑問,請私信聯系數英/筆者。

一、為什么造車

1、澄清誤解。

“因為說了風口的豬,大家老覺得我是個機會主義者。其實不是。

我是個長跑型選手,做什么事情特別專注,一根筋干到底。

后來覺得這樣不行,你還得抬頭看路。”

2、小米造車,由危機驅動。

董事會提出計劃后,雷軍先組織了一場為期3個月的調研。

“調研完以后我嚇了一跳。這個世界變了,手機和汽車會融合,它們(在未來)是一個行業。

反正你不干,干汽車的就會來干手機,就這么簡單。特斯拉要做手機,蔚來已經做了手機。”

所以并非創始人使命驅動,或者市場增長驅動,小米造車是由危機驅動而成。

3、雷軍判斷,贏家通吃。

在聊到商業決策時,他用到了兩個詞:終局思維和贏家通吃。

“我和他們聊時用到了終局思維。

這十四五年里,手機行業都相信贏家通吃,互聯網更是如此。

原理其實挺簡單的,就是邊際成本。

智能化的投入成本特別高,但是一旦成功,它的復制成本很低。

比如做芯片、互聯網軟件、消費電子。

汽車這么復雜的行業,未來可能全球只有5-8家能活下去。

贏家通吃可怕在哪里?如果你活不到最后,還是死路一條。”

雷軍這一判斷,也符合上一條他所說的危機驅動。

二、立項執行

4、前期開了4次高管會,2次董事會,投入100億美金 ,折合等于650億人民幣。

“剛開始的時候不是興奮,有一種我不下地獄誰下地獄的自我成就感。

調研的時候發現,絕大多數項目組只有三四百人,10來億就做了輛車。

行話叫攛車,其實絕大多數項目組就只做個外觀,然后項目集成,

從這個角度講,大部分車廠都像系統集成公司,手機反而是研發公司。

所以我想,小米是有機會的。”

5、雷軍回顧造車之路時,提到了三個關鍵點:核心技術、10倍投入、守正出奇。

“其實(造車)這件事干得早干得晚都不重要,誰能活到最后很重要。

只有搶占了核心技術制高點才能活到最后。

所以我們下決心從最復雜的開始做起。和14年前做手機相比,這次是反著來的。

第二是10倍投入,10倍是個虛數,但是3-4倍是有的。

在最開始(還不太懂行時),秉持貴的就是好的。

第三守正出奇。當時發布會上這句話還引起了爭議。

大家以為小米做車是出奇,但結果發現雷總的守正是“尊重汽車工業規律”。

先把汽車工業這套整明白,再出奇。還是反著做的。

我們愿意在汽車工業當小學生,全部學一遍。

不要一上來就要石破天驚地顛覆。

就像大家對蘋果的期望值很高,蘋果對自己的期望值也很高。

可能一上來就要顛覆,就要把桌子掀了!

可是這個桌子有140年了。(經歷了140年發展的汽車工業。)

那我想,像小米這么年輕的公司,能不能先做一輛好車,先上牌桌。

不要還沒上牌桌,就把人桌子給掀掉了。

所以策略就是,守正出奇,先上牌桌

我認為這3大策略,是我們交付小米su 7作品背后的底層邏輯。”

6、融合團隊,建立共識。

“2022年春節,我想了一個春節,因為這時意識到團隊融合很重要。

你想想,做手機的、做車、做互聯網的,大家坐在一張桌上,連語言都沒法統一。

如果不解決這個融合問題,小米汽車肯定要完蛋。

所以節后上班第一天就開會,把核心問題討論透,不討論清楚不散會。

這場會開了二十幾天。

其中一個很重要的問題是,我們會怎么死。

以及為什么500強做新業務都很容易死。

之前微軟做手機,還買了一個諾基亞,最后輸得一塌糊涂。

英特爾做CPU ,十幾年前強大的不得了,卻怎么做都做不成,就很不可思議。

(腦補他聊到興起時略微高頻的聲調)

我們反復總結,最后總結了3個原因:偶像包袱、慣性思維、認知錯位。

偶像包袱:我們有錢、有人才資源什么都有,

但忘了自己進入的是一個新行業,自己是zero 0。

所以我們反復講,對汽車工業行業要有敬畏之心。

偶像包袱這件事落在業務上,就很容易體現在目標定得過大,

就不認為自己要從0-1 、1-10 10-100。

第二個經常犯的錯誤,就是慣性思維。就比如,不用agency 就好像不會做事了。

第三是認知錯位,對自己在當下階段,理解有偏差。

當時達成共識就是要杜絕這三點,沒有那段時間的共識,這個仗沒法打。

因為你想想,這三年我們招了6000人,十幾個團隊。

車又是一個需要高度協調的行業,一輛車里有無數子單元……”

7、怎么才能扛住百萬網友的質檢、嚴選。

“任何一件事放在網上,都會被拿著放大鏡一萬倍放大。

但是,小米su7可以說是經歷過百萬網友質檢、嚴選的品牌。

關于質量問題,也有4點。

1)質量是設計出來的。

我們是不是找到了全球最優秀的研發團隊,因為他們的能力和經驗決定了(質量)。

2)找最優秀、也是最貴的供應商。

我記得當時有一個行家看完車以后說了一個詞給我的印象很深:全是人民幣的味道。

3)建立完善的管理系統和流程。

4)測試。極其復雜、充分的測試。

正是因為做到了這四點,所以小米su 7的完成度才這么高。”

8、做車之前,雷軍并不是一個特別喜歡車的人。

“其實以前我都沒怎么去過4s店,買車都是司機和助理完成的。

前期花了大量時間補課,去借能借到的所有車,借了170輛。

也會和車主聊,為什么買這輛車,好在哪,不好在哪。

有一段時間每個季度都會買輛新車,挨家體驗學習。

特地考賽車執照,專門學漂移,我也強制汽車部門所有高管去考賽車證。

總之,把所有流程都走了一遍。”

9、有這么多重量級玩家參與的情況下,為什么小米把車做成了。

“其實,我覺得我們的造車實力還是被低估了。

因為初期為了確保成功,很多東西是用傳統車廠方法干的,

還沒用科技企業的模式干,為了確保能上牌桌,打法上會偏穩健。

以后小米就會提速了。

為什么小米能成功,我想原因還是有幾個層面。

1)對造車這件事的復雜度,我們有足夠認知,投入也足夠大。

2)當研究透了人車家生態的重要性,幾乎認為車不得不做,它是個生態閉環。

所以除了危機驅動之外,它也是戰略驅動。

小米是個生態企業。所謂的生態企業就是圍繞核心用戶展開。

最好你的家就是被小米產品包圍,生態式展開,這是我們的重要戰略。

戰略之間能互相帶勁,尤其是底層的技術共享,包括銷售網絡的共享,

這樣會整體強化小米的綜合競爭實力。”

10、如果友商也開始下場做車,小米會如何看待。

“他們可能會通過結盟、和其他車廠合作等各種方式上車。

比如iphone做carplay。我們知道手機和車的融合不可避免。

華為是一種模式,蘋果的carplay又是另一種模式。

但是像小米這樣把底層技術全部打通,那種整合程度很不同。”

三、上市之前

11、這中間有沒有自我懷疑的時刻。

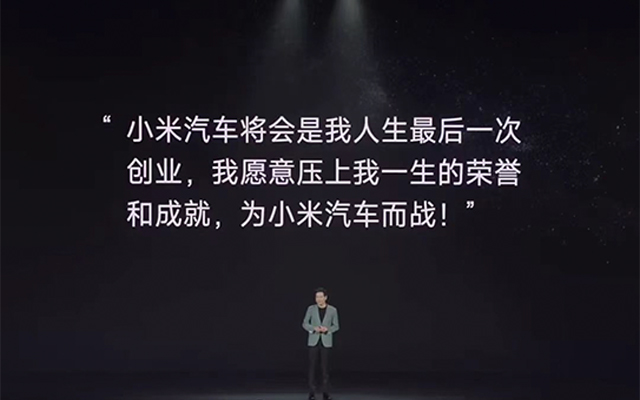

“開弓沒有回頭箭,而且當時我們把話說得很滿,

沒有后退的余地。前面是懸崖也得跳。

所以328發布會上也說, 造車很苦,成功一定很酷。

那是由衷的,必須得自我激勵,否則真的活不下去。

汽車又是工業之王,每個造車的人內心都有無比的驕傲感。

從這方面來看,可能也是靠驕傲感支撐下來的。”

12、莫名被捧殺為營銷之神。

“如果我真是(營銷之神),一定不會讓你看出我的營銷很牛。

作為一個工程師,我傻嗎?天天說自己全身的營銷功夫。

還有些人是故意黑我的,就不點名了,特別壞。(雷軍難得激動得有了大幅度肢體動作。)

其實產品和營銷是一體兩面,都需要對用戶群有足夠的洞察力,

能夠很敏銳地知道,什么能說服消費者。(說到產品時,立刻恢復到冷靜的工程師一面。)

比如我們調研后發現,這幾十年以來汽車工業沒有解決一個問題——夏天防曬。

我們知道這是痛點,極具穿透力,做成后它的效果會超過平常的很多廣告。

所以無論是喬布斯還是馬斯克,他們是先憑借產品封的神。

有了這些后,再憑借市場上的一點點技術手段,就能給你表達得活靈活現。

可能,大家真正接受SU7(而非現在的車的話題性大于車本身 )還需要一點時間。”

13、網友調侃雷軍做手機時穿得像喬布斯,做車時穿得像馬斯克。

“事后我也想了一下,被大家批評一下也蠻好的。

我現在都成爽文第一男主了,你知道嗎?

如果連這點缺點都沒有的話,都不模仿喬布斯和馬斯克的話,

大家豈不是覺得很無趣,都沒有素材了。”

14、有沒有想過,通過其他路徑更快地推出一款車。

“造車過程中,我們內部其實沒什么壓力,論證得很清楚,

大家關心的是,3年能不能準時發布。

但是,市場覺得我們晚了。當時小米宣布造車的時候,都覺得我們做了正確的決定。

股票都跟著漲了很多,但是過程中就抱怨我們,慢。主要是華為比較快。

我跟分析師、很多投資人溝通時,發現大家都有點著急。但還好,自己沒亂。

有壓力,確實有壓力。

但是這個情況我預想過,它是能推演出來,不是你想僥幸就能避免的。”

15、之前,車圈內對小米造車持怎樣的態度。

“那時正是新能源汽車股價最好的時候,總體來說大家還是喜聞樂見的。

有歡迎入場,也有批評的聲音,也有建議我們先從配件開始做起。

在我看來汽車是一個非常復雜的工業,最后或多或少會有各種各樣的合作,所有大家態度上都很開放。

而且以小米的方法論,肯定能給行業帶來新的東西。

有人還說,小米讓很多原本不關心電車的人開始關注它了。

很多新能源車企老板,有科技領域、互聯網公司Founder(創始人)的那種格局和胸懷,

所以盡管業務上競爭得很殘酷,私下里我們能成為朋友。

但是我也發現,好像車圈確實要復雜一些,我們準備用互聯網行業文化整頓整頓車圈。”(笑)

16、為什么邀請同行參加發布會?

“雖然業務上有競爭,但是我們同屬一個行業,還是要展現團結,大家一起向前走的決心。

兄弟劃船,各比本事。該怎么競爭怎么競爭,但是要是格局高一點、層次高一點的競爭。

總之,我相信小米會用格局爭取越來越多的朋友。

而且在發布會前一段時間,車圈的輿情不是太好(MEGA事件)還有口水戰滿天飛。

我想,發布會是一個契機,可以展現行業的團結。所以就去邀請了之前幫助過我們的朋友。

因為合作,總要有人去邁出第一步。”

17、壓力最大的時候,反而是等待上市的這6個月。

“當時,車都做好了。

11月8日我們先內部開了一個供應商發布會;12月28日對公眾辦技術發布會;

從第二天開始,就是無邊無際的批評,讓人特別絕望。

接著又給我找了二三十個媒體朋友,除了兩三個表示支持外,其他都是批評聲。

差點給我整抑郁。

當然他們也很善意地給了意見:

當時市場上的主流是理想L789,華為問界也是(都屬于大車,家庭SUV)

我們像是市場上另類的產品。他們就說高性能轎車,肯定賣不動。

批評點主要在于方向選擇。

為了說服他們,原本約了一個半小時的會,我延長到3個小時,但還是沒說服。

說說我為什么做轎車,其實有幾個原因。

1)從技術上講,做轎車難。

但是我就要做難而正確的事,先苦后甜,

轎車做成功以后,后面就輕松了。這是第一個研發邏輯。

2)suv已經很卷了,我們要想在對手熟悉的領域超過他們,還是挺難的。

所以我們采取了對角線戰略。大家都在卷這邊的時候,可能另一邊是還沒有開發出來的富礦區。

人的需求是很多樣性的。只是沒有人開墾成功,就被說小眾了。

我相當于直接找了個利基市場去干,從0-1開始干。(市場邏輯)

而且在油車時代,6座車比例是很低的。只是李想發現在電車時代,它反而符合大眾需求。”

18、憑什么能扛住百萬網友嚴選。

“任何一件事到網上都會被10000倍放大。這是非常恐怖的。

你第一次登臺,所有人都在拿放大鏡看你的每一個問題,沒一點實力根本扛不住。

但是我們沒想到扛住以后,好到一個階段后,它產生了一個核爆炸(口碑效應),

最后的結果超過你想象的很多倍。”(排隊買車)

19、關于小米su7設計抄襲的爭議,雷軍從商業化設計的角度回應得“狡猾”又挑不出大毛病。

“其實,我們在產品定義時,第一條就是——顏值是王道。

這跟14年前做手機不一樣,14年前我們是要做速度最快、性能最好。

還有一個定義,14年前我們為了追求性能、發燒,無意間成為一個直男品牌。

絕大多數用戶是男性,這次我們一定要讓一半的女生喜歡我們。

那這中間發生了什么。

他們(以李田原和外飾負責人仇臻為例)加入小米做電車,肯定想做一款顛覆性產品。

最開始的設計也都很先鋒,我們評審時也覺得這樣有問題。

一直到2022年初,設計被否后,我陪著他們一起梳理。

我們要做一款什么樣的產品?

先確定第一個原則,做一輛好看的車。(即產品定義中的“顏值是王道”)

第二,總結好看的原理是什么,我們發現好看的第一件事是,比例。

所以后來我們講輪軸比、輪寬,好看是可以推導出來的,像做數學題。

再來,什么樣的車能吸引女性。(和“讓一半的女性喜歡我們”目標對應)

比如奔馳、保時捷的女車主很多,他們的車很圓潤。每一個細節我們都有考慮到。

那這次我們就完成了這個跨越,對女性用戶群的跨越。

就像在這次發布會上,一共有200個賣點。剛開始講得特別碎,大家聽得也特別累。

最后我們挑了幾個點,色彩講了20多分鐘,防曬講了七八分鐘,小愛同學講了5分鐘。

女生說:聽你講了兩個多小時,就記住了防曬(笑)

同行不答應了:防曬是個啥子,你不講武德(笑)。”

20、小米su7最后定價215900,秉承成功大于盈虧的原則。

“硬件定價有幾個要素。1成本、2競爭、3用戶心理,這三點會決定定價。

剛說到定25萬我們都會虧成本。再考慮到特斯拉model 3售價245900。

或許,我們定25w OK?

但是還要考慮用戶期待。那時候大家猜19.9萬、18.9的都有。

最后綜合豪華車的定位,必須保持在21w+。

那我們決定比特斯拉便宜3w,再另外送3大件。

認真講,我們的用戶預期是被拉低的,(部分友商帶節奏),這也讓我們定價壓力非常大。”

四、更多討論

21、為什么用小米汽車命名,有沒有想過用改名的方式實現高端化。

“這是個關鍵爭論點。

汽車行業內有很多都是通過改名/收購來實現高端。

比如,豐田有雷克薩斯、奔馳收購邁巴赫、寶馬收購勞斯萊斯、大眾收購保時捷。

當時大家爭論很激烈,那我的觀點是,

小米汽車是小米生態中很重要的一部分,

要贏一起贏,要死一起死。

我們做這件事就是推動小米品牌高端化、全球化,

如果換個品牌名,對小米有什么幫助呢?

這個決策本身能使商業利益最大化。

小米本質上是在經營品牌、經營消費者對我們的信任。

要知道,有很多人買SU7時,他們沒見過真車、沒試駕過,

都不知道店在哪,就買了一輛幾十萬的車,

這需要什么樣的信任才能實現。

有人說,這哪是賣車,這根本是在賣手機。

而且還要搶,還要排隊買。令人發指……”

22、這部分信任,是用戶對小米的信任,還是出自于對雷軍的信任。

“確實,這14年下來,小米和雷軍的重合度還是蠻高的。(品牌和創始人IP)

在未來,我會希望這兩個能慢慢分開。因為本質上,小米還是一個多人的舞臺。

(相比蘋果神話和大家神化喬布斯這類)好處是用戶對我沒有那么高的期望值,

我也希望我什么都不會。

還有一點,可能我和喬布斯在性格上蠻不同的,

他是個很刻薄的人,我可能愿意示弱。我認為示弱是強者的行為。

當然我也有飄的時候,有但是不多。

而且在做車以后更老實了。汽車實在很復雜,我認了。”

23、數量龐大、專業多元的人才隊伍,是怎么組建的?

“在篩選時,簡歷已經不重要了。我更知道自己要什么樣的人。

大家可能也覺得我們是最后一班車(人才也想抓住機會)

而且我知道這件事要干成,組織、人才、流程、系統的重要性。

這次能成功,還是體現了小米強大的組織力和強大的執行力,

整個集團也給了很多支持,光靠汽車部6000人,搞不定這么復雜的事。

比如蘋果造車,如果不能獲得內部毫無保留的支持,

他(蘋果)可能還不如外面的start up (初創公司)。

大公司有大公司的限制,如果沒有先享受大公司的好處,反倒先被限制

這…你能明白吧。大公司的部門墻很重,內部斗爭也很激烈。

所以大公司做新業務,都干得七零八落,很難干成。這個情況放到國內,也一樣。”

24、如果3年前不做汽車,小米可能就去做AI 了

“你說對AI焦慮?

不,我們2016年就all in AI了(大手一揮)還投了三四千人,只是講的比較少而已。

加上自己學軟件,我應該對AI通識還算有一定認知。

雖然放棄進入大模型主戰場,但是我們在大模型上的投入并不少,

無論是大模型、還是應用,都是全覆蓋。這樣能確保我們對行業的敏感度。”

25、一個假設,如果當初獨立成立一個造車公司,會怎樣?

“這是一個關鍵決策點,

我們決定小米集團100%自己干,是為了最大程度執行人車家全生態戰略,

是為了最大程度地匯聚小米集團的優勢。

如果它獨立上市,就不容易和小米的戰略融合。

這也是西方大公司,很少分拆的原因。

如果分拆,子公司的管理層和集團的利益會不一致。

子公司為什么要聽母公司的戰略,會不會扯皮?

說回來,“整體戰略重要還是局部戰略重要”,是個激勵問題。

本質上是管理問題。不要試圖用一些簡單的辦法去回避管理問題。

去面對問題,設計合理的激勵制度,讓大家覺得值得為這個事業拼命。

國內以前一遇到困難,就習慣大公司化小,小公司分拆上市,

用上市來激勵大家,但是上一堆有什么用呢,反倒越來越亂。”

26、小米su 7 是“首戰即決戰+長期思維”的產物。

“這兩種態度不矛盾。長期思維決定的是路徑:

比如,核心技術自己做、平臺自己做,直接從轎車做起。

首戰即決戰就是10倍壓強,這個仗一定要贏。(是信念問題,并非短視)

我覺得讓大家意外的是,沒想到我們會這么較真,

一上來就上狠活,真的做到首戰即決戰。”

27、自己總結雷軍個人IP在公眾心里的形象,多少有點羞恥。

“可能是勤奮的、真誠的。

我在努力避免這種情況(成為第二個被神化的馬云),避免被神化,也愿意露怯,

這樣也會讓我更輕松,人有一點點缺點不是壞事。

至于年度演講,其實是被逼的,因為關于我們的謠言和誤解很多很多。

年度演講是講給小米粉絲的,重復講:小米是一家什么樣的公司,

它認可什么、崇尚什么、追求什么。

我們也會分析大眾輿情,大家想聽什么,基本就是表達價值觀,但不會讓你反感。

我認為這次su7 的成功,也跟連續4年的演講有關。

如果光靠我們的發布會,很難洞穿用戶心理。

除非我們的產品能像當年蘋果那么驚艷,得承認,我們離驚艷還有差距。”

28、“我們倒霉在,大家老拿我們跟蘋果、華為比”

“有一次一個記者問我,你為什么不能比蘋果做得好。

我說小米市值400億美金,他們3萬億。但凡我有1萬億,我就能比他驚艷。

但是蘋果的厲害,阻擋不住小米的光芒。有差距沒關系,比著比著就接近了。

(因為我說過要做偉大的公司,無形中)在偉大公司的坐標系里,最不偉大的就是我們。

2014年15年,我們在舞臺的中央,但是現在不是。

華為才在舞臺的中央,我們對自己有清醒的認知。

那怎么樣才算在舞臺中央,

1)國民的認可程度 2)行業內的引領性。

不在舞臺中央的這段日子里,我們忙著救火,解決問題。

管理一個大公司,很難的~(回憶了前幾年小米的不順利)

但是,不在舞臺中央并不代表平庸。

無論怎樣,你都得做點不一樣的事情,做點有趣的事,這不需要在舞臺中央。

而且人要獎勵自己的人生成就。

29、雷軍,是一種精神嗎,類似朋友圈轉發文章標題說的那樣。

“起碼我身邊的人沒有這樣問。

朋友們評價我最多就是兩種聲音。要么夸說我‘勞模’,另一種就是說我沒什么生活樂趣。

我想,可能我小時候有一個夢想,我把它當真了,大部分人沒當真。”

五、后記

在故事和勇氣之外,想知道雷軍的更多方法

其實在正式了解對話之前,我個人也抱有過期待:

希望雷軍能分享超出發布會之外的更多內容,不想它只是一場加長版的1V1演講。也期待這是一場由采訪者和被采訪者共同深度參與的平等對話。

它涉及頂層的商業認知,每一個決策背后的邏輯推演,以及個體層面人心幽微之處。這個個體可能是創始人,可能是一個具體的車主用戶,抑或就是每一個消費者、普羅大眾。

認真聽完后,除了那10%的遺憾外,對整體的對話成果還是很滿意。信息量大,含金量高,尤其是雷軍善用各種形式的方法論來總結復盤,這一點,有些超出預料。

初看,它們像是領導人發言慣用的1234點套路。細究能發現,這源自于雷軍的工程師+CEO復合思維模式——能將技術層面的要害一語道出,也能兼顧表達的有效性,將復雜的商業問題“簡單化”信息處理后,再解釋給公眾。這種信息處理能力,和認知上限、語言表達有關,也涉及知識儲備——表達者需要先檢索,再選擇性輸出。

關于雷式方法論這一點,李翔在個人公眾號里也有提到過。但是我想最后就著方法論這個話題展開一些些。

圖源:李翔李翔

在這兩年的營銷行業里,方法論絕對算不上一個好聽的褒義詞。

批評聲中往往有“模版化;理論無懈可擊,效果依托答辯;可惜了一個品牌”種種。

方法論越來越被局限在結果呈現和概念本身。但是實際上它涉及很多方面,比如大的思維模式,更進一步的思考過程,再將問題系統化,進一步如何落地。最后才是那個被命名的概念(方法論a/方法論b)。

但是我們往往會忽略這些,直接基于結果下判斷,能否和該方法論/大概念達成共識。(當然也不排除,那些推演過程確實被編排得花哨有余,而暴露功底。)

與其一棒子打死,閉眼不聽回避問題,我想或許可以反問——方法論為什么能如此流行,或者說為什么能被如此需要?

在這樣一個缺乏大共識,人與人之間不容易達成哪怕一個共識的情況下,方法論為什么總是能找到它能擊穿的接收者?哪怕另一部分人并不認可它。

原因可能很直接,我們可以質疑某一方法論的實操性、效果種種,但是它確實具有在它立場上的——解釋力。

而解釋力,在今天這樣一個信息過載、后真相的時代里,具有顯然的意義。當我們面對海量的信息時,焦慮有余,而篩選、甄別、處理信息的能力不足時,一種方法論/思考工具,能帶來怎樣的即時反饋。

說回到「雷軍擅用方法論」這一點。文章一開始之所以提到個人期待有一場來自雷軍第一視角的對話,原因就在于——希望他能解釋一些問題。這種解釋,是年度演講和媒體分析文都不能替代的。相比故事性更足的年度演講,它有過程、有細節。對比第三方視角,它更接近發生現場。

我愿意中性地理解李給雷冠以的“方法論大師”這一評價,而且它是建立在雷軍具有的「多次創業者+產品經理+工程師」多重角色之上,也建立在投資、統籌、管理、執行、營銷等多重分工之上。總而言之,這個“方法論大師”有著更為豐富的實操經驗。

想起來,雷軍在聊到“被評為營銷之神”時自我調侃:我不如去開一個公關公司、廣告公司,動動嘴皮子就能掙錢。”如果開玩笑地話——雷總還是低估自己了,他應該去開培訓、咨詢公司,至少能多掙一個數量級。

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(3條)