上海譯文太會了吧!借周邊賣書,花式套牢年輕人

和廣告業一樣,經常被唱衰的,是圖書行業。

今年618,上海、北京56家主流出版社聯合發表聲明,退出京東的低價促銷。

文中宣稱是為了“維護圖書市場的穩定與繁榮”,這種悲憤抵抗的姿態透露出一個行業真相:靠擠壓圖書利潤存活是出版社長久以來的無奈之舉。

近些年,國內圖書零售市場持續下滑,再加上圖書電商板塊的擴大,很多特色實體書店也撐不下去了。之前開了8年的衡山·和集閉店引發了大眾強烈的不舍,許多人專程前去和它告別。

【衡山·和集是中國第一家影像主題專業店,內地最專業的進口雜志書店之一】

低價甩賣、販賣情懷是這行僅有的出路嗎?

上海譯文出版社從產品本身出發,結合線下活動策劃以及自媒體平臺運營,給出了自己的答案。

在豆瓣官方排名和網友的“最愛出版社”消費者調查里,譯文總是穩居TOP10。

年輕人喜歡譯文的理由有很多,無論是在上海書展上風頭十足的作家寄語蓋章,還是寄來的書從不折角這樣的小細節,都能感受到其用心。

來看看,這個收獲了一票忠實粉絲的出版社,是怎么一點點占據讀書人心房的。

一、產品|好看優先,里外皆是

“始于顏值,忠于才華”,這句帶有箭頭感的話,很適合形容譯文的產品。

作為有著幾十年好口碑的出版社,譯文的外國文學譯本是許多人心中的權威性首選。

從書籍本身、到文創和贈品,譯文摸準了愛書人的心理脈絡,設計兼顧文學性和實用性,打通書籍內容和周邊小物之間的雙向引流。

01 重工復活經典

如何讓早已為大眾耳熟的經典著作重新煥發生命力?譯文有一套自己的回春術。

秘訣一:挑選好讀的譯本

書的翻譯版本,直接決定了讀者的接受度,作為翻譯類文學的引領者,譯文在挑選譯本上也有自己的格調。

名家名譯是標配:

在譯本具備公信力的基礎上,譯文會進一步找尋更好讀的版本。

比如村上春樹的書,市面上很流行林少華版,而譯文最近更新了賴明珠譯本。理由是“她的翻譯就像白開水,忠于原味”。

從評論區讀者反饋來看,這版的確更對味。

在乎譯者的靠譜程度,也關注讀者閱讀時的真實體感,源頭和終端的雙重重視是贏得消費者信任的關鍵。

秘訣二:為書做高定

好看的書,堪稱書架上的軟裝潢。

曾幻想過要擁有一面漂亮的書墻,偶遇譯文“黑色玫瑰”版《安娜·卡列尼娜》后,書墻門面瞬間有了具像化的載體。

這版《安娜》封面集齊了麻、棉、絨三種材質,一朵黑玫瑰貫穿淺米拼酒紅的高級配色,燙金書名和書側三面噴色盡顯重工,整體精致如藝術品。重要的是,還沒開卷,就仿佛感受到了女主浪漫而激烈的性格底色和優雅的氣質。

僅這一本,就映射出譯文一貫的設計思路:在深度了解書本內容的基礎上,結合不同的材質、好看的配色和代表性元素找到契合其氣質的外觀設計。呈現關鍵在于兩點:符合書的內容,以及獨立美。

來,感受一下譯文為經典量體裁衣后呈現的高級定制版:

最新版《浮士德》,采用一整張尼日爾紅硬紋牛皮,重現書業早期的系帶式裝幀,復古質感拉滿;

插圖珍藏版《巴黎圣母院》,書面的玫瑰花窗,辨識度極高;

伍爾夫系列合集,書脊復蘇了她經常會寫到的彩色線條。

這些美觀的元素,有時候需要讀者探索更深層的來由。找到設計師隱藏的小彩蛋,也是讀者閱讀體驗的加分項。

比如,企鵝布紋版《愛麗絲漫游奇景》的封面是玩著槌球的火烈鳥,源于小說第八章《王后的槌球場》里的一幕:

“愛麗絲這輩子從沒見過如此奇怪的槌球場,場地到處都溝溝坎坎的,活的刺猬作球,火烈鳥作球棍,那些士兵必須彎下身子,手腳著地,作為一個球門。”

此時恍然大悟的翻回到封面,文字間的畫面感有了,這是真正閱讀的人才會獲得的獨一份趣味。

秘訣三:設計系列化

在對單本書進行探索的過程里,讀者很快就會發現,它們并不獨自美麗,很多都屬于特定的系列。

系列書的挑選是按照作者調性、內容主題、整體風格來進行歸納的,多種分類方式更利于人們檢索、拓展閱讀范圍,類似于為讀者推薦的“猜你喜歡”。

不知不覺間,讀者就會從“買一本看看”,轉換入手思路為“再試一下同系列其他的”,最后很容易激起強迫癥的收藏欲,忍不住入手一整套。

配合整體系列化的設計,視覺上也更有和諧的美感。

市面上出圈的幾套,都有這種讓人欲罷不能的魔力:

窗簾布“新經典”,花花綠綠的圖案每一本都禁得起細看,集中擺放在書架上就是一面彩色屏風。這一系列集各個時代、各個流派、各語種、各文體的代表性作品,目前已出近200本,還在持續更新中;

企鵝布紋經典,來自與享譽全球圖書屆的企鵝布登的合作,目前已出四輯:作家篇、史詩篇、女性篇和奇幻冒險篇,符號圖樣精準明快,荷蘭布裱殼加上小開本設計抓握舒適度很足。

彩虹布面,是諾獎作家石黑一雄的合集,色彩明艷,護封正中央的鏤空方形寓意著“開一扇窗”。

只能說,把書做到這個程度,愛書和愛美的人都很難招架得住。

02 獨立文創品牌

文創,讀書人的玩具。

譯文為此專門成立了一個品牌——七海制造局,是為數不多獨立創收的出版社文創部。

去年上海書展早市一開門,七海制造局的攤位就售空了。“我們的售罄時間取決于收銀速度”,“掌柜”這樣表示。

七海制造局的文創炙手可熱,僅是一枚波伏娃黃銅書牌,就被上百個讀者留言催促返場。

郵票膠帶、黃銅書夾、紀念牌、帆布書囊包、護書袋都是設計出彩的搶手貨。

之所以有這么強的吸引力,是因為譯文從一開始就沒有以贈品的思路在做,他們更想做成愿意被人花錢購買的商品。不覺得是普通贈品,意味著質量過關、且注重物品本身的實用性。

比如,大書袋采用260g升級水洗棉材質,靈感來源于毛姆的《書袋》,主打一個同款結實,收到過來自帆布袋大戶的檢視和肯定;

銷量最好的貓爪書夾,小小一枚采用純黃銅手工打磨,彈簧咬合力很緊,質感好有份量。

另外一點好處是,這些文創雖然具備文學屬性,但并沒有強綁定某一本書,而是更多帶有出版社的風格,有利于在大眾心里留下對于出版社的直觀印象。

有人留言為什么在某電商平臺下單沒有,官方回復:“需要是【上海譯文出版社旗艦店】噢~”。文創產品的吸引力直接規范了讀者購書的途徑,完成了一波定向引流。

03 定期創新贈品

在拆開譯文快遞盒的那一刻起,就收獲了至少兩個盲盒。

首先,是印在快遞單上的句子盲盒,譯文每次都會在備注欄里寫上一句作家金句,并標明出處。一小行文字就是一顆子彈,是擊中讀書人的小小浪漫,下一波種草來得猝不及防。

之后,盒子里還會附贈一張船票書簽,收集起來,重新體驗一把小時候集方便面小卡的快樂。

運氣好的話,還會收獲一份獨家報紙——《文學深淵報》,內容圍繞文學世界中的動物、音樂、物件等主題展開,已出4期。

按照讀者求購過往期刊的情況來看,還是非常具備收藏價值的。

定期購書的習慣,一不小心就被這些隨單小物帶來的驚喜和期待培養起來了呢。

二、品牌活動|加乘體驗,多邊鏈接

好產品是基礎,除此之外,譯文也很側重線下與讀者交流與連接,以及毗鄰圈層的跨界。

品牌青睞的線下營銷事件,誰說讀書人不能嘗試?年輕人喜歡的藝術展、快閃,統統拿下,通感體驗值拉滿。

01 為書策展

前不久與思南時區畫廊合作的「虛構集」文學展是社交平臺上周末出游的熱門打卡點。

玻璃窗上一句"虛構是某時某刻的真相",是瞬間引人代入特定情景的暗號。

進門后,村上春樹的搖滾歌單、卡夫卡的職業海報、作家們提過的小物、按主題分門別類整理好的書籍都讓人忍不住想要進一步破解其中的奧秘。

在還原人們對虛構文學的一些想象時,一個展就是一個潛在的閱讀種草書單。

02 為書調咖

沒有比讀書的時候更適合喝咖啡的了,反過來也是。

鎖定這一需求場景,譯文和永璞有過多次合作,滿足讀書人的咖啡腦袋。

其中,不得不提去年夏天的"來杯%村上"快閃,以及今年春季的"賴譯村上"書配咖啡套餐。

快閃空間里置放著作家的書、他喜歡的音樂,套餐是與書綁定的特調飲品,整體以視覺、聽覺和味覺觸發讀者的閱讀想象。

【"來杯%村上"快閃】

【423世界讀書日活動,"賴譯村上"套餐】

03 以植物為閱讀主題

譯文對于閱讀場景的想象力遠不止于咖啡館。

借著中國古老月季的溯源,譯文在春日的辰山植物園里舉辦了《八十本書環游地球》的發布會。

作家陳丹燕還將與月季有關的故事錄制成十來種解讀音頻,放在對應的月季下方,供游客附身聆聽。

用花朵串起來的閱讀體驗,也是一種別致浪漫。

從展覽、咖啡館到植物園,譯文精準地捕捉了文藝青年們的高頻聚集點。

選擇和書店一樣注重精神世界的場域,讀書人聞著味兒就來了,線下觸達用戶、面對面傳遞出版社的人文調性變得毫不費力。

以精心營造的場景氛圍感去引導人們自主感受,用戶讀書的欲望自然會在合適的時機蓬勃生長起來。

三、自媒體平臺|多重風格,因號制宜

傳統出版社想跟上時代,少不了自媒體平臺賬號的運營,譯文也不例外。

縱觀官方在小紅書、抖音等社交平臺的賬號,發現它在不同平臺的運營姿勢還不太一樣,簡單拆解一下。

01 小紅書——“有梗文藝青年”

小紅書作為當代人的百科全書,譯文也利用自身知識含量豐富的優勢活躍其中。

好看的圖書氛圍照配上信手拈來的金句,儼然一個個精美的選書窗口,是妥妥的文藝青年畫風。

穿插蹭個熱點,別人追劇,譯文乘機安利:

在《新聞女王》熱播的時候,敏銳地捕捉主角提及的書名,還專門出了一個劇主題的折扣小書單。

把相關的書嵌進具體場景,望而乏味的書瞬間有了吸引力。

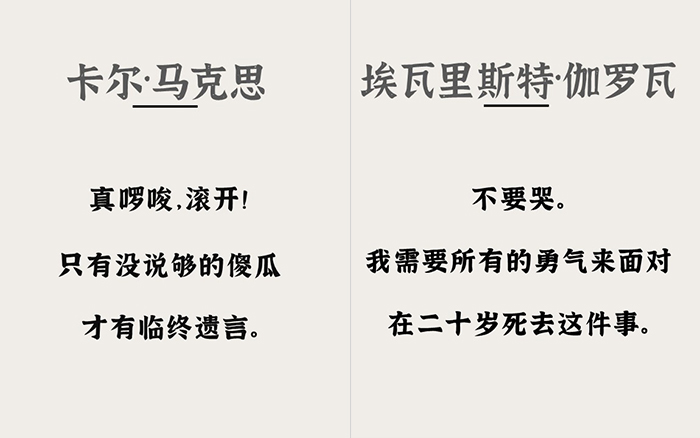

年輕人愛玩的梗,也不在話下:

介紹《赫爾曼·黑塞和托爾斯·曼書信集》這本書時,標題是“兩位通信者,一位拿了諾獎,另一位也拿了諾獎”。神似魯迅備受爭議的那句“在我的后院,可以看見墻外有兩株樹,一株是棗樹,還有一株也是棗樹”;

在預告限定版膠帶時,譯文發文“'星期天我是不上發條的。'周一見!”,前半句引用自村上春樹。短短一句既宣布了活動,又以打工人的視角拉近了和大家的距離;

不敢明目張膽吐槽周日補班,拿耶茨來當嘴替,讓人反向種草一位有趣的作家。

深究起來,不落俗套的梗句句都帶有指向性,看客被激起的情緒不遺余力地落在了具體的產品或作家身上,最終實現有效轉化。

02 抖音——“編輯部打工人”

比起在小紅書上的精致感,譯文在抖音上的形象更接地氣,同事們真人露面更多。

動輒編輯部工位tour,扒一扒大家在讀的書,好用小物,和打工間隙小憩的你我沒什么區別。

看似是摸魚,實則是編輯部品味和格調的大起底。對于本就是做人文生意的出版社而言,這種更有人味的呈現,讓大眾不僅對書,也對編輯部有了情感,這對一個文化品牌來說,是豐富形象價值的一種有效方式。

也難怪會有人表示,因為這些編輯,更喜歡出版社了:

生活化的內容也在不經意間成為了有力的招聘啟示,幾乎每一條視頻下面都會有人自薦來譯文做編輯。

從一本書,到書背后的人與物,真誠的展示能吸引來更多同頻的人。

03 播客《重啟試試》——“新觀點探索者”

播客,是近年來火熱的耳朵經濟,也是很多品牌必爭的寶藏營銷陣地,譯文近期也攜首檔節目《重啟試試》入場了。

和名字一樣,這檔節目帶著探索的意味:

“那么我們都會聊些什么呢?從文化、文學、歷史里的固有概念入手,嘗試通過聊天給它一個新的支點,然后撬一撬,松松土,看看能不能從中發現一些被遮蔽、被躲藏的故事與見識。”

從目前已試水的四期看下來,出版社做播客具備一些天然的優勢:

一是出版社自身的文化資源優勢。每期節目都鏈接到了業內知名學者教授,如北京大學電影與文化研究中心主任戴錦華老師、華東師范大學中文系教授羅崗、小說家兼復旦大學中文系副教授張怡微等。

二在于編輯們對于內容選材的敏感度。節目基本聚焦文學/電影領域,選題與當下時事熱點緊密相關,角度新穎。比如在諾獎得主古爾納訪華熱度尚存期間探討"諾貝爾文學獎為什么不香了?"、在復旦創意寫作專業如火如荼之時發問"作家真的可以教出來嗎?"……

最后,譯文讀者和播客用戶的需求有一定重合。聽播客的人有學習需求,而讀書人亦然,高密度知識含量的內容可以同時滿足兩種身份的人群。

整體來看,譯文從內容策劃到用戶人群,與播客這一媒介的適配程度很高,幾乎稱得上是無痛開辟新賽道。留言當"原始股",是聽眾們對這檔節目的認可和看好。

最后說點

上學時最期待的事,就是看到校門口小店里的書籍報刊更新。用攢的錢不定期買本喜歡的書,見縫插針地拿出來讀上幾段,就覺得心滿意足。

譯文的一些做法,讓我回想起這種一字一句讀得珍惜的心情。

無論是精美的產品本身,還是線上線下的引流活動,都制造了讀者新的購書欲望缺口,指向人們閱讀體驗的提升。

可以看到,相較于傳統出版社,現在的出版社更像是一個內容制作商、內容品牌。在今天這個時代,內容的載體已經極其多樣化了,譯文也做出了一些多媒體、多場景的嘗試,從品牌層面對各種新鮮事物來之不拒。

而更難得的是,這些順應時代的積極求索在本質上,又最終引導人們回歸到書本、紙張、文字。

如果你也被勾起了一絲樸素的翻書欲望,去閱讀吧,去切身感受一下譯文的slogan:

有我世界更大

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

暫無評論哦,快來評論一下吧!

全部評論(0條)