瑞幸又跟茅臺上新了,但這次好像沒上心

昨天,瑞幸又跟茅臺聯(lián)名了。

瑞幸×茅臺二度聯(lián)名:龍年醬香巧克力

今天,瑞幸跟茅臺上熱搜了。

很有趣。但其實這次的聯(lián)名,是瑞幸做的CNY。

別家的CNY做長短視頻,做年味海報,做線下營銷,

瑞幸喊上新晉CP茅臺,做了一杯童年記憶里過年擺出來的酒心巧克力。

但可惜,我是成年人了,醬香拿鐵的味道我受住了,卻受不住醬香巧克力。

新品醬香巧克力,味道測評兩極分化

口感是濃郁的酒香+濃郁的巧克力,怎么說呢,好像是用力過猛的春晚,梗都溢出來了。

沒關(guān)系,味道我們先按下不表,畢竟各人有各好。

主要還是想聊聊這款二度聯(lián)名的營銷。

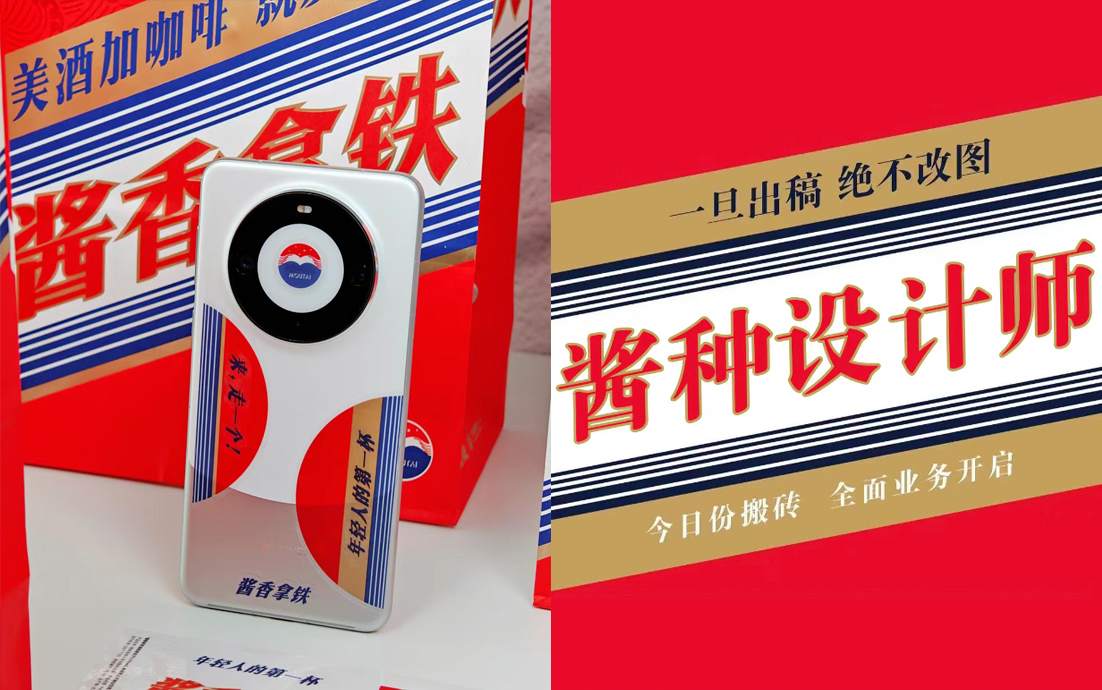

正如同今天的低位熱搜,二度聯(lián)名水花很小,就連杯子,還用的之前醬香拿鐵的杯子。

看到這里,我就有點奇怪了:

相比第一次的全網(wǎng)爆款醬香拿鐵,這次瑞幸和茅臺的聯(lián)名,好像沒怎么用心啊?

一、看似buff疊滿的二搭,但,不響

我們先來看這兩次聯(lián)名營銷的配置對比。

具體的物料我也整理出來,方便大家對比。

√預(yù)熱期:提前三天發(fā)布倒計時海報

醬香拿鐵

醬香巧克力

設(shè)計周邊:聚焦VS外擴

一個聚焦兩大品牌的視覺符號

一個疊加聯(lián)名和粉絲營銷,

用藝術(shù)家的龍年設(shè)計款做周邊,用代言人周邊提升附加價值

其實這樣羅列下來看,本次的醬香上新,并非單獨的聯(lián)名營銷事件,而是品牌打著與茅臺二度聯(lián)名的旗號,把聯(lián)名囊括在瑞幸的整體新年傳播中,醬香巧克力僅僅作為CNY的第一步。

瑞幸的這波新年營銷,囊括了2023年比較經(jīng)典的幾個大IP,福娃設(shè)計大師韓美林、新晉CP茅臺,以及新晉代言人易烊千璽,做了一盆硬菜大雜燴,然后端了上來。

說不上心吧,好像又都是精華,

說上心吧,把菜端上來之后沒下文了,效果那叫一個“不響”。

(但可能后續(xù)還會有動作?我期待被打臉)

二、稀缺性沒了,味道也有心理預(yù)期了

至于為什么不響,答案也很明顯,第一次的聯(lián)名勢能太大了。

之前網(wǎng)站有一篇關(guān)于醬香拿鐵聯(lián)名分析合集(茅臺輸了,瑞幸高攀?我不同意),很多家觀點都提到,瑞幸與茅臺的聯(lián)名存在極大的稀缺性,這是第一次聯(lián)名能爆的關(guān)鍵因素之一。

而第二次聯(lián)名,

首先是品牌的稀缺性沒了:

醬香拿鐵長期供應(yīng),茅臺似乎已經(jīng)成為了長期搭檔,二度聯(lián)名,說白了就是新瓶裝舊酒,沒有新鮮感了。

另外,產(chǎn)品的稀缺性沒了:

醬香拿鐵的橫空出世,大部分人確實沒喝過酒+咖啡的組合,特別是白酒。

但醬香巧克力就不一樣了,誰小時候沒吃過酒心巧克力啊?

白蘭地的、伏特加的……茅臺無非也就是增加了一個本土品類。

最重要的是,去年醬香拿鐵9月4日問世之后,緊接著茅臺就跟德芙合作,出了一款酒心巧克力啊!

到現(xiàn)在,去小紅書上搜“醬香巧克力”,熱度最高的還是德芙與茅臺的聯(lián)名。

所以看到瑞幸推出這款能喝的酒心巧克力時,我確實也有點疑惑,為什么要做一款已知口味?

記得負責(zé)產(chǎn)品線研發(fā)的瑞幸高級副總裁周偉明,曾就產(chǎn)品研發(fā)給出過拿鐵上新的方法論:

“瑞幸的上新不是碰巧,而是相信數(shù)據(jù),瑞幸的研發(fā)實際上非常體系化和流程化,而實現(xiàn)這一切的底層基礎(chǔ)都在于數(shù)字化。”

雖然不確定這次的上新,瑞幸是根據(jù)哪個數(shù)據(jù)池調(diào)研出來的醬香巧克力,不過我看到預(yù)熱海報的文案里埋了個暗線:

“這一杯醬香,就是大家在評論區(qū)想要的那款”,表面上好似強調(diào)自己的用心,及時感知用戶反饋,但實際上淺淺甩了個鍋:這是你們想要的啊,別再說不好喝了(但確實報喝,我真喝不來,誰提名的酒心巧克力自己認領(lǐng))。

三、一個IP多次聯(lián)名,什么路子?

一個IP做兩次,甚至做N次,屬實是很“瑞幸”的營銷操作。

細數(shù)了一下瑞幸2023年的聯(lián)名,合作兩次的IP有:

韓美林(北京奧運會福娃的設(shè)計者)

首次聯(lián)名,2023年新春營銷;第二次聯(lián)名,2024年新春營銷

線條小狗

首次聯(lián)名,2月14日情人節(jié);第二次聯(lián)名,七夕

《貓和老鼠》

首次聯(lián)名,生酪拿鐵一周年;第二次聯(lián)名,圣誕營銷

另外就是茅臺。首次聯(lián)名,推出全網(wǎng)爆款醬香拿鐵;第二次聯(lián)名,2024新春營銷。

市面上常見的多次IP聯(lián)名,一般都是一個IP與多家品牌合作,比如芭比,巔峰時期有100+品牌的聯(lián)名。但瑞幸走出了一條非常規(guī)IP聯(lián)名路線,這看上去是一種省錢環(huán)保的做法,卻又存在風(fēng)險:IP的新鮮感降低,造成營銷疲勞。

基于瑞幸相信數(shù)據(jù),品牌營銷策略都不是一腦門拍出來的,那么我試著理智分析一下,同一IP多次聯(lián)名背后的邏輯:

1、確實是成本低、性價比高

比如和茅臺的二度聯(lián)名,本來供應(yīng)鏈就很穩(wěn),基于茅臺厚乳的原材料也不變,把咖啡變成巧克力,就能把茅臺這個IP再更新一下,還能把有些過氣的醬香拿鐵的銷量再帶動一下,雙贏。

另外,從茅臺的角度看,

鑒于茅臺此前已經(jīng)叫停所有聯(lián)名了,因此用好已經(jīng)“實名”的瑞幸搭子,能夠持續(xù)在年輕消費者面前刷好感度,茅臺應(yīng)該也是愿意的。而且德芙的酒心巧克力賣得還挺火的。

2、把外部IP做成內(nèi)部IP

IP=借勢,終究借的是外部的勢。

瑞幸的聯(lián)名也從來都不是聚焦在周邊,而是聚焦在聯(lián)名的產(chǎn)品:黑鳳梨拿鐵、馬斯卡彭生酪拿鐵、醬香拿鐵等等。

聚焦在周邊,那就是IP的勢,但如果聚焦在上新的產(chǎn)品,那就是把外部IP的勢能轉(zhuǎn)化成品牌自己的價值。

多次使用同一IP,能夠增加自己的產(chǎn)品的心智影響。

總結(jié)一下

從事件營銷效果的維度來評判,多次聯(lián)名的效果,肯定不如首次的效果好,就像影視劇續(xù)集很難有第一季好看一樣;

從成本維護來看,品牌也沒必要同一個IP造勢兩次,第二次聯(lián)名,蹭的就不是IP本身了,而是蹭首次聯(lián)名的余溫;

短期效果不行,那就只能從長期主義上找支撐,當(dāng)IP的轉(zhuǎn)化路徑,被品牌收編之后,會有怎么樣的營銷效果,可以把時間線拉得長一點再看。

轉(zhuǎn)載請在文章開頭和結(jié)尾顯眼處標(biāo)注:作者、出處和鏈接。不按規(guī)范轉(zhuǎn)載侵權(quán)必究。

未經(jīng)授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載,授權(quán)事宜請聯(lián)系作者本人,侵權(quán)必究。

本文禁止轉(zhuǎn)載,侵權(quán)必究。

授權(quán)事宜請至數(shù)英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權(quán),侵權(quán)必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(18條)