小鵬總裁王鳳英:定戰略,做好一件事就夠了

來源:筆記俠

筆記君說:

企業戰略創新,才是帶來跨越式增長的關鍵。但想要在戰略上體現創新性、差異化競爭,往往需要高度聚焦。聚焦,就意味著要做減法。但企業最想做的,有時不僅是加法,更恨不能做乘法。對于企業管理者而言,究竟該如何站在更高的維度去做戰略創新?戰略設計有沒有內功心法?如何推動戰略落地?筆記俠特約專訪小鵬汽車總裁王鳳英,將其多年實戰經驗、戰略思考以及人生感悟等精華內容,以文字分享給大家。

真正厲害的人,總是敢于直面挑戰。

年初,52歲的王鳳英離開了陪伴30多年的長城汽車,正式加入新能源明星企業小鵬,負責產品規劃、產品矩陣和營銷體系的搭建。

過去一年,新能源智能汽車市場戰況明顯愈發焦灼,“蔚小理”曾經三足鼎立的局面,徹底被打破了。

前有特斯拉、比亞迪遙遙領先,后有零跑、哪吒等新秀緊追不舍,還有吉利、廣汽、長安等傳統車企奮起直追,在越發激烈的市場競爭下,“蔚小理”都不約而同地選擇了推動組織進化。

尤其是小鵬汽車,在年初開啟了一場針對組織架構和營銷體系的“大變革”,何小鵬更在內部信中強調“沒有退路,必須破釜沉舟。”

而王鳳英,這位汽車界公認的“鐵娘子”,選擇在此時加入小鵬汽車,頗有“臨危受命”的意味。

翻看過往履歷,王鳳英無疑是戰績赫赫。

1991年,剛大學畢業的王鳳英加入長城汽車,在長城汽車上線第一批“轎車”后,王鳳英為迅速打開銷路,果斷將車推向東北市場,僅用半年就帶來幾百萬的銷售收入,也為長城汽車賺到第一桶金。

隨后,長城汽車進軍皮卡市場,為了將產品從小縣城賣向全國,王鳳英借鑒了家電企業的銷售模式,將代理制改為經銷制,從以往的傭金抽成模式改成批發自定價模式,不僅大大提高了經銷商的積極性,同時,也為長城汽車迅速鋪開經銷渠道,帶來穩定現金流。

僅用2年時間,長城汽車就反超國內皮卡老牌企業,一舉成為全國銷量冠軍。

隨后,王鳳英又主導了長城汽車進軍SUV市場,推出的第一款SUV賽弗,僅用2個月就實現了全年銷售目標。

皮卡、SUV的接連成功,也讓長城汽車再次動了奔赴主流轎車市場的心思,準備投入100億大干一場。然而,剛砸了30億研發的幾款轎車推出市場后,卻是叫好不叫賣,公司內部對此產生了極大的爭議。也因此,長城汽車迎來了發展歷史中最重要的一場戰略變革。

2009年,在咨詢公司的協助下,長城汽車決定集中資源全面聚焦SUV,將“轎車、SUV、皮卡”的優先順序改成“SUV、皮卡、轎車”,巨大的戰略轉型,要承載的壓力可想而知。但戰略決定后,王鳳英果斷放棄轎車上的全部投入,強力主推SUV戰略落地,還推出了王牌SUV品牌哈弗。

2013年,王鳳英又推動長城專業的SUV品牌哈弗獨立。此后幾年,哈弗銷量連年上漲,H6車型更是賣到脫銷。2013年到2021年,哈弗H6連續9年獲得SUV領域銷量冠軍。長城企業也因此,成為第一個跨越百萬銷量的中國車企。

2013年,長城汽車在香港上市,擔任長城企業總裁的王鳳英,一路帶領著長城汽車從營收80多億成長為千億級企業,巔峰時市值高達6000億。

然而,讓人意想不到的是,在得了這些成績后,王鳳英選擇了重新開始。

不難看出,深耕汽車行業30多年的王鳳英,不僅對市場有著深刻的洞察力和敏銳的感知力,多年的一線實戰積累,也讓她在全面操盤企業戰略設計、落地執行上也具備豐富作戰經驗。這些,無疑也是小鵬急需的一針強心劑。

作為汽車行業少有的職業經理人,王鳳英此次轉身投入新能源汽車領域,顯然是一段新的啟程。

面對業務更加繁雜、更具互聯網思維的新能源汽車,王鳳英會如何應對接下來的挑戰?過去的經驗和方法論哪些可以復用?在年輕人高喊躺平,吐槽太卷的今天,王鳳英又有哪些成長經驗和職場秘籍,值得我們學習?

筆記俠專訪了這位當代大女主,就個人成長、管理經驗、戰略思維等多個維度進行了詳細采訪,希望給忙碌在職場的創業者們多一些思考和啟示。

以下為本人自述:

一、長期主義的勝利

回顧我個人的職業生涯,我最想分享的就兩個詞:專注、努力。

我剛畢業進入汽車行業時,傳統汽車行業基本上就是男人的世界,跟現在年輕人喜歡追求自我、追求興趣不同,我最開始的職業選擇更多只是基于一種朦朧的機會判斷,就認為汽車行業一定會是一個大的趨勢,這對當時的中國來說還是屬于一個新興產業。

如今回過頭看,我在這個行業已經干了30多年,我感觸最深、也最感謝的就是這兩個詞“專注”“努力”,這個信條不僅貫穿了我整個職業生涯,也貫穿了長城汽車整個發展歷程。

總的來說,可以理解為堅持長期主義。就如同你挖一口井,只有不斷深挖才能挖到水,淺嘗輒止或者朝三暮四肯定是不行,因為任何一個行業你都會遇到困難,如果遇到難處就折返,必然徒勞無功。

結合長城的一路發展也是如此。

最開始的1996年,我們研發出了第一代皮卡:迪爾。為了從小縣城賣向全國,我們先做了銷售策略創新:將代理制改為經銷制,定一個底價,經銷商付錢拿貨后,再自主定價售賣。

這個銷售模式的改變,不僅大大提升了經銷商的積極性,也大幅降低了我們的回款風險。

隨后,我們又進行了營銷創新:提升線下門店的維修和服務速度,形成服務差異化,用好口碑拉動長期增長。

正是這些創新和努力,長城皮卡投產僅用了2年多,便一舉奪得全國銷量冠軍。后來長城皮卡連續25年保持了國內市場銷量冠軍。

但當時北京、上海等大城市都對皮卡有限行政策,我們無法打進這些一線市場,為了解決這個問題,我們2002年推出了首款SUV賽弗。雖然SUV跟皮卡技術并沒有區別,但賽弗封閉式的車體,解決了用戶拉貨、載人還能進城的問題。一經推出,就大受市場歡迎。

后來,在原有基礎上我們又做了升級,2003年推出了另一款SUV賽影。我們從市場營銷的角度將其定義為“賽影是進城的皮卡,生意人理想用車”。當時“8萬余元7人座,乘客載貨兩相宜”的營銷文案,還讓賽影創下了單月銷量超3000輛的記錄。

然而,皮卡、SUV的接連成功,也讓我們沖昏過頭腦。這也導致我們中間偏離了“聚焦”的軌道。

當時轎車仍是主流市場,我們覺得如果長城不做,會被外界認為是邊緣性企業。

于是我們決心很大,計劃投100億砸入轎車市場,結果剛砸了30億發現產品賣不動,為此我們內部還產生了激烈的爭論,到底是產品設計問題還是市場營銷問題?

爭論之后,我們發現無法從內部做出正確的判斷,于是決定從外界尋求幫助,經過咨詢公司大量的市場調研后,我們決定改變戰略:全面聚焦SUV,將之前“轎車、SUV、皮卡”的優先順序改成“SUV、皮卡、轎車”。

這個決定是非常艱難的,畢竟轎車項目已經砸了30多億。但考慮到發展初期,我們的資源是有限的,集中資源主打SUV,才更容易從單個賽道突圍,形成企業壁壘。

戰略決定后,我們很快推出了新的SUV品牌哈弗H6,憑借著緊湊型SUV的定位、超大的內部空間、豐富的配置以及9.58萬元的起售價,吸引了不少消費者。

2013年,我們又推動長城專業的SUV品牌哈弗獨立。此后幾年,哈弗銷量連年上漲,H6車型更是賣到脫銷。2013年到2021年,哈弗H6連續9年獲得SUV領域銷量冠軍。

長期的專注和努力,也為長城帶來了豐厚的回報。

2013年,長城汽車在香港上市,公司營收從最初的80多億一路上漲超千億,市值巔峰時高達6000億。2015年,長城汽車的凈利潤率甚至超過了世界知名汽車品牌保時捷。2018年底,哈弗SUV全球累計銷量突破500萬輛,成為中國首個進入500萬俱樂部的專業SUV品牌。

一路長虹的背后,我也會經常問我自己,長城業績背后到底有什么?

我認為,我們只不過選擇了一個適合長城發展的戰略模式,而且我們能夠長期地堅持做到不被更多的東西所誘惑。

因為人的欲望無窮的,企業最想做的,有時不僅是加法,更恨不能做乘法。但聚焦,就意味著要做減法。

所以,這也是對決策層的意志考驗。

面對一個長期且很難預料的未來,戰略執行容易反復,如果不把聚焦當成信仰,根本無法始終如一地堅持這一戰略。

二、如何從一個好運動員成為一個指揮員?

我從1991年加入長城汽車,陪伴長城汽車30多年,見證長城從負債到成為千億級品牌,我個人從銷售助理到公司總裁,早已學會了時刻迎接挑戰和變化。

如今再次跨界進入新能源汽車領域,擔任小鵬汽車總裁,很多人也會問到我如何適應角色和職業轉變的?

從個人職場成長來說,從銷售到管理層,其實就是一個好的運動員到一個教練員的角色轉變,首先一定是個人要有很好的專業素養,才有資格成為管理者。

但從一個執行者變成管理者,一定是要擁有更高、更全面的管理能力,包括指揮作戰和駕馭全局的能力。

誰也不是天生的管理者,一定是經過后天培養鍛煉,結合實踐經驗來的。但每個人長板、短板都不一樣,所以要加強的部分也是因人而異。

對我來說,最實用的辦法就是:勤能補拙。

具體來說可以分為三個階段:業務驅動管理-打開思維天窗-管理思維進階。

第一,是業務驅動管理。

要想成為一個管理者,首先要在專業度上握住業務的脈搏,再去握住管理的脈搏,也就是管理和業務高度匹配,基于業務目標驅動任務管理,這是一個最基本的方法。

第二,是打開思維天窗。

管理者的學習思維必不可少,不管是專業知識還是管理知識,比如對管理理念、管理方法論的借鑒都非常重要。

從我自身感受而言,正是我們學習了定位的方法論,長城才選擇了聚焦策略,也才有了后面跨越式的增長,所以學會借鑒、打開思維的天窗,也非常重要。

第三,是管理思維進階。

任何一個管理者,也是要不斷上臺階的,如何從一個教練員成為一個指揮員,就是做銷售總監和公司總裁的區別是什么?一個顯著的差異就是,對企業戰略的觀察和洞見性要求更高。

所以,個人成長就是從一個圈層突破到更大的圈層,當你站在更高的維度往下看,就是能量和經驗的積累。

就我個人職業而言,不管是職業角色還是領域的轉變,都是一個終身學習、不斷破圈的過程。

三、戰略規劃要由外而內,戰略落地要由內而外

加入小鵬,不僅是我個人職業生涯的一次重要轉變,也是讓我在產業鏈更龐雜、更具互聯網思維的新能源汽車領域,去實踐、論證和升級自己戰略思維的一次重要機會。

我們知道,做企業戰略是為了洞見更好的機會。

企業戰略要解決的企業發展的內核動力問題,一個企業的核心競爭力是什么?核心競爭力可以創造什么樣的價值?圍繞這些價值,如何把品牌和市場做大做強?

所以,戰略就是指導企業增長的關鍵。

但很多企業在制定戰略時,往往只是對規劃做數字上的提升,比如完成多少營業額,增加多少新用戶等等,沒有真正去做企業戰略上的創新。

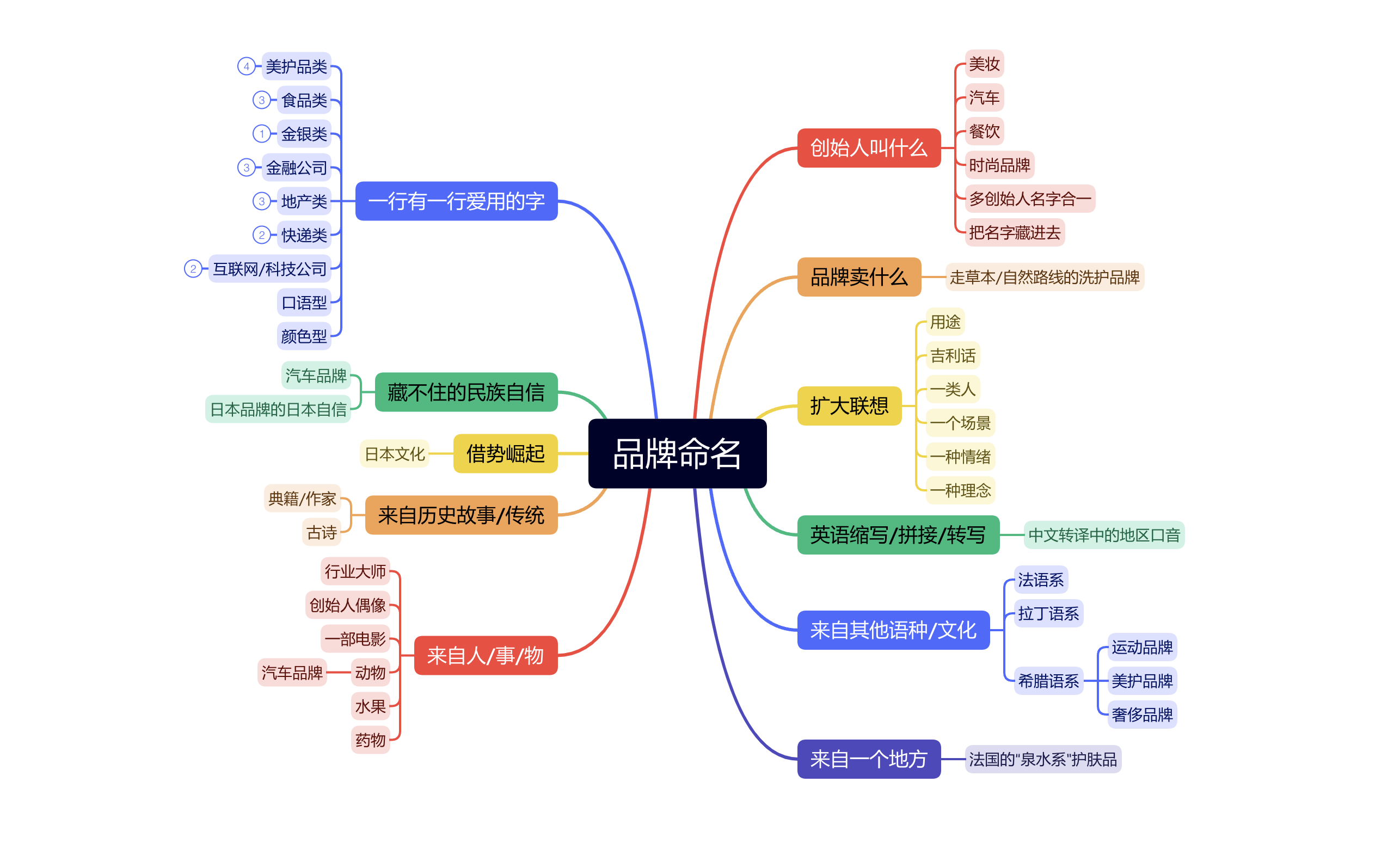

什么是企業戰略創新?為什么要做企業戰略創新?

企業戰略創新是讓企業持續增長,以及跨越式增長的最好辦法。戰略創新主要包括兩個方面:戰略設計創新和戰略落地創新。

從我們的觀察來看,凡是做的大、走的遠的企業,大多數都是能夠持續創新的企業。所以,戰略的創新力決定了一個企業未來的競爭力和增長力。

企業戰略創新應該怎么做?我自己的總結是:整合自上而下的智慧,也要整合自外而內的智慧。

簡單而言,就是內外結合。但目前,大多企業在做戰略時更多是從內部思維出發,也就是從專業思維和企業視角;而外部思維,則是依靠競爭思維和用戶視角。

專業思維和企業視角主要有兩個特征:第一個特征,就是產品導向和問題導向,這是典型的內向思維;第二個特征,就是資源導向和能力導向,也叫本位思維。

一般企業運用內部思維做戰略時,往往會出現三種情況:一是平臺依賴性;二是創新性不足;三是隨大流。

1.平臺依賴性

舉個簡單的例子,汽車企業更講究平臺化,很多消費、零售企業也講究平臺化,那么,這些企業在制定戰略時就很容易以內部思維為主導,也就是平臺依賴性。

最典型的一個現象就是,只關注企業平臺上有什么資源,可以利用哪些資源?新品設計和規劃,只圍繞企業資源去做,很少關注競爭需要差異化。

因為企業建立一個平臺的目的,就是希望平臺資源通用化、共享化以及最大化,降低成本。但這也造成了企業內部的思維短板。

2.創新性不足

另一種非常典型的現象是,只在原有產品上做迭代、做升級,配置更多一點,賣點更多一點,說白了,就是圖省事。

這都是一般的企業思維,只跟自己比較,不去從市場和競爭對手出發,如果差異不夠大,一般無法形成長久的競爭力(有產權保護和資源壟斷型企業除外)。

3.隨大流

還有一種最可怕,就是隨大流。新品設計,只關注競爭對手做什么,市場上哪些產品火,就去跟隨模仿,完全不做創新。

這個策略有沒有用?當然有用,但是不能實現價值最大化,還存在一定的風險。試想一下,比如比亞迪新推出一款新車大火,我現在模仿去做,等到兩年以后產品出來,可能那股潮流早過了,那我就可能要承擔很大的成本風險。

所以,企業的競爭應該是創造不同,而不同永遠勝過更好。

舉個長城早期的例子,長城最開始做皮卡的時候,規模還特別小,是怎么做到脫穎而出的呢?我們當時進入這個賽道的時候,市場上也有很多其他的品牌在做,也不乏老牌企業。

那長城是怎么做的呢?一般皮卡后貨箱的尺寸是0.5米,那長城就做0.8米的后貨箱,別人也跟著做0.8米的,長城立馬就做1.2米的后貨箱,他們再跟著做1.2米的,長城就做乘用化,主打豪華舒適。

模仿,卻從未被超越,這就是長城皮卡能一直保持市場銷量冠軍,市場份額高達50%的原因。對比其他行業,不管是手機、家電等也都是如此。

長期總結來看,戰略創新中的品類創新,一定是為企業帶來收益和增長最大化的。

所以,我們在做企業戰略時,一定要結合外部思維,外部思維的典型特征就是就是用戶導向、機會導向,外部思維更關注差異化競爭,對用戶需求和新趨勢也會高度敏感,擅長跨領域、跨行業借鑒,這會更有利于幫助企業識別機會,開辟新品類。

所以,我認為:外部的視角是要大于內部視角的,外部思維也要高于內部思維。

那企業制定戰略時要怎么做,才是最有效的、有競爭力呢?結論就是:內腦加外腦結合,才能找到最優戰略。

一方面,內外思維可以相互取長補短。

另一方面,正因為內外思維存在差異性,甚至會產生對立,但是最終我們通過探討、論證,是為了尋求戰略的統一。

如果企業戰略是經過了外部思維的論證,以及內部思維的推導,那么,企業戰略的風險性會大大降低。

舉個實踐案例,當時長城想要推出越野車時,市場上主流的風向是做SUV。

當時,我們內部也有聲音說,從市場主流技術上來看,像捷豹、路虎、寶馬這些吉普車,都采用了承載式車身技術,而越野車需要的非承載式技術,我們并沒有這條技術線。但在用戶視角來看,非承載式是屬于越野車的一個標志,代表了它的特定性能。

面對內外部在認知上的差異,企業該如何選擇?答案是:用戶視角說了算。

從技術開發難度上來看,如果用我們自己的SUV平臺開發,資金投入和技術,難度都要比新建一個越野車平臺低的多。

所以,最終我們在內外部思維上達成了一致,推出了智能潮玩越野車——坦克,和傳統越野車相比,顯然它也是一個新的品類。一經推出,也立刻抓住了年輕群體的市場。

所以,企業戰略的形成應該是由外而內,但戰略的落地應該是由內而外。

很多企業在戰略制定后,一到落地環節就容易跑偏。如何保證企業戰略的落地不搖擺、不跑偏?我覺得企業需要具備三種能力:

不騎墻的決策共識力:建立理論方法認知,讓決策層和執行層達成共識,深度理解戰略價值和目標,保證團隊勁兒往一處使,戰略不跑偏。

不走樣的執行力:這就非常考驗企業對戰略定位的堅守力,對戰略目標的糾偏力,以及對“做什么”“為什么做”的信任力。

不推諉的組織協同力:考驗的是企業機制、流程、文化,團隊不僅要有綁定任務成功的激勵機制,追溯任務失敗的連坐機制,以及打造組織協同的流程模式。

想要打勝戰,離不開各部門之間的協同配合,做好配套激勵、資源配置和部門分工,才能最大化調動生產力。

這也非常考驗企業CEO的能力,一個好的CEO也需要具備三個核心操盤能力:

① 融合內外思維的高手,CEO是操盤手,如何找外部思維,協助企業來補足短板,這是CEO要做的最重要的一件事。

② 加速戰略落地的推手,企業戰略落地過程中,CEO有沒有加速戰略落地的方案和策略,或者能不能找到辦法,也非常關鍵。

③ 整合內外資源的抓手,沒有資源能創造資源,沒有條件能創造條件,這就是CEO的資源整合能力。

所以,CEO在這三方面的能力,實際上也是影響企業戰略落地一個特別關鍵的因素。

*文章為受訪者獨立觀點,不代表筆記俠立場。

作者公眾號:筆記俠(ID:Notesman)

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(7條)