逼退正主,山寨“上位”的恩怨江湖

作者:漣漪漣漪,責編:叢夏,來源:印刻美學

前幾天,Gucci起訴CUGGL被駁回的消息一出,著實讓人摸不著頭腦。

看似明顯的“山寨”侵權,卻被日本特許廳認為是“相似度較低”。

而借此事件,商標CUGGL背后的日本商人Nobuaki Kurokawa卻又在社交平臺上火了一把。

聯想眾多山寨品牌火出圈的事件,不禁讓人發問:山寨,怎么也這么有底氣?

山寨品牌告贏正主?

先簡單介紹一下Gucci起訴CUGGL一案原委。

“CUGGL”這一商標,在去年5月得到日本專利廳批準,但在使用時,“CUGGL”卻狡猾地將字母下半部分擋住,作為印花印在T恤上,用意一見便知,同年7月,GUCCI開始申訴。

一年后,GUCCI的起訴被正式駁回,理由是:“兩個商標在拼寫、圖形、發音和概念上有明顯不同”。

一周前,“Fast Company”一將此事報道出來,便引發了大規模討論。

而“GUCCL”背后的“山寨藝術家”——Nobuaki Kurokawa,在打擦邊球山寨大牌這件事上還實在是手拿把掐的“慣犯”。

和“CUGGL”一同申請、用法如出一轍的,還有CHANNEL。

在此前,Kurokawa就在山寨紅線上屢試不爽,Prada、Balenciaga、Adidas、Nike、Puma、Champion、Vans……

唯一玩脫了的,可能就是今年2月的OCOSITE,收到法國鱷魚LACOSTE申訴后,日本特許廳以二者字體相似且重合5個字母,翻轉圖案高度相似、翻轉圖案與字母聯系緊密為由,取消了Kurokawa對OCOSITE一商標的申請。

如此看來,Nobuaki Kurokawa多次冒犯大牌,但卻很少惹上官司;眾多明眼人一看就懂的大牌山寨,依舊賣得風生水起。

山寨,正主,其實都是贏家?

對于所有山寨貨來說,認知度就是王牌。

之所以有這么多人瞄準山寨,無非是看重了正主的品牌知名度。

但畢竟打著正主的名號出山,迷惑性和欺騙性的底色總讓這些品牌得不到好眼色。

然而卻有這樣一些品牌,能山寨出自己的一條路,與正主不相上下甚至壓過正主。

國內遍地開花的“Polo”就是一個典型案例。

我們日常所說的polo衫,直譯“馬球衫”,但最初來自網球運動,其真正廣泛傳播得益于Ralph Lauren。

美國知名設計師Ralph Lauren很喜歡貴族運動馬球,將此衣型引入馬球運動中,并在1968年以Polo命名了他的第一個男裝系列Polo Ralph Lauren。

此后這種款式便以“polo衫”之名迅速火了起來,“polo衫”開始與貴族氣質形成印象綁定。

而Polo Ralph Lauren,也成為了Ralph Lauren旗下最重要的品牌之一,主打高端系列,有時候也簡稱Polo。

后來Ralph Lauren還專門推出“POLO Sport”年輕休閑系列(記住這個名字)。

迄今為止,在其官網可以查詢到的中國大陸門店,僅134家。

而如今,在國內各大商場遍地可見的“polo”,很可能并非Ralph Lauren,而是另一個品牌:POLO SPORT。

對比這兩個品牌的logo,相似的字體、相似的logo,借勢模仿的意圖不言而喻。

二者實際上完全是兩個品牌,POLO SPORT隸屬美國馬球俱樂部集團,成立已有47年歷史,于1994年進入中國市場,定位中端市場、主打運動休閑服飾,全國專柜數量早已突破3000大關。

而借“Polo”之名打開市場的品牌絕對不在少數。

自2017年到2021年,廣州愛馳公司與Ralph Lauren之間歷時五年之久的“真假POLO”案曾在業內轟動一時。2018年一審甚至判定Ralph Lauren使用‘POLO’標識侵犯了廣州愛馳公司涉案商標專用權,Ralph Lauren賠償廣州愛馳公司經濟損失共計9000萬元。

在當時一度被認為是假polo打敗了真polo。

這些年來,將Polo Sport錯認為Polo Ralph Lauren的消費者,簡直不要太多。

如果說Ralph Lauren的輕奢高端市場依然無法被雜七雜八的各種polo撼動,后者也擠不進內行人視線的話,奧利奧餅干的可謂是在山寨界做到了“頂流”。

從1996年引進中國,靠那句“扭一扭,舔一舔,泡一泡”走進千家萬戶開始,“奧利奧”就成為了大家心中兩片黑色鑲花裝飾餅干加白色內餡的夾心餅干的唯一正主。

但殊不知,奧利奧的成名,也要歸福利于“山寨”。

1912年,Nabisco最初推出的奧利奧只是一款普通的檸檬夾心餅干,但銷量并不好,于是改變策略,直接山起了Sunshine Biscuits公司的巧克力夾心餅干Hydrox,但名字還叫“奧利奧”(OREO)。

正主Hydrox自然相當重視這個問題,不斷在廣告中強調“自己是正主,奧利奧是冒牌貨”“別被長得像的騙了”“Hydrox才是正宗巧克力餅干”。

但奧利奧全然不管這些“壓力”,一門心思投在營銷上,扎進市場,玩起了名字的花樣,做著新奇有趣的廣告,直接把正主逼得走投無路。

Hydrox經歷了改名Droxies意圖轉運、2001年宣布退出市場、被收購后2015年重新上市等一系列風波后,依舊表現平平。

到如今,正主已然好像不見蹤影,奧利奧靠著山寨“成功上位”,打出自己的一片天下了。

而現在放眼各大小超市,硬生生山寨出一條發家致富門路的奧利奧,也出現了諸多山寨貨……

相對的,一些經歷過太多被山寨的品牌正主,不再執著于打假,為自己正名,而是干脆亮出底牌,大大方方玩起了“山寨梗”,打開了營銷新思路。

今年攤上CUGGL的Gucci,早就玩過了自己的山寨梗。

2018年早春系列就將品牌名寫作“GUCCY”;

2020年Gucci就賣起“假貨”,推出了“Fake/Not”系列,手袋上赫然印著“FAKE”“NOT”。

同為開云集團的Balenciaga也與Gucci一同探討著仿造的邊界。

Balenciaga2022春夏系列發布的限量手袋上,明顯地將Gucci的經典雙G老花改成用Balenciaga首字母B創作的雙B標志,還直接印著“This is not a Gucci bag.”

近年各大品牌都喜歡搞聯名,而兩個名牌的聯名,logo的融合就像極了“山寨思路”。

今年7月,LV將與Supreme二次聯名的消息剛曝出來,網友就炸了。

遙想2017年7月17日,LV×Supreme正式發售當天,各個發售店鋪門口都排起了千米長隊,令人嘆為觀止,以致后來引發超高溢價,可謂歷史級現象。

然而事實上,早在2000年Supreme就自作主張做了一款滑板,將自家logo做得極像LV老花,不出意外地被LV告上法庭。

但當時的這波Supreme Vuitton單品卻早已散落市場,成為了收藏級別的珍品。

十幾年后,兩個品牌光明正大合體玩起了“正版山寨”,屬實迎上了大牌+潮酷這一粉絲群體的心。

今年Gucci與Adidas的合作,破天荒地允許后者將元素深入Gucci全系列時裝單品,于是便有了三葉草圖案與圓弧排列的襯線體GUCCI組合而成的Logo,有了Gucci紅綠配色、老花、Webbing織帶與Adidas三道杠、三葉草混搭的設計。

一邊網友在夸著新奇有意思,買單品一石二鳥;另一邊網友則吐槽著像極了“高仿”、“莆田批發貨”、“山寨感”。

但無論如何,這場合作的巨大討論度為Gucci和Adidas都賺足了眼球。

不止奢侈品牌敢這樣“自我冒犯”,收割“山寨紅利”,國民品牌也敢腦洞打開地玩山寨梗。

“王老吉”自詡中國涼茶始祖,受到眾多喜愛后,也不可避免地迎來了山寨潮,漫天“王老古”實在讓人頭疼。

但品牌卻在其中發現商機,2021年,憑借“姓氏+老吉”的定制款刷爆朋友圈,以“你是什么老吉”沖上熱搜,今年年初又推出姓氏罐2.0版,剛3天多個姓氏就已顯示缺貨,一時躍居天貓平臺飲料類目日銷量第一。

真正是,走山寨的路,讓山寨無路可走。

知名設計都是山寨起家?

“山寨”這個詞,確實不好聽。

但今天在世界范圍內享譽設計口碑的德國日本,也逃不過“山寨大國”的黑歷史。

早在19世紀,德國就走上了山寨之路。

1871年,德國人看準英國謝菲爾德餐具質優價好,便決心抄來,直接將自己的餐具打上英國人的商標,大量假冒偽劣產品在歐洲市場銷售。

這種行為極大地影響了英國商品的口碑,逼得英國在1887年立法規定要求德國必須把自己的產品標明“德國制造”,而其用意,也就是提示消費者“made in Germany”等于假冒偽劣。

德國還有一家臭名昭著的“山寨公司”ROCKETINTERNET,其運行模式就是“山寨”,靠復制海外成功的互聯網公司商業模式,并推廣至此類應用空白或不成熟的地區來獲利。

著名案例如山寨美國電商巨頭eBay的alando,山寨Facebook的StudiVZ,山寨PayPal的BILLPAY,山寨美國airbnb推出愛日租,山寨Amazon的Lazada、Linio、Jumia等等等等,數不勝數。

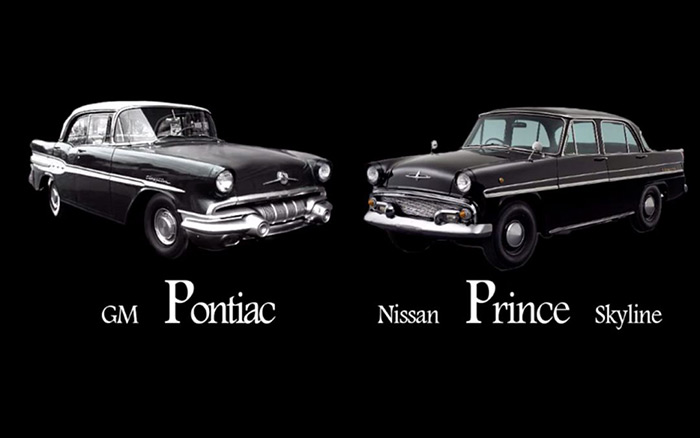

而日本,也具有相似命途。

日本曾是過街老鼠一般的“山寨大國”,上世紀中葉,“made in Japan”簡直成了山寨貨的代名詞。

20世紀30年代,東芝生產的日本第一款吸塵器和冰箱,就是完全照抄美國通用電器的產品,就連logo都有極高的相似度。

至今依舊在消費者心中占據牢固地位的食品生產商老字號“不二家”,也是山寨的美國品牌“Birds Eye”,初代吉祥物Peko和Poko,基本照搬Birds Eye的Merry和Mike。

就連早已自行注冊過許多商標和知識產權的Hello kitty,也是抄襲比利時畫家畫家雷·古森的Musti。

紀錄片《大國質量》中還提到過這樣一個故事,說日本有個城市叫宇佐,英文名為“USA”,商家便利用這點,將在這里制造的產品光明正大地印上“made in USA”而出口到海外,讓人誤以為產自美國。

然而與德國不同的一點是,上世紀日本開始大規模山寨之路時,很快迎來了1967年世界知識產權組織WIPO的成立。

有了全球統一的知識產權保護組織,日本人再也無法堂而皇之地山寨,但他們卻又在夾縫中想到了“逆向工程”這個好名詞,實際上還是將國外工業制造產品拆解仿造。

直到后來決心深耕質量革命,才逐漸樹立起了“精巧耐用”的口碑。

聯想“made in China”,前幾年遭人白眼的經歷是不是也像極了德國和日本。

但近幾年,很明顯能夠感受到國貨的崛起,在“中國智造”“中國質造”的口號下,中國設計正逐漸走上國際舞臺,建筑、家居、美妝、文創……中國設計水平的提高有目共睹。

可以說,我們也到了一個扔掉山寨的帽子,樹立自身設計形象的轉折點。

能否抓住時機完成華麗蛻變,我們都期待時間給出的答卷。

作者公眾號:印客美學(ID:ink20160101)

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

暫無評論哦,快來評論一下吧!

全部評論(0條)