2021年的夏秋,“清朗”行動以雷霆之勢,重拳打在了泥沙俱下的互聯網娛樂平臺上。隨著網信辦對不良網絡生態、特別是飯圈亂象的大力規范,曾經隱藏在水面下的斑斑劣跡甫一露頭就被連根拔起,整治力度之快、之大都令人震撼。也無怪乎有人感慨“娛樂圈這個大染缸”終于要開始滌清了。

網信辦出臺新規:取消榜單、禁止打投、禁止誘導粉絲消費

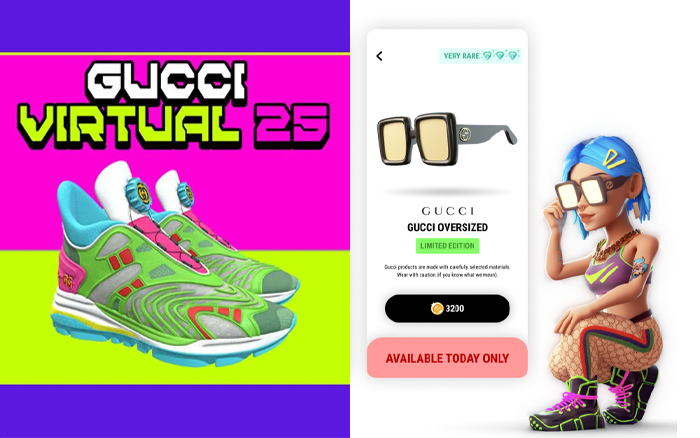

粉圈整治大洗牌,原本令品牌方、廣告商趨之若鶩的粉絲經濟、明星營銷或將進入低潮期,沉默的螺旋之下,推崇虛擬偶像的聲量開始提高。同樣被稱為“偶像”,不耍大牌、積極配合、人設完美,與現實的明星相比,虛擬偶像堪稱“0風險”絕佳代言人。

去年11月

由樂華娛樂推出的虛擬偶像女團A-SOUL

直接將“永不塌房”作為出道宣言打出來

因此,看起來沒有“塌房”之憂的虛擬偶像似乎成了品牌針對明星營銷的更優解。近年來,選擇嘗鮮虛擬偶像的品牌也不在少數,屈臣氏蘇打汽水請來了虛擬偶像IMMA,為品牌增效不少(專訪屈臣氏蘇打汽水×梵也:也太酷了吧!X Soda 幕后創意全復盤 ),此前魅可聯合“無限王者團”也一再破圈、獲得了極大的話題度,甚至香港雀巢咖啡給自己全新打造了一個虛擬偶像作為代言人(香港雀巢咖啡自創虛擬偶像 Zoe:炎炎荒漠上,她輕彈靈感之歌)。

就在最近,艾媒咨詢發布了《2021中國虛擬偶像行業發展及網民調查研究報告》。其中數據顯示,2021年預計中國虛擬偶像核心產業規模達62.2億元,帶動產業規模1074.9億元。

面對虛擬偶像被不斷發掘的商業價值,品牌真的需要考慮虛擬偶像營銷了嗎?

何為虛擬偶像?

在考慮虛擬偶像的商業價值之前,我們先來談談到底啥是虛擬偶像。

顧名思義,虛擬是由技術支持的非真實,偶像即是被追捧、崇拜的人物。傳播學學者喻國明將其定義為,“在人工智能時代互聯網等虛擬場景或現實場景中進行偶像活動的架空形象。”

基于此,可以把當下在市場中活躍的虛擬偶像分為兩類。

一類是脫胎于一定的文化IP背景中,本身就自帶關注度的,如:基于合成聲庫、樂曲推出的標志性虛擬偶像——初音未來、洛天依,游戲IP《王者榮耀》中走出來的虛擬男團「無限王者團」,延展真人明星的虛擬形象迪麗冷巴、韜斯曼等,以及眾多倚靠二次元文化的虛擬偶像;

另一類則是個人或團隊從0打造出的獨立式虛擬偶像,如:國外的時尚博主Lil Miquela、人氣主播CodeMiko,以及國內抖音爆火的阿喜、小紅書出道的AYAYI、上了央視選秀節目的翎Ling等等。

抖音阿喜

左為Lil Miquela 右為翎

看起來精致可愛、風格靈活多變的虛擬偶像,可不僅僅是好看會動的“花瓶”,這些偶像個頂個“出道即是巔峰”——每個虛擬偶像的身上,都擁有著連二三線真實偶像或許都無法得到的“好資源”,因為品牌與資本似乎都對“他們”極為青睞。

品牌都是怎么玩轉虛擬偶像的?

虛擬偶像在廣告營銷中其實蟄伏已久。

以標志性虛擬偶像初音未來為例,2007年初音在日本誕生后,不斷打造個人舞臺與演唱會,將自身的聲量不斷提高,于是廣告資源接踵而至,從最開始谷歌為了打開日本市場而選定初音未來作為谷歌瀏覽器 chrome 在日本的形象代言人,到進軍國內相繼與小米、淘寶等大廠商合作。在此期間品牌們也完成了從觀望到行動的態度轉變。

有需求,就有市場。看準了部分消費者的情感需求和獵奇需求,品牌們便開始玩轉對虛擬偶像的營銷。

次元文化相融,雙廚狂喜

無論是真實的明星偶像,還是虛擬偶像,大多品牌方的選擇依據仍然是以契合度為主。

早前初音未來、洛天依等與二次元文化強關聯的虛擬偶像,往往備受游戲開發商的酷愛。手游《神無月》就一度表示與初音未來的合作愉快,品牌方盛大游戲市場策劃總監譚嘯風認為,游戲與代言人初音未來的三點契合度非常關鍵:同為二次元文化、同為日系風格、同樣的二次元受眾。

回到本土文化體系里,作為國風代表性選手、參加過央視華彩少年的虛擬偶像「翎」則更傾向于中國風和時尚領域,因此以“東方美”為理念的100年潤發通過國風基調找到了翎,邀請其成為品牌第一個虛擬代言人。據了解,這是100年潤發品牌方為將時尚東方感植入用戶心智的策略,選擇虛擬偶像翎也是為了品牌年輕化的轉型升級。

玩跨界,要的就是刺激

雖然契合度是品牌最先考慮的,但虛擬偶像本身的存在就是大膽創新與前衛的象征(況且哪有那么多恰好,都不過是人為)。跨界營銷,再加一個超前的虛擬偶像,有些品牌方玩的就是一個刺激,畢竟爭議度就是話題度,是破圈的必備因素之一。

要說前衛,那一馬當先的必然就是時尚領域。國外CGI(computer-generated imagery)時尚博主Lil Miquela是Ins上擁有近300萬粉絲的熱門虛擬偶像,由于極具個人風格,因此常常與時尚品牌進行合作,分享時尚穿搭。但在與CK合作的宣傳片中,Miquela與同性別的美國超模Bella Hadid的熱吻行為引起了極大的爭議,但在激烈討論聲中,虛擬偶像出境時尚品牌廣告這一超前動作也得到了廣泛的傳播。

同樣有爭議與熱度齊飛的還有「無限王者團」與魅可的跨界聯合,雖然虛擬男團本身顏值極高,然而畢竟是游戲角色延伸,在虛擬偶像身上很契合的色彩,到了唇彩包裝外殼上就顯得有些格格不入。虛擬偶像帶來的沖突性審美體驗也在網絡上引發一陣熱議。

自己造娃,圖個省心

如果請來的虛擬偶像不能完全契合,那自己造的總歸風險低點。因此又有(財大氣粗的)品牌開始打造專屬于自己的虛擬偶像。

區別于品牌IP人設,品牌所推出的虛擬偶像則更偏向立體化、個性化和娛樂性,因為如果存在過多的商業性色彩,依然不會有粉絲買賬、不會對其投入過多的喜愛。在這一點上,阿里旗下的釘釘由于深耕二次元領域,因此深諳此道,不論是打造出釘哥釘妹這般吸引人氣的虛擬偶像,還是玩轉粉絲營銷策劃出道演唱會,都很好地打在粉絲受眾的接受度和喜好度上。

除了偏向二次元文化的虛擬偶像,也有品牌依據自身調性推出超仿真的虛擬偶像,例如前文提到的香港雀巢咖啡自創的虛擬偶像Zoe,還有花西子品牌同名虛擬形象代言人「花西子」,天貓再推出的以代言人易烊千璽為原型的虛擬形象「千喵」,開啟了千璽、千喵雙代言模式。

虛擬偶像的未來在哪?

大開腦洞分享3個小猜想

即便有走在前列的品牌方已經開始關注虛擬偶像了,但真正屬于虛擬偶像帶來的營銷力似乎也并未有破浪的勢頭。對于更多人而言,虛擬偶像就像“小荷才露尖尖角”,如同面對5G與比特幣一樣,聽起來技術非常頂尖,但尚未普及到日常生活中,因此總是隔著一層朦朧的紗去觀賞論足。

那么隔著這層紗,我們就來思考一下,虛擬偶像未來的商業發展路徑都有哪些:

物化?

——場景化應用,工具性革新生活模式

虛擬偶像雖然是以人類為原型的架空形象,但本質仍然屬物。作為數字技術發展到一定階段的產物,虛擬偶像還是要基于技術發揮其工具性。特別是萬物互聯的場景化時代,在技術的支持下,虛擬偶像可以不受時間與地理位置的限制,“閃現”在黃浦江畔拍攝時裝大片,又空降電商直播間帶貨,還可以無縫銜接到演唱會舞臺熱舞嗨歌。

就在今年5月,長沙文旅與QQ炫舞一同舉行了合作發布儀式,虛擬偶像「星瞳」被官方授予長沙非遺文旅推廣大使稱號,隨后星瞳便在長沙開啟了為期一個月的星城之旅。

除了推廣作用,還有地方將虛擬偶像應用到導游解說中,徹底將其作為工具融入人們日常生活中,成為革新人們生活模式的一個解決方案。

人化?

——沉浸式交互,定制化“偶像”落地增加人文關懷

得益于人工智能等數字技術,虛擬偶像不斷被增強“真實”的存在感,從初音未來開演唱會,到B站次元生態不斷涌現的vup(虛擬博主),與虛擬互動已經不是遙不可及的奇思,在未來,當全息投影等技術成熟化,更加沉浸式的交互也會讓“偶像”從線上走到線下,從虛擬走向真實,徹底融入大眾生活的一部分。通過深度學習,主動與用戶交互、關懷用戶,更加人性化,以智能人格化的特征開啟服務受眾的新模式。

美國3D虛擬主播CodeMiko

國內B站VisualReal的VR Star企劃

神化?

——長線主題打造、神格化包裝,吸引忠實粉群

雖然說虛擬偶像大多在往親民路線上走,但偶像本身存在的意義,就是基于粉絲理想自我的投射,即將粉絲自我的某種夢想、欲望、缺憾投射到偶像身上。偶像所承載的群體夢想的“神格”,真人偶像確實難以完美實現,因此通過長期的“神化”主題打造,合理造“神”,實現虛擬偶像圈粉忠實、終身用戶,進而輸出其背后的商業價值,也未嘗不是一種可能。

但值得注意的是,“神化”并非信仰化,作為一種潛移默化地影響人們認知的長期行為,“虛擬偶像”更多的價值還是在于陪伴意義,因此持續性地經營才能確保邏輯線和人設不崩壞,讓虛擬偶像由淺到深植入人們的認知中,成為值得信賴的對象。

當流量被按下暫停鍵

虛擬偶像真的會是明星營銷的更優解嗎?

了解完虛擬偶像本身,我們最后再回到這篇文章開始的問題。

在最近“變天”的內娛環境中,流量被按下暫停鍵,過度營銷被治理規范,明星營銷似乎風頭不再,那同樣作為“明星”的虛擬偶像,真的可以替代真實明星、成為品牌營銷新的破題思路嗎?虛擬偶像與真實明星的差異化營銷在于什么?

仍未可解的虛擬之困

1、技術掣肘,翻車無例外

成也技術,敗也技術。從虛擬偶像的支撐基礎來看,技術的成熟穩定才是虛擬偶像開展商業活動的關鍵。但之所以虛擬偶像自橫空出世以來,發展十余年不溫不火,爆發有余、蓄力不足,歸根結底還是受技術限制。

好比洛天依,前一秒直播帶貨坑位費高達90萬元引得行業直呼虛擬偶像搶了帶貨主播的飯碗,下一秒就在直播間出現了“翻車”事故:因為技術故障,洛天依在演唱時,用戶只能看到洛天依的動作而聽不到聲音,而搭檔主播李佳琦因為不知情,一直極為配合地稱贊洛天依的表演。這場由技術缺失導致的荒誕劇情被網友戲稱洛天依的假唱黑料,對洛天依和代言品牌方都造成了一定的負面影響。

2、人為操控,同樣需要監管

像洛天依“翻車”這種技術的缺憾,實際上背后也是團隊的失誤,因為操控技術的依然是人。

既然是人為,那同樣也會存在風險。雖然看似當下受到嚴格管控的是真實明星,但尚未有針對性規范的虛擬偶像風險性更高,虛擬生態尚未建成一個良好健康的可持續發展環境,不論是技術廠商還是品牌方都在摸著石頭過河、蒙著眼跳舞。

此前日本一家虛擬主播經濟公司COVER旗下的hololive app上的兩名虛擬主播“赤井心”和“桐生可可”背后的中之人(虛擬偶像的操控者),連續發表兩次辱華言論,最后導致hololive上的所有日本虛擬偶像都被撤出中國市場。

技術翻車無非只是被嘲諷一番,但若背后操控者一旦在尺度上拿不準脈搏,挑戰了公序良俗,蝴蝶效應下,對行業乃至社會的影響后果都未可知。

3、情感寄托無歸處,粉絲不買賬

作為文化產業的產物,偶像的誕生來源于粉絲的情感需求。對偶像的情感性追隨,是粉絲文化得以存在的原因,也是粉絲經濟贏得市場的關鍵。

但在當下這個由技術所建構出的超真實擬態環境中,虛擬與現實的界限被一再模糊,粉絲對虛擬偶像的沉迷或許能夠維系一時,但虛擬終歸是虛擬,如果運營不當,粉絲的情感寄托一旦落不到真實歸處,就會清醒過來,成為理智維權的消費者。

在抖音擁有985萬粉絲的虛擬藝人伊拾七,“重度”活躍用戶占比71.24%。但在5月5日的直播中,一款根據自身IP制作的抱枕只賣出了一個,反而另一款有折扣的立白洗衣粉賣出195件。人氣“偶像”帶貨卻比不過折扣價,據統計,伊拾七在去年六月直播帶貨場均銷售額僅1530元。

虛擬主播伊拾七

當虛擬偶像的粉絲文化“失靈”,那么縱使品牌與商家再費力氣運營虛擬偶像,照樣不會被粉絲買賬。

不一樣的符號營銷

雖然同為“偶像”,但虛擬偶像與真實明星的營銷策略卻很不一樣。

品牌方選擇真實偶像的原因更現實一點——為了看得見的“流量”,畢竟明星帶貨,粉絲購買力是真實可見的。而選擇虛擬偶像的品牌,更多是為了開拓市場營銷的多元性和創新性,嘗試更多的可能。

在這一點上,不論是真實還是虛擬偶像的粉絲似乎也達成一致。追星十年的資深氪金粉絲夏夏(化名)認為,還是真實的明星更讓人心動,畢竟有血有肉,只要不塌房,就可以一直追下去。剛入坑虛擬主播羅伊的粉絲小吳(化名)也依然很清醒:“我知道這是假的,我只是偶爾想逃避現實的時候讓自己在這個烏托邦快樂一下。”

因此,即便虛擬偶像與真實明星同為一種文化符號,但在相對應的營銷方式上仍有很大的區分。虛擬偶像也并不能直接代替真實的明星營銷,也并非是理想中的“永不塌房”對象,在直面其商業價值時,品牌還應考慮多維因素,畢竟,人永遠大于技術,包含真誠與善意的人性才是健康的品牌營銷生態所該擁有的內核。

所以!你們對虛擬偶像的期待值有多高呢?伙伴們一起來留言區討論一下品牌該怎么玩轉虛擬偶像吧!

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(39條)