行業困境:創意內容與媒介環境的脫節

一、現象洞察:“2011年的創意碰上2021年的媒介”

寫這篇內容的起因,是因為接到的一個brief:某品牌拿著一支由創意熱店拍好的視頻,找到我們做social傳播,要求最好能用一些年輕人喜歡的B站、抖音、小紅書之類的。視頻大概3分多鐘,沒有任何故事情節,都是傳統拍炫酷TVC的那套手法,講年輕人應該如何不受束縛、大膽做自己之類的。

說實話,我看完這支片子后,第一感覺是:這應該是至少10年前的創意吧,且不說這內容是不是有創意,但這3分多鐘的TVC式視頻,與如今的媒介環境也太格格不入了吧。這種創意,根本沒法適配到如今年輕人的觸媒習慣中啊,那還做什么social傳播?

大家有沒有思考過一個問題:為什么十幾二十年前,會涌現很多非常優秀的廣告創意作品,但如今好像這類平面創意在行業中越來越少?

本質上,其實是由于主流媒介環境的進化,報刊、雜志等這種平面類媒介逐漸被各種互聯網視頻網站代替。創意為了跟上媒介的進化,也就不得不從傳播的語境,到最后呈現的形式,做一個重新設計。

回到上述那個例子,這其實代表了當前行業一個典型困境,那就是:創意內容與媒介環境,正在脫節。直白一點理解就是,我們仍然在沿用10年前那套創意手法,試圖去在現在的媒介環境中做傳播。結局就是,品牌方拿出大概一半的預算去給廣告公司做創意的production,產出一堆又沒有自帶傳播力,又很難適配到現在的媒介中去做傳播的creative assets。

每次我看到廣告案例網上,展出的各種10幾分鐘的廣告視頻的時候,我都會想這些內容到底是要通過什么媒介,傳播給真實消費者的啊。現在不都講短視頻時代嘛?這么長的視頻真的會有消費者愿意看完嘛?

也許看到這,你會拿諸如《后浪》、《大唐漠北的最后一次轉賬》這些案例來反駁:這些不都是長視頻嘛,不都照樣可以在如今短視頻主導的媒介環境中傳播開來嘛?

是的,沒錯,這是我后面會講到的:創意要如何跟上如今的媒介環境,其中很重要的手法是用中心化的內容打破碎片化的媒介環境,從而引發用戶自發傳播,最終達到破圈。

但就我看到的大部分案例,它們的內容創意也沒到可以引發用戶自發傳播的程度,這種創意assets在如今短視頻化、碎片化的媒介環境中傳播的效果,肯定是大打折扣的。

所以,對于手握預算的品牌方,我有個比較極端的建議是:如果agency給你提的是一個從立意角度沒有多少新意的TVC式的內容創意,那建議別把預算花在內容的production上了,不如直接去投硬廣banner或者合作KOL共創內容吧。

媒介的進化,對于創意的要求,一方面是在創意形式上的,比如:從平面創意到視頻創意,從長視頻創意,到短視頻創意等等;另一方面也在創意溝通的語境上:如今的媒介環境,要求在創意構思開始,就要掌握適應當下的傳播語境。

這讓我想起了麥克盧漢的一個經典理論,叫做“媒介即信息”。

每一種媒介都為思考、表達思想和抒發情感的方式提供了新的定位,從而創造出獨特的話語符號。

大家可以想想看是不是這樣,從以前的報刊、雜志,到后來的電視媒體,再到門戶網站,微博微信,到現在的抖音、快手、B站等等,這些媒體背后潛在的傳播語境是不一樣的,是越來越平民化、共創化、娛樂化。

這時候,就要說到一些還算正面的反面案例了。

之所以說,還算正面,是因為這些案例在創意形式上,是契合當下媒介環境的,比如產出一系列30s-1分鐘左右的短視頻,從時長上來說,這至少是比較適合在抖音上投放的。

但又之所以說是反面案例,就是因為它們在創意語境上尚未轉變過來。雖然表面看上去是豎屏、30s左右的短視頻,但從內容上仍然沒有真正融入抖音的生態,用的還是作為品牌方拍TVC自上而下的語境,這就會非常尬。

所以,在這一方面,很多達人、up主甚至會比廣告公司的創意做得好,因為他們是在這篇“土地”里的原住民,自然知道如何保證內容被用戶喜愛的同時,做到“恰飯”不被反感。

二、破局思路:“創意要么去中心化,要么中心化”

上面我們指出了創意與媒介脫節的兩種典型現象:一種是創意形式,無法適配到如今的媒介環境;另一種是創意內容,跟如今的媒介傳播語境不相符。

那接下來,我們再來聊聊:如何讓廣告創意,跟上媒介的進化?

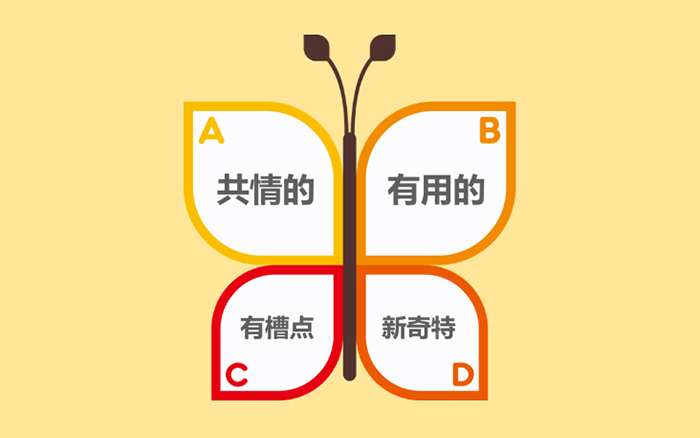

我覺得有兩種方向,可能代表兩種極端做法,大家可以自行在中間找到平衡點:一個方向是去中心化的創意;另一種則是中心化的創意。

先來說說去中心化的創意,這滿足的是如今媒介和受眾的越來越去中心化,特別是各個平臺的算法推薦,讓每個用戶都處在自己的信息“繭房”里。創意要想傳播給這些不同的用戶群中,也就必須做到去中心化。也就是說,以前我們在產出一個創意前的洞察,是基于一群人的共性出發,那么現在要想跟上媒介的進化,我們可能要基于很多個用戶群的洞察,去產出很多個不同的創意。

比如我們現在在抖音上的做法就是這樣,先基于大數據洞察幾類潛在的用戶群,然后再根據不同用戶群感興趣的點,去制定對應的溝通角度,最后去形成不同的創意。這是讓創意跟上媒介進化的第一種做法,更適用于品牌效果類營銷時做的創意。

我們再來講講這第二種做法:讓創意更加中心化。沒錯,在碎片化的媒介環境中,創意要想更大范圍地傳播出去,反而要讓內容更加聚焦在中心化的議題上。就像前面舉的《后浪》、《大唐漠北的最后一次轉賬》案例,單從創意形式來看,它們都是違背了短視頻媒介時代下的產物,但為什么它們最后反而能做到沖破碎片化的媒介,最終做到傳播出圈?

很大一部分原因就是,它們在創意的立意上做到了絕對的中心化。《后浪》聚焦的中心化議題是如何看待隨著中國崛起大背景下的新一代年輕人;《大唐漠北的最后一次轉賬》聚焦的中心化議題是中華民族幾千年來立足的根本:誠信。

自此之后的這一兩年來,我們會看到像這樣聚焦中心化議題的創意作品雨后春筍般面世。為什么?

就是因為這些從社會大趨勢中挖掘的中心化議題,能夠幫助品牌在去中心化的媒介環境中,做到中心化的表達。

三、總結

營銷圈流傳著一句話“我知道廣告費一半是浪費的,但我不知道浪費的是哪一半”,這句話放在媒介投放越來越科學精準化的今天,我覺得那另一半很很大一部分就是浪費在花錢產出一堆跟傳播媒介脫節的創意內容上。

本文首先指出了創意與媒介脫節的兩種典型現象:一種是創意形式,無法適配到如今的進化媒介環境;另一種是創意內容,跟如今的媒介傳播語境不相符。

接著,本文拋出了“讓廣告創意,跟上媒介進化”的兩種解法:一種是去中心化的“順從”,跟著越來越去中心化的媒介和用戶,基于大數據洞察產出對應去中心化的創意;另一種是中心化的“對抗”,從社會大趨勢中挖掘的中心化議題,來產出可以沖破去中心化媒介環境的中心化創意。

以上,歡迎同行探討。

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(1條)