原諒我職業病又犯了。我每天看新聞,心情不僅在“好感動”和“艸他媽”之間波動,還看到了滿屏的知識點。我想以疫情新聞為實例,和大家討論一下影響輿論世界的五個關鍵規律。

一、越「深」影響力越大,

越「淺」傳播面越廣

前幾日,我們的朋友圈被一個科普視頻刷屏了——《關于新冠肺炎的一切》視頻生產者叫「回形針PaperClip」,截止到2月4日,這條視頻在微信上的閱讀量是3200萬,全網播放量超過1.5億。

這條視頻大約在2月2日上傳,很多人不知道的是,當天傳統新聞媒體《財新》也在自己的公眾號、APP上發布了一組新聞。

《財新》的這篇報道,是由37位一線記者采集,足足4萬字的疫情全景調查,徹底還原了這次武漢疫情的全貌。但在財新網的微信公眾號里,文章閱讀量最高的一篇只有5.8萬。3200萬和5.8萬的對比十分扎眼。雖然科普視頻和深度新聞調查之間,并沒有優劣之分,但顯然《財新》的報道更有價值、更有力量,但在傳播力上卻輸給了一個科普視頻。事實上,在這輪疫情報道中,類似《財新》和《回形針PaperClip》的“PK”比比皆是。

我們先看幾篇傳統媒體的深度報道:

第一財經:《現場視頻|武漢東大門出城通道暢通無阻》

這篇文章發布在武漢封城當天,第一財經記者發現武漢的封城居然有“漏洞”。文章發布大約1個時辰后,武漢的出城漏洞才被全面封堵了。

三聯生活周刊:《武漢新型肺炎:為何直到今天才引起更大注意?》

三聯的記者在走訪武漢時發現,很多疑似患者居然沒有被隔離,指出了武漢疫情防控中的漏洞。

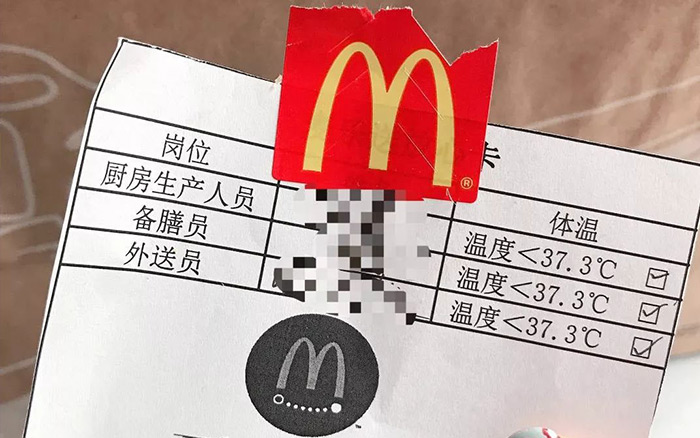

財新:《呼吁改變武漢37.3°接診標準,及早發現行走的感染源》

這是第一次有媒體指出肺炎患者可能無發熱癥狀!我們要重新擬定確診疑似病患的標準。

上面這些文章是傳統媒體記者們冒著生命危險在武漢采集的一手報道。這些文章非常非常重要!因為這不是簡單地記錄事實,而是起到了輿論監督作用,督促了武漢市完善抗疫工作!

但我發現很少有人讀過這些報道,我的朋友圈里也沒見有人轉發過這些新聞。而下面這些看上去無關痛癢的新聞,我反而經常看到有人轉發:

《看看84歲鐘南山院士的肌肉照》

《事實證明,就算封城了,香菇燉雞面還是最難吃的》

輿論世界里一個重要的運轉邏輯就是:越「深」影響力越大,越「淺」傳播面越廣。

打個比喻,如果輿論世界是個平面的大湖,那么深度的內容就是投入湖水里的一塊大石頭,石頭打破了湖水的形狀,但是只打破了一塊石頭大小的表面積。

而膚淺的內容就是石頭投下去之后泛起的漣漪,漣漪沒有明顯改變湖水形狀,但漣漪的擴散面積遠比石頭濺起的水花大的多。

財新們的深度報道就是輿論的大石頭,而回形針的科普視頻、香菇燉雞面就是輿論的漣漪。如果你想傳遞一種思想,或者品牌主想發布一條廣告,那么你先要想清楚:你是想追求更大的影響力,還是想要更大的傳播面?如果你想要動搖某個東西,你需要做的深,如果你想要更大的打擊面,你需要做的更淺。

而對于媒體而言,越嚴肅的報道,我們越要學會「舉重若輕」;越是膚淺的新聞,我們越要試著「舉輕若重」。把大學生辯論賽變成《奇葩說》,就是「舉重若輕」;把娛樂人物訪談變成《十三邀》,就是在「舉輕若重」。

只是用「娛樂至死」的論調評判世界很容易,發現世界背后的運轉規律很難,我希望大家迎難而上。

二、現實中的弱者,是輿論世界里的強者;

現實里的強者,是輿論世界里的弱者

2020年1月28號,無錫市媒體發布了一條新聞。這條新聞報道了無錫市委領導,走訪慰問防控一線人員的情況。這原本只是條普通的時政新聞,但讓無錫市沒想到的是,這條新聞里的一張配圖,讓這條新聞變成了負面報道。

文章里的這張圖被網友截出來,配上了一行文案:「很多人都分不清醫用口罩和N95口罩。左邊醫生戴的都是醫用口罩,右邊領導戴的都是N95。」

疫情之下,醫用口罩短缺,輿論正呼吁把N95留給醫護人員,無錫市委正好撞上了輿論槍口。也許是無錫市委真的沒重視醫用物資的分配,也是只是下屬為了保護領導安全,在視察時特意準備了N95……總之,無錫市委躺槍了。

但無錫市委這一槍躺的并不冤,因為他們不知道輿論世界里的規則:現實中的弱者,是輿論世界里的強者;現實里的強者,是輿論世界里的弱者。

這個理論來自鄒振東教授的《弱傳播》,這本書告訴我們:當一個現實里的強者企圖在輿論世界里發聲時,他應該盡量去連接「弱者」,甚至扮演「弱者」。我們再看一下這篇報道里的幾張新聞配圖:

從這幾張圖里,我們可以看出這位領導是絕對的主角,而他要慰問的群眾、醫護人員都是新聞里的配角。

但我們回憶一下看過的《新聞聯播》,咱們國家各界中央領導在慰問一線工作者時,哪一次不是面露微笑、親切握手、聊家常送祝福?而這位無錫市領導面容嚴肅,手上指指點點,和一線群眾始終保持著安全距離,看上去是不是特別像一位領導?無錫市的這篇時政文章,錯就錯在把市委領導打扮成了強者。無錫市委本想表達「與民共苦」,卻演繹了一回「tianzi巡訪」。

爭取輿論就是在爭取大多數人的認同,而輿論世界里人數最多的就是「弱者」,是無數個普通人。

很多現實世界里的大人物都不懂這個道理,于是他們常常在輿論世界里「翻車」。2019年,馬云老師因為996言論陷入了公關危機。后來又解釋說“不為996辯護,向奮斗者致敬”,但網友依然不會買賬。

我們常說「真理掌握在少數人手里」,這句話我們換個說法就是「大多數人并不認可真理」。尤其是當你把真理肆無忌憚地講出來,那么你就是和大多數人對著干。

中國古代政治舞臺上的強者們就很懂這個道理,很多帝王都不敢讓民眾讀老莊,因為老子和莊子講的真理都過于驚世駭俗。比如,莊子說「竊鉤者誅,竊國者諸侯」,“盜竊了一個鉤子人是小偷,但盜竊了一個國家的人就是帝王”。這話是真理嗎?是大大的真理,但只能拿到臺下說,沒人敢在臺上講。

所以,在輿論世界里不能講道理,道理是講不清楚的。只要你想爭取輿論的認同,你要做的就是站在弱者的立場上發言。

在雞蛋和墻面前,輿論世界永遠站在雞蛋的一邊。

三、沒有主角的新聞,都沒有生命力

2月1日,CCTV記者探訪武漢紅十字會的倉庫,被一個保安攔住了,1200萬人的在線直播信號直接被掐斷。被迫離開的央視記者,在現場遇到一位武漢協和醫院的員工,他告訴記者他們科室醫用物資非常緊缺。

記者:“現在缺到一個什么程度?”

協和員工:我打個比方,我們昨天領了兩件防護服,4個N95。

記者:每人嗎?

協和員工:我們整個科室。

7萬多套防護服,8萬多個護目鏡,9千多箱口罩,這里面的大部分物資都沉積在武漢紅會的倉庫里,沉默地看著武漢的醫護人員拼死拼活……

但就在湖北紅十字會處在風口浪尖時,占據我的朋友圈更多輿論份額的卻是有關「韓紅」的文章:

而韓紅當年接受采訪的截圖畫面,也被網友拿出來頻頻分享。

韓紅老師之所以被刷屏,因為她和她旗下的韓紅公益基金成了一面照妖鏡。

一邊是“一包方便面也能公示”,一邊是“物資太多,沒辦法去找。”新聞雖然是報道正在發生的事,但人類終歸是情感動物,我們在認知事實和表達觀點時,會下意識尋找一個情感寄托和情緒出口,而人物是最好的情感宿主。

如果一個內容或思想,想在輿論世界里獲得更強壯的生命力,它需要寄托在一個角色身上發酵。我們常說,內容傳播得講個好故事,而評判好故事的標準就是,故事里有沒有一個鮮活的角色。

再比如,當我們終于確認病毒可以人傳人,危險不亞于當年的非典時,就有聲音呼吁給當年安以「造謠者」名頭的8個人清白。但這個聲音在洶涌的疫情新聞之中,并沒有形成勢能。直到李文亮醫生去世那天,社會輿論被徹底喚醒,李文亮醫生從「造謠者」變成了「吹哨人」。

在這次疫情發生期間,我們見證了很多大事件,但與大事件伴生的卻是一個個鮮活的人物:鐘南山、李文亮、韓紅、林生斌、賈國龍……

鐘南山院士,是我們對英雄的渴望;

李文亮醫生,是我們對公正的吶喊;

韓紅老師,是我們對善良的堅守;

林生斌先生,是我們對美好的執念;

賈國龍賈總,是我們對經濟的憂思。

這些人物是輿論事件的宿主,也是我們精神的寄托。只有角色才能寄托情感,也只有角色才能發泄情緒。所以我才說:沒有主角的新聞,都沒有生命力。

四、一點不叛逆的內容,

不會有人喜歡

疫情之下,全網都在熱烈的地討論和新冠病毒有關的一切,明星、大V、官員、職員、乃至你媽我爸都裹挾進了這場信息洪流中。在全民熱衷發聲之際,有幾個“挑釁”大眾的聲音出現了,并且這些“挑釁”大眾的文章還刷屏了。比如這兩篇:

《越是關鍵時刻,越要獨立思考》

《疫情災難下:請保持理性,不要加入烏合之眾的狂歡》,這篇文章全網拿到了1300萬+的閱讀量。

這兩篇文章都是在說群體的愚昧、大眾的無知,滲透著精英主義者的自省,是少數派面對多數派的一貫“嘴臉”。為什么反潮流的內容反而會引起大家的關注?因為當所有人都在做同一件事時,信奉同一個觀念,這件事就成了共識。而共識對于我們而言,就變成了沒有刺激感的、無聊的東西。

所以,郭靖不是萬人迷,楊過才是;狗咬人不是新聞,人咬狗才是。疫情期間,與這兩篇文章類似的新聞,還有這位上海華山醫院院長張文宏的講話:

“……人不能欺負聽話的人。所以這一次我做了一個決定:把所有崗位的醫生全部換下來。換成誰?換成科室的所有的黨員!共產黨員在宣誓的時候不是說嗎?把人民的利益放在第一位!迎著困難上!”

我們不是沒見過敢說實話的專家,主要是沒見過敢說實話還有點小壞的專家。說實話讓這位院長變得十分可敬,但這點小壞讓他變得十分可愛,讓他的話有了傳播勢能。樸樹參加《奇葩說》,錄到中途說回去睡覺,這事就上了熱搜。李冰冰參加《演員的誕生》,連續熬夜排戲,累到住院也沒引起網友討論。不是因為樸樹的流量比李冰冰高,而是因為樸樹做了一件叛逆的事。

輿論世界里的規則就是:一點不叛逆的內容,不會有人喜歡。

五、像謠言的內容,

才能走的更遠

如果我們把疫情期間的所有謠言做個排行榜,榜單第一位的應該就是「雙黃連事件」了。1月31日深夜,權威媒體《人民日報》發布了這樣一條新聞:

由于「抑制」這個詞含義很模糊,《人民日報》超越李佳琪和薇婭,成為最強帶貨官,全國的雙黃連脫銷了,而精彩的還在后面:

獸用雙黃連脫銷了;

雙黃蓮蓉月餅也脫銷了;

很多藥企發布新聞,說旗下某產品和雙黃連成分一樣,可以買我的產品。

「雙黃連事件」是典型的謠言誕生案例,要解釋這個事,我們先引入一個公式:

謠言=事件的重要性×事件的模糊性

這個公式是美國著名心理學家奧爾波特提出來的,它非常簡單地解釋了謠言誕生的兩個基本條件。一件事越是重大、能獲得的信息越是模糊,謠言出現的幾率就越大,而人民日報的那條新聞簡直是謠言誕生的最佳溫床。

研發出抗擊新冠病毒的有效藥物,這事重不重要?但新聞里又用了「抑制」這個模棱兩可的詞,這事模不模糊?

而模糊性,不僅是謠言誕生的溫床,還是謠言傳播的發動機。由于事實很模糊,所以事實在每一次的轉述中,都被轉述人加入了自己的理解,于是事實漸漸被曲解,最終變成了謠言。

套用魯迅先生的句式來說:世上本沒有謠言,傳話的人多了,便傳成了謠言。

因為事實是死的,所以事實只會讓一部分人相信。而謠言是在不斷變異的,所以它可以孵化出各種版本,讓不同群族的人相信它。

那謠言傳播學邏輯,我們可以反過來用在內容營銷上,讓你的內容更有傳播威力。把內容當謠言去經營,有兩個核心原則:

1、讓你的內容有一點「留白」

絕對的真理和絕對的錯誤都不值得被討論,涂滿紙張的畫卷也沒有任何想象空間。

比如,一句“我愛你”只會讓對方滿足地倒頭就睡。一句“我差一點就愛上你了”才會讓她徹夜難眠、輾轉反側。

2、讓你的內容可以隨著人群和環境「變異」

你的內容在不同人手里,都能捏出不同的形狀,像病毒一樣不斷適應新的人群、新的環境。

比如,在疫情期間,很多媒體都在發布疫情地圖,公布各省各市的每日的疫情人數變化。這個內容就是典型的死板事實,是沒有生命力的。

但后來,很多公司做了一些H5或小程序,可以實時查詢小區周邊的疫情信息,這樣的查詢工具就火了。

省/市的疫情地圖VS小區的疫情地圖。表面看只是數據的顆粒度更小了,但更精細的數據卻引發了千人千面的反應:

有人看完會驚嘆:“原來我家500米內就有一個確診病患!”

有人看完會長舒一口氣:“看來我們整個朝陽區都比較安全啊……”

有人看完會分享給另一個城市的女友:“快看看,你周圍安全嗎?”

省/市的疫情數據只是公共新聞,小區的疫情數據卻是性命攸關的預警信號!這樣的“預警信號”引起了家人之間的談論、朋友之間的比較。它讓疫情數據在每個人手里,都有了不同的重量。

穿透力更強的內容,不該是一個鉆頭,而是一塊橡皮泥。

總結一下

越「深」影響力越大,越「淺」傳播面越廣;

現實中的弱者,是輿論世界里的強者;現實里的強者,是輿論世界里的弱者。

沒有主角的新聞,都沒有生命力;

一點不叛逆的內容,不會有人喜歡;

像謠言的內容,才能走的更遠。

愿每個正直的聲音,都能得到更大的回響。

數英用戶原創,轉載請遵守規范

作者公眾號:梁將軍(ID:liangjiangjunisme)

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(1條)