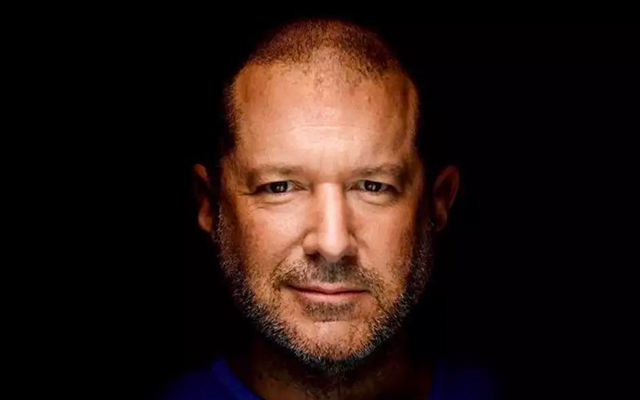

這一次,沒有了喬布斯、李·克勞和喬納森的蘋果還會好么?

百度上說“精氣神”是一個道教內(nèi)丹學術語。

精,泛指有形狀態(tài)之精微物質(zhì);氣,泛指無形狀態(tài)之精微物質(zhì);神,泛指精氣之活力。

若我們拋開醫(yī)學和哲學,把它適用于蘋果之上;那么,2011年10月病逝的喬布斯就是蘋果之“神”、2019年2月退休的李·克勞就是蘋果之“氣”、2019年6月離職的喬納森就是蘋果之“精”。

喬布斯一手締造了蘋果的神話、李·克勞兩支廣告奠定了蘋果的氣質(zhì)、喬納森用iMac、iPod、iPhone、iPad等明星產(chǎn)品塑造了蘋果的美學;只不過2019下半年之后,蘋果將“徹底”不再是我們熟悉中的蘋果了。

下面我們就從喬布斯、李·克勞和喬納森這三個視角入手,去探求他們各自給蘋果留下最深的印記。

一、“神”——喬布斯

蘋果對于喬布斯來說是什么?

是事業(yè)、是人生、是執(zhí)念,也是信仰。

和沃茲尼亞克命中注定的相遇,促成了“藍盒子”的誕生。

《全球概覽》和“家釀計算機俱樂部”的出現(xiàn),給了Apple I和蘋果誕生的契機。

Apple I的遇冷,確定了Apple II的作為一臺完整的全功能消費產(chǎn)品的定位。

1984年曇花一現(xiàn)叫好不叫座的mac,讓喬布斯1985年徹底失去大權(quán)。

對計算機的執(zhí)念讓喬布斯在NeXT泥足深陷,對Pixar的投資點開了新的技能樹,《玩具總動員》的成功讓喬布斯有了和迪士尼談判的籌碼;也為再一次回歸蘋果鋪平了“道路”。

此時此刻,蘋果的市場份額從20世紀80年代末16%的最高點下降到4%,三易其主的蘋果股價從1991年的70美元暴跌至14美元;更諷刺的是蘋果成了當時高科技泡沫唯一的“棄子”。

1996年12月2日,喬布斯終于在時隔11年后再次踏上了蘋果位于庫比蒂諾的土地。

此后,喬布斯于1998年、2000年、2007年和2010年分別推出了“下一個十年產(chǎn)品”iMac、iPod、iPhone和iPad。

iMac和iPhone名副其實:iMac開啟了消費級電腦時代,只是喬布斯被驅(qū)逐給了微軟太多的發(fā)展時間后來居上;iPhone開啟了智能機時代,雖然在5G風口姍姍來遲,但依舊超額賺取著智能機絕大多數(shù)的利潤。

iPod——把一千首歌放進口袋,可謂是科技、藝術和營銷的完美之作,只不過它是被自家的產(chǎn)品iPhone擠下了神壇。

至于iPad,已經(jīng)8歲的它卻依舊難以擔當重任,它暫時還無法成為喬布斯口中“介于手機和筆記本電腦之間的第三種設備”,哪怕2019年WWDC上蘋果給它撞上了自己的系統(tǒng)——iPadOS;而這,或許是喬布斯最后給蘋果留下的“遺產(chǎn)”,它只是早產(chǎn)了大約6年。

哪怕iPod被取代,iMac、iPhone有點過時,iPad不堪大用;喬布斯堅持封閉的iOS系統(tǒng)儼然成為了蘋果最大的護城河,就像喬布斯深深的烙印在蘋果文化中一樣。

二、“氣”—— 李·克勞

蘋果對于李·克勞來說是什么?

是工作、是知己,是商業(yè),也是理念。

如果說喬布斯是蘋果的“救世主”,是他集結(jié)一切可用之力挽大廈于將傾;那么李·克勞就是蘋果的“外掛”,是他一次又一次引爆了蘋果的“查克拉”。

從上世紀80年代結(jié)識喬布斯開始,李·克勞與蘋果合作了30余年。

其中,在1984年超級碗上播出的廣告《1984》更是被譽為廣告行業(yè)的經(jīng)典案例,幫助蘋果把Macintosh電腦捧上神壇。

或多或少,李·克勞在喬布斯和蘋果身上看到了一些東西,而喬布斯也在《1984》中找到了自己的執(zhí)念和蘋果的目標。

只不過Mac隕落得太快,但《1984》和蘋果的聯(lián)系卻從未斷開。

喬布斯繼續(xù)在NeXT和皮克斯影像電腦上重復著同樣的“失誤”,直到無心插柳的《玩具總動員》將他拉出泥潭。

喬布斯1996年12月回歸之后,李·克勞97年的新作《Think Different(不同凡想)》致敬了各個時代的著名歷史人物,幫助岌岌可危的蘋果重拾客戶信賴,也幫喬布斯找到了自己的歸屬感。

而在1984和Think Different之外,李·克勞參與的“Get a Mac”也曾當選2016年《Marketing Magazine》蘋果40年廣告史“10則對定義蘋果品牌最為重要的廣告”。

他不是蘋果員工,但他卻是最懂喬布斯和蘋果“氣質(zhì)”的那一個。

三、“精”——喬納森

但其實大多數(shù)人意識中的蘋果,是沒有喬布斯、也沒有李·克勞的。

我們之所以認識喬布斯,是因為他對智能手機的定義,一堆國產(chǎn)玩家把蘋果美學當做是“教條”;在它們的孜孜不倦以及我們的恍然大悟之中:喬布斯的個性、成功、缺陷、神秘、完美主義和死亡,這一切的一切讓他成為了果粉的信仰,也成了普通人眼中的偶像。

我們之所以想要去認識李·克勞,一部分還是要歸結(jié)于喬布斯,至于另一部分自然就是1984和Think Different;但很多人也只限于他和蘋果“耦合”的那一部分,我們甚至給他打上了蘋果的標簽。

而在喬布斯和李·克勞之外,其實我們認識中的蘋果更應該是喬納森的,是他在喬布斯在世的時候?qū)崿F(xiàn)了喬布斯和李·克勞的“完美設想”,也是他在喬布斯走后的庫克時代依舊給我們一脈相承的熟悉感。

那么在喬納森的眼中,蘋果又是什么呢?

蘋果是職業(yè)、是興趣、是設計,也是自我實現(xiàn)。

喬納森大學畢業(yè)后,從羅伯茨·韋弗集團到倫敦Tangerine設計公司,他的設計理念并不被認可,被評價為“太現(xiàn)代了”。

在Tangerine期間喬納森為蘋果設計了最初的 PowerBook之后,于1992年9月成為蘋果的全職員工。

1996年12月,喬布斯重返蘋果,第一個動作就是以喬納森為核心,重組設計團隊,重新設計公司的桌面電腦;從此喬布斯和喬納森展開了為期15年的合作生涯,喬布斯已然離開了蘋果8年,我們之所以覺得現(xiàn)在的蘋果還是蘋果,是因為它曾經(jīng)堅守的理念和美學還不曾跳出喬布斯堅守的理念。

若我們用喬布斯來劃分,喬納森的設計大致有三個時代:前喬布斯時代(共事)、后喬布斯時代(堅守)、庫克時代(刪減)。

第一:1997-2011喬布斯&喬納森的蘋果復興設計

iMac G3 1998

iBook 1999

Apple Cinema Display

iPod 2001

Nano

Shuffle

iPhone 2007

MacBook Air 2008

iPad 2010

很顯然這一階段的蘋果設計遵循了迪特·拉姆斯的“設計原則”在創(chuàng)新、實用、美觀和更少的細節(jié)之間進行取舍,在材料和外觀有過大膽嘗試。

直到2001年在iPod上找到自己的“設計語言”,以及表現(xiàn)出挖盡塑料的潛力之后08年開始對陽極氧化鋁的大規(guī)模使用。

這一階段是蘋果“超級產(chǎn)品”孵化的窗口期。

第二:2012-2015喬布斯之后蘋果設計沖擊萬億市值

Mac Pro 2013

Apple Watch 2014

iPhone 6 2014

這一階段蘋果在自己的“鋁簡主義”之路上越走越遠,為了設計美學和創(chuàng)新甚至設計出“垃圾桶”巨額“白帶”這樣“低水準”的東西,而且有計劃走進了奢侈主義的“良夜”。

但在蘋果“盛況空前”的時尚風暴之前,蘋果的LOGO依舊是那么耀眼。

這一階段很難說喬納森是江郎才盡,還是沒有了喬布斯的“完美主義”喬納森就開始“放飛自我”了?

只能說蘋果設計的功底還可以看見,但真的沒上一個十年那么耀眼。

當然,這與此階段除了不怎么能打的Apple Watch之外都是“數(shù)字產(chǎn)品”沒有顛覆式創(chuàng)新有一定的關系。

第三:2015-2019喬納森被邊緣化的后蘋果時代設計

iPhone 7 2016

HomePod 2017

AirPower 2017

Apple Park 2017

iPad Pro 2018

Apple Card 2019

Mac Pro 2019

相比于庫克時代用“奢侈品”策略沖擊萬億市值,這一階段蘋果“爆單”明顯快了許多。

再加上這一階段國內(nèi)手機崛起,華米OV以黑馬之姿拳打蘋果、腳踢三星,蘋果手機開始降溫;而在手機戰(zhàn)線之外HomePod不給力、AirPower難產(chǎn)、Apple Card雞肋、Mac Pro定價虛浮、就只剩下剛剛裝了自己系統(tǒng)的iPad還有一點想象力;但很顯然,5G時代蘋果又成吊車尾了。

這個階段蘋果很想突破,但已經(jīng)有點“力所不及”。

之所以把2015年分割開來,主要是這一階段喬納森雖然被任命為“首席設計官”,但蘋果的人機交互設計主管卻直接向庫克匯報;喬納森一度專注于Apple Park并在新品介紹中站臺,擔任“首席聲優(yōu)”。

雖然庫克有站出來“解釋”,但喬納森喪失了一部分話語權(quán)卻是肯定的。

當喬布斯、李·克勞和喬納森以各種形式“離開”蘋果之后,當“奢侈品”之路走不通;蘋果顯然已經(jīng)有點“慌亂”開始用軟件來“反哺”硬件。

當喬布斯、李·克勞和喬納森以各種形式“離開”蘋果之后,當“奢侈品”之路走不通;蘋果顯然已經(jīng)有點“慌亂”開始用軟件來“反哺”硬件。

如果說大中華區(qū)的“敗退”還只是讓它“肉疼”,畢竟賺錢沒那么容易了;那么5G時代被人卡住脖子就有點“惱羞成怒”,但蘋果也沒有坐以待斃,它把iOS一分為七期待有朝一日能夠軟著陸。

所以說現(xiàn)在的蘋果挺危險的,它沒有匹配巨額紅利的創(chuàng)新、也不再獨占驚為天人的設計,當那一個個熟悉的標簽離開,沒有了個人魅力、理念高地和設計執(zhí)行的配合;現(xiàn)在的蘋果就只剩下“商業(yè)”了。

雖然,我們誰都無法否認庫克是一個成功的CEO,但他眼中的設計明顯不像喬布斯那么重要了;喬布斯用了23年提升了工業(yè)設計的商業(yè)比重、喬納森用了27年貫徹執(zhí)行,庫克卻只用了8年就又給工業(yè)設計“降級”了。

而我們最后只有一個疑問:不再那么專注于設計的蘋果,還會好么?

PS:部分圖片素材來自于@theverge、@yankodesign、@虎嗅

數(shù)英用戶原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請遵守規(guī)范

轉(zhuǎn)載請在文章開頭和結(jié)尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規(guī)范轉(zhuǎn)載侵權(quán)必究。

未經(jīng)授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載,授權(quán)事宜請聯(lián)系作者本人,侵權(quán)必究。

本文禁止轉(zhuǎn)載,侵權(quán)必究。

授權(quán)事宜請至數(shù)英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權(quán),侵權(quán)必究。

評論

評論

推薦評論

暫無評論哦,快來評論一下吧!

全部評論(0條)