如何反向發瘋?請欣賞作家筆下的純恨文學

純愛戰士會應聲倒地,而純恨戰士可以永遠屹立不倒。

換一個字,讓當代青年信仰反轉,找到一個對「生活」更貼切的形容——

是的,我們這一生就是一首長恨歌。

哲學家韓炳哲在《愛欲之死》中曾指出:當今社會,愛欲消亡是一種典型的當代病癥。愛欲之死源于規訓社會向效率社會的轉變,規訓社會被禁令、懲罰和應當所統治,而效率社會則被情態動詞「能夠」所控制。

基于此,為了滿足欲望,人們會把更多的時間放在效率上,而不是體驗愛、擁有愛。

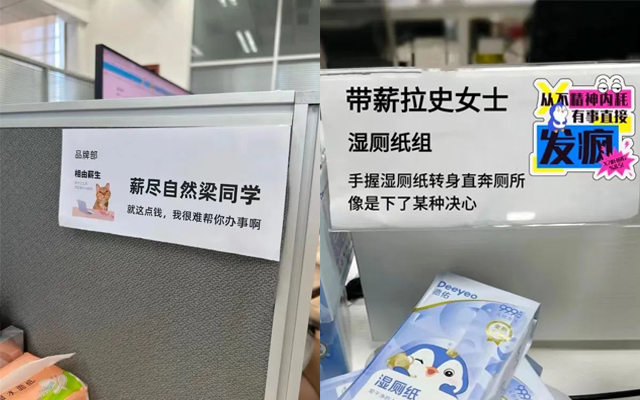

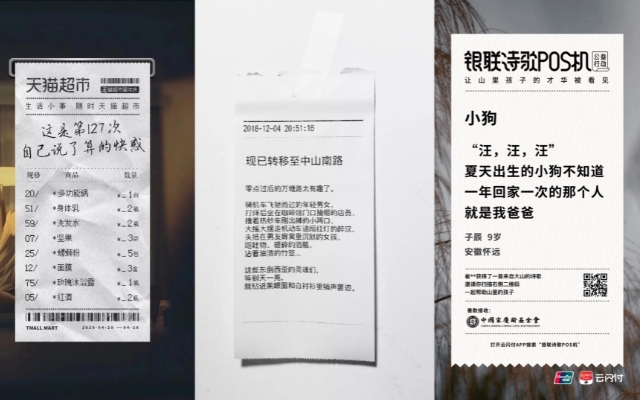

此種功利主義價值觀之下誕生出的廢話文學、發瘋文學,都是在通過各種各樣的喪,去表達被效率壓抑、束縛的個體,宣告主體存在,和心靈感受。

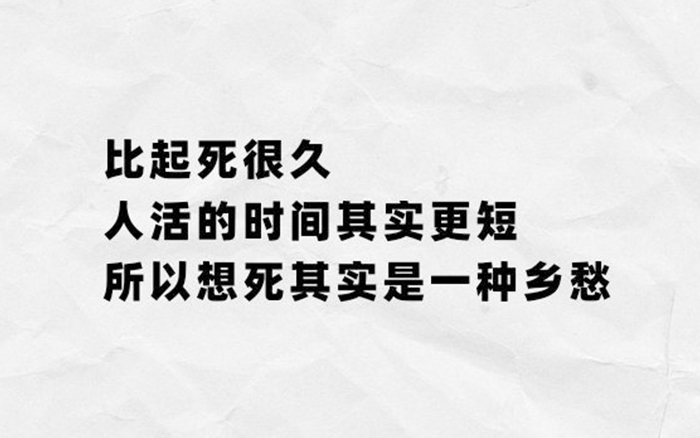

「純恨文學」作為發瘋文學的一種“變異”形態,比發瘋文學更注重自我表達、自我呈現、自我言說的權力;同時,又通過無差別的攻擊,正視傷痛的存在。

簡單來說,就是清醒著沉淪。

恨的存在,并不等同于愛就沒有立足之地。作為一種情感的一體兩面,感知到恨的人才有能力去愛。

在眾多作家的眼中,「恨」毀掉了一切,于是他們看見了生。

01

巴爾扎克《幻滅》

沿著人行道踱過去

瞧瞧塞納河

瞧瞧書店

仿佛有個好心的神道在勸告他

與其投入文壇

不如投河

02

金愛爛《奔跑吧,爸爸》

每天早晨

都是憑借殺人般的意志起床

03

簡 媜《水問》

我愿意是一個傷痕累累的人

殉于對人世的熱愛之中

04

埃米爾·米歇爾·齊奧朗《眼淚與圣徒》

我既沒有愁苦到足以成為詩人

又沒有冷漠到像個哲學家

但我清醒到足以成為一個廢人

05

契訶夫《海鷗》

你為什么總穿著黑衣裳?

我給我的生活掛孝啊

06

三島由紀夫《假面的告白》

每當汽車與我擦身而過

我就在心中大聲叱罵

為什么不撞死我

07

米亞·科托《人魚殘足》

不被燒死最好的辦法

是活在火中

08

加西亞·馬爾克斯《惡時辰》

現在世界末日已經到了

咱們得趕快找塊安靜的、向陽的墓地

躺在里面等死吧

09

加 繆《墮落》

犧牲者會被遺忘

被譏諷,或被利用

三者必居其一

至于被理解,則不可能

10

麥 家《人生海海》

我對生活只有恨,沒有愛

愛被我恨死了

11

老 舍《忙》

一天到晚在那兒做事

全是我不愛做的

12

漢諾赫·列文《安魂曲》

我恨自己靈敏得能覺出一陣風

又軟弱得扛不動一片葉

13

卡夫卡《卡夫卡日記》

痛苦地躺在床上

直到早晨

發現唯一的解決辦法

是從窗戶跳出去

14

米哈伊爾·阿法納西耶維奇·布爾加科夫

《大師與瑪格麗特》

開槍吧,隨便你們做什么

反正我不起床

15

余 華《第七天》

我繼續游蕩在

早晨和晚上之間

沒有骨灰盒,沒有墓地

沒有雪花,沒有雨水

只看見流動的空氣

像風那樣離去又回來

16

陀思妥耶夫斯基《群魔》

結婚,是任何一個獨立自主的人

在精神上的死亡

17

陀思妥耶夫斯基《人不單靠面包活著》

我有一個計劃

做一個瘋子

讓人們去狂怒

讓他們來醫治

使我變聰明

18

羅 素

認為自己的工作很重要

往往是精神失常的前兆

19

梶井基次郎《冬蠅》

我不否定陽光下的風景

所象征的幸福的感情

只是這種幸福傷害了我

我恨它

20

費爾南多·佩索阿《想像一朵未來的玫瑰》

我是一個

沒有精神病院的精神病人

我有意識地瘋

冷靜地瘋

我格格不入于一切

我處于一個清醒的睡眠中

做著瘋狂的夢

寫在最后

“一直把死亡掛在嘴邊的人,不是期待死,而是渴望愛。”

同理,把恨掛在嘴邊懟天懟地,只是很多人對自我意識的保護、對未來世界的期許。

與其囿于聽天命的宿命悲劇論里,不如換一種“做恨”表達方式,讓恨在自由意志里生長。

在作家們的眼中,恨才是能覺知生命真實的途徑,任何人、事、物,都可以成為他們表達恨意的引繩。

但這些回擊只不過是他們解救負面情緒的方式,短暫與世界和解之后,還是要繼續面對生活。

以恨之名,也是另一種意義上向死而生的表達,借此,我們也能夠在愛與恨之間找到自己的位置。

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(6條)