今年3個母親節爭議案例,注意避開營銷雷區

提到媽媽,你會想到什么關鍵詞?“做不完的家務”“獨自帶娃的忙亂”,“廚房時刻操勞著的背影”,還是“獨立于家庭中的個體”、“家庭構建者之一”。

在剛剛過去的母親節,不少品牌以短片形式向廣大母親們表達感激,但也有品牌陷入了營銷雷區,對母親角色進行定義或綁定,遭到不少消費者批評。

今天,盤點3個有爭議的母親節案例,看看品牌營銷時有哪些問題需要規避。

一、藍月亮:“媽媽,您先用”

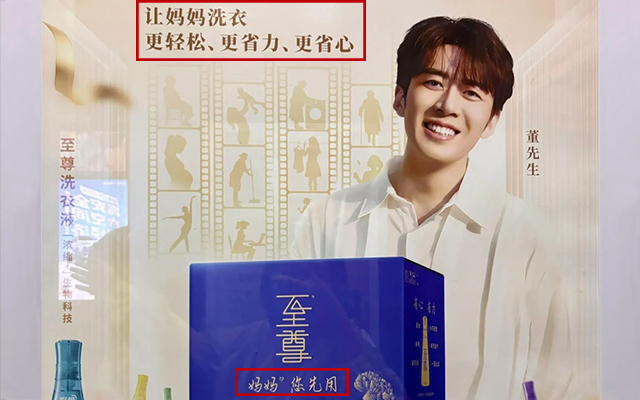

近日,藍月亮母親節電梯廣告所張貼的海報,在網絡上引發了一波批判。

起因是藍月亮想要借勢母親節,推廣旗下“至尊洗衣液”這款產品,同時給5月11日董先生直播間預熱引流。而引起爭議的點在于海報上的廣告詞——“媽媽,您先用”五個大字,以及左上方標注著“讓媽媽洗衣更輕松、更省力、更省心”的廣告文案。

此外,海報背景中多幅女性獨自做家務的剪影,包含了從懷孕到陪伴孩子、照料家務事、職場奮斗以及緩緩老去的一幕幕場景,也引發了網友不滿。

網友批判的點在于,母親節是向媽媽表達愛意與感恩的節日,品牌重點本應放在強調產品對母親的特殊意義上,藍月亮卻刻板化母親,將洗衣服“塑造”成了媽媽的“專屬業務”。

“好惡毒的內容,母親節還讓媽媽洗衣服,還媽媽您先用”

“都什么年代了還用媽媽先用洗衣液這樣的廣告語”

“指代太明確了,為什么要默認媽媽洗衣服”

“母親節,不是母親的勞動節”

......

輿論發酵后,藍月亮官方迅速發文回應,表示他們初衷是為了感謝母親,“這份愛意在我們的創作中未能準確表達”,但網友們并不買賬,甚至直接反駁“這不算誤解吧,就下意識覺得這是媽媽的事情。”

隨后,公司又發布一則詳細說明,并向網友征集文案。但依然被認為態度不誠懇,遭到了網友批評。

截至目前,藍月亮已經刪除了對母親節爭議相關海報的說明,主頁只剩下邀請網友改文案的活動和話題。

有爭議的電梯海報也更換成了網友的投稿作品。

但消費者似乎并不買賬。

二、達美樂:購母親節套餐,送媽媽愛心圍裙

為慶祝母親節來臨,達美樂推出“獻禮母親節套餐”,每份套餐內含披薩、小吃、甜品和飲料等,售價118元,隨套餐贈送一件“愛心圍裙”,“愛心圍裙”上印有“媽媽我愛你”“您辛苦了,謝謝您”等字樣,圍裙限量3萬個,送完即止。

該活動在社交平臺引發了討論,網友們對此褒貶不一。

大部分網友認為,在母親節送圍裙并不妥當,“就像小朋友過生日,給他送教輔資料,小朋友也不會開心”。

并且,送媽媽圍裙似乎默認“媽媽應該承擔為家庭煮飯”這一職務。

但也有網友持反對意見,他們認為,這是否是一種過度解讀。圍裙只是作為一個贈品禮物送給媽媽,本質上只是一種實用的廚房工具,有贈品總比沒有的好,況且,也可以是兒女或是父親戴上圍裙給媽媽做飯。

該觀點遭到了反駁。

還有網友表示贈品是什么無所謂,重要的是孩子在母親節當天是怎么向媽媽表達感激和愛意的。

達美樂官方回應:送圍裙是為了表達對媽媽深深的愛意和感激,希望媽媽戴上圍裙能感知到:家庭成員都明白她為家庭的付出和辛苦。

值得一提的是,餐飲品牌刀板香也是同樣的套路,其所投放的電梯廣告詞“媽媽,我餓了”更是遭到了激烈批評。

三、臺灣必勝客:只有你回家,媽媽才會吃大餐

必勝客在母親節來臨之際發布了一支影片,點出了媽媽只身在家“隨便湊合著吃”的真實樣貌。它描述了媽媽們在子女不在家時湊合著吃,雜菜湯、剩魚剩肉等,只有在子女歸家時,母親們才舍得吃點好的。

出發點是鼓勵子女多回家看看媽媽——“你回家的那一天,就是母親節”,但卻引發了關于“道德綁架子女”的討論。

不過也有網友表示:品牌本意可能只是希望“我們不只是在母親節這一天想到媽媽”,只是時代不同,放到今天,這樣偏“歌頌苦難”的創意會顯得很沉重,因而引起大家的反感。

針對“歌頌苦難”在當今時代并不可取的爭論,也有網友表示"媽媽只在子女歸家的日子里吃大餐“的社會現實依然還存在,品牌在廣告片中提出來沒什么問題,只會讓我們想到要多陪陪媽媽。

最后,還有少部分網友表示,品牌只提出了問題,卻沒有給出解決這個問題的途徑,被批評也是正常的。

結語

總結以上三個案例,我們可以看到品牌在母親節營銷上,可能觸碰到的幾個雷區。

1、刻板印象母親就該是為家庭付出的那個角色

一直以來,提到“煮飯”“灑掃”等家務勞動,多數人可能首先會想到母親,電影、電視劇中也會以母親在這方面的付出來歌頌母親們的偉大,現實中,也仍存在著媽媽為家庭放棄自己部分理想的情況,“奉獻”“以家庭為導向”似乎已經成了媽媽角色的一個代名詞。

但是,在母親角色前,我們是不是也應該意識到,媽媽首先是她自己,是獨立的一個個體,她不應也不該成為必須為家庭付出最多的那個。

2、繞不開母親和孩子的綁定關系

“媽媽圍著孩子轉,所有好的都留給孩子,只有孩子回家媽媽才格外認真對待每一天......”,把媽媽和孩子聯系到一起本沒有什么,但將母親和孩子強綁定到一起,塑造母親離開孩子就變得苦哈哈的形象,對孩子進行“愧疚式教育”,可能會使得觀看廣告片的母親和孩子都感到不適。

3、廣告僅僅停留在發現問題階段

媽媽為什么圍繞著孩子轉?孩子餓了怎么就只會喊媽媽?提到洗衣、做飯為什么會首先想到媽媽?孩子又為什么常年不能回家?

如果說“母親和孩子不健康綁定模式”是客觀事實,那么作為具有傳播力量的廣告,歌頌這樣的不良模式,將這種自我扼殺式的“犧牲”美化成愛,而非讓這一類媽媽看見更多可選擇的生活方式,明白孩子不在身邊自己也可以過的很好,而自己過得好遠在外地的孩子也會少了擔憂牽掛的事實,是不是并沒有起到好的引導作用呢?

歡迎評論區補充看法~

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(5條)