信息流廣告的起點,看完《社交網絡》宛如走過Facebook的草創(chuàng)

當你在百度搜索欄輸入“扎克伯格是”幾個字后,出現的參考內容往往讓人摸不著頭腦。但不管扎克伯格是什么,他都是這個時代的程序天才,今天就為大家?guī)碓瞬竦膫饔涬娪啊渡缃痪W絡》。

往期回顧:

第三期:看完再無驚喜的蘋果發(fā)布會,我用5000字重刷了《喬布斯》,真香!

第二期:讓時尚界重新讀懂色彩,4000字看完《圣羅蘭》品牌史詩

第一期:從被遺棄到引領時尚,5000字看懂《香奈兒》傳奇品牌故事

第四期

《The Social Network》

120分鐘,豆瓣8.2分,該片拿下了三項奧斯卡獎和五項奧斯卡提名,由大衛(wèi)·芬奇執(zhí)導,杰森·埃德伯格和安德魯·加菲爾德主演。

電影講述了扎克伯格從無到有創(chuàng)立Facebook的故事。

電影以兩場官司為主要事件,對于扎克伯格本人形象的正面描寫并不多,通過周圍的人和事,側面展現了這位21世紀初最天才的程序員的真實樣貌,也為人們披露了Facebook的草創(chuàng)時期。

一

讓哈佛頭痛的天才程序員

席卷常春藤的“社交網絡”

1、程序員分手,校內網遭殃

2002年,18歲的扎克伯格進入哈佛大學,學習心理學與運算科學。如果運算科學算是一個程序員的正經專業(yè),那心理學大概得是扎克伯格的不務正業(yè)了,但恰恰是心理學,讓其對“受眾”把握得當。

2003年,扎克伯格分手了,而分手后身為一個直男的逆反心理作祟,扎克伯格拉著好友薩維林搞了個叫Facemash的“辣妹評分網站”,相當于殘疾版的陌陌、探探一類的交友軟件。扎克伯格搞定程序問題,薩維林提供算法支持,而面向的受眾,則正是哈佛學生。

就這樣,黑進各種花名冊,抓取女生照片和個人信息,再放入網站中供男生打分,這個叫Facemash的網站,瞬間在哈佛校園內火了起來。

2、Facemash大火,扎克伯格嶄露頭角

在短短兩小時內,Facemash網站被點擊兩萬兩千次,直接導致哈佛校內網掛掉,而在之后更是被校方指控“侵犯校園安全”,最終被留校察看六個月。

扎克伯格火了,至少在哈佛校園內火了。而在這時,溫克萊沃斯兄弟找上門來,想請扎克伯格幫助其搭建網站,以便女同學和男同學在網絡上知曉彼此信息,同時打造一份專屬感,他們需要有創(chuàng)意,有才華的程序設計師——扎克伯格。

3、聯手薩維林,打造Facebook

溫克萊沃斯兄弟的網站給了扎克伯格靈感。在接受邀請后,扎克伯格沒有第一時間幫助他們搭建網站,反而找到了摯友薩維林,和他談談這個想法。在哈佛學習金融知識的薩維林欣然接受,并愿意提供資金上的支持。就這樣如“花名冊”一般的線上網站誕生了,扎克伯格為其取名The Facebook。

2004年的扎克伯格就已經抓住了校園生活中最重要的事“興趣”,有一次同學想要了解一個女生的感情狀態(tài)時,扎克伯格突發(fā)奇想,為什么不能讓她自己在網絡上標注出來?這樣既提升了求愛者的興趣,也提升了自己對于即將到來的感情的興趣,于是Facebook有了“感情狀態(tài)欄”。

扎克伯格與薩維林提出7比3的股權分配,由薩維林出任CFO,兩人開始共同打造這個互聯網神話。

二

對簿公堂與摯友分道揚鑣

Facebook走出大學校園

1、沖突不斷,昔日好友股權僅剩0.03%

快速發(fā)展的過程中,沖突是不可避免的。扎克伯格和薩維林在經營理念方面沖突不斷。薩維林想要尋找廣告商,讓The Facebook開始獲取廣告收入,而扎克伯格則認為,The Facebook能做遠不止這些。

同樣是2004年,扎克伯格遇到了肖恩帕克,這為他在商業(yè)上打開了通向另外一個世界的大門,肖恩帕克為扎克伯格引薦不同的投資商,從50萬美元,到100萬美元,越來越多的資金涌入,同時建議去掉“The”,改名為“Facebook”。

在Facebook邁入正軌之際,薩維林發(fā)現,經過兩次股權稀釋,自己原定30%的股份只剩下了0.03%,薩維林想不明白扎克伯格為什么要這么做,而影片對這位心理學和運算科學雙修的編程天才并沒有正面刻畫。

2、對簿公堂,兩場官司和解了事

在2005年,扎克伯格迎來了自己的兩場官司,溫克萊沃斯兄弟告他竊取靈感,摯友薩維林想要通過法律手段拿回自己應得的。

辯論場上的扎克伯格好像對一切都不在乎,除了Facebook,除了曾經摯友薩維林的話和態(tài)度。雖然扎克伯格能言善辯,洞察人性,但最終兩場官司卻都以和解結束,扎克伯格以巨額賠償,將Facebook的控制權徹底獨攬。

3、走出校園,Facebook向社會開放

2006年,作為美國校園網的Facebook選擇向全社會開放。在當時Facebook已經成為了全美,乃至全世界名校獨一份的“社交網絡”,離開舒適區(qū)這個行為引起了來自校園和社會極大的非議。

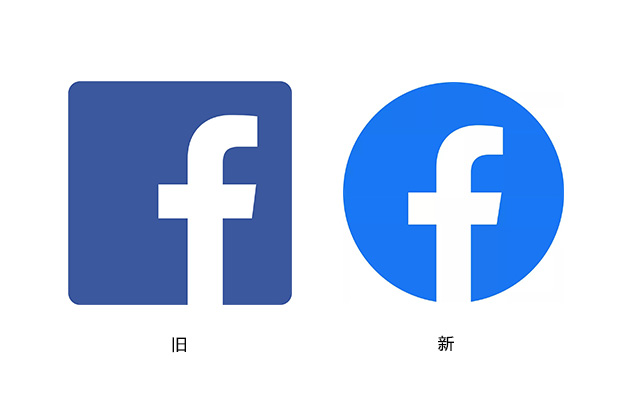

但從現在來看,這個行為在商業(yè)考慮上是毋庸置疑的,Facebook正式成為了一個世界級,全民級的網站,其進步速度之快不僅體現在每年的財報數據上,也體現在Facebook的Logo美學上。(確實越來越好看了,有沒有)

在擺脫校園圈層后,為了讓更多用戶更加喜歡這個平臺,讓“社交”進一步體現其價值,Facebook從“點贊”功能,到對“#”tag的應用,都不斷推動用戶社交行為發(fā)生,不斷提升用戶粘度。

在2016年Facebook用戶突破十億之際,他們邀請W+K為其制作了這支90秒的短片,不管是從廣告還是從產品本身來看,都證明了Facebook的成功。

Facebook第一支廣告片

這是Facebook第一支品牌片,視頻并沒有在講Facebook本身,而是在說“椅子”對于生活來說是多么重要,橫跨不同的人種,穿過不同的大陸,我們可以看到在一張張椅子上發(fā)生的故事。

然后從椅子到門鈴、橋梁等生活中那些人們在意或不在意的事物,但恰恰卻因此而聚集,不孤獨,直到視頻最后才出現“Facebook”字樣。

“Facebook”正如這些事物一般存在于你的生活,也如另一個空間一樣,承載你關于生活的喜怒哀樂。這支廣告片創(chuàng)意十足的同時,也盡顯高級感。

三

“廣告狂人”扎克伯格

締造Facebook社交媒體帝國

很難想象廣告這個行業(yè)最終是被一個程序員硬生生改變掉了,扎克伯格將心理學的知識運用到程序編程和商業(yè)運作方面,曾經最討厭廣告的他,如今變成了名副其實的“廣告狂人”。

1、Facebook出現前,廣告依然屬于傳統媒體

在Facebook出現前,“廣告”依舊歸傳統媒體所有,報紙、雜志、電視仍是廣告投放的主要陣營,品牌和代理商依然要圍繞這三種生活場景來構思創(chuàng)意。當時依舊是賣方市場,品牌方賣什么,消費者買什么。

我想,看過葛優(yōu)主演的電影《大腕》的朋友一定對于那個年代的“廣告”二字印象頗深,在Facebook所代表的互聯網廣告出現前,廣告營銷市場便出于那樣的局面。誰名氣大,找誰做廣告,只為了讓消費者“看見”,如何將自己廣告成功送到消費者眼前,這是所有品牌都在考慮的事情。

電影《大腕》片段

2、信息流廣告上線,品牌入駐線上平臺

2006年由Facebook 首先推出信息流廣告。這種穿插在各種社交內容中的廣告,完美體現了“定制化需求”的作用,將用戶進行標簽分類,生成消費者畫像,從而精準投放。

由于用戶基數大,廣告觸達效果好,投放精準后帶來的流量足夠龐大,用戶體驗較好,信息流廣告瞬間吸引了所有品牌的目光,也改變了廣告行業(yè)的業(yè)態(tài)。報紙雜志快速淡出廣告市場,電視廣告權重不斷下降。

而這一切的原因即是扎克伯格在創(chuàng)立Facebook時所強調的“興趣”,這是吸引人們關注的要點,Facebook帶來的全新社交體驗改變了人們的生活和社交方式,同時也改變了廣告行業(yè)。文字、圖片、視頻各種廣告形式均可承載,也可選擇性關閉和跳過,打破以往傳統媒體的廣告局限性。

從以前的賣方市場到現在的買方市場,說到底這背后是供大于需的現實情況。在信息流廣告時代,廣告門檻被無限拉低,中小企業(yè)井噴式出現,廣告不再像是一個重要的行業(yè),反而像一個重要的零部件搭載進了Facebook這樣的互聯網平臺,供眾多品牌組合搭配。

在2008年,寶馬、耐克等品牌相繼入駐Facebook,在投放信息流廣告的同時,打造社交媒體形象,以產品圖文和廣告TVC為主,聚攏流量吸引消費者的同時,也能快速將活動及優(yōu)惠信息傳達給消費者。

最終實現平臺提升自身廣告權重,品牌收獲流量加速轉化,消費者獲得更多選擇,快速獲取消費信息三方共贏的局面。

2010年以后,推特、微博、Instagram等社交媒體平臺也相繼開始出現信息流廣告,廣告行業(yè)正式迎來變革時代。

圖片來源于網絡

3、互聯網運營常態(tài)化,Facebook放眼“元宇宙”

2012年5月18日,Facebook正式上市。在國外,“臉書、推特、湯不熱”三足鼎立,各大品牌相繼入駐,構建自己的新媒體矩陣,然而在Facebook收購Instagram、湯不熱早早敗下陣后,也只剩推特與之抗衡。二者的關系基本相當于國內的微信和微博。

主打社交圈的微信和QQ自不必多說,國民級App,互聯網流量的終點,而微博的話題度和窗口性,則代表著流量的旋渦,小紅書則通過生活方式“異軍突起”,相當于Instagram。

“戲臺搭好,角兒們才好各顯神通”。在移動互聯網時代,信息爆炸式增長,人們的逐漸審美疲勞化、高級化平臺聯動、品牌聯動、明星聯動,各式活動只為聚攏流量,打造品牌人設,從而實現轉化。

國內外品牌各自的線上新媒體矩陣日趨完善,線上營銷手法日趨一致,當算法不能提供更多的流量,信息流廣告投放成本越來越高的狀況下,品牌又開始走“被看見”的老路,尋找自帶流量的大明星、大主播,提升知名度,而這不正是Facebook之前的營銷狀態(tài)嗎?互聯網和廣告的未來又在哪里?

信息流廣告的開創(chuàng)者,Facebook的創(chuàng)始人將目光投向了“元宇宙”,簡而言之互聯網是“偽虛擬”的話,那“元宇宙”就是無限趨之與“真虛擬”的東西。扎克伯格這位“廣告狂人”又將在“元宇宙”時代帶給我們哪些更新奇的內容,帶個廣告行業(yè)哪些變革,大家不如拭目以待。

扎克伯格化身虛擬角色出現在元宇宙虛擬會議室中

四

Facebook:一個不會社交的人建立的社交網絡

電影在兩場官司結束后就結束了,作為一個直男,一個不太會社交的人,卻建立了世界上數一數二的“社交平臺”,年僅37歲的扎克伯格,可謂是“活著的傳奇”。

移動互聯網時代,“社交屬性”幾乎是所有App的必備屬性,而作為行業(yè)龍頭的Facebook未來會誕生出怎樣的新奇事物,元宇宙又會在扎克伯格的推動下如何發(fā)展,我們不得而知,但充滿期待。

扎克伯格金句大賞:

1、我覺得最好的公司,不是因為創(chuàng)始人想要成立公司,而是因為創(chuàng)始人想要改變世界。

2、生活就像所有美好的東西一樣,通過不斷的努力、不斷的練習才能達到你對它的期待。

3、很簡單:我們創(chuàng)建服務不是為了賺錢;我們賺錢是為了提供更好的服務。我們認為這才是做事的態(tài)度。

4、我想讓我的生活盡可能變得簡單,不用為做太多決定而費神。

5、比完美更重要的是完成。

6、沒有人一開始就能想清楚,只有做起來,目標才會越來越清楚。

7、投資者最大的美德就是耐心。

8、無人機、虛擬現實和人工智能一個都不能少。

9、我們的使命是讓世界更加開放、聯通。通過讓人們分享想要分享的內容,與想聯系的人進行溝通,無論他們身在何方,我們力圖實現這一點。

10、如果做你所愛的事,在逆境中依然會有力量。

Facebook沒能進入中國,但一家來自中國企業(yè)卻做到了赴美上市。

參考資料

部分圖片來自于網絡

百度百科——Facebook

百度百科——扎克伯格

為什么谷歌和臉書無法進入中國?馬化騰的回答真是厲害了!教科書級別

比完美更重要的是完成——馬克·扎克伯格語錄

信息流,燒光的只是員工3500元底薪,帶來的卻是33434元的月薪收入

豆瓣電影《社交網絡》

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規(guī)范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(9條)