在新的廣告環境里,導演和品牌以及代理商的合作變得越來越多元和深入,廣告導演開始主動參與甚至掌控整個項目,而并非只扮演拍攝和執行的角色。除此,我們之前認為對立的「藝術」與「賣貨」也并沒有那么強烈的沖突,總之,這個時代下的廣告行業已經不存在所謂的「創作正確」。

來源:品牌制片廠(微信號:brandfilm)

作者:岳野兔、影子

在知乎上曾經有個導演說,拍電影才是情懷夢想,拍廣告只是為了生計。如今可不是這么回事兒了啊。之前 16:9 的寬幅敘事霸占了視覺審美,后來人們發現圓形也可以講故事;過去我們要把手機屏幕橫過來,現在豎屏的視頻層出不窮……在改變的浪潮里,廣告已經不是以前的模樣,隨之廣告導演也有了更高程度的創作自由,在慢慢走向電影導演一般的光環中心。

去年在 SocialBeta 年度最佳影視廣告的榜單中,我們分析了那些制作精良的廣告片,而這次我們對話了 6 個有著不小年齡閱歷差距的「廣告片匠人」,他們之前可能是 MV 大師,是攝影師,是電影導演,但在這篇文章里都以「廣告導演」出現,講講在優秀的作品之外,他們對這個身份和行業的一些看法。

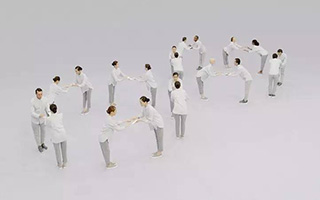

注:以下是我們采訪到、以及后文會涉及到的 6 個導演簡介(按姓氏首字母排序)

「其實,我們一直都沒當自己是拍廣告的」

今年 6 月 5 號,一部講述七個獨立品牌創始人關于夢想、關于掙扎的紀實電影《內心引力》即將登錄院線。歷時 18 個月,輾轉 6 個國家 16 座城市,累積了 80000G 拍攝素材,幾經波折后這部九十多分鐘的片子才搬上了大銀幕。在作品受到無數關注和贊譽的同時,幕后導演釀影像工作室的胡弦子也隨之進入更多行業人的視線。

從作品數量上來看,胡弦子算不得一個高產的導演,但她所選擇的品牌和項目,都和她自己的風格調性很一致,比如極客公園、先鋒書店等等。關于在拍攝上的信條,胡弦子曾這樣說過,「時間是最好的容器,釀成為時間的紀錄者,像手藝人一樣慢慢熬制影像」。

「我喜歡的東西,未必會很賣貨」

在「官方」的評價中,林哲樂是一個不循規蹈矩,有很強獨立性的 80 后導演。在二十幾歲的時候,他一人承擔編劇、導演、攝影、后期拍了動畫短片《Q 魚的下午》,講述一只擅用精神勝利法的獨眼魚在生命盡頭度過的最后一個下午,片子從頭到尾都是非常普通但都被恰好賦予寓意的魚缸實景,以及大段大段喋喋不休的內心獨白,這樣的風格很容易讓人覺得,林哲樂是一個專注自己的意識世界,不理會商業廣告的獨立藝術家,但實際上,同期他的廣告作品也已經開始「嶄露頭角」——2005 年,《DDS dental care---Police and thief》選送嘎納國際廣告節并入選英國《SHOTS》影視寶典 90 期,廣告作品《China Show》系列獲得北京 one show 金鉛筆青年創意比賽影視金獎。

去年林哲樂為農村淘寶拍攝的首部賀歲微電影《福與李》入圍金馬獎,今年他又拿出了淘寶二樓《夜操場》這樣的成績單,如此,在獨立思想、打破規則等等標簽之后,他也是一個成熟的廣告導演了。

「拍得愈不像廣告原本應有的模樣就愈成功」

很早之前,羅景壬就有了「臺灣最重要的廣告導演之一」的頭銜,你所看過的臺灣優秀 TVC 幾乎一半出自他的手筆,自 2001 年開始執導商業廣告片,他三度獲頒時報廣告金像獎「年度最佳導演獎」,作品還曾獲倫敦國際廣告獎,紐約國際廣告獎,芝加哥國際廣告獎,龍璽華文廣告獎,亞太國際廣告獎……也許你不熟悉這個攬獎無數的羅景壬,但你一定被他的廣告觸動過。臺灣奧美廣告創意總監龔大中曾用四個詞這樣評價羅景壬:「他神秘、客氣、害羞、有禮……」——的確,從為金士頓拍攝的《記憶月臺》到統一《小時光面館》,再到豆瓣《我們的精神角落》,他可以用產品講一個溫暖感人的故事,也可以為品牌造一個荒誕虛無的世界,我們沒辦法用一個詞匯「固定」羅導的風格,但是只要看見導演欄是他,這個廣告就不會錯。

「我不覺得自己是一名藝術家,我只是用自己的角度去拍攝。」

夏永康,知名攝影師及導演,被譽為香港「視覺之王」。早年于加拿大攻讀平面設計,回國后成立 Shya-La-La 工作室,同時為多份國際時裝雜志工作,包括《i-D》、《VOGUE 》、《VISIONAIRE 》等等,曾參與王家衛《花樣年華》、《春光乍泄》等多部影片的拍攝,被很多人認為是張國榮的御用攝影師。在獨立導演影片之前,夏永康以鮮明的極具電影質感的個人攝影風格廣受贊譽,而在廣告作品《眼》、《不怕黑》中,卻以黑白的影像處理帶出了一個不受時間限制的經典廣告作品,從攝影到電影到廣告,這種「割裂」和「不連貫」一向是夏永康作品的特點,不同面相的作品都是出自于他的手,有商業氣息濃郁的作品,也有藝術完成度特別高的作品,有刻意營造環境的作品,也有創作者自己縮小至偷窺角色的作品……在他的眼中,變遷的時代是最美的,而他想做的,從始至終就是一個在屬于自己的角度里默默記錄的人。

「用影像構成反烏托邦世界。」

臺灣新銳導演謝宇恩 Yuen Hsieh,青少年時期移居倫敦,畢業于英國皇家藝術學院,2016 年為倫敦雙年展拍攝的短片《修龍》被 SHOWStudio 大力推薦;為蔡依林拍攝《戀我癖》MV,接連兩支話題性十足的影片,讓這個名字橫空出世,此后也為香奈兒拍攝 #My1stChanel新東區 、耐克#KissMyAirs 等廣告片。無論是商業廣告還是藝術短片,謝宇恩的作品都極具個人色彩,擅長用強烈魔幻感的視覺美學來展示他獨特的品味以及以及對未來的想象力:量身打造的服裝造型、與臺灣風格完美結合的配樂、以及用書法撰寫的主視覺字體……在他用影像為自己建構的這座反烏托邦世界中,我們可以看見謝宇恩如何將臺灣的次文化撞擊出另一種美。

「不論是MV還是廣告,他一直都很慢,但慢出一種哲學。」

如果你在 KTV 點過梁靜茹的《暖暖》,一定記得開場之前有那么長那么長的一段劇情(男主的手機還掉進馬桶里了)……不少人都說,這個「劇情 MV」大師拍攝的作品實在都太「慢」了,看他的 MV 像看電影。對,他就是很「慢」,而且不只 MV,一般運動品牌的視頻廣告多數打著熱血主題,比如耐克的廣告一度讓我想立馬站起來下樓跑幾圈,相較之下周格泰為 New Balance 拍攝的《致匠心》和《每一步都算數》,確實太緩慢了,但是存在于畫面、節奏和旁白中的這種慢分寸正好,有一種你從其他導演身上難以找到的沉穩和從容。

再看紅星美凱龍的《愛木之心》和《更好的日常》,又會發現周格泰能把一切抽象的浪漫情懷與精神訴諸畫面。在那么多廣告里,他的作品很容易辨識,但是鮮少有人能重復出他的影像哲學。

……

基于對這些廣告作品的喜歡和敬佩,以及在創意拍攝環節的一些疑問,我們對話了以上部分導演或者與他們合作過的代理商,總結出了以下幾個觀察,希望能讓你對新媒體環境下的這些廣告導演有更加深刻和清晰的認識。

品牌代理商和導演是如何選擇彼此的?

在很多好奇的問題中,我們最先選擇了這一個:當被某個視頻廣告驚艷時,常常會疑惑,品牌代理商和導演是如何找到彼此的?他們如何預知到導演可以把當下這個作品呈現得完整滿意?

1.廣告公司常常因為一個契機與導演成為老朋友

被問及有了劇本或想法時,會依據什么標準選擇廣告導演,UM 中好的創始人胡凱說,「我們希望讓導演的表達欲望能和甲方的商業訴求很好地結合起來,會看 TA 是否適合這個創意或者劇本,但這個『適合』,并不是去看他的經驗,而是看他的『欲望』。『會拍』重要,但是『想拍』比『會拍』更容易出作品。」說起來中好和林哲樂的第一次「相遇」有點偶然:2011 年冬天,支付寶需要拍攝一條以「看不見的安全保護」為主題,跟春節歸家有關的微電影,中好想尋找一個風格比較獨立的導演來執導,于是在朋友的推薦之下,找到林哲樂拍了《箱子的 2012 公里》。這次合作的源頭似乎是非主動選擇,卻成了一個「相見恨晚」的契機,在之后的淘寶二樓《夜操場》等作品中,順理成章地選擇了林哲樂。

當然「常年搭檔式」不止這一對兒,W 和羅景壬共同服務 Timberland 大黃靴和豆瓣,Verawom 和周格泰為紅星美凱龍拍攝《愛木之心》、《更好的日常》都是這樣……曾經 Verawom 的執行創意總監蔡萌說,和周導的合作已經不需要磨合了,這種老友式的默契,在拍攝中也算是一顆定心丸吧。

2.導演依靠實力和獨特的作品風格吸引品牌

從導演層面來看,一般是品牌或者廣告公司直接來找到他們。夏永康導演告訴 SocialBeta,「在接到這樣的邀請時,我會看他們的要求是什么,繼而考慮我是否能夠做到。很多東西我都想去嘗試,但我都需要看有沒有信心拍好。」夏導說的謙遜委婉,但也可以看出他更傾向于選擇符合自己理念且擅長的片子去拍,比如丸美第一季的《眼》是好友梁朝偉指定他來進行拍攝,大家都非常滿意這個合作模式,才有了后面第二季周迅加入的《不怕黑》。

而作為相對小眾的團隊釀像,我們總擔心它不夠「有名氣」吸引到品牌,但采訪中弦子的回答打破了我們這個「擔心」:「一般別人找到我們的情況居多,這個可能跟我們自己的風格有關——量少,但一個是一個,每個片子都能代表自己,自然而然地吸引來調性和志趣相同的合作伙伴。」早前,胡弦子為國內獨立家具品牌梵幾拍攝了同名宣傳片《梵幾》,澳大利亞旅游局看到了這個片子選擇釀影像工作室來拍攝旅游宣傳片;巧合,MINI 也是于梵幾在 798 尤倫斯藝術中心的開設的展中偶然看到了這部短片,來與胡弦子尋求合作,最后才誕生了大銀幕上的《內心引力》。

《梵幾》

好的作品就像不經意播的種子,說不定什么時候就會開出花來。

廣告導演這個身份,也許并非我們潛意識認知

從傳統的 TVC 到網絡視頻,甚至如《內心引力》一般搬上大銀幕的品牌紀錄片,廣告作品形態和意義逐漸發生了改變,與此同時,導演的身份與也在其中發生了變化,在我們和胡弦子的談話里,她貢獻了作為一個帶領制作團隊的 leader 的觀點——「對于導演來說,創作空間相對更大,合作的機會和可能性也更多。」從她對廣告環境的認識里也可以看出,在改變的浪潮中,胡弦子把導演這個身份放在一個非常獨立的處境之中。

1.成為廣告導演,可能是拍的作品剛好適合某個品牌或產品

「 其實,我們一直都沒當自己是拍廣告的。」——弦子說出這句話的時候我們有點驚訝,但這又恰恰很準確地概括了這個時代一些導演的態度。關于《內心引力》,流程其實并不是 MINI 找到了他們才開始進行的,這個片子本身是釀影像已經在做的事情,他們覺得如果是當成廣告來拍,也不會走到進入院線的一步。之前他們和寂境嶗山綠茶合作的《寂山茶考》這支片子也是如此——

「本來是我們是一起去嶗山,找做茶的朋友山島玩時,順手拍了一些影像,后期大家看了看都覺得挺有意思,想著要不一起合作出一款茶,結果一拍即合,就弄了這么個片子。先有的視頻,再有產品,理論上它也不算廣告吧。」

胡弦子一直反復強調,她不是個正宗的廣告導演,拍的東西也夠不上廣告級別。他們想做紀錄片,如果有品牌看到想尋求合作,那就算做商業紀錄片吧。如果她沒講之前,我覺得實在很理想化,但如今確實有一部分廣告導演生活在這樣的模式下,他們不等機會,而是就在機會里。

2.從執行拍攝到掌控整個創作

除了對自己身份定位的不同,廣告導演的「職責」也發生了很多變化,之前我們很多導演只是把經歷用在執行和影像上,而如今他們已經從創意出發點開始完整地參與。在淘寶《夜操場》項目合作之后,中好評價林哲樂說,「他的特點不是特立獨行,而是完整,在創作上『完全把控』」:夜操場這個創意就是林哲樂提出來的,在所有故事的創作中,他都是主導地位。在拍片現場,他就像是一個蓄滿了力的車輪,會以快速的思考和判斷決定所有事情,「現場跟導演商量著拍」這種情況是不會存在于他身上的,但同時他可以完全保證成片質量的,他給出來的東西就是他想要的,也是他承諾給我們的。

花絮:在林哲理樂這里,整個腳本的創作過程看上去更像是一堂「很虐」的編劇課。當被斃掉了無數腳本之后,他很『善意』的遞給創意一本書,名為《你的腳本遜爆了》……面對這么一個控制欲強,得理不饒人又執著于「專業性」的導演,合作起來其實超痛苦的,找他拍一條片子之后感覺要歇很久,但作品出街之后又愛不釋手,這能怎么破呢?!

……

中好和林哲樂不是個例。Verawom 在為紅星美凱龍 30 周年拍攝《更好的日常》時,周格泰導演在看過「更好的日常」那段文案后同樣參與到了主題的討論中,他甚至在拍攝快結束的期間邊拍邊剪,和團隊一起商量如何呈現更好的效果……總之,從前我們認為廣告導演無法擁有電影導演同等程度的控制權的想法,如今看來顯然已經 out 了。

關于藝術創作與商業沖突

由于廣告自身的商業屬性決定它為品牌服務的作用與功能,我們通常會將商品有沒有大賣、是否提高品牌好感度作為廣告「成功」與否的判斷標準之一。但隨著信息爆炸的社會以及傳播媒介的變化,大眾對于新形態的廣告的需求度、接受度都在增加,一些區別于過去常規化的新廣告在完成自己商業屬性之上,還吸收、消化了當代各種藝術美學,甚至社會議題都會進到影片里去,作為綜合創作而呈現的作品對于品牌、廣告行業以及社會都有積極意義。這當中,藝術創作與商業要求的沖突如何平衡,也成為我們想探索的一個問題。

拍攝眾多廣告的羅景壬表示,那些采取了「成功方程式」來講事情的大部分廣告也會讓自己產生倦怠,但作為導演的責任就是要去冒險,「拍得愈不像廣告原本應有的模樣就愈成功。不管是什么類型的創作者,即便屬于商業行為,當然還是希望做新的東西。」在他眼中,廣告的商業追求更多情況還是對營銷人員的要求,而自己身為導演,「一支廣告拍完會不會讓我感到興奮、新鮮,或者我們找到新的花樣、新的內容或方式來表達一件事,這是我們的立場最應該要思考的。」

當然,廣告也不可能一味只追求藝術創作而完全忽略掉品牌的利益。雖然羅景壬不想過多考慮商業追求,但必要時他還是站在品牌的角度衡量。在老搭檔 W 眼中,「羅導最擅長以人物為核心去塑造故事,表達品牌」,而在 Timberland 踢不爛的影片中,羅導則完全「從產品出發,以產品為核心來表達品牌,從而傳達人物故事」,在那些所謂的「沖突」面前,用一種新的方式來表達也就成為導演自己的挑戰與自我實現。

夏永康也認為導演只向品牌方要求創作「自由」并不一定是好的,反而「品牌有很多數據支持他們想拍的概念,給出清晰的指示,合作也會很好。」他說在遇到商業與藝術的沖突時,盡管會盡力為作品呈現最好效果而爭取,但有時候在綜合考慮各方面的情況下也會退一步進行,這種表面看起來的「犧牲」或許也會成就廣告的另一個「創意」,擅長色彩的他在與品牌方溝通之后,決定采用黑白畫面來拍攝梁朝偉的眼,這種處理反而能令作品超越時間限制,更為經典。在他看來,自己喜歡的廣告大都是出自電影導演之手,因為它們「通常都有故事,同時亦能夠賣商品,感覺很好。」

就連在作品中一向「離經叛道」的謝宇恩都表示自己「在學習著該如何保有自己作品想表達的純粹,與客戶的要求之間取得良好平衡。」

當然,這種「沖突」不是僅僅針對導演的創作,對于品牌來說同樣如此,品牌自然有自己的考量元素,在廣告中越多露出自己的品牌元素在過去一向是順理成章、理所當然的事情,然而導演胡弦子跟 MINI 的首次合作,品牌充分信任、尊重導演的選擇和決定權,雙方也建立起一種默契:首先要保障電影故事本身的完整性,品牌盡量少露出,除非是劇情需要。

如今拍廣告這事兒,好像和以前有點兒不一樣

在今天,我們依舊可以看到看一眼就恨不得關掉的廣告,應該說大部分依舊是這種廣告。但總有一些人、一些品牌已經開始拍攝那些你在過去從未想象的廣告,比如居然有 10 多分鐘甚至像電影一般的時長,居然有某電視臺深夜 12 點三集聯播的廣告……這些我們會關注與討論的廣告作品,似乎和以前的有點兒不一樣了,可又似乎很難說清道明,到底究竟是什么變了。以下是我們在這次采訪中,感受到的幾點明顯變化:

首先,廣告作品也呈現出與以往不同的形態,傳播媒介的改變在給導演提出創作挑戰的同時也創造了一個相對過去不受時間、空間限制的創作平臺,在這里你可以選擇突破時間限制講好一個完整的故事,搜索與自傳播的屬性也會讓廣告作品被更多人所看見。隨著新技術的不斷發展,在廣告中的運用也成為不少品牌的新嘗試:手機屏幕所帶來的豎版畫幅的高接受度,淘寶《夜操場》與林哲樂選擇用豎屏來展現故事中的張力與想象空間;三星、MINI、TheNorthFace 等眾多品牌都曾借助大熱的 VR 技術拍攝了一些不錯的廣告片,總之現在看來,似乎正應了羅導那句話,「好像那些越不像廣告原本模樣的廣告越能成功」。

《逆轉鋼盔》

其次,是廣告從業人員在當中所扮演的角色發生了改變,尤其是廣告導演,從之前的拍攝的「執行」人員,到逐漸介入、參與項目的整體創意,廣告作品的呈現就由之前的各方元素的拼湊轉而成為多方合作的整體協調,這對于廣告公司來說也是一個利好的消息,一些年輕的廣告公司愿意去冒險去嘗試新的東西,導演則是能夠幫助其達成這些新概念、新嘗試。而另一方面,廣告已經不再只是過去的營銷人員的「戰場」,隨著品牌對于廣告的重視,越來越多的廣告制作會請到過去的電影的幕后卡司,例如丸美就是在梁朝偉的推薦之下,采用了王家衛電影的御用班底夏永康與張叔平,導演、攝影、美術指導……用絲毫不遜于一部電影的人員配置只是為了將那短短幾分鐘的廣告打磨得更具電影感。

最后,廣告作品的意義似乎也在發生改變。在胡弦子看來,「在過去,廣告更多是在追求廣而告之,強調大眾的傳播范圍;現在的廣告已經不是這樣了,都在做垂直領域,強調更細分、甚至是小眾的傳播價值。」羅景壬曾表示,廣告的意義在于反映那個時代某種生活的樣貌,廣告作品留下的東西或許可以成為后世追溯我們這個時代的痕跡,廣告片里頭的風格、色調、演員、說話方式等,都會是時代線索,成為某種獨特的記載文法。這在新生代的導演謝宇恩身上表現的尤為明顯,早年的異國求學經歷,讓他的作品一直保持著東方與西方、現實與想象的沖撞,擅長用華麗又酷炫的畫面來表達與塑造自己的世界觀,「地下」、「小眾」、「亞文化」等字眼似乎總會成為他的作品標簽,但這并不影響眾多大品牌的慕名而來的合作,為三星、香奈兒、耐克等品牌制作出了多支備受關注而又充滿爭議的廣告片,「其實我并不 care 這些東西到底是正面,還是負面的。只要敢對所有人做出提問,做其他人不敢做的事情,重新開啟大家對這些議題的想象力,那就是好的。」對謝宇恩來說,影像必須讓觀眾可以去思考,甚而直視那些不敢解決的問題。

Nike 《時空旅人》

長篇大論講述了這么久,其實我們只想呈現一個現狀,基本相同的問題 6 個導演的回答與作品中有很多矛盾的地方,但不謀而合的是,導演們都在用拍電影的力氣來對待這些廣告作品了,而且在他們眼里,這個行業已經不存在所謂的「創作正確」……

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

暫無評論哦,快來評論一下吧!

全部評論(0條)