來(lái)源:小馬宋(微信號(hào):zhongguowenlian)

知乎上有個(gè)問(wèn)題是這樣的:李叫獸是如何搜集和整理信息的?下面是李叫獸本人的回答。

紅字部分是我自己給文章添加的點(diǎn)評(píng)。

我如何打造知識(shí)體系?

我想很多人看到這個(gè)問(wèn)題,期待的答案是一個(gè)書(shū)單,可是我要告訴你這并沒(méi)有什么卵用。

我想大部分人都經(jīng)歷過(guò)高中,你會(huì)發(fā)現(xiàn)高考650分的人和450分的人書(shū)單基本上是一樣的。書(shū)單本身并不能造成知識(shí)體系的差異,甚至接觸信息的數(shù)量本身也不能。

可是為什么有的人總是讓人感覺(jué)“充滿洞見(jiàn)”,“具有啟發(fā)性”,“能談笑風(fēng)生”,而有的人卻不能?

這往往并不是因?yàn)樗麄兘佑|了更多的信息,找到了更適合搜信息的網(wǎng)站,或者偶然獲得了絕密的書(shū)單,而是因?yàn)樗麄兲幚硇畔⒌姆绞健⒖磿?shū)的方式與眾不同。

而我就講講我是如何整理信息,并且獲得“系統(tǒng)化知識(shí)體系”的。(前方雞湯預(yù)警)

1,建立知識(shí)之間的聯(lián)系

我在看書(shū)的時(shí)候,每看到一個(gè)有用的知識(shí),都停下來(lái)去尋找聯(lián)系——看看有什么其他的現(xiàn)象能夠被這個(gè)理論解釋。

比如我在一本講神經(jīng)心理學(xué)的書(shū)籍中偶然看到這樣一句話:

人的爬行腦(控制人的欲望的那部分大腦)更加喜歡視覺(jué)化的信息,而不是抽象的信息。

這句話如此之簡(jiǎn)單,任何人看完、學(xué)習(xí)完甚至把它背得滾瓜爛熟都不會(huì)超過(guò)5秒鐘。

但是我卻當(dāng)場(chǎng)就學(xué)了1個(gè)小時(shí)以上。(這一點(diǎn),是我們大多數(shù)人做不到的,我們?cè)诳磿?shū)的時(shí)候,往往追求的是看完一本書(shū)的快感,而不是在每一個(gè)知識(shí)點(diǎn)前停下來(lái)思考什么問(wèn)題,其實(shí),思考是一件非常累的事情,大部分人都做不來(lái),真的。)

我問(wèn)自己:我遇到的哪些現(xiàn)象可以被這個(gè)理論所解釋呢?如果不找出至少5個(gè)現(xiàn)象我是不會(huì)罷休的。(這其實(shí)也算是刻意練習(xí),早年的丘吉爾在印度服役,而他讓父親給他寄來(lái)英國(guó)議員們的辯論記錄,自己先看辯論題目,然后假想自己是議員來(lái)辯論,然后再看議員們真實(shí)的辯論詞,以求學(xué)習(xí)和進(jìn)步,所以丘吉爾練就了非凡的演講能力)

首先我想到了iPod的文案“把1000首歌放到口袋里”,這句話顯然比“小體積大容量的mp3”要好的多,因?yàn)樯厦嬲f(shuō)了“人的大腦更加容易理解和記憶視覺(jué)化的信息”,而“1000首歌放在口袋里”能夠就是更加視覺(jué)化的信息。(不要在乎李叫獸舉的例子是不是準(zhǔn)確,而要在乎他的行為模式是不是值得參考)

既然這樣,還有哪些視覺(jué)化的文案呢?比如“能拍星星的手機(jī)”?“只融在口,不融在手?”

除了廣告文案,還有什么現(xiàn)象可以被這個(gè)理論解釋?

對(duì)了,“理論的傳播”本身就可以被這個(gè)理論解釋啊!

“只要抓住機(jī)會(huì),即使你能力不高,也更有可能成功”,這句話早就有了,但是并沒(méi)有被大家掛在嘴邊。

直到雷軍說(shuō)了句“在風(fēng)口上,豬也會(huì)飛。”比起前面抽象的理論,這是更加視覺(jué)化的表達(dá),自然容易朗朗上口,從而被記住和傳播。

哦對(duì),說(shuō)到“朗朗上口”,眾多的諺語(yǔ)也是流傳多年、朗朗上口啊,那么它們是不是“視覺(jué)化”的呢?

的確是的,諺語(yǔ)并沒(méi)有說(shuō):

“同時(shí)實(shí)現(xiàn)多個(gè)目標(biāo)”

“拿在手里的機(jī)會(huì)才是最重要的”

“敵人現(xiàn)在很害怕”

“不要第一個(gè)出風(fēng)頭”

“早點(diǎn)行動(dòng)更加有機(jī)會(huì)”

而是說(shuō):

“一石二鳥(niǎo)”

“雙鳥(niǎo)在林,不如一鳥(niǎo)在手”

“敵人如驚弓之鳥(niǎo)”

“槍打出頭鳥(niǎo)”

“早起的鳥(niǎo)有蟲(chóng)吃”?

人們口口流傳的,除了諺語(yǔ),還有什么?

自然是謠言了,實(shí)際上,謠言也是視覺(jué)化的信息:

“wifi會(huì)殺精”,而不是說(shuō)更加抽象的“wifi對(duì)健康不好”;

(廣告文案的寫(xiě)作中,講究具體和細(xì)節(jié),因?yàn)榧?xì)節(jié)帶來(lái)畫(huà)面感。你說(shuō)我們的客棧很有調(diào)調(diào),就不如說(shuō)“西邊屋檐下,有一把82年的油紙傘”來(lái)的具體和有畫(huà)面感。)

還有呢?

古人對(duì)抽象現(xiàn)象的解釋也是視覺(jué)化的(這樣更加容易理解),為了解釋成雨的原因,他們塑造了雷公電母和龍王,它們都有明確的視覺(jué)化形象。他們更加容易相信龍王這樣的視覺(jué)化信息,而不是抽象的自然原因。

甚至很多偉大的演講也是視覺(jué)化的。比如馬丁路德金并不是說(shuō):

“我們追求人人生而平等,我們要減少種族歧視!”

而是說(shuō):

“我夢(mèng)想有一天,在佐治亞的紅山上,昔日奴隸的兒子將能夠和昔日奴隸主的兒子坐在一起,共敘兄弟情誼。”

還有呢?我喜歡足球,突然發(fā)現(xiàn)球員的綽號(hào)也是視覺(jué)化的,比如“獨(dú)狼羅馬里奧”、“小坦克魯尼”、“小跳蚤梅西”,而不是抽象的“一意孤行羅馬里奧”、“勇猛魯尼”和“靈活梅西”。

……

“爬行腦更喜歡視覺(jué)化的信息”,這句話如此簡(jiǎn)單,1秒就能看完,但是用這種方法,即使看再多的書(shū)又有什么用?

書(shū)上可能會(huì)對(duì)理論舉例說(shuō)明,但是那僅僅是別人使用理論解釋現(xiàn)象,并不代表你也可以用同樣的理論來(lái)解釋現(xiàn)象。

所以我在看書(shū)或者接觸任意一種信息的時(shí)候,一旦發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的理論,總是問(wèn)自己:還有哪些現(xiàn)象可以被這個(gè)理論解釋?還有呢?還有呢?(一般要找到5個(gè)以上)

之所以這樣,是因?yàn)?span style="color: rgb(255, 51, 102);">真正導(dǎo)致人與人之間知識(shí)水平差異的,往往并不是知識(shí)數(shù)量,而是知識(shí)之間的聯(lián)系。而且隨著知識(shí)的增多,建立聯(lián)系的收獲也會(huì)越來(lái)越大。

當(dāng)你只有一個(gè)知識(shí)的時(shí)候,增長(zhǎng)1個(gè)知識(shí)可能就是增長(zhǎng)一個(gè)知識(shí)。但是當(dāng)你有10000個(gè)知識(shí),接觸1個(gè)新知識(shí)可能意味著增長(zhǎng)了5000個(gè)知識(shí)——因?yàn)槟愀渲幸话氲闹R(shí)建立了聯(lián)系。(最近在聽(tīng)薛老師的《薛兆豐的北大經(jīng)濟(jì)學(xué)課》,他說(shuō)的每一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)概念和理論都可以在現(xiàn)實(shí)生活中找到例子,從學(xué)習(xí)的理論到尋找現(xiàn)實(shí)的例子,是很好的學(xué)習(xí)鞏固的方法)

2,構(gòu)思知識(shí)的多種用法

當(dāng)我接觸了一個(gè)新知識(shí)的時(shí)候,不光要想“過(guò)去的哪些現(xiàn)象可以被這個(gè)知識(shí)解釋?”,還要想“我的哪些行為可以被這個(gè)知識(shí)所改進(jìn)?”(所謂學(xué)以致用,知行合一,就是如此。我們大部分人的問(wèn)題是,學(xué)了知識(shí),只是懂得了一個(gè)概念,而絲毫不跟自己的工作和生活聯(lián)系起來(lái)以求改進(jìn)。)

比如仍然是上面的知識(shí)點(diǎn),“人的大腦喜歡視覺(jué)化”,我的哪些行為或者工作可以被這個(gè)知識(shí)所改進(jìn)呢?

首先就是我自己的公眾號(hào),過(guò)幾周可能要寫(xiě)寫(xiě)“產(chǎn)品的象征性價(jià)值”,如果視覺(jué)化的話,不如改成“給用戶帶上合適的帽子:你的產(chǎn)品會(huì)像帽子一樣,影響用戶的形象。”

還有我的演講,比如前段時(shí)間的《你為什么會(huì)寫(xiě)自嗨型文案》中,我把兩種文案寫(xiě)法(追求語(yǔ)言的華麗VS追求影響用戶的感受)人格化成了兩種人——X型文案人和Y型文案人,從而讓人一下子記住。

還有,我甚至想到了將來(lái)求婚的時(shí)候,不應(yīng)該說(shuō)“我想和你永遠(yuǎn)在一起”,而是“我希望有一天我們都70歲了,仍然能手牽手走在XX的沙灘上。”(更加視覺(jué)化)

總之,當(dāng)你學(xué)習(xí)了一個(gè)新的知識(shí),一定要提前構(gòu)思一下——這個(gè)知識(shí)會(huì)如何改變我的行為?將來(lái)我可能會(huì)怎么用它?

為什么呢?

因?yàn)?strong>很多人的問(wèn)題并不是缺乏知識(shí),而是到了某個(gè)時(shí)刻想不起來(lái)應(yīng)該用什么知識(shí)。而這種提前的設(shè)想(將來(lái)我可能會(huì)用這個(gè)知識(shí)來(lái)解決什么問(wèn)題),就可以讓你形成一種“自動(dòng)觸發(fā)”,到了某個(gè)問(wèn)題,就可以立馬想到相應(yīng)的知識(shí)。(與之對(duì)應(yīng)的,是在生活中觀察到的任何一個(gè)細(xì)節(jié),你都要訓(xùn)練自己將它和你知道的理論聯(lián)系起來(lái),比如假期中我?guī)Ш⒆尤ビ駵Y潭公園,里面一個(gè)賣(mài)回民傳統(tǒng)大面包的就特別火。我去看了看,他們寫(xiě)著“10元兩個(gè),11元3個(gè)”,結(jié)果所有排隊(duì)的人都買(mǎi)3個(gè)面包,其實(shí)10元兩個(gè)就是定價(jià)理論中說(shuō)的錨定價(jià)格理論。)

就好像熟練的司機(jī)開(kāi)車遇到突然狀況的時(shí)候,不用思考也知道松油門(mén)踩剎車踩離合——這些知識(shí)已經(jīng)形成了“自動(dòng)觸發(fā)”,可以很容易被應(yīng)用。

3,嘗試去探索事物背后的原因

大部分人滿足于既定的任務(wù)和日常的生活,不想去深入探索事物背后的原因。而有一部分人卻在別人停止思考、對(duì)周圍發(fā)生的一切習(xí)以為常的時(shí)候,仍然積極地探索答案。(同上一條點(diǎn)評(píng))

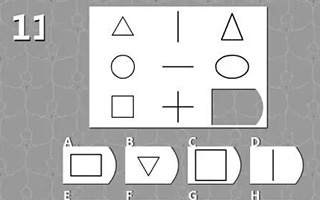

比如在有一次出去吃飯的時(shí)候,我走進(jìn)一個(gè)很廉價(jià)的蓋澆飯餐廳,見(jiàn)到了這種菜單:

同行的朋友都覺(jué)得這樣的菜單隱隱讓自己很不舒服,不知道該選什么。但他們都讓老板推薦了幾個(gè)菜之后開(kāi)始吃起來(lái),忘記了剛剛“不舒服”的選擇過(guò)程。

而我卻無(wú)法容忍這種模糊的感覺(jué),希望探究一下背后的道理。然后想著想著,突然想到了很久之前看過(guò)的一個(gè)心理學(xué)實(shí)驗(yàn):

研究人員隨機(jī)找了2組消費(fèi)者,在兩組面前都呈現(xiàn)了一系列昂貴的果醬,并且給他們提供試吃機(jī)會(huì)和優(yōu)惠券。

不同的是A組消費(fèi)者面前擺著6款不同的果醬,B組消費(fèi)者面前擺著24種不同的果醬。(我記得是在《影響力》這本書(shū)里看過(guò)這個(gè)心理學(xué)實(shí)驗(yàn),心理學(xué)的很多理論對(duì)營(yíng)銷非常有用)

結(jié)果發(fā)現(xiàn),A組中有30%的人最終購(gòu)買(mǎi)了果醬,而B(niǎo)組中只有3%的人購(gòu)買(mǎi)——都說(shuō)選擇多是好事,但過(guò)多的選擇讓B組消費(fèi)者在比較的過(guò)程中心疲力竭,最終放棄了購(gòu)買(mǎi)。

在心理學(xué)上,這種現(xiàn)象叫做“決策癱瘓”,指選擇過(guò)多的情況下,人會(huì)因?yàn)閷?duì)比選項(xiàng)耗費(fèi)的過(guò)多精力而直接放棄做決策。(其實(shí),即使不知道這個(gè)理論,你也應(yīng)該聽(tīng)說(shuō)過(guò)“選擇恐懼癥”這個(gè)詞,或者自己有親身體會(huì),你應(yīng)該以消費(fèi)者的視角來(lái)思考這個(gè)問(wèn)題)

這不就是家餐廳菜單的問(wèn)題嗎?主人自己覺(jué)得要為消費(fèi)者提供更多的選擇,但是這么多選擇反而過(guò)多耗費(fèi)了消費(fèi)者的腦力,最終降低了所有選項(xiàng)的吸引力。

然后我再繼續(xù)想,還有什么事件和這個(gè)是類似的?

比如肯德基為了方便選擇,菜單只有20多道菜,甚至還推出了套餐來(lái)簡(jiǎn)化選擇。

再比如很多互聯(lián)網(wǎng)公司越來(lái)越喜歡“單品爆款”而不是“機(jī)海戰(zhàn)術(shù)”。(這里,你或許可以思考一些反例,比如服裝品牌的款式,H&M和小黑裙哪個(gè)模式更優(yōu)?理論的應(yīng)用總有限制條件,你應(yīng)該理解這個(gè)道理。)

還要再想,將來(lái)我有什么行為可以因?yàn)檫@個(gè)知識(shí)而改進(jìn)?

結(jié)果還真的有。

有一次我做募捐的時(shí)候就使用了這個(gè)技巧,一開(kāi)始隊(duì)友都是說(shuō):“有一個(gè)XXX公益項(xiàng)目,請(qǐng)支持一下,捐一些錢(qián)吧,多少都行!”

而我就想到了自己的這次經(jīng)歷,覺(jué)得這樣說(shuō)會(huì)提高捐款人做決定的成本(他還需要想一下到底捐多少合適),因此建議隊(duì)友改為:“幫幫這些孩子,捐10塊錢(qián)吧!”(一個(gè)反向)

結(jié)果募捐的數(shù)量大幅度上漲。

很多人可以容忍生活中的奇怪現(xiàn)象和模糊性。在他們眼里,世界已經(jīng)變得如此熟悉,所有的事情都可以見(jiàn)怪不怪了。

但是我卻無(wú)法容忍這種模糊性和一知半解。

再比如我本科在武大時(shí),曾在快遞點(diǎn)看到一個(gè)牌子:

看到后我覺(jué)得有點(diǎn)怪怪的,然后就停下腳步去想,還拍了下來(lái)。

最終發(fā)現(xiàn)哪里奇怪了:快遞公司把“武大分部”這樣的信息放在顯著位置,卻把“申通快遞”這樣的信息給邊緣化。

從設(shè)計(jì)角度來(lái)講,這個(gè)牌子的核心表達(dá)的信息是“武大分部”,可是對(duì)于一個(gè)放在武大的牌子來(lái)說(shuō),“武大分部”有什么意義?難道武大會(huì)出現(xiàn)“華科分部”這樣的牌子?

但是對(duì)申通快遞來(lái)說(shuō),這樣做卻又是合理的——對(duì)他們的快遞員來(lái)說(shuō),所有的牌子都是“申通快遞”,因此“申通快遞”這幾個(gè)字是沒(méi)有用的,他們更加關(guān)系的是“華科分部”還是“武大分部”這樣的信息。

所以,用互聯(lián)網(wǎng)時(shí)髦詞匯來(lái)說(shuō),這個(gè)牌子并不是“用戶導(dǎo)向”的。(這點(diǎn),反映出我們一個(gè)普遍的問(wèn)題,天天喊的詞匯,不一定真的理解了,就像“以用戶為中心”這種口號(hào)經(jīng)常喊,卻常常造出一個(gè)反人類的產(chǎn)品設(shè)計(jì)來(lái),不要著急去吐槽別人家的產(chǎn)品,先自檢一下你們的產(chǎn)品。)

然后再想,有沒(méi)有其他人研究過(guò)這個(gè)呢?

后來(lái)我學(xué)了心理學(xué)才知道perspective taking的理論,人考慮問(wèn)題習(xí)慣性先從自己出發(fā),而不是對(duì)方出發(fā)。(還有另外一個(gè)角度,叫做“內(nèi)在視角”,常常把自己想得比別人好,所以你問(wèn)一個(gè)公司的三個(gè)聯(lián)合創(chuàng)始人,你對(duì)這個(gè)公司的貢獻(xiàn)有多少?他們的答案加起來(lái)一定大于100%。)

然后還有哪些現(xiàn)象可以被這個(gè)解釋呢?比如我過(guò)去發(fā)郵件簡(jiǎn)歷的時(shí)候,命名直接是“簡(jiǎn)歷.pdf”而不是“李靖.pdf”。

再比如早上看到太陽(yáng),所有人都會(huì)說(shuō)“日出了”(自我視角),而不是更加客觀的“地轉(zhuǎn)了”。

實(shí)際上,如果仔細(xì)觀察歷史上的“洞察力”事件,路徑經(jīng)常出人意料地相似——在大部分人對(duì)反常的現(xiàn)象視而不見(jiàn)、放棄思考的時(shí)候,總有一部分人選擇去解釋它、探究它。因?yàn)樗麄儫o(wú)法容忍自相矛盾、不明不白和模糊性。

比如X射線的發(fā)明:

倫琴在做研究時(shí),發(fā)現(xiàn)及時(shí)用紙板蓋住了陰極射線發(fā)射器,房間另一頭的氰亞鉑酸鹽鋇屏幕還是會(huì)發(fā)光。

其他很多研究者都發(fā)現(xiàn)了這種現(xiàn)象,但是他們都把這種現(xiàn)象解釋為“設(shè)備疏漏”等原因。而倫琴卻無(wú)法接受這種牽強(qiáng)的解釋,于是花費(fèi)精力去探究,最終發(fā)現(xiàn)了X射線。

結(jié)語(yǔ):

經(jīng)常有人問(wèn)我“你是如何構(gòu)建的知識(shí)體系”,寫(xiě)出來(lái)后,我卻發(fā)現(xiàn)原來(lái)如此之簡(jiǎn)單:

建立知識(shí)之間的聯(lián)系——看到知識(shí)后問(wèn)自己:還有什么現(xiàn)象可以被這個(gè)知識(shí)解釋?還有呢?還有呢……

構(gòu)思知識(shí)的多種用法——問(wèn)自己:這個(gè)知識(shí)可以用于做哪些事?還有呢?還有呢……

探索事物背后的原因——遇到反常或者有趣的事情,問(wèn)自己:為什么會(huì)這樣?有什么理論或者知識(shí)可以解釋?有哪些相似的事件?

我知道很多人會(huì)不喜歡這個(gè)答案,他們更加期待的是具體的一套工具,比如一個(gè)思維的模板、一個(gè)整理知識(shí)的軟件、一個(gè)搜索知識(shí)的網(wǎng)站或者一個(gè)優(yōu)秀的書(shū)單。

但是我提供的卻是一種“無(wú)法看了就會(huì)”的方法。這種方法就像“俯臥撐訓(xùn)練技巧”一樣,無(wú)法讓你看到之后就能增長(zhǎng)胸肌,非得自己付出大量的努力來(lái)訓(xùn)練才行。

實(shí)際上,洞察力、知識(shí)網(wǎng)絡(luò)化等能力增長(zhǎng)的確跟肌肉增長(zhǎng)原理差不多。肌肉增長(zhǎng)需要大量的刻意訓(xùn)練來(lái)刺激肌纖維的生長(zhǎng),而洞察力等能力也需要大量的思考、練習(xí)和探究,來(lái)刺激新的大腦神經(jīng)突觸的增長(zhǎng)。(所有的知識(shí)都很簡(jiǎn)單,難的地方在于能不能執(zhí)行,就像我可以用一分鐘告訴你如何減肥一樣,只是,你自己無(wú)法堅(jiān)持做到而已)

所以,如何構(gòu)建龐大的知識(shí)網(wǎng)絡(luò)?并不是要單純多看書(shū)多接觸世界就行了,而是有“好奇心”,總是想建立聯(lián)系,想用知識(shí)提升現(xiàn)在的工作,想問(wèn)“為什么”。

小時(shí)候你看到天空是藍(lán)的,你會(huì)問(wèn):媽媽,天空為什么是藍(lán)的啊?所以你一直在進(jìn)步、一直在理解這個(gè)世界。(著名兒童教育學(xué)家蒙臺(tái)梭利寫(xiě)過(guò)一本書(shū)《有吸收力的心靈》,說(shuō)孩子的學(xué)習(xí)能力是成人連想都無(wú)法想象的,其中很大一部分原因是,孩子們對(duì)這個(gè)世界充滿了好奇,凡事都要問(wèn)為什么,而當(dāng)我們長(zhǎng)大了,就遺忘了這個(gè)能力。)

直到后來(lái),不知道什么時(shí)候,你對(duì)所有的事情都習(xí)以為常,失去了對(duì)世界的好奇心,也就漸漸失去了洞察力。當(dāng)你開(kāi)始覺(jué)得,天是藍(lán)的是因?yàn)樗恢笔撬{(lán)的,公司有這個(gè)規(guī)定是因?yàn)樗恢笔沁@樣做的,某個(gè)偏方有效是因?yàn)橐磺Ф嗄陙?lái)一直是這樣,那么你就失去了洞察力。

John Carter教授對(duì)哈佛大學(xué)商學(xué)院幾十年的跟蹤研究發(fā)現(xiàn),取得偉大成就的人和取得一般成就的人最大的區(qū)別就是2點(diǎn):

1,他們相信自己,他們認(rèn)為自己可以改變些什么。

2,他們喜歡問(wèn)為什么。他們無(wú)法容忍自相矛盾、模糊性和不清不明,他們保持著對(duì)世界的好奇心。

最后,借用喬布斯的一句話:

轉(zhuǎn)載請(qǐng)?jiān)谖恼麻_(kāi)頭和結(jié)尾顯眼處標(biāo)注:作者、出處和鏈接。不按規(guī)范轉(zhuǎn)載侵權(quán)必究。

未經(jīng)授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系作者本人,侵權(quán)必究。

本文禁止轉(zhuǎn)載,侵權(quán)必究。

授權(quán)事宜請(qǐng)至數(shù)英微信公眾號(hào)(ID: digitaling) 后臺(tái)授權(quán),侵權(quán)必究。

評(píng)論

評(píng)論

推薦評(píng)論

全部評(píng)論(6條)