傳統廣告人兒的傲慢與偏見

來源:NewbeeRen, 作者:陳野 (微信號:iamnewbeeren)

說個暴露年齡的事兒:

我認識的同行,大部分是傳統廣告出身。

雖然很多已經轉戰Digital或social,并且干得有聲有色有好評,還有的干脆轉行去賣便當,并且賣得有聲有色有風投。

但仍有不少人,還在傳統次元領便當。

講好聽點,那是堅守。

講不好聽,就是困守。

本來呢,雖然也成天曬加班罵客戶喊苦逼,其實傳統廣告人兒,內心還是蠻驕傲的,深信自己從事的是全社會最有創意的一份工作,沒準還能改變世界呢。

慢慢地,世界改變了(真不是他們干的),這份驕傲變成了傲嬌。

再后來,這份傲嬌又被社交網絡烤成了心焦。

據我毫不全面的觀察:

大概從去年下半開始,傳統廣告人兒,集體眼神迷茫面帶焦慮。

尤其是那些自己當老板的。

倒不是說沒生意了。

錢難掙屎難吃,這是為數不多值得銘記于心的道理。雖說如今錢越發地難掙,倒不至于沒屎尖吃。

圖片來自《阿拉蕾》

傳統廣告,需求依然很大。

當然,具體需求變了很多。

但讓他們陷入焦慮的根本原因,還不是要換個什么姿勢滿足客戶,而是:

過往那么多年,拼死拼活拼人品,攢下來的經驗值和方法論,好像一夜之間就從硬通貨貶貶貶,變成買把青菜要花掉一麻袋的津巴布韋幣了。

請好好數數有幾個零

事關否定自我與存在感,這才要人命。

也許這么說不太柔軟,可是:

傳統廣告人兒面臨的這困境,難道不是自己的傲慢與偏見造成的嗎?

沒有藝術家的命,

倒得了一身藝術家的病。

沒有剁手指的覺悟,

倒有一顆混江湖當大佬招門徒的心。

沒偷著Neil French的本事,

倒學了一身不尊重人的臭毛病。

沒玩政治的天賦,

倒拿“與天斗與地斗與爾康斗其樂無窮”當座右銘。

沒有自己的生活,

倒想指導消費者的生活。

沒有?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

太誅心,此處涂去五百字

你要實在難抑好奇的話,請用力刮擦屏幕,

沒準能看清原本寫的啥

徒手刮不掉的話,建議動用小刀子或鋼镚兒

祝你好運喲

__________________________________________________________________

下面我來幫忙找找原因

? 話術上的傲慢

廣告說白了,是一種商業話術。

既得見人說人話見鬼說鬼話,也要與時俱進。

因為每個時代有每個時代的style。

而傳統廣告人兒,通常比較自詡文藝和有情懷。

這樣的人兒,容易懷舊,而且不戴大帽子難受。

所以想的概念也好,寫的文案也好,做的稿子也好,都有一個大問題——好做大言狀。

所謂大言,可不是什么X型文案。

像極致呀無限呀暢享生活呀智掌未來呀這種貨色,我們管它們叫做死詞。初級文案沒有概念憋不出來的時候,才會用這種東西交差。

資深傳統廣告人兒怎么整?愛用大詞好套大句式。

比如“神說要有X,于是就有了X。神看X是好的,于是就XXX。”

圣經那么厚,他們就只看了舊約。舊約那么長,他們就只看了創世紀。創世紀說了好多天的事兒,他們就只看了前四句,覺得這話說得牛逼,就拿去改用。就跟說了這話,自己服務的品牌就能變宗教似的。

再比如“這是最X的時代,這是最Y的時代。”

這是最好用的句式,這是最難用好的句式。但架不住好多人各種濫用。就跟說了這話,自己就是個有反思能力的文化人兒似的,自個服務的房地產商就是個有社會責任感的企業似的。其實你每天思考最多的問題,難道不是“吃什么”嗎?

還有“XX的歸XX,YY的歸YY”、“當我們談XX的時候我們談什么”等等等等。

我都懷疑,話庫里常年備著這些的人兒,存貨是有多匱乏?他們知道什么意思出自哪里嗎?用錯了地兒可是很丟臉的。畢竟你們都是那么好面子的人兒。

諸如此類,不勝枚舉。

不是說100%不能這樣搞。

能流傳開的大句式,當然有它的形式美感和力量。

這樣搞的問題,在于扯虎皮做大旗,往往后面空洞無物,既無立場也無觀點,或者有的只是偽劣立場膚淺觀點。

另一個問題是本想樹立逼格,結果往往不成功,只好成仁。

今天的消費者又不是傻逼,你裝逼散情懷,要給誰看?有誰要看?誰看不出來?

再就是不適應時代,兼且透著一股想當消費者精神導師的濃烈氣息。

這是什么時代?

這是一個逗逼為王、消解意義的時代。

你悲哀也好傷心也罷,但得清楚:

傳統廣告所熱衷的那種追求高大上的話術,已經難以奏效,還容易引人發笑。因為往往幾經修改,只做到了大,大而無當的大。

在這逗逼時代逆潮流裝逼,其實是比以往更艱難且更考演技的事兒。

多數人都演不好。

傳統廣告人兒尤其演不好。

因為不自知。

還不如老老實實學好逗逼技能呢。

__________________________________________________________________

? 洞察上的偏見

前幾天看到一個說法,也是講傳統廣告人兒問題的:

洞察沒錯,洞插錯了。

我不欣賞這種表達,也不同意這個觀點。

洞察是什么?洞察就是insight。

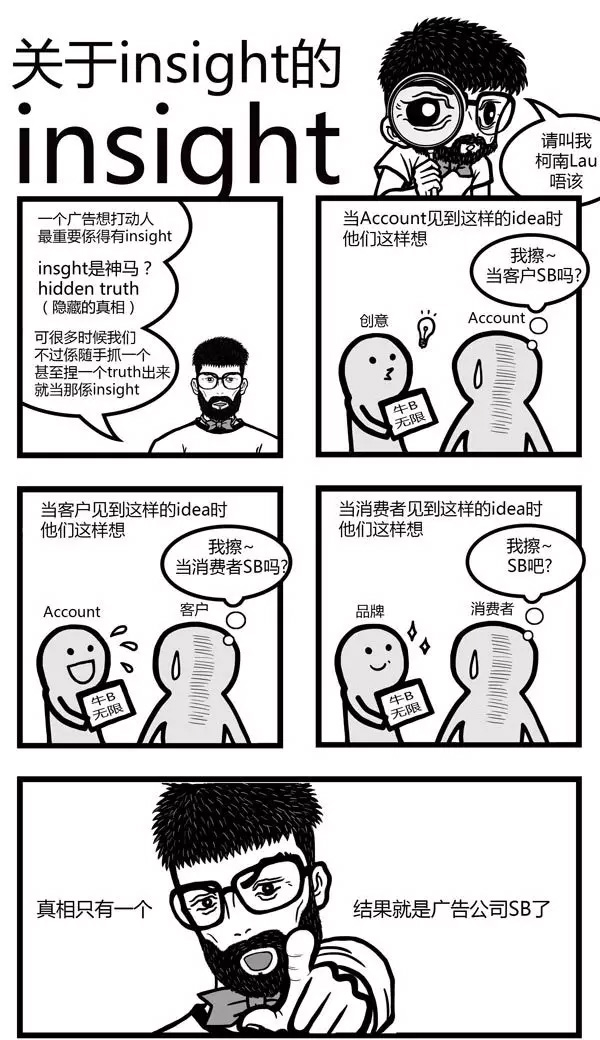

insight是什么?我專門畫了個漫畫:

為什么在尋找洞察的過程中,會有不自覺捏造真相的事情發生?

除了不夠真誠,再就是傳統廣告人兒做功課時,面對的不是真實消費者。

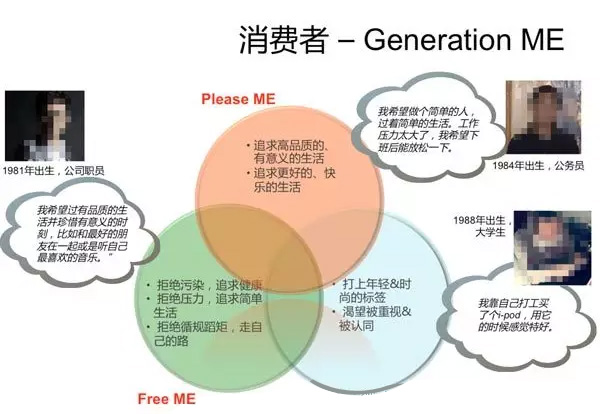

他們是對著只存活于PPT里的理想消費者在擼啊擼:

那么問題就來了。

幾乎你接的每個案子,都會看到差不多的消費者描述。

為什么你會相信消費者就是如此扁平乏味有這樣傻逼價值觀的一群人?

是因為傲慢,還是因為偏見?

__________________________________________________________________

? 自我的懶惰

看到這幾個字,可能有人會跳起來,如果前面還沒跳的話。

我都這么拼了,拼到沒生活也沒性生活了,你還說我懶惰。

不是說天天十點下班就勤奮——就算你天天早上十點才下班,也只能說明工作效率有問題——慣性思維,模式作業,惰于學習,懶得更新自我,這幾點擱到哪一行哪一國,也跟敬業扯不上半毛錢關系。

廣告是一個雙重寄生的行業。

宿主是市場和媒介。

廣告生態會變成今天醬紫,主要原因是:

媒介技術的演進,帶來傳播方式的巨變,實現身體幾乎無限的延伸。

很多傳統廣告人兒,并非對此視而不見,只不過他們以為道理都是相通的,從傳統媒介上得來的那些經驗,也可以套用在新媒介上。

然后,就費勁巴拉做個稿子出來,沒有人看也沒有人傳咯,有的人就此心灰意冷決定找個角落靜靜咯。

確實,幾千年來,基本人性并沒變。

而不管媒體技術多發達,廣告業存在的基石——信息不對稱——也不可能完全消除。

但是,如今人們獲取信息的能力大大改變了(再強調一下,這就是身體的延伸)。

說人話就是,看的東西多了,見的世面光了,隨時隨地都能搜索了,自然沒那么好糊弄也沒那么容易high了。

再者說,不同的媒介,尺寸不同、體驗不同、承載信息量不同,信息呈現方式也不同,為什么你覺得無需深入了解就已經懂了?

你以前花了那么多功夫,練就肉眼能看出完稿尺寸差一毫米的本事。

可為什么會在今天,像做大海報一樣去做微信圖。還按照做飛機稿的慣例,把字排得能多小有多小,以為這就好看簡潔有逼格,完全不考慮人家在屏幕上看不看得到。

對廣告來說,

不能被看到的信息,就是無用的信息。

你成天發牢騷,臆想互聯網就是要免費,社會化就是要low,繼而覺得自己身價高有堅持,是為數不多的廣告手藝人,一個不合時宜的理想主義者。

你為什么不把刷朋友圈的時間,勻出來一點,自己做個公眾號體驗一下?

廣告人要不斷學習更新自己。60年開始到75年,香港人做廣告還是很傳統的,因為電視不普及,到70年好一點的導演都是老外,好一點的創意總監也是老外。從70年代中期,也就是我入行的時候到90年代,如果你不懂平面以外的事情,就很難做。時代在變,技術也在變。在每一個年代跨越的時候,極度保守的分工受到淘汰是事實。打個比喻,以前花幾千萬投資在視頻的后期,當digital來的時候,那幾千萬的設備就等于百花了,因此,必須想方設法融繪不同的科技。

你不愿意去學習,是因為傲慢,還是因為偏見,還是因為老了學不動?

< 完 >

____________________________________________________________________

作者:新峰 NewbeeRen 微信號:iamnewbeeren

轉載需作者授權,如果同意轉載請注明作者、微信號,下方圖片!

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(1條)