作者:刀客doc

有沒有發現:朋友圈沒人討論戛納創意節了。若不是埃隆馬斯克參加了和WPP集團CEO馬克·里德的訪談,被國內媒體報道了一波。

今年的戛納創意節(也被慣稱廣告節),在國內是基本沒有啥聲音了。

前幾天看到一個數據:

今年來自大中華區的評審僅8位,相較2022年17位和2023年10位,評審人數持續減少。同時,今年中國大陸報獎數為388件,是過去七八年以來的最低值。

沒想到,國內對戛納廣告節變得這么冷淡了。

要知道在10年前,去戛納亮相在廣告業是一種「時尚」。

與會者主要是兩類機構:

以4A為代表的創意廣告公司,以廣告業務為主要收入的互聯網平臺公司。

4A公司自不多說,戛納廣告節最初就是針對國際廣告集團舉辦的。

此外,騰訊廣告、阿里媽媽、巨量引擎、京東等有廣告業務的互聯網巨頭,都在戛納亮過相。畢竟彼時移動互聯網廣告方興未艾,當時被國內大廠學習的臉書、谷歌都熱衷于在戛納海灘支場子、辦派對。

當時走的是「墻外開花墻內香」的路子。

雖然大部分公司確實想認認真真去學習和交流,但也有極個別廣告平臺純粹就是為了搞噱頭:在戛納找一個酒店,拉幾個維系客情的客戶,組個論壇,拍個照,發個稿,匯個報就完事兒了。

現如今,曲終人散。

國內對戛納廣告節已經摘去了濾鏡,曾經的仰望慢慢變了平視。

原因是什么呢?

一、增益價值變小了

對4A廣告公司而言,只要在戛納拿獎,相當于金袍加身,意味著名利雙收。

很多創意人拿獎之后,身價倍增。或在公司內得到火速提拔,或者跳槽后直接待遇翻倍,亦或是直接單干做公司。

在一些媒體和機構的排名里,戛納的金獅獎權重也很高,一旦拿獎,4A公司排名就會提升,自然能吸引更多的客戶上門。

此外,4A公司最大的資產是人才,拿獎之后公司在行業內地位變高,聲望起來了,自然會有很多人趨之若鶩。

于互聯網廣告平臺而言,戛納獲獎還有更多的內部意義:市場部證明自己的機會。

以往在大廠里,市場部每年花成百上千萬的預算做傳播和活動,但是到效果評估的時候,用戶的增長如何?留存了多少?這些都沒法歸因自證。

以至于市場部在老板面前多少有點心虛,沒有底氣爭取太多的資源和預算。

好在那個時候,大廠的業務高速狂飆,運營部門的用戶增長還有上漲空間,廣告銷售部門的資源有源源不斷的采購需求,以至于老板和同級部門不怎么care。

那個時候,市場部整花活兒、搞噱頭也能拿到好績效。如果拿到了一個國際大獎,也算是拿到了一個結果。

對上,可以匯報時大書特書,成為部門的豐功偉績;對兄弟部門,由于維系了品牌客戶的客情,還可能帶來競品客戶的投放,廣告銷售部閉嘴了;還可以借此在技術和產品部門吹噓一番。

不過現如今,戛納帶來的附加值沒那么大了。

首先是投入產出上,參與獎項申報往往需要支付一定的報名費用,對于一些廣告公司來說,這可能是一筆不小的開支。

2017年的時候,WPP和陽獅集團就宣布不參加戛納(現在又回歸了),原因主要是費用問題。據adage的報道,當時陽獅每年花在各類獎項上的參賽費大概有220萬美元,其中25%花在了戛納。

此外,公司需要投入大量的人力、時間和精力去準備報獎材料,包括撰寫案例報告、收集數據和制作展示材料等。

有的不惜抽調內外部人力,甚至找外部的freelancer,臨時組建團隊,做飛機稿。

但是,報獎的結果具有很大的不確定性,即使投入了大量資源,也不能保證最終能夠獲獎,得獎率并不高。

比如2022年創意節總共收到的作品數量2.5萬個,只有826個作品獲獎(含金銀銅),得獎率是3.3%。100個參賽作品里,只有三四個能拿獎。

此外,對4A公司而言,以前靠拿戛納的金獅子就能撬動新客戶。

現如今客戶選擇代理商,獎項不是首要因素,更多還是要看代理商服務過什么公司,拿到過什么結果(這個結果主要是業務上的)。

二、營銷的實效主義時代來了

現在對很多品牌來說,已經過了big idea的品宣時代。

在廣告狂人時代,廣告人認為創意就正如演員的電影、作家的小說,都屬于作品。至今這種「作品」情結依然在廣告圈。比如BBDO的文化墻上,就有亙古不變的「the work!the work!the work!」的座右銘。

但廣告和小說、電影畢竟不一樣。文學影視是作者純個性的藝術表達,可以很純粹,但廣告是不可以純粹的,一旦成為創作者的自己的表達,就成了自嗨。

我聽字節的朋友給我聊了一個事兒。

2020年,在字節內部的一次CEO面對面上,有人問張一鳴:B站《后浪》出圈刷屏了,抖音的創意資源稟賦不輸于B站,為什么抖音做不出這樣的大創意?

這個提問一聽就是某業務市場部提出的,頗有些恨鐵不成鋼的意思,張一鳴大概意思是說:

我最近關注到了這個視頻引發了很多的轟動,但是這種視頻帶來的實際效果怎么樣呢?我們不反對創意,但是應該把更多精力放在如何助力業務上,而不是刷屏。

2000年-2018年是廣告創意人最好的時候。那個時候資本市場投資熱度高,公司和投資人都喜歡廣告大戰這種能看得見的轟動效應。

2017年,曾經掀起一波資訊APP的廣告大戰,今日頭條、UC瀏覽器、騰訊天天快報、搜狐新聞都位列其中,其中頭條在戶外投放了一波刷屏廣告在廣告圈內部也刷屏了,你可能見過這波廣告。

但喧囂之后,頭條內部看了看數據:投放帶來的用戶增量十分有限。聽說負責操盤這輪投放的人來自于京城某個4A公司,后來也離職了。

廣告本質是商業工具,只不過包了一層所謂藝術的外衣。

如今,僅依靠一個廣告作品去驅動業務結果,這種概率越來越低。

在營銷的實效主義時代,強調的是營銷活動的實際效果和投資回報率(ROI)。

營銷策略和創意不僅需要具有吸引力和創新性,更需要能夠直接或間接地推動銷售、增加市場份額或提高品牌價值。

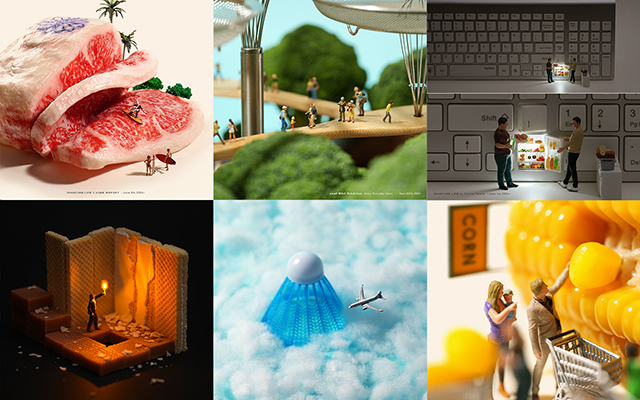

這一背景下,廣告人視若珍寶的「作品」,變成了一個個投放的「物料」。代表big idea的大創意變成了一個個被數字媒介切割的小創意、微創意。

尤其是在AIGC技術的影響下,廣告創意的生產進入了機器化大生產時代,廣告主對創意素材的產能要求越來越高,主要由于:

面對像瀑布流這樣的媒體形態,高頻刺激使用戶對新鮮事物的敏感度降低,越來越容易審美疲勞。

用戶習慣了快速、有趣、多樣化的內容,導致他們的期望值不斷提高,對重復、模仿或缺乏原創性的內容刺激閾值越來越高。

用戶習慣了短視頻平臺快速的內容切換,導致對長視頻或需要長時間投入的內容變得不耐煩。

這種創意服務生意的觀念下,驅動創意的不再是人,而是永不停歇的機器。

創意的工具屬性越來越明顯,用之即棄、無效即棄、過期即棄。

這個很要命:

品牌廣告主開始對大創意祛魅了,進而戛納創意節高舉的創意大旗在國內失去了不少的號召力。

三、創意好不好,評委說了不算

前幾天東東槍寫了一篇文章「廣告,已不是“將軍的戰爭”」,其中就提出了一個觀察:

此前很多年里,創意的“質量”(不嚴謹,但相信都能理解)是營銷傳播中最重要的那個變量,但現在可能已經不是了。廣告變得更加復雜,更多的變量被引入,這導致對創意的評判也不再只于某個單一的維度下展開。

在戛納,所謂的創意質量是由將軍們(評委)說了算的,這些評委很多來自于全球各個4A公司的創意總監。他們都關注的維度無非就是idea-執行-效果-價值,其中創意的權重最大。

1、創意原創性:評審會尋找那些具有獨特視角和新穎思考的創意作品。

2、執行質量:作品的制作水平、技術實現和最終呈現效果是評審考慮的重要因素。

3、商業效果:評審會考慮創意作品是否能夠有效地推動商業效果,包括提升品牌知名度、增加產品銷量等。

4、社會價值:評審也會考慮作品是否傳達了積極的社會信息,是否有助于推動社會進步和正面變化。

國內則完全不同,創意好不好就看能不能賣貨,一切由市場說了算。「不管黑貓還是白貓,能抓耗子就是好貓」。

由于阿里、抖音、騰訊都在建立所謂的營銷科學系統:每次投放后,廣告主都可以實時監測營銷活動的表現,并根據數據反饋快速調整創意。

兩種不同創意的評判標準下,國內很多廣告和戛納的創意很難兼容。

如果戛納的創意標準是基于品牌廣告的思維,國內已經是效果廣告的思維框架下看待廣告了。

這樣一來,為大創意的提供土壤越來越少,產出的廣告創意和戛納的標準也越來越遠。

武斷地來說,如果隨便拿出一個獲獎案例在國內做大規模的廣告投放,百分百會是作無用功。

反過來也一樣,那些在抖音、小紅書上能賣貨的視頻和筆記,百分百也無法登上戛納的大雅之堂。

不出所料,這一屆創意節,中國大陸共拿到了一銀四銅,比23年成績還要差一些。

不過我看朋友圈,大家似乎都不是很care這個成績,甚至沒人關注到這個結果。

是國內廣告人越來越文化自信了?還是被實效主義壓得無暇關注這個結果?

無論如何,現如今木已成舟:我們已經離戛納創意節漸行漸遠了,同時離自己卻越來越近。

畢竟,中國的營銷土壤不用非得都種郁金香,咱們自己的牡丹,好看還好用(又能食用又能藥用)。

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(10條)