這一次,央視用AI播新聞了

作者:馮瑋,來源:多知

AI比想象中更快速地應用到新聞媒體的生產之中。

央視用AI播新聞了。

一些網友發現,近期央視的幾段新聞視頻中,右上角被標注了“AI創作”字樣:

3月29日,央視《晚間新聞》在描述候鳥遷徙的背景資料時,選用了AI生成的視頻;

4月3日,央視《新聞直播間》在解釋“強對流天氣”并提醒如何做好預防時,同樣選用了AI生成視頻。

中央廣播電視總臺對AIGC的擁抱速度之快,超乎想象。

從國內首部AIGC動畫片《千秋詩頌》,到AI技術覆蓋全譯制流程的微紀錄片《來龍去脈》,再到AI全流程微短劇《中國神話》以及微短劇《AI看典籍》,也才一個月而已。

加速的不僅是總臺。

據不完全統計,上海、長沙、北京等多地廣電先后發布、正在籌劃的AI作品或許已有幾十部……最夸張時甚至達到平均兩天一“官宣”。

“殺瘋了”。

AI比想象中更快速地應用到新聞媒體的生產之中。

一、AI+新聞:小鳥變企鵝?

先來看下央視的兩則新聞及AIGC對文字理解后所形成的圖像。

01 解碼候鳥遷徙,它們怎么識別路線。

鳥類遷徙是自然界最令人嘆為觀止的奇觀,背后蘊藏著令人驚嘆的導航藝術。

專家表示,目前鳥類的導航研究結果主要集中在兩大方向,視覺定向與非視覺定向。

?

?

視覺定向是鳥類通過觀測那些自遠古以來照耀著天空的日月星辰或是那些固定不動的地標。

比如蜿蜒的河流,波光粼粼的湖泊和蜿蜒的海岸線來鎖定自己的飛行方向。

這一方式就繪制了一副永恒的導航圖,引導著它們穿越廣袤的天空橫跨千山萬水。

非視覺定向則較為神秘,最新研究顯示,鳥類運用類似哺乳動物的松果體結構。

感知著地球磁場的細微變化以及雷暴、偏振光、紫外線等自然現象的波動,從而精準地鎖定飛行方向。

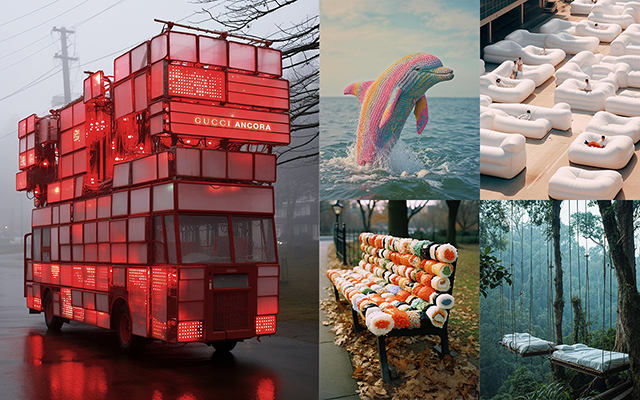

整個新聞風格偏向AI動畫,從圖像與文字的配合來看,基本能把文字素材中的可圖像化部分進行了呈現,一些特寫也比較清晰,整段內容由多個3秒左右的視頻拼接而成。

一些畫面依舊有著明顯的AI痕跡與常見錯誤,例如當有鳥類的群像圖片時,鳥類動作不清晰、邊界模糊、色塊雜糅、動作扭曲等等。

02 強對流天氣多發,應急知識掌握。

強對流天氣來襲,如果您在室外,那么走路騎車一定要盡量避開高層建筑之間的狹長通道。

因為狹長通道會形成“狹管效應”,風力在通道中會加大,給行人帶來危險。

還要遠離安裝不牢的廣告牌,樹干干枯的行道樹以及擺滿雜物的居民樓,以免高空墜物發生意外。

行車過程中應該注意慢速行車,握緊方向盤防止車輛偏移。

狂風肆虐,我們在家中也不能掉以輕心。

將易被吹動的室外物體如花盆等妥善擺放并固定,關閉門窗確保安全。

遠離窗口,避免強風席卷沙石擊破玻璃傷人。

專家特別提示,南方沿海地區或者臺風高發區最科學有效的辦法是用防風板封閉窗戶。

此外我們還可以采取一些預防措施,如備好應急物資,如手電筒、電池、蠟燭等,確保在停電期間也能正常生活。

在這一則新聞片段中,因為以城市遠景為主,較少存在人、動物等具體形象的移動等,因此AI在圖像呈現上的錯誤不大。

同時,城市呈現上,以AI動漫風畫面代替了需要實拍的空鏡頭素材,節約了拍攝時間,同時呈現了多種城市風格,甚至有美國超級英雄、新海誠等畫風的出現。

新聞片段使用AI素材,對于央視來說無疑是一種擁抱技術的創新。

對于受眾來說,體驗與感受就顯得更加復雜。

二、挑戰多多

在B站一則關于“如何看待用AI制作新聞素材”的投票中,7000多人參與,不支持占65%。

為什么會這么低?

看下評論:

“我覺得雖然使用AI合成畫面制作新聞是一種創新的實踐,但是現在的技術達到的效果確實不夠真實,對文字的擬態效果不夠貼切,常常形成對現實的扭曲呈現,就新聞媒體所應當呈現的內容而言,仍然不夠貼切和嚴謹。”

“比如說新聞里提到的防風板,那圖片上畫的跟真實的防風板有什么關系?我該怎么聽取新聞建議正確購買防風板?”

“這種有提醒+科普性質的新聞,對應的畫面就應該對應生活并簡潔好記,而不應該有太多無關的細節,這種就是為了用而用。”

“說實話我覺得這種畫風會讓我覺得是假新聞。”

“AI太多不必要的細節了,細節越多越有紕漏,還不能傳達新聞稿里的重點信息。”

……

當然,支持或者認可的聲音也不少。

“就給兩個小時,要求寫稿并制作動畫,傳統動畫制作要一天時間。”

“提效,很明顯的提效了。”

“畫風多變,有油畫風格有寫實風格,還有新海誠的感覺,好看的。”

……

多知整理網上的評論發現,其實用戶并沒有直白地表達對AI融入新聞這件事本身的反對,更多的是對AI生成式內容在與新聞內容結合時的不匹配或不精準。

例如,對新聞、尤其是央視新聞內容呈現的正確性與精準性的期待,有關候鳥遷徙的新聞科普中AI視頻有著多處細微錯誤和違和感;在強對流天氣的科普內容中,AI因為太過于追求呈現每個元素,而將視覺呈現得過于復雜,但在類似防風板這樣的關鍵應急物資的呈現上,又不夠清晰。

這種現象之于AI來說本不算什么,但當它被用在新聞視頻的時候,觀眾的容錯空間往往很小。

再比如,AI內容呈現的精致度、美觀性及中國特色。

從此前的兩則新聞視頻中可以看到,它們的內容呈現與當前大多數AI生成視頻水平相近,伴隨著接觸AI視頻人群越來越多,大家對視頻的美觀性、精準性和藝術性都會有相應的提升。

所謂的AI動漫、新海誠、美式復古等風格想要再抓住觀眾的目光和認可,只會越來越難。

好在,央視也有自主訓練的大模型。

央廣總臺和上海人工智能實驗室繼雙方在去年7月聯合推出的央視聽媒體大模型后,在在AIGC方向的新突破之一就是《千秋詩頌》。

即:大模型賦能, AIGC輔助制作,集合了總臺海量視聽數據與上海人工智能實驗室的技術,應用實驗室視頻生成大模型書生·筑夢、文生視頻框架AnimateDiff及多項可控圖像生成、圖像驅動等技術,使《千秋詩頌》高度還原了中國古詩詞中的人物造型、場景和道具,實現了從古到今的“穿越”、從紙張到動畫的飛躍。

這也是央視出品的AI內容中,兼具美感和特色的代表。

或許未來的某刻,它也將融入到新聞視頻中,讓新聞+AI,有一條更生動的路。

一如央視網黨委書記、董事長,央視頻公司總經理過彤曾說道的,網絡視聽本身就是媒體科技創新的產物,要有迎風起舞、擁抱變化的熱情和勇氣,但不能盲目跟風,也要系好“安全繩”。

三、“人工智能新聞”的新時代

今年年初,網上曾流傳了一張號稱來自某總臺高管的微信朋友圈截圖。這張截圖曾明確了媒體內各級員工都應使用AI來生成內容。

有些極端。

無法確定真假。

但在剛剛過去的一段時間里,從總臺到各地廣電也一直加快著腳步,推出了與AI相關的動員會、新嘗試、新內容、新工作室和新欄目。

以3月底、4月初的部分探索為例:

3月12日,中央廣播電視總臺黨組擴大會議要求,要加快培育壯大總臺新質生產力,積極探索生成式人工智能技術在媒體領域的創新應用,強化技術研發與節目生產應用協同等。

3月15日,芒果超媒發布AI導演“愛芒”,將在《我們仨》中以助理導演的身份與嘉賓共同參與節目。

3月16日,北京廣播電視臺掛牌成立人工智能融媒體創新實驗室,揭牌儀式上推出了《AIGC三國》,通過“AI智能輔助制作”技術再現“桃園結義”“三顧茅廬”“赤壁之戰”等經典名場面。

3月19日,以“春分節氣”為主題的AI創作短片已經在央視新聞頻道播出。

3月21日,上海廣電發布“中國首部AIGC系列公益廣告片”,《因AI向善》。

3月22日,央視頻AI頻道正式上線,同日發布微短劇《AI看典籍》等。

4月4日,貴州衛視發布全AI制作MV《清明游春》,AI填詞、AI作曲、AI演唱以及AI場景生成的MV,將北宋詩人程顥的詩意融入其中……

從總臺到地方,從動畫到短片,從文化宣傳到公益引導,新聞+AI的嘗試雖然依舊有各種不足,但也在慢慢成長著。

但融合的方式不止一種。

一些大學在對AI新聞人才的培養上也行動了起來。

3月26日,浙江傳媒學院新聞與傳播學院發布了自己的第一條AI新聞:

根據推文, 新聞與傳播學院與媒體工程學院聯合開設的“人工智能新聞”微專業將于2024-2025第一學期面向全校招生。

“人工智能新聞”微專業擁有自己的“AI+新聞”的課程體系。

在課程設置上,將涵蓋人工智能新聞寫作、人工智能短視頻與直播、人工智能圖像生成技術等5門主干課程。

微專業首批招生,主要面向全校全日制本科三、四年級學生及在讀研究生,要求申請者具備新聞選題策劃、新聞采訪與寫作、新媒體內容策劃與運營等專業技能。

新聞系教AI的話題,很快在網上引起熱議。

而它的出現,意味著AI技術的發展已經開始讓部分國內的新聞院校及專業開始主動打破技術與新聞的邊界,尋求新的融合與新可能。

浙江傳媒學院人工智能新聞微專業負責人副教授王翎子接受媒體采訪時表示:“我們想和學生一起去探索,人工智能究竟給我們的行業帶來了怎樣的顛覆和改變,我們未來的道路應該怎么走。”

當新媒體時代遇上AI時代,新聞的生產流程一定會被重構,這也給內容創作者本身帶來了新的挑戰。

復旦大學新聞學院傳播學系教授鄧建國對外表示:“技術可以讓新聞生產提高效率,但核心采集和報道事實會變得越來越重要。”

好內容永遠有價值。

共勉。

作者公眾號:多知(ID:duozhiwang)

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(15條)