“用戶體驗(User Experience)至關重要。”這是現如今所有人都奉若珪寶的一句話。不管是做廣告的、做網站的、做IT產品的乃至做與互聯網半毛錢關系都沒有的產業的人們,每天都在會議室里、郵件中、項目企劃內、微博上反反復復提到類似的口號。誠然,好的用戶體驗是產品暢銷的關鍵因素,也應當是所有商業設計的最終目的。但用戶體驗究竟包含了多少東西,又被什么所囊括?換句話說,“體驗”這樣一種既私人又不可捉摸的事物應該如何被設計和塑造?在這兩點上業內往往卻諱莫如深。

本次互動中國專訪,我們與國內安卓定制ROM開發商樂蛙科技的首席體驗官 CXO Jonathan Li展開了對談,讓我們看看一個好的用戶體驗究竟需要考量哪些因素,以及如何被設計出來。

值得一提的是,高端市場的用戶體驗——比如iOS與Win8——人人都在關注,相關的評論與分析汗牛充棟。然而樂蛙及其開發的ROM主打的是千元級別智能機的大眾消費市場,這一領域的用戶體驗設計會被極其有限的開發成本與硬件性能限制,并且某種程度上并不那么賺錢,因此向來為業內所忽視。如何在有限的資源里創造無限的體驗對設計師來說是個新挑戰,這也是我們選擇樂蛙作為采訪對象的原因之一。

采訪、編輯:Wayne Tai (原創內容,轉載請注明來自來自數英網)

(Jonathan Li = Jon / 數英網 = Q)

什么是用戶體驗(User Experience)?

Q: 如今每家公司、每個人都在大談用戶體驗,并且不遺余力宣傳它的重要性。經過十余年的業界實踐,你認為到底什么才是用戶體驗?

Jon: 我對于UX的定位是:用戶與產品的交互過程。 這里要更正一下,其實在用戶體驗的上面有一個更大的概念叫“消費體驗” Consumer Experience,這個概念是指整個消費的過程,從先認識一個東西到使用后的反饋。

第一步:Aware——就是先知道有這個產品。 第二步:Arouse——知道這個產品以后,產生動力去了解它與你的關系,無論是功能、還是價位。 第三步:Acquire——這個品牌是什么,用戶的希望是什么,花費這些錢所得到的服務、產品到底值不值得(cost benefit)。 第四步:Use——這步真正的體現了User Experience,影響UX的因素包括用戶交互(User Interactive)、視覺設計(Visual Design)、用戶界面(UI)等,還有從感官來說的Audio Design等等。 第五步:Reflect——我用了一件產品以后,會回想產品整體的體驗,是否達到期望值,還是超過我的期望或是不盡如意。作為一個好的產品,更應該考慮這一步,幫助消費者更好地認識,重復這五步。

這五步加起來是一個整體的CX,UX只是其中的一步。

Jon: 另外,對于用戶體驗來說,期待Expectation非常重要。 事實上今天的商業環境里,除了蘋果發布新產品能讓消費者們在店門口徹夜排隊之外,只有一個行業能做到一樣的事情——電影。觀眾在這個檔期看電影的同時實際上已經看到了下一個檔期的電影預告片,然后當下一個檔期的電影出來之前一段時間,會不斷有相關的宣傳和信息出現,讓用戶達到一個很高的期待。這也是對用戶體驗的設計中不可或缺的。

Q:可以認為,好的UI設計是為了創造好的用戶體驗,那你認為一個好的UI 設計需要具備哪些好的要素?

Jon: 把產品比作一個黑匣子,從交互上來說,用戶體驗到的部分就是輸入 input,和輸出 output。那從UI來說,怎么帶來一個好的體驗?我認為除了簡單的功能以外,有四個大的要素要達到,這也是我們團隊所為之努力的方向:

簡單(Simplicity):以我們團隊開發的安卓平臺而言,它本身來說就是一個挺復雜的東西,在此基礎上進行加工,復雜性就會增加。所以我們在做安卓開發時,最大的目標是簡化。

高效(Efficiency):我們做的還是一個手機,不能為了實現一個功能,就要經過很多步驟。

靈活(Flexibility):從客戶與廠商的角度出發,他們有各種各樣的硬件平臺,我們怎么從一個系統的角度出發,能夠足夠靈活的適應各種不同的軟硬件環境。

樂趣(Joyful):一個真正好的用戶體驗,一定是一個有使用樂趣的用戶體驗。很多年前大眾有一個campaign叫“The Joy of Driving”:從開車本身就是樂趣出發,開大眾就能享受這個樂趣。

Jon: 而從當今的消費類電子產品這個領域來說,用戶都體驗不到什么使用樂趣。如何把樂趣添加到技術中去,是現在大家探討的話題——“A good UI design is a joyful UI design.”

Volkswagen - “Fahrvergnugen” Joy of Driving

Q: 您做第一個商業UX Design是在哪個Case中,有什么有趣的事么?

Jon: 商業Case來說,應該是碩士畢業之后,進入Lucent做CDMA手機的界面設計。由于那時手機屏幕還不是圖形化的,和現在的電子手表的屏幕一樣。從那時候就要去思考,怎么做IA,怎么把功能處理好。并沒有什么有趣的事,就一直在學習先跟著有經驗的人一起做,自己慢慢的推敲。 1998年,與飛利浦的設計師合作,飛利浦在當時出了一款手機叫Xenium,以圖標UI為主,用邊上的滾輪來選擇。那時飛利浦已經在上海開售這款手機,我就與一幫設計師到上海來做測試,也是我第一次來到中國,也是我第一次做用戶體驗設計。

Philip Xenium 989

Q: “體驗”非常私人的,一個體驗設計師如何保持客觀,避免將自己的體驗先入為主的當成用戶的體驗?

Jon: 關鍵點在于如何“Abstract”,如何將“體驗”抽象化。首先設計師要判斷自己的體驗是否能夠代表足夠大的目標用戶群;其次要做足夠的調研,把問題想透,將體驗抽象為不同的要素去限制自己的設計過程,這樣才能做出好的體驗設計。

Q: 對比國內外UX Design行業,您覺得國內的行業環境的優勢及不足之處?

Jon: 我是99年到中國,那時國內并沒有UI Design這一行,更沒有UX Design,大學也沒有相關專業,所以招人就要從基礎開始慢慢培養。之后的五年變化很大,其中很大的一個原因是蘋果讓大家意識到用戶體驗很重要。 國內UX設計整體行業來說還比較年輕,也就近五年發展的比較快。我認為國內也有不少設計公司不乏有好的設計,但大多數還是停留在表面的UI設計及追求炫動的效果為主,想到具體把一個交互模式或是將其中的深層的內涵做出來的,還是很少。所以說為什么國內那么多人抄這個抄那個,最后成功的幾乎沒有,就是因為他們就算抄也只是抄在表面,并沒有深入的理解UX的設計精神。Copy蘋果的Icon和界面難度不大,但是讓蘋果的產品真正成功的原因他們并不懂。

Jon: 產生這種情況一方面是經驗的累積不夠,但隨著國外資源和經驗的不斷涌入,這幾年的發展在不斷的變好。另一方面,從國內外設計師的角度來講,他們思考方法不一樣。與藝術不同,“設計”是為了解決問題。在UX Design來說,像畫東西、常規的測試這些基本的有具備了,但怎么去想一個東西,怎么去定義一個完全新的、有革命性的、并且獲得市場成功的產品,我認為國內還沒有達到那個階段。

Q: 作為一位CXO,您覺得一個用戶體驗設計師要達到首席體驗官的高度,需要哪些才能和素質?

Jon: 設計師去了解用戶,是為了做更好的設計和體驗;而一個CXO去了解用戶,是為了賺錢。而一個Designer要更進一步,就需要更Open Mind,不僅要懂UX、還要懂CX、要了解整個生態環境、要關心成本投入、乃至經營團隊,這些都是在Designer層面用不到,但是作為CXO必須的素質。

為何用戶體驗設計在數字領域如此重要?

Q: 你覺得相對于其他設計門類而言,用戶體驗設計是否對于數字設計更重要?就你目前實踐的行業來說,移動平臺用戶體驗設計與計算機平臺用戶體驗設計最大的區別是什么?

Jon: 我并不這么認為。對于一個成功的產品而言,任何設計上的用戶體驗考量都很重要。再以蘋果而言,如果它的UI設計好,但是工業設計ID不夠好,其實達不到整體的體驗效果高度。

Jon: 首先,不論如何移動設備的屏幕都會比電腦小,他會一直呆在你身邊,并且保持隨時響應的狀態。因此在移動平臺用戶體驗設計上最大的任務是“簡單”,讓用戶在不同的環境里以最少的步驟達到目的。其次因為伴隨用戶的時間比計算機要長太多,移動設備的體驗需要更加人性化的設計。 同樣,觸摸屏是移動設備的第一交互點,設計師要盡量保證交互在屏幕上完成。如果說一個設計師完成的體驗需要反復用到屏幕、手機正面按鈕、乃至手機側面按鈕的組合,那就是太復雜了。 而用戶在計算機平臺上本身的時間投入預期就高,所處理的任務也更復雜,可以更多的進行偏向復雜化與功能性的設計。

Q: 移動平臺的設計者永遠面對新的技術和硬件,您認為在用戶體驗設計過程中,如何利用這些持續不斷的更新呢?您在進行移動平臺用戶體驗設計的時候遇到的最復雜的問題是什么?

Jon: 其實我不是這么去劃分。我之前和高通的朋友有聊了很多最新的技術與設備,但是不是一定要實現這些技術與設備所涵蓋的功能呢?我覺得應該是反過來:思考我們要用設備做什么事情,然后再去找相應的功能,再研究怎么通過軟硬件去實現。

Jon: 最大的困難是簡化。做Mobile設計你永遠都會遇到新的功能、新的技術、新的實現方式,但是你如何將這些東西簡化為一個問題:“你要做什么?”,然后設計出一種簡單的體驗,一種甚至能讓一次都沒有使用過這個系統/軟件的人也能輕松上手并且樂在其中,這才是最難的。 我又要說到蘋果。為什么iPhone能那么成功,就是因為它的體驗非常簡單。首先觸摸屏保證了最直觀和快速的交互方式,其次iOS沒有菜單——因為安卓有菜單,所以很多的功能會被藏在很深的地方,強迫你去找。而沒有菜單的iOS操作起來無非是左右滑動,對于新手來說門檻低很多。但是菜單也有菜單的好處。可以想見iPhone上的功能會越加越多,屆時如何分配屏幕是個很難解決的問題。因此如何設計菜單也是移動用戶體驗設計里很需要研究的領域。

Q: (安卓)移動平臺開發的另一個大問題是硬件標準嚴重碎片化,這是否會給用戶體驗的開發帶來很大困擾?你們的團隊是如何解決這個問題的?

Jon: 硬件用戶體驗的確至關重要,設備性能和流暢度等表現是UI賴以生存的基石。以樂蛙OS來說,我們的目標是千元機市場,希望各種各樣的手機型號都能完美刷上我們的系統,所以硬件碎片化的確是個很令人頭疼的問題。我們的解決辦法是專門設立了一支團隊去做Hardware Solution,去做一些底層的匹配和測試。

如何在有限的軟硬件資源條件下做出最好的用戶體驗

Q: 為何樂蛙OS將目標定為千元級的大眾市場?你們對這款系統的設計哲學是什么?

Jon: 在安卓OS開發領域,大家都向往高端走,這是事實。但是做千元機市場其實更難一些,成本問題、硬件技能有限等等,但是樂蛙如果在這樣一個市場上做出了良好的用戶體驗,那么再開拓別的市場應該不成問題。 而未來使用千元級智能手機的人,一定希望它帶來功能性手機(Featured Phone)做不到的新功能,但是如果你給用戶太多新東西,提高了學習成本,他們反而會害怕或者抗拒。 因此我們的設計哲學除了簡單(Simplicity)、高效(Efficiency)、靈活(Flexibility)、樂趣(Joyful)之外,還有一個重點是是Super Charge:就像改裝車一樣,我們希望用戶刷上我們的ROM之后,能夠直接感受到更快、更強勁的體驗。

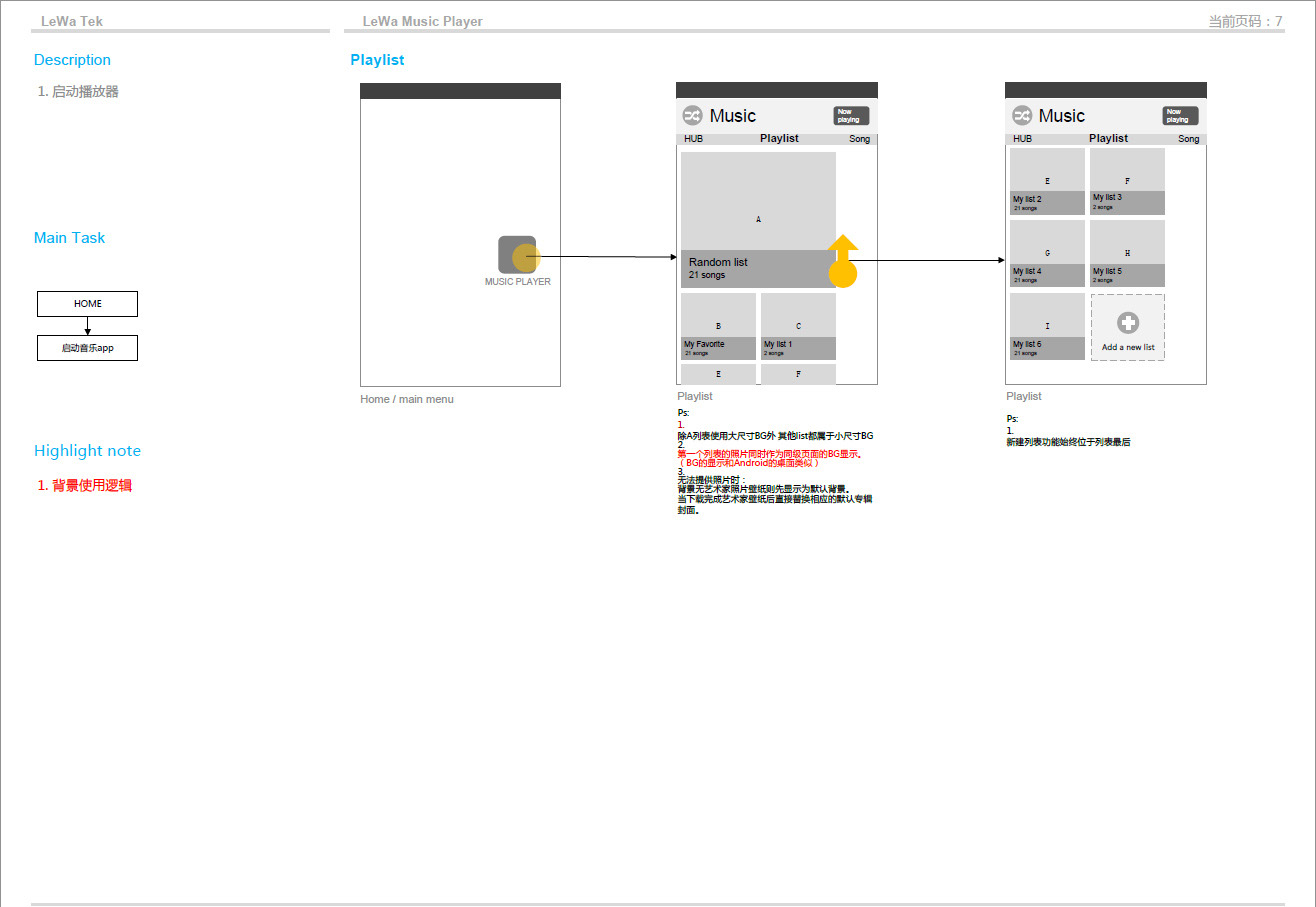

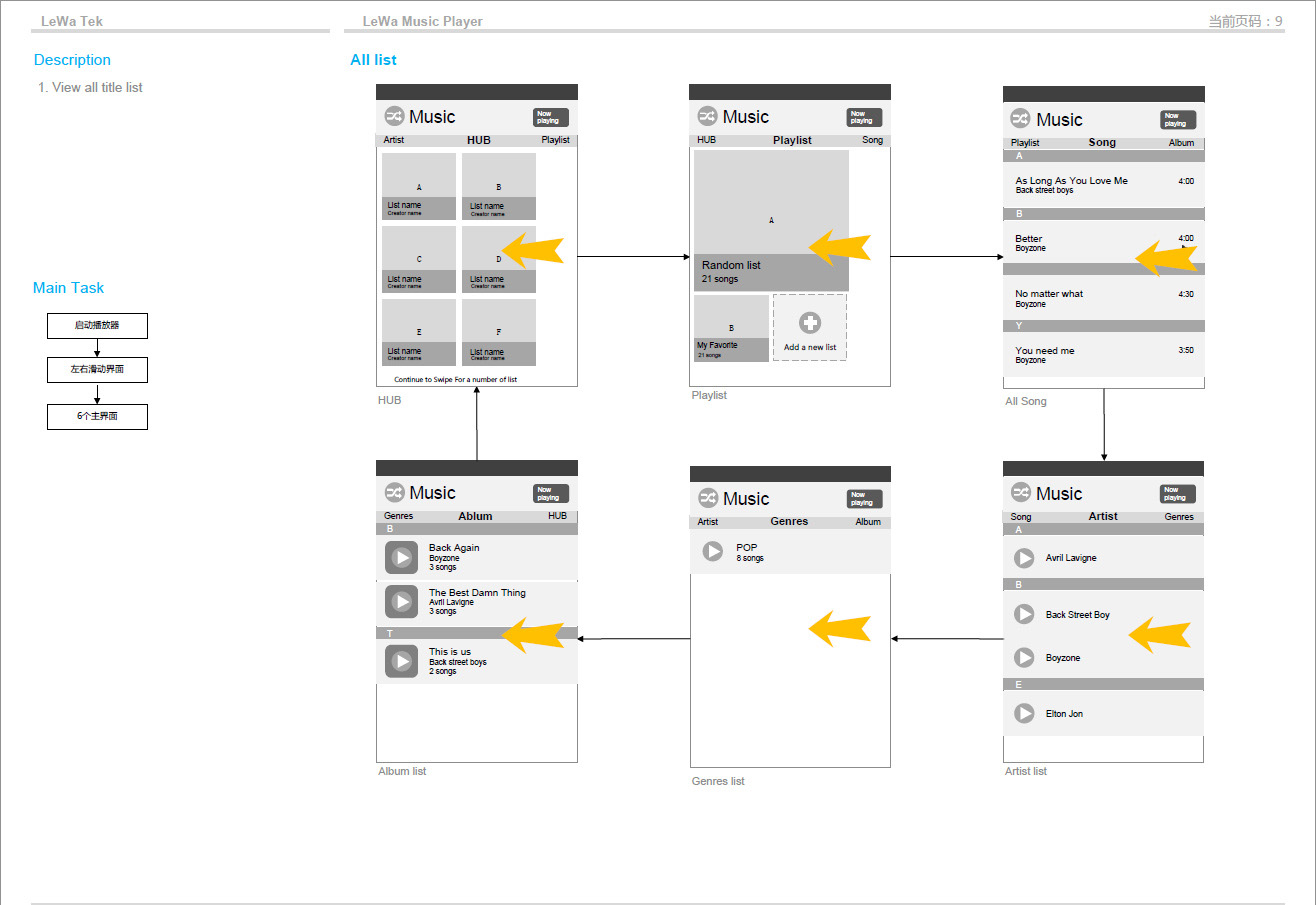

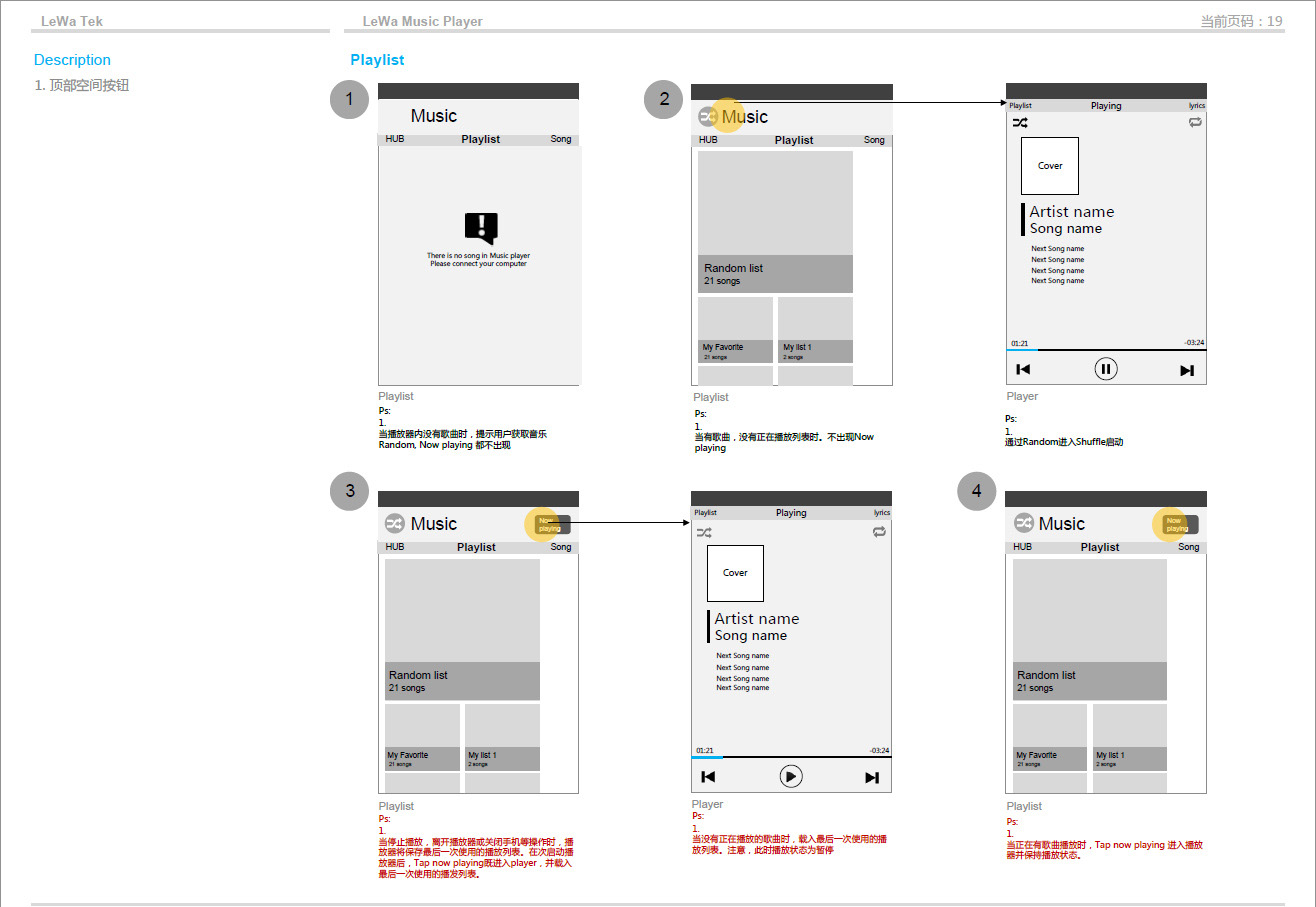

LeWa OS IA(圖片點擊放大)

Q: 在既沒有成功案例可以學習,又為硬件機能所限制的情況下,樂蛙怎么做到最好的用戶體驗呢?

Jon: 的確樂蛙OS是從零開始的。在我們的團隊構成中,軟件工程師與設計師的比例是2:1。從交互設計師的角度來說,他們需要得到的是結果;而軟件工程師是從實現的角度考慮問題。兩種人之間可能會產生以下分歧:

設計師:“我一定要做出這個效果。” 工程師:“不行,這個實現起來太費時間/太占用硬件資源……”

我們的解決方法是:讓團隊內的交互設計師擔當產品體驗經理PM的職責。我們希望交互設計師不只是進行設計,而是能跟隨整個產品開發的生命線,這樣反過來能夠更全面的看待自己所設計的用戶體驗是否優秀。通過這樣一個機制,在Design Review的時候由產品體驗經理牽頭,從體驗為主的角度來調整設計和程序,我們認為這樣能做到更好。

Q: 作為Rom平臺的開發者,成功占領了市場之后,你們如何平衡獲取收益與做好用戶體驗之間的權重?

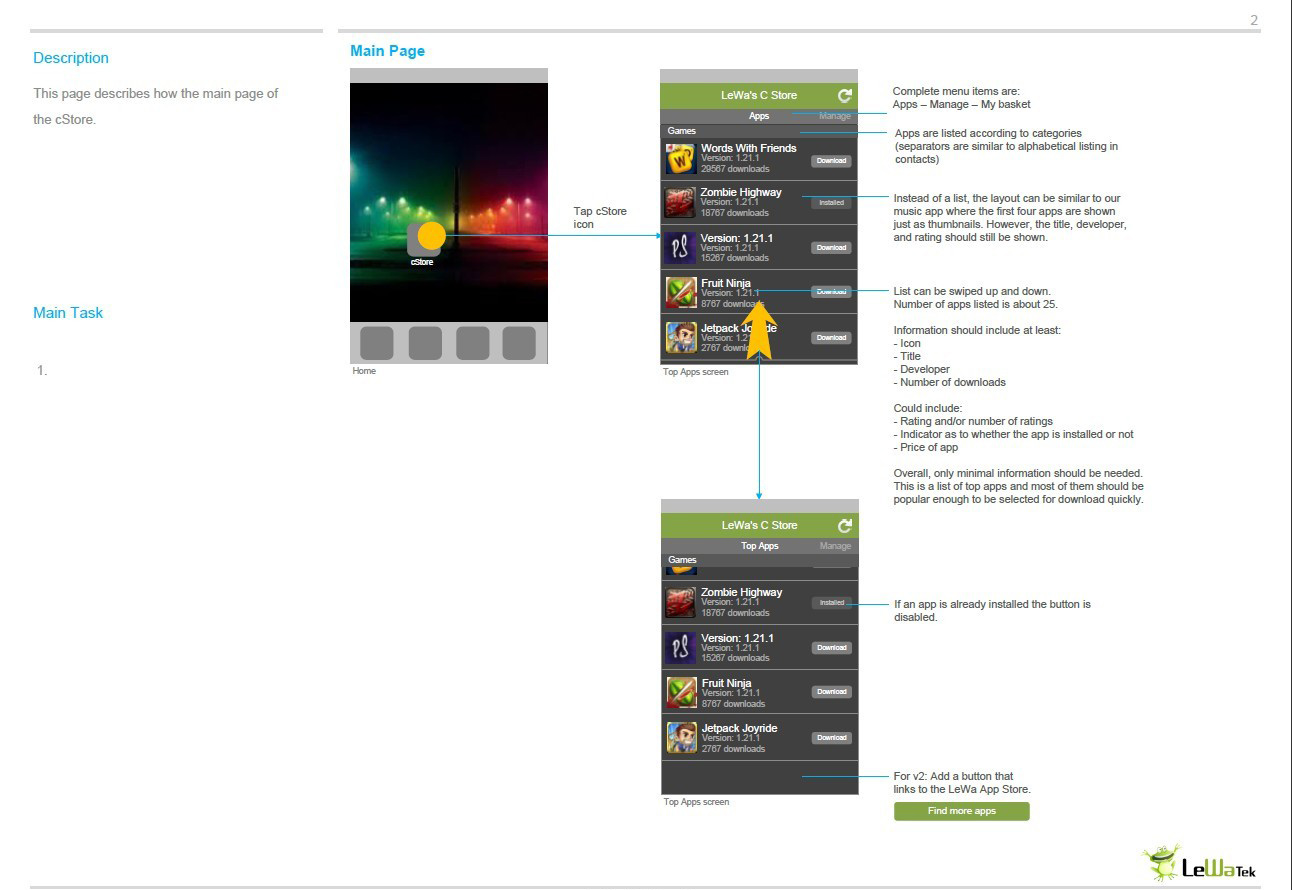

Jon: 其實賺錢和好的用戶體驗是統一的。我知道你要說到廣告,其實目前移動互聯網里類似Banner之類比較破壞體驗的廣告形式是從傳統互聯網里帶過來的,并不適合這個新行業。未來移動領域的廣告不會讓用戶感覺到是廣告,它一定是與用戶需要的東西相結合的。 樂蛙OS有一個內置的 App Store,里面有經過我們選擇,用戶日常會得用到的應用。當然在未來我們也接受往里面裝別人的App然后收費。只是我們發現一個Insight:不論什么官方ROM都裝了一大堆用戶用不到的默認序,又沒法刪除,那我們對ROM的理解是越干凈越好,至于用戶刷機之后需要什么程序,可以去樂蛙的App Store安裝相應的軟件。這是一個用戶主動選擇的過程,用戶體驗不好的應用在這個過程里會被自然淘汰。 Jon: 如果樂蛙成功將智能手機系統普及到目前為功能手機占領千元級大眾市場,那么圍繞智能手機生長的整個生態系統——廣告營銷、應用產品、硬件周邊等——都會在這個市場獲得更多的機會。屆時我們將會成為“保管樂蛙式用戶體驗”的角色。所有在這個平臺上的出現的體驗都會與樂蛙期望達到的體驗統一。

LeWa App Store IA(圖片點擊放大)

Q: Google一直在學習第三方OS的優點,我們能在ICS上明顯的看到。樂蛙會不會害怕某一天Google會通過這種方式擠占你們的市場?

Jon: 我們不這么認為。谷歌不管怎么樣還是一家美國公司,他們永遠要站在全球的角度做東西,針對每個細分市場做Localization對他們來說成本太大也太復雜。而樂蛙作為專注于中國細分市場的公司,我們產品的特性他們是不太會去學的。

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

暫無評論哦,快來評論一下吧!

全部評論(0條)