跟隨他的鏡頭,可以穿越回上世紀90年代的上海

作者:袁千禧,來源:地道風物(ID:didaofengwu)

原標題:帶我回上海

風物君語

上海,是中國城市現代化進程中,當之無愧的引領者。

20世紀80年代開始,西服又重新流行,盡管用現在的眼光來看還是很傻氣的。20世紀90年代,恰好出現了一位攝影師——陸元敏,用影像記錄下當時的上海,那時的上海還依稀有20世紀50、60年代的影子。

魔都,是如今上海的新稱號。

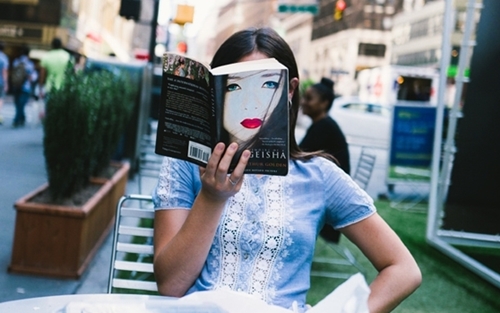

不少90后第一次了解上海,是在郭敬明的小說里,國際化都市里的紙醉金迷,讓三四線城市里的青少年男女著實開了開眼。名流、奢侈品、國際化,外灘和層層疊起的高樓,成為21世紀上海抹不掉的標簽。

千禧年上海淮海中路上的巴黎春天商廈搭建了法國埃菲爾鐵塔模型,金色小天使的神情總覺得有點怪異。

但要知道,仍有無數人迷戀著那個“老上海”,一個給予刀光劍影的年代浪漫溫柔的上海。

弄堂里斑駁的墻壁,老舊的自行車和攝影師的影子,仿若午后剛醒。

而陸元敏的作品,則足以帶你走入上海曾經有過的夢幻:小弄堂到洋樓下的萬千氣象、姑娘掐著腰拿在手里的汽水、洋裝和旗袍在街頭擦肩而過,這一切都隱隱約約透露出上海人骨子里的浪漫和傲氣…… 畢竟,這里是他最熟悉的地方。

年輕人的裝束,現在看起來很有復古風。

01 他給上海寫了20年的日記

陸元敏是土生土長的上海人,拍攝上海20余年,占據了他生命中三分之一的光景。他沒有將鏡頭對準那些宏大的敘事,而是長年累月地將鏡頭對準了上海人日常生活的一幕幕。如果說建筑是一個城市的外貌,外界的評價是一個城市的衣服,那每一個平凡的市民,就是這座城市的骨骼和血液。

南京路向來是上海最熱鬧的地方。

茂名路上的學校放學,那時小學生的書包就已經蠻重的了。

陸元敏的影像,毫無疑問地成為上海人不可或缺的情感歸宿,更是如今外來者難以洞見的城市記憶。

在室內望向可愛的小孩子。

路邊的鳥也不會逃過陸元敏的鏡頭。

路邊的鳥也不會逃過陸元敏的鏡頭。

搬家的上海市民,床從窗戶里吊出來,如今這樣的景象幾乎看不到了。

陸元敏出現的時間也剛好,處在上海即將飛速變化的時間節點,“我是無意識地保存了這一段影像,自己也覺得很幸運,再晚幾年拍的就不是這個上海了。”

巷子里積了水的路面,大家踩著水走過。

下雪的上海街頭。

02 “上海人”

除了游走在上海街頭,陸元敏也去到朋友家里拍攝,照片自然地成為了“上海人”系列作品的一部分。

我的一位鄰居父母親是虔誠的基督教徒。

我的一位同事穿上母親的旗袍讓我拍照。

門后的日歷,應該會勾起不少人的回憶。幾代同堂,其實是全體中國人的過去。

“我拍的多是40歲左右的人,當時40歲左右的在上海都是沒有房子的,和父母住在一起,他的房子也是父母的房子。好處在于父母的東西都還保留著,年代感就模糊了。”

這系列是陸元敏少有的入室拍攝。老上海人家是什么樣子的?他幫我們打開了這個名為“窺探”的盒子。

那些器物和陳設,人物的著裝和面容,和舊時光一樣耐人尋味。

現如今,很多人都會問他,照片里的人,后來怎么樣了。

溫情是陸元敏照片中的特質,一如午后撒進屋里的暖陽。

陸元敏背離繁華,平凡上海人的精神樣貌得以記錄。

03 蘇州河

無數文人和藝術家對蘇州河賦予了感性的意義:《色戒》里王佳芝在橋上匆匆走過,《上海灘》里許文強在橋上相會戀人;《情深深雨濛濛》里陸依萍在這里為愛跳河;周迅最靈動的時光,在婁燁的《蘇州河》里上演了一場不知盡頭的愛情故事,歷經千辛萬苦,終于相見的往昔戀人,卻不小心駛入蘇州河中,雙雙失去生命。同時,周迅在電影中的住所便是蘇州河上的船;在茅盾的著名小說《子夜》里,它也占據了開頭的最佳位置。

在評論家或者歷史學家眼中,蘇州河記錄了近代上海從一個縣城發展為國際大都市的歷史,特別是民族工業崛起、與外國資本抗爭的歷史。

*部分文字參考戴老板《上海,為什么是上海?》、沈嘉祿《隨波而逝的記憶碎片》

郵電大樓鐘樓上的信使雕像已重建。河中現已沒有了航運船只。

一艘運載建筑材料的水泥船正在航行之中。

來往的船只,岸邊的人們,是城市生活的一部分。

“上海人把蘇州河當作母親河,但大多數上海人和它(蘇州河)沒什么關系,生活在附近的人才和它有關系。” 蘇州河對于陸元敏而言,是50歲之前每天騎自行車上班的必經之地,當時騎著自行車可以一直沿著河走到頭,現在會遇到一些小區把它隔斷。

炙熱的陽光被蘇州河水過濾后只剩溫柔。

來往通行的百姓,自行車是那個年代家家戶戶的必備。

這條在中國歷史上占有一席之位的河流,發生巨變的前夕,被陸元敏無意之間記錄著。

蘇州河上裊裊升起縷縷煙火。

河邊擁擠的人群。

如今蘇州河兩岸已是新建的高樓。

河水也已澄清。

婁燁在《蘇州河》的開頭說:“近一個世紀以來的傳說、故事、記憶,還有所有的垃圾都堆積在這里,使它成為一條最臟的河。”而陸元敏說:“照片能過濾掉氣味和噪音,只留下最干凈的一部分。”

廢棄的雕塑。

時過境遷,評論家吳亮說:“我愿意相信蘇州河至今仍如陸元敏所攝——日光、橋、樓房,行人和陰影,這一切仿佛都喪失了時間性,一種迷離、凝滯與正午的倦意誘我沉入這城市的長夢之中。”

——沈嘉祿《隨波而逝的記憶碎片》

船上玩耍的小孩子。

如今,蘇州河迎來了它新的歷史篇章。

對話陸元敏

Q:您是土生土長的上海人,在您心里,上海20世紀90年代前后,最大的變化在哪?

A:90年代上海最大的變化真是很難說清,不同的角度可以有不同的解說。較為明顯的是上海弄堂生活在極速地淡化,被小區所取代,上海方言被普通話所取代。50、60年代弄堂里的長輩們操著各種方言,寧波、紹興人的方言尤為響亮,到了我這一輩都統一成講上海方言了,而現今又演變成口音不一的普通話了,這表明上海又恢復成了一個移民城市。回看自己90年代拍攝的上海影像,城市中行走的人大多是上海本地人,現在就是外國人也不足為奇了。

路邊擺攤的老人看似一個西方人,身邊的信箱對于上海人來說太熟悉了。

Q:上海是很早接受到西方文化的,上海也擁有先進和更加開放的城市歷史,您覺得這些對上海人的影響有哪些?

A:上海是比其它城市早些進入現代化,不過也僅在上海市區。20世紀60年代時,我浦東的親戚小孩來我家,對電燈的開關大感興趣,不停撥弄開關,因為上海郊區在70年代有些地方還是使用煤油燈來照明,上海人接受西方文明不如說是接受現代文明帶來的便利。林語堂調侃西方文明,唯一強過東方文明的就是抽水馬桶。

路邊關于美容的廣告牌。

Q:1934年,蘇州河有時還因運輸會擁堵,如今它變成了一條景觀河。您是什么時候開始不拍蘇州河了的?

A:蘇州河大概在上世紀20年代,上海的民族工業在河邊集聚,有紡織廠、面粉廠、造紙廠、化工廠,隨著環境污染,河水逐漸開始變黑,70年代已到了不可忍受的地步;80年代末,政府對河流開始進行整治工作,但我在90年代拍攝時蘇州河還沒有完全改變,很慶幸在這時期拍攝了這些照片。10年后我搬離了住了50年的老房子,新居離上班的單位很近,于是不再經過蘇州河,這也是我不再拍蘇州河的一個原因。

陸元敏的照片像是在一個長久的電影中按下了暫停鍵,聲音消失了,時間停止了。

Q:在拍攝上海的20多年中,有沒有哪些是你遺憾的,覺得沒有拍出來的?

A:回看90年代的照片一定會有很多的遺憾,當時為什么不再多拍一些呢?不過這想法也慢慢地被改變,生活就是要有遺憾才有意思。這種遺憾也一直會持續下去…… 雖然現在的攝影已被過度使用,但再過10年、20年,你還是會說,當時很多有意思的畫面為什么沒被記錄。城市在越變越新,越來越多的上海人的家都裝修一新,而對一個攝影人來說,感覺這樣的場景好像越來越不上鏡了。到一個朋友家去就好像進入了一個樣板房,拍攝的好奇心與沖動沒有了。

一家三口望向黃浦江的對面,有上海的標志性建筑東方明珠塔

Q:90年代后,上海城市變化很大,上海又是您的“家”,您會有緬懷之感嗎?

A:曾也想過把過去拍攝的朋友再拍一次,這次發來的《上海人》系列中的第一張照片就是在2017年拍攝的,第二張照片就是20多年前的同一個人,這也只是唯一的一次嘗試,想想沒有什么意思就不拍了。

2017年拍攝的朋友。

20多年前的他。

陸元敏,1950年出生于上海。2007年首屆沙飛攝影獎獲得者。老三屆知青,1976年進入上海市政研究所從事科技攝影,1980年起于普陀區文化館工作至今,現為上海市普陀區攝影家協會會長;中國攝影家協會會員。陸元敏活躍于中國攝影界,作品曾在全世界多國展出,出版《上海人》、《蘇州河》、《膠片時代的上海》、《上海影像》等畫冊。

圖、部分圖說丨陸元敏

采訪、撰文丨袁千禧

設計 | Q年

編輯丨袁千禧

封圖攝影丨陸元敏

參考資料

1.《中華遺產》2010年總第55期

2.沈嘉祿《隨波而逝的記憶碎片》

經授權轉載至數英,轉載請聯系原作者

作者公眾號:地道風物(ID: didaofengwu)

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(1條)