對于社會熱點,我們可以做些什么來切實推動事件進展?

來源:L先生說(微信號:lxianshengmiao)

作者:Lachel

本文已取得授權,如需轉載請聯系原作者。

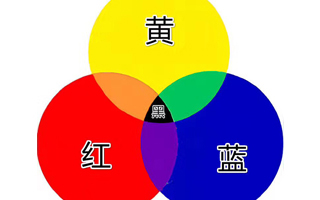

前幾日,北京警方公布了紅黃藍幼兒園的調查結果。不知道大家如何看待這個結果,就我個人來說,我是期待能有更多信息的。不過這一點暫且不聊了。

在這個事件中,所折射出來的許多問題,其實都值得我們思考。我想借這個事件,聊一聊:作為一個普通人,我們應該如何參與到熱點事件中去?

每一次熱點事件,大抵都是這樣的模式:有人爆料,自媒體揭露黑幕,群眾的嫉惡如仇和憤慨被點燃,于是將事件推上熱點,自媒體們蜂擁而來,進一步整合、傳播、擴散,形成勢不可擋的浪潮。

在這個過程中,可能存在什么問題呢?

自媒體們為了追熱點,會形成一種默契:挑最嚴重、最觸目驚心的內容講。因為只有這樣,才能充分調動起讀者的情緒和沖動反應,實現傳播。這就造成了一個后果:許多未經確定的傳聞,甚至相當不靠譜的謠言,都會在這個過程中,被有意或無意地添油加醋、人為擴大。而大多數讀者看到之后,又不具備「驗證真實性」的意識,只是單純地被激發起情感。

看到一個熱點事件,你會要求它「100% 真實」才轉發嗎?絕大多數人不會。大家只是看一眼,覺得大體可靠,就轉發;甚至,覺得不一定可靠,也點一下轉發,加上一句「求證實」「求辟謠」。

但是,試想一下,哪怕高達 80% 的可靠性,也意味著,有 20% 的內容是不可靠的。在這樣一環又一環的轉發中,這 20%(往往也是情節最惡劣、最觸目驚心的內容)只要有足夠多的人相信,就可能被傳得滿城風雨。

于是,這些傳聞和謠言,就借由這么一個閉環的傳播鏈條,不斷得到強化,螺旋式上升,事件被傳得越來越復雜。到后來,事件的真相是什么?最初的事實是什么?根本的訴求是什么?不知道。也可能已經沒人關注了。我知道大家都是好心,但很多時候,這只會造成好心辦壞事。

為什么會造成好心辦壞事?

因為,這可能造成兩個后果。

第一個,叫做失實。這是傳播里面慣用的一個手法,用來消解和封堵輿論。

怎么做呢?一個事件,夾雜著真假信息,越演越烈,于是,任它去發酵、演變、傳播,各種傳言層出不窮,各種猜想甚囂塵上,突然,伸出一只手,扼住咽喉:你這些情節是假的啊,已經辟謠了,大家散了吧,散了吧。

你不甘心,想繼續追問結果。沒人理你。為什么?你的事實有問題啊。這時候,反面的輿論就站出來了:「我早就知道是假的了」「你們這些人,見得風就是雨」「是不是要追究一下傳謠的責任」……

于是,一股輿論的「合力」,就這樣不攻自破。

這樣的事情,已經上演過許多次了。像上次于歡案,大家不就是揪著某一個具體情節不放?結果呢,被證實是假的。后面就沒人關注了。在群情激昂的頂點,狠狠一拳打下,將士氣擊垮。后面即使想重新組織進攻,也組織不了。這是第一點。

第二點,叫做失焦。什么是失焦?就是原本的訴求被模糊,原本的導向被分化。一個熱點事件,從齊心協力,到大家各說各的,各執一詞。同樣,輿論的攻勢也就不攻自破。

比如:一個事件發生了,原本應該團結一致,提出訴求,結果呢,有人罵體制,有人說女權,有人說階層……講來講去,就是不告訴你「具體的人是誰」「我們要誰負責」「我們想要什么」。

于是,這些矛頭,紛紛被對立方、以及看不慣其言論的人擋回去。本來一場進攻,變成了什么呢?大家鬧起了內訌。一方面,這樣只會讓路人莫名其妙,起不到有效傳播信息的目的;另一方面,這正是對立方想看到的:一個事件,內部被分化,矛頭被模糊,基本就意味著,它鬧不過幾天了。

像這次事件,知乎上有篇文章,把鍋甩給家長,說「叫你們反對性教育,這不,出事了吧?」明擺著想蹭熱點的心,結果,姿勢太難看,被一群憤怒的人罵了回去。

問題是,這么一鬧,有什么作用呢?大家的精力都被消耗了,本應凝結成合力的力量,也就這樣被白白浪費了。每個人的精力都是有限的。士氣這種東西,一鼓作氣,再而衰,三而竭,臨陣調轉矛頭,是最忌諱的事情。

為什么會產生這些現象?

這些現象,有政治上的原因,有媒體的原因,但是,也有我們每一個人的原因。

社會心理學上有一個概念,叫做「群體極化」。什么是群體極化?舉個例子:假設有一個小群體,由 100 個人組成,這 100 個人都有著某種傾向。那么,他們組成的群體,總體的傾向跟個人一致,但是在程度上,會更激進、更極端。無論失實還是失焦,背后的原因,其實都是群體極化。個人的傾向和立場,在群體之中被放大,于是,要么群體越來越狂熱、極端,要么群體被分化,大群體變成小群體,互相攻訐、抵牾、內耗。

芝加哥大學法學教授桑斯坦做過一個研究。他調查了 60 個政治網站,發現,有 35 個( 60% )鏈接到立場一致的網站,只有 9 個( 15% )鏈接到立場不同的網站。而這 9 個里面,有相當一部分,不是為了「展示信息的全面」,而是為了引用相反信息,告訴大家它們有多愚蠢。

另一篇 1999 年的論文則指出:在網絡討論中,許多人到最后,都會形成意識形態同質的「興趣共同體」(Communities of interest)。他們會主動搜索和傳播與己方觀點一致的信息,并借此辨別朋友和敵人。而興趣共同體一旦形成,就會自發地對對立、外部信息,采取審視和排斥態度,從而維護其穩定。

這些興趣共同體,也就是一個個小群體。很多時候,我們以為在關注和推動事件發展,其實只是在攻擊異見者。

那么,為什么會產生「群體極化」現象呢?一個可能的原因是:在群體討論中,大家呈現出「表達自己」和「融入集體」的傾向。為了被群體接受和接納,大家往往會顯得比實際的觀點更極端 —— 這樣才能更加強調「我們是同一群人」。這被稱為「社會比較和自我展示」假說。另一個原因是,在群體壓力下,如果有人的觀點與群體不一致,就可能會遭到歧視、壓迫,從而不得不改變自己的觀點,以便更好地融入集體 —— 也就是所謂的「社會認同」過程。

傳播學中也有相似的理論,叫做「沉默的螺旋」。一個事件發生了,必然會有一種觀點占據主導地位,并不斷得到擴散。在它的影響下,與其相悖的人,會疑心「自己是少數派」從而不敢發聲,擔心受到群體的孤立。但是,這些對立面的觀點并沒有消失,反而,它們會在這種沉默之間,不斷被壓抑和強化。等到前一種觀點失勢了,它們就會傾巢而出,瞬間把局勢扭轉過來。這就是一整個「沉默的螺旋」過程。

可以做些什么,來切實推動事件的進展呢?

還記得前面講過的「失實」嗎?它所利用的,其實就是「沉默的螺旋」。

那么,面對這些可能存在的障礙,作為一個普通人,我們可以做些什么,來切實推動事件的進展呢?最核心的,是要建立一個理性、客觀的討論氛圍,不斷保持對事件的敏感和審視,抓住核心本質,不斷重復訴求。我將其稱為「理性的冷酷」。

之所以這樣叫,是因為目前輿論的特點,我稱之為「狂熱的鬧劇」。狂熱,指的是煽動性和情緒性。自媒體們為了吸引眼球,提高點擊量,會不斷利用最具煽動性的噱頭 —— 哪怕是未經證實的傳言,加以極具感染力的句子,不斷重復和強化,從而挑起受眾同仇敵愾的情緒。后果就是,我們的激情被調動起來,熱血賁張,長時間處于一個亢奮點。

但是然后呢?激昂的熱情,永遠是無法持久的,因為這不是人體的穩態。所以,我們的熱情,來得快,去得也快。一夜之間,仿佛幼兒園事件從未發生過,大量反思、科普、知識性的內容,也沒有人去關注。大家都關注什么去了呢?北京折疊。那么,這除了揪出幾個責任人,讓幾個人下崗,起到什么積極作用了嗎?

更重要的,是從這個事件中,我們可以學會什么,可以反思什么,可以繼續提出什么樣的訴求,來維護孩子們的安全。隨便舉幾個例子:

1. 如何保證后續不發生這樣的問題?幼兒園采取了什么監管措施?能否向公眾公開,接受社會的監督?其他幼兒園呢?是否要采取一定的措施?

2. 如何提高對孩子的保護?像這次事件中,當事家長詢問孩子細節,甚至「讓孩子演出在學校里的情況」,這些都是非常有用、值得借鑒的做法,我們是不是要進行科普?讓更多的家長注意到:要和孩子進行更深入、更有效的溝通,而不是直接丟給幼兒園,然后不管不顧。

3. 性教育,基本的保護意識,孩子和家長的信任關系,這些是不是要提上議程?是不是要讓孩子們建立起來?

但是就目前來看,這一切都欠奉 —— 自媒體們大概覺得「這件事已經沒價值了」,而讀者們也都興趣缺缺,又將注意力轉移到別的東西上面去。

甚至,我在想,這篇文章發出來,會不會有人說「炒冷飯」?這就是「鬧劇」。大家似乎并不是真的關心事件始末,也并不在乎事件能如何解決、我們能從中獲得什么、提高什么,相反,大家只是參與其中,看了一場戲而已。

什么是“理性的冷酷”?

可以參考下面幾個原則:

1. 事實與觀點分離

為了避免「失實」,在傳播熱點事件的時候,不妨先對信息進行最基本的審視:信息里面,哪些屬于事實,哪些屬于觀點?這些事實都可靠嗎?沒有確鑿證據和出處的信息,寧可保持懷疑,寧可緩一步,也不要太急。拿這次的事件來說。虐童、打針、喂藥,基本是確鑿的事實。但是后面的情節,我是存疑的。因為確實太違背人倫、顛覆三觀了。

有一個最基本的原則:越是背離常識的事實,需要越強的證據來證明。否則,我們默認的選項應該是「懷疑」。這一點太重要了,以至于我必須多寫一行,來強調它的重要性。但是就后面的情節,我所看到的證據有哪些呢?一張無法證實的微信群截圖,一條長便簽,沒了。說實話,這并不足以構成讓我去相信的理由。

與此同時,這短短的幾天時間,看到許多相關的文章,大抵都默認了所有情節 —— 甚至,有些文章,直接用最嚴重的情節,作為標題,放在文章開頭。我帶著「有沒有進一步的事實」疑問點進去,但每一次都發現:他們不過是把網上滿天飛的材料,整合匯總起來,再加上一些表示憤慨的話而已。這是沒有太大意義的:因為這實質上,并不能增加大家對事件進一步的了解,反而,只會落人口實。

甚至,有些文章,有意無意地往敏感的方向引 —— 這除了讓消息被封鎖之外,能起到什么作用呢?我們傳播消息,不是為了泄憤,而是希望能形成輿論合力,看到行之有效的結果。

2. 抓住核心訴求

所有學過新聞和傳播的人,都會知道 2003 年引發大討論的「孫志剛事件」。也正是在這個事件中,南方都市報確立了良心媒體的口碑和聲譽。它之所以能載入史冊,很大一部分原因,在于整個事件的核心議題是非常明確的:質疑收容制度是否合理,是否需要廢除。也正是如此,在先后 8 位學者上書的情況下,在全國的媒體廣泛參與、輿情一致支持的前提下,最終《收容遣送辦法》得以廢除。

但是,換到如今的語境下,不得不說,「噪音」太多了。

在熱點事件中,無論媒體、自媒體,還是參與傳播的人,雖然主旨是一致的 —— 徹查事件真相,但整個傳播過程中的二級議題、細枝末節,實在太多了。甚至,還牽涉到階層、城市、體制、貧富差距……什么都說,就等于什么都沒說。

在這種情況下,再發生一個事件,受眾的興趣點就很容易被轉移過去 —— 因為大家關心的,根本就不是「這個事件的始末」「整個事件如何解決」,而是借由這個事件,抒發自己對于這些議題的關注和站隊而已。

說實話,這樣的輿論氛圍,無需做些什么,放上幾天,自己就慢慢分化掉了。我們要什么。我們要追究誰的責任。要看到什么樣的結果。如果不滿意會繼續跟進,不妥協。只有這樣的態度,才能取得真正的成效。

3. 保持長期跟蹤

問一個簡單的問題:2017 年,國內發生過哪些大事件?還有多少人能夠數清楚?這些大事件,最后的處理結果是什么?相關人士都怎么樣了?又有誰關心呢?

一個事件結束了,但遠遠不是終點。這個事件能給我們什么啟示,我們可以如何去反思,我們可以做些什么,可以呼吁做些什么 —— 這些才是更重要的。否則,要冷處理太簡單了,拖上幾天,等新的事件出來,大家就會忘得差不多。

2016 年,知乎對一家抄襲知乎內容的微博營銷公司發起訴訟,鬧得相當轟動,幾乎整個知乎都在聲援、支持 —— 一年過去了,終于要開庭了,結果呢?門可羅雀。要不是知乎官方提了下,根本沒有人還記得這回事。

而微博的侵權內容呢?算了不說了。

正是因為我們的健忘和寬容,才導致各類利益關系方,養成了這樣的心態:拖上幾天,大家就忘光了。

我想,這必然也不是大家希望看到的。更不是我們義憤填膺空喊幾句「藥丸」「痛心」「移民」能夠解決的。

作為普通人,我們能做的是什么呢?

也很簡單。無非就是在傳播信息的時候,多想一想:它的事實是否可靠?是否屬于我們的核心訴求?是否「有用」?并且,多傳播一些有建設性、有價值的文章,少去應和單純煽動情緒的內容。

如果一個事件結束了,或者暫時劃下句點,也請繼續保持跟蹤。對后期的討論、反思、倡導,力所能及的,支持一下。如果有路人不清楚,盡可能普及一下。不至于讓事件白白發生,又白白地過去。

唯有這樣,我們對于熱點議題的關注和討論,才是有價值的。

微信:L先生說

ID:lxianshengmiao

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(1條)