傳奇100年,關(guān)于包豪斯的前世今生

原標(biāo)題:大師時(shí)刻-包豪斯的前世今生

說到包豪斯,功能主義、極簡(jiǎn)風(fēng)格、“一種更具世界性的設(shè)計(jì)理念”……沒人會(huì)懷疑這些名詞和包豪斯聯(lián)系緊密。它是代表一種設(shè)計(jì)風(fēng)格嗎?還是一種設(shè)計(jì)理念?抑或是一所設(shè)計(jì)學(xué)校? 這些都是,但卻有不僅僅是......

如果僅僅把「包豪斯」理解成一個(gè)德語單詞,一所設(shè)計(jì)院校,未免太狹隘了。當(dāng)下我們所說的「包豪斯」,多數(shù)情況下指的是一種設(shè)計(jì)思潮、設(shè)計(jì)體系,或稱之為「包豪斯主義」。

始于1919年在魏瑪設(shè)立的“國(guó)立包豪斯學(xué)校”,“Bauhaus”由有 “建筑”, “房屋”之意。它是德國(guó)魏瑪市的 “公立包豪斯學(xué)校” 的簡(jiǎn)稱,后改稱“設(shè)計(jì)學(xué)院”,習(xí)慣上仍沿稱“包豪斯”。有將近 13 年,包豪斯由魏瑪政府資助的,這是一個(gè)戰(zhàn)后成立的臨時(shí)政府。1918 年 11 月 11 日,法國(guó)和德國(guó)在法國(guó)貢比涅的一節(jié)火車車廂里簽訂了停戰(zhàn)協(xié)定,第一次世界大戰(zhàn)正式結(jié)束。

光陰過隙,彈指一瞬,轉(zhuǎn)眼即百年。如今2019,為了紀(jì)念這所改變了世界的學(xué)校,三年前,包豪斯協(xié)會(huì)就開始籌備100周年的相關(guān)慶祝活動(dòng),世界各地的博物館和畫廊更是紛紛準(zhǔn)備紀(jì)念活動(dòng)。

這個(gè)logo由包豪斯協(xié)會(huì)和德國(guó)的Stan Hema設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)合作完成,以數(shù)字100為核心元素。

初見時(shí),個(gè)人感覺還是很一般的,雖然符合包豪斯的設(shè)計(jì)風(fēng)格,但簡(jiǎn)單的黑色總覺得平庸、無趣了一些。直到看了官方的logo演繹應(yīng)用,這才反應(yīng)過來,這套logo的設(shè)計(jì)可以說真的很優(yōu)秀了。

這個(gè)“100”更像是一個(gè)圖形模板,可以作無限的延展,靈活的應(yīng)用于不同的場(chǎng)景和主題。它可以變化成各種顏色、立體效果,也可以變成更復(fù)雜、甚至是怪誕的效果。

說完包豪斯的現(xiàn)狀,那我們?cè)賮砜纯窗浪沟妮x煌歷史吧!

包豪斯一共經(jīng)歷過三個(gè)時(shí)期,分別是:

1919-1925年魏瑪時(shí)期(校長(zhǎng);格羅比烏斯)

1925-1932年德昭時(shí)期 ( 校長(zhǎng):格羅比烏斯、漢斯·邁耶、密斯·凡德羅)

1931-1933年的柏林時(shí)期(校長(zhǎng):密斯·凡德羅)

首先就是魏瑪時(shí)期,第一任校長(zhǎng)格羅比烏斯出生于1883年的德國(guó),他的祖父是個(gè)知名畫家,還有一個(gè)叔祖父是建筑家,曾經(jīng)設(shè)計(jì)過柏林工藝美術(shù)博物館,后來還做了博物館所屬的工藝美術(shù)學(xué)校校長(zhǎng)。可以說是出身很好,算得上是當(dāng)時(shí)的高富帥,殷實(shí)的家庭背景塑造了格羅皮烏斯一種貴族氣質(zhì),聰慧過人,目光如炬,渾身透著一股大佬的氣息。

中學(xué)畢業(yè)后,格羅皮烏斯僅用兩年就在慕尼黑完成雙學(xué)位,成績(jī)卓著。在此之后,他去當(dāng)了一年的義務(wù)兵,離開軍隊(duì)后正式出道設(shè)計(jì)圈,在彼得貝倫斯的事務(wù)所工作。說到這兒,不得不提一下另外一位在設(shè)計(jì)史上取得非常卓著的成就的設(shè)計(jì)大家-彼得貝倫斯

彼得貝倫斯事務(wù)所初期就收了三個(gè)員工,其中兩個(gè)成為了包豪斯的第一與第三任校長(zhǎng),另一個(gè)則是現(xiàn)代建筑的奠基人,分別是格羅皮烏斯、米斯凡德羅跟勒·柯布西耶,奠定現(xiàn)代設(shè)計(jì)合共五個(gè)人,這里就有三個(gè)(彼得·貝倫斯,格羅皮烏斯,密斯·凡德羅,弗蘭克·勞埃德·賴特,勒·柯布西耶)。世界上第一套系統(tǒng)完整的企業(yè)形象系統(tǒng)(現(xiàn)代的VI系統(tǒng))就是出自他手。

德國(guó)電器公司AEG 的視覺VI系統(tǒng)

離開貝倫斯事務(wù)所后,格羅皮烏斯自立門戶,成立了自己的事務(wù)所,在此期間,他成名的項(xiàng)目——【法格斯鞋楦工廠】誕生了。1914年,格羅皮烏斯跟阿道夫·邁耶合作,完成了他第二個(gè)重要作品,就是德國(guó)工業(yè)同盟的建筑,這一次的突破是,他采用了兩個(gè)玻璃圓柱結(jié)構(gòu),將樓梯包住了,這種結(jié)構(gòu)也是他首創(chuàng)。

然而隨著第一次世界大戰(zhàn)的爆發(fā),剛從戰(zhàn)場(chǎng)歸來的德國(guó)建筑師格羅皮烏斯,目睹過機(jī)械化大屠殺,戰(zhàn)爭(zhēng)的殘忍令格羅皮烏斯渴望建立全新的世界,他希望創(chuàng)立一所新型藝術(shù)學(xué)院,培養(yǎng)出兼具實(shí)踐與智慧的年輕人,以求建立一個(gè)更文明的社會(huì)。格羅皮烏斯上任校長(zhǎng)后的第一件事,就是雇傭一批當(dāng)時(shí)最優(yōu)秀的藝術(shù)家,包括保羅克利、康定斯基、利奧尼·費(fèi)寧格……當(dāng)時(shí)的包豪斯,就是有這樣的號(hào)召力和影響力。

左起:約瑟夫·阿爾伯斯、欣納克·謝帕、穆什、莫霍利·納吉、赫伯特·拜爾、斯密特、沃爾特·格羅皮烏斯、馬塞爾·布勞耶、瓦西里·康定斯基、保羅·克利、萊昂納爾·費(fèi)寧格、根塔·斯托茲、奧斯卡·施萊默。

在格羅皮烏斯之后,漢斯·邁耶1927年便接任了第二任校長(zhǎng),共產(chǎn)主義的漢斯·邁耶立即改變了包豪斯的方向,指責(zé)教師“藝術(shù)唯意志論”和“過分唯美主義”。邁耶摒棄以審美知覺為基礎(chǔ)的一切形式主義方法,而代之以從產(chǎn)品的功能和結(jié)構(gòu)相互關(guān)系中直接產(chǎn)生出來的規(guī)律。梅耶還是一個(gè)堅(jiān)定的馬克思主義者,在他領(lǐng)導(dǎo)下的包豪斯教育開始走向政治化,教育積極與社會(huì)效益聯(lián)系。

這位共產(chǎn)黨人出身的建筑師,將包豪斯的藝術(shù)激進(jìn)擴(kuò)大到政治激進(jìn),從而使包豪斯面臨著越來越大的政治壓力。然而,由于他極左的政治思想,并把政治問題引進(jìn)到包豪斯教學(xué)中的做法,使學(xué)校政治氣氛甚濃,不僅引起了一部分教師的不滿而離去,而且也得罪了德紹官方。1930年,在政府當(dāng)局、學(xué)校師生的多重壓力下,漢斯·邁耶被迫辭去校長(zhǎng)職務(wù)。

隨后,在1930年便迎來了包豪斯的第三位校長(zhǎng)-密斯·凡·德羅,他出身于石匠之家,1907年加入貝倫斯建筑事務(wù)所工作(沒錯(cuò),也是格羅皮烏斯所在的那所),是個(gè)十足的實(shí)用主義者,也是1923年德國(guó)工業(yè)同盟的領(lǐng)導(dǎo)之一。1929年他設(shè)計(jì)的巴塞羅那國(guó)際博覽會(huì)德國(guó)館以及家具,確立了他的大師地位。此外他還把包豪斯以工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)為中心的教育改變成為一所以建筑教育為中心的新型設(shè)計(jì)學(xué)院,并認(rèn)為建筑設(shè)計(jì)是非政治的。

1938年,密斯·凡·德羅去美國(guó)教書,并發(fā)展了國(guó)際主義風(fēng)格,那句經(jīng)典語錄:少即是多(less is more)更是成為了現(xiàn)代國(guó)際主義風(fēng)格的設(shè)計(jì)信條。

然而不幸的是,1932年,納粹黨控制關(guān)閉了包豪斯,德邵時(shí)期也在納粹的踐踏下結(jié)束了。隨后密斯把學(xué)院遷到了柏林,新校址是一個(gè)廢棄的舊電話公司建筑。雖然密斯盡力而為,但1933年希特勒上臺(tái)之后政治氣氛日益惡化,包豪斯仍然沒能逃過被關(guān)閉的命運(yùn)。

包豪斯的存在時(shí)間雖然短暫,但對(duì)現(xiàn)代設(shè)計(jì)產(chǎn)生的影響卻非常深遠(yuǎn)。

它的存在改變了設(shè)計(jì)教育,改變了工業(yè)設(shè)計(jì)風(fēng)格,也改變了設(shè)計(jì)與工業(yè)生產(chǎn)的關(guān)系。可以說包豪斯的意義是開創(chuàng)了一個(gè)新的世界!

從創(chuàng)立至關(guān)閉,包豪斯存世僅短短14年,但其宣揚(yáng)的理想建筑模式,集體創(chuàng)作的團(tuán)隊(duì)精神,藝術(shù)與手工藝、工業(yè)生產(chǎn)結(jié)合的理念,對(duì)整個(gè)世界產(chǎn)生廣泛而深遠(yuǎn)的影響。包豪斯的歷程就是現(xiàn)代設(shè)計(jì)誕生的歷程,也是在藝術(shù)和機(jī)械技術(shù)這兩個(gè)相去甚遠(yuǎn)的門類間搭建橋梁的歷程。無論是在建筑學(xué)、美術(shù)學(xué)、工業(yè)設(shè)計(jì),包豪斯都占有主導(dǎo)地位,而包豪斯教學(xué)的核心精神,是團(tuán)隊(duì)精神。

在設(shè)計(jì)理論上,包豪斯提出了三個(gè)基本觀點(diǎn):

藝術(shù)與技術(shù)的新統(tǒng)一(工業(yè)化生產(chǎn))

設(shè)計(jì)的目的是人而不是產(chǎn)品(功能性)

設(shè)計(jì)需遵循自然法則進(jìn)行(打破權(quán)貴壟斷)

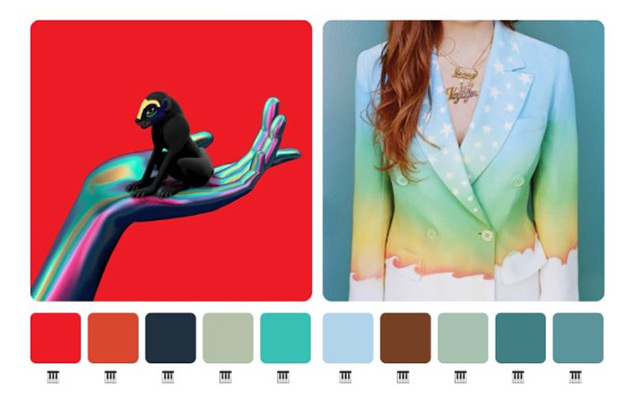

下面我們來看看包豪斯的經(jīng)典產(chǎn)物有哪些:

那么,在現(xiàn)代社會(huì)中,你有沒有發(fā)現(xiàn)生活中有哪些品牌受到過包豪斯的影響呢?是我們常見的水龍頭?是蘋果的簡(jiǎn)約設(shè)計(jì)?抑或是宜家家居,迪卡龍...

如今,受包豪斯思潮影響下的設(shè)計(jì)隨處可見,但是他也并非完美,由于它過于重視形式的簡(jiǎn)約,一味強(qiáng)調(diào)滿足人類的物理需求,從而忽視了人們對(duì)產(chǎn)品的心理需求。機(jī)械、呆板、缺乏人情味和歷史感的「包豪斯」,因此受到“后現(xiàn)代主義”的批評(píng)。

舉個(gè)例子,荷蘭風(fēng)格派設(shè)計(jì)師里特維爾德,1918年設(shè)計(jì)的這把「紅藍(lán)椅」,對(duì)包豪斯產(chǎn)生了很大的影響。激進(jìn)的純幾何形態(tài)和難以想像的形式,并沒有考慮到人體工程學(xué)的因素。

另外,包豪斯在抨擊舊時(shí)藝術(shù)形式的同時(shí),也排斥了各民族的歷史及文化特色,導(dǎo)致了千篇一律的國(guó)際主義風(fēng)格。有沒有發(fā)現(xiàn)如今國(guó)內(nèi)很多城市,長(zhǎng)得都一樣?

隨著后現(xiàn)代主義的崛起,包豪斯思潮逐漸退去,但其中某些思想觀念對(duì)現(xiàn)代工業(yè)設(shè)計(jì)仍然有啟迪作用,特別是對(duì)發(fā)展中國(guó)家工業(yè)設(shè)計(jì)道路的發(fā)展。最后,以經(jīng)歷過現(xiàn)代主義、后現(xiàn)代主義,以及解構(gòu)主義的建筑大師菲利普·約翰遜,他的一段話結(jié)束吧:談到包豪斯,它不是好就是壞,這要取決于你怎么看它。

數(shù)英用戶原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)遵守規(guī)范

轉(zhuǎn)載請(qǐng)?jiān)谖恼麻_頭和結(jié)尾顯眼處標(biāo)注:作者、出處和鏈接。不按規(guī)范轉(zhuǎn)載侵權(quán)必究。

未經(jīng)授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系作者本人,侵權(quán)必究。

本文禁止轉(zhuǎn)載,侵權(quán)必究。

授權(quán)事宜請(qǐng)至數(shù)英微信公眾號(hào)(ID: digitaling) 后臺(tái)授權(quán),侵權(quán)必究。

評(píng)論

評(píng)論

推薦評(píng)論

暫無評(píng)論哦,快來評(píng)論一下吧!

全部評(píng)論(0條)