一個(gè)法國導(dǎo)演拍下了 1955 年的中國,每一幀都是一幅畫……

想知道父輩祖輩們的青少年時(shí)代生活的中國是什么樣的嗎?現(xiàn)在就讓你搭乘時(shí)光機(jī)去看看。

來源:本文圖、文部分來源于視覺志(微信號:shijueyishu0)和網(wǎng)絡(luò),由墻藝術(shù)綜合編輯整理

墻藝術(shù)(微信號:wall-art)

1955年,法國紀(jì)錄片大師克里斯·馬克(Chris Marker),應(yīng)邀到中國拍攝了一部紀(jì)錄片《北京的星期天》(Sunday in Peking)。從小就夢想到中國看看的Chris Marker,在一個(gè)風(fēng)和日麗的天氣,從生活了三十多年的巴黎一路向東,穿越時(shí)空,飛往另一個(gè)國度,開始了他夢寐以求的神秘東方之旅。

完整視頻請戳↑↑↑

這部19分鐘的短片由一部16毫米柯達(dá)膠片攝影機(jī)拍攝而成的,記錄了60年前中國北京的珍貴片段。

片頭是這樣的……

“北京的星其勻日”是什么鬼?

雖然導(dǎo)演對新中國的熱情讓人感動(dòng),但仍然改變不了片中存在錯(cuò)別字的事實(shí)……

到北京市內(nèi),一開始的鏡頭是一個(gè)霧靄朦朧的早晨(PS這并不是霧霾……),在歪果仁眼里,就像是舒展開的水墨畫。

那時(shí)北京沒有地鐵,有軌電車載著人們慢悠悠地趕往目的地,整個(gè)城市不擁堵,也不匆忙。

老婦和扎著小辮扎著蝴蝶結(jié)的小姑娘。當(dāng)時(shí)這種人力三輪車仍是重要的交通工具。

就在那個(gè)年代,竟然也有“專車”。

這些孩子就是我們父母的同輩人。背帶褲萌萌噠,有沒有想起方槍槍?

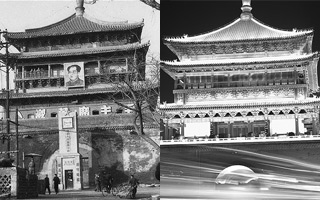

還未被拆的古老城門。北京內(nèi)城在西方人被稱為“韃靼城”。古城樓孤獨(dú)地屹立著,它腳下的人們有些喧囂。

當(dāng)時(shí)的前門大街是這樣的,各種繁體字的店牌。此時(shí)各行各業(yè)的社會(huì)主義改造正火熱朝天。城市資本主義工商業(yè)的改造要到隔年即1956年才基本完成。所以依然能看到“資本主義”的尾巴。

小巷里,人們扛著各式工具謀生計(jì)。

大街上,北京糖葫蘆散發(fā)出讓人垂涎的甜香。

市場上的食物并不豐富,但只要買到,就是有機(jī)食品。

琉璃廠的瓷器

那時(shí)沒有廣場舞,街邊隨便一個(gè)雜耍節(jié)目,就能引來圍觀。

裹腳的老奶奶背著嬰兒,走在冬天的太陽下。

帶孩子累了,就坐在路邊小憩。

而在另一個(gè)角落里,一位老人在溫暖的陽光中打盹,面前人來人往。當(dāng)他醒來,又是一段新時(shí)光。

上體育課的中學(xué)生,你看這一張張充滿朝氣的臉。

在雙杠上騰挪轉(zhuǎn)體的孩子,

女生也不甘示弱,腳踩高低杠一展身姿。

如今,中國已經(jīng)是體育大國。但是,青少年的體質(zhì)大不如前,卻是不爭的事實(shí)。

那時(shí)的陽光干凈,明媚,輕輕地吻著孩子的臉龐。

在校園里做個(gè)觀測箱記錄氣象的日子,你們一定沒經(jīng)歷過……

而在另一個(gè)角落里,熱愛科學(xué)的學(xué)生癡迷于實(shí)驗(yàn)。

導(dǎo)演給孩子們看一本法國的童書,這也許是他們此生第一次接觸西方的文化。

那時(shí)的故宮并不擁擠。

故宮里的小姑娘,看著導(dǎo)演天真地笑。

北京動(dòng)物園。

動(dòng)物園里,孩子們隔著鐵柵欄流連忘返。

頤和園的水面上,讓我們蕩起雙槳。

岸上郁郁蔥蔥,擋不住今來古往。

國慶游行

當(dāng)時(shí)的國慶游行,還有雜技表演。

在?完?錯(cuò)別字顯得可愛啊。

導(dǎo)演用這樣一個(gè)詞來描述北京,“feast of color”(色彩的盛宴)。的確,整部影片顏色絢麗,濃重而質(zhì)樸,就像泛黃的舊照片突然恢復(fù)了本來的色彩,塵封的記憶又鮮活了起來,煥發(fā)出震撼人心的美,就像是一部絕美的風(fēng)光片。

2012年7月29日,91歲的Marker逝世,但他留下的這部作品,放到今天看依然熠熠生輝,也讓我們打開一扇回首歷史的窗,看看中國的從前慢、從前美。白的500強(qiáng)公司總裁侃侃而談,探討公司戰(zhàn)略問題的原因,他們運(yùn)用的不僅僅是知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)而是洞悉事物本質(zhì)的結(jié)構(gòu)思考力!

轉(zhuǎn)載請?jiān)谖恼麻_頭和結(jié)尾顯眼處標(biāo)注:作者、出處和鏈接。不按規(guī)范轉(zhuǎn)載侵權(quán)必究。

未經(jīng)授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載,授權(quán)事宜請聯(lián)系作者本人,侵權(quán)必究。

本文禁止轉(zhuǎn)載,侵權(quán)必究。

授權(quán)事宜請至數(shù)英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺(tái)授權(quán),侵權(quán)必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(3條)