營銷解讀:地鐵上"知乎,認真的問答社區"的品牌戰役廣告

作者:費麗婷

來源:好奇心日報

“知乎居然也開始做地鐵廣告了!”在微博上搜索“知乎地鐵廣告”,一半以上都是這樣驚訝的語氣。

從 6 月底開始,知識問答社區知乎陸續在北京、上海投放了一系列名為“知乎,認真的問答社區”品牌廣告,渠道包括地鐵、地下通道和框架廣告等。

這是知乎開放注冊兩年后,首次進行大規模的廣告投放。

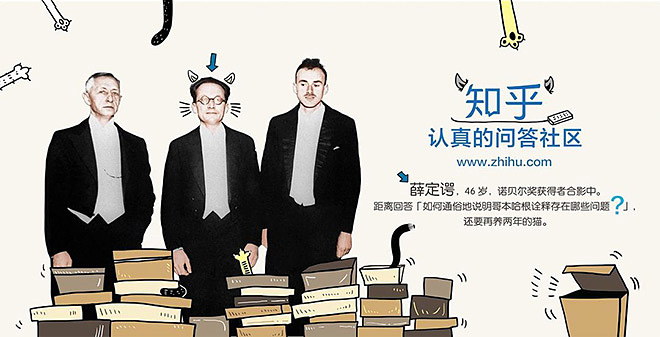

但和大多數戶外廣告中常見的明星代言、促銷信息不同,知乎選擇了奧黛麗赫本、畢加索、海明威、薛定諤作為知乎的“代言人”。廣告圖片選用了這些名人從未被媒體曝光過的形象(比如成名前的赫本),文案也采用了經典的知乎風格,比如:奧黛麗赫本,20 歲,跑龍套中。距離回答“獲得最佳女主角是一種怎樣的體驗?”還有 5 年。

從微博和知乎站內的反應來看,一些人的評價是“有趣”“好玩”,但也有很多人表示“太內涵了,看不懂”或者是“看來知乎有錢了”。

知乎市場部負責人魏穎告訴《好奇心日報》,這次大規模的地鐵廣告投放目的是為了吸引新用戶注冊,也就是那些不太知道知乎是什么的人。但廣告中的“知乎體”文案(比如 XXX 是一種怎樣的體驗?)看上去卻是針對的老用戶,甚至還是一些比較資深的用戶。這是我們認為的矛盾之一。

其次,地鐵作為一種傳統的大眾媒體,大多數人是匆匆一瞥,需要強烈的直給信息,才可能被用戶 get 到。并不是這種看上去有點“高冷”風格,甚至還需要點腦回路廣告的理想承載對象。當然,我們的意思并不是說地鐵只適合庸俗廣告,曾經的“凡客體”是個不錯的案例。而從匹配知乎的風格和氣質這點來說,這套廣告倒是保持住了。

但除此之外,知乎的用戶一定不是廣泛意義上的“大眾”,在講求精準營銷的時代,知乎為何要選擇大眾媒體去獲得自己想要的“小眾”?

針對這些質疑,我們和知乎市場部負責人魏穎聊了聊。

好奇心日報:知乎這次投放廣告的主要目的是什么?

魏穎:目的是吸引外圍用戶,轉化為注冊用戶。外圍用戶指的是沒有注冊知乎,不太知道知乎是什么,但在站外消費過知乎的內容,比如微信公號有一些侵權的轉載,或者在微博看到別人二次整理的九宮格回答。他們對知乎的內容已經有一些印象,比如“xxx 是怎樣一種體驗?”這種句式,再看到知乎的廣告時就會對應起來。

同時,這是知乎第一次投放廣告,廣告也需要獲得老用戶的認可,這決定了我們要從產品現有的功能出發,不能讓他們覺得跟實際情況不一樣。

提到知乎很多人會想到“知乎體”的問題,但我們沒有選擇用問題或內容去吸引人,因為那樣吸引到的是閱讀者而不是創作者。知乎選擇了用人來吸引人,是希望吸引到的用戶都成為知乎產品的一部分,不只是回答問題,包括贊同、反對、評論,都構成了知乎這個產品。

好奇心日報:為什么選擇了奧黛麗赫本、畢加索、海明威、薛定諤作為知乎的代言人?

魏穎:首先,國內的明星不太適合代言知乎,這個你懂的,而且他們會有一些現實的功利性。然后,當代的國外明星可能就是天價了。然后我們就想到,符合我們想要的那種“文藝復興時代”氣質的,而且大家都認識的人。

我們和赫本肖像版權委員會聯系的時候,對方建議我們用《羅馬假日》或者《蒂凡尼早餐》里的劇照會好看一些,但其實我們就是想找到她成名之前未經媒體曝光過的樣子。

我們也找了一些中國舊時代的科學家、文人,但發現那時候中國照相技術不發達,那些人的照片都很嚴肅,也沒有太多故事性。

為了這幾張圖,我們翻遍了 Getty Images 的圖庫,找到能反映他們不為人知的一面的素材,而且圖片又要達到符合線下投放要求的至少 300 DPI 精度,就只有這些了。

找人的過程雖然是廣撒網,但一個思路是,要在各自領域通過不懈的努力而有所建樹。還有,一定要覆蓋男人和女人,要有極客(薛定諤)、藝術家(畢加索)、文學青年(海明威),還要有普羅大眾都知道的人(赫本)。

確定人選后,我們也進行了前期的用戶調研工作,找來 29 位外圍用戶做了測試,了解他們看完廣告的注冊意愿,或者之后再看到線上廣告的點擊意愿。本來還有一個卓別林,在測試過程中發現大家對他最不感興趣,所以去掉了。

好奇心日報:知乎在北京和上海選用了不同的投放策略,為什么?

魏穎:北京和上海是知乎用戶覆蓋比率最高的兩個城市,第三是廣州,如果把美國當成一個整體,那么第四是美國。但上海的用戶數量跟北京還有較大差距,盡管上海實際覆蓋的地域和人口都比北京多,所以我們這次的投放策略偏向上海,希望在上海建立初步品牌印象。

在北京,更多的是強化老用戶中的品牌形象,需要沖擊力,所以我們選擇了在五道口、知春里、海淀黃莊、國貿、大望路等幾個人流量大,互聯網和金融行業從業人群相對集中的地區,在換乘通道投放大型墻貼。

好奇心日報:知乎為什么選擇在這個時候首次面向大眾進行推廣?

魏穎:今年,知乎在產品上有了很大的改進,包括首頁和答案頁的排序算法、新用戶引導、反垃圾系統,產品上已經做好了迎接更廣泛用戶的基礎。知乎的推廣一定是和產品同步的,我們不希望砸錢去做沒有質量的增長,希望用戶來了以后產品能“接得住”。

另一個比較現實的考量是,7 月剛好避開了電商密集投放廣告的時間點,畢竟知乎用于廣告投放的現金量不如電商那么大手筆。

(創始人周源曾把知乎比作復興時期的紐約——當大量外來移民涌入,第一步要進行基礎設施建設,把它變成一個可以居住的城市;第二步才是繁榮,變成一個金融中心。可以參考《好奇心日報》的這篇文章。)

好奇心日報:在地鐵這樣一個大眾渠道,選擇這種相對“高冷”的廣告策劃,是否存在矛盾?

魏穎:越是大眾渠道,越要謹慎。當面向所有人,其實你的用戶就在里面,靠你傳遞的廣告核心信息去吸引他們,這樣才能以一致的格調有節制地進行擴張。

沒有任何一個精準渠道可以覆蓋所有想要的用戶,如果做很多小的渠道,人力上是得不償失的。所以知乎選擇了在大眾渠道投放,然后通過策略來進一步觸達受眾。

知乎在對外推廣時一直很克制。知乎之前的推廣僅限于海航的飛機雜志,或者奇葩說節目合作這樣的渠道。因為在大眾傳媒上,如果太直接,可能對精準用戶的策略就會有偏差。這樣還能找到知乎的人,至少有旺盛的好奇心和搜索能力,這樣的人才能完成從搜索到用戶的轉化,變成知乎產品的一部分。這個策略放到這次也是一樣的。

好奇心日報:有人反映看不懂知乎的廣告,尤其是那些不熟悉知乎的人。這在知乎的預期內嗎?怎么評價這次廣告的投放效果?

魏穎:素材出去后很多人拍照片、討論、發微博,這和我們預想的一樣。至于有人說看不懂,也沒有關系,有討論就是好事,對于廣告來說最終的衡量標準還是數據。而且廣告本身的文案、代言人選擇、設計都是符合知乎格調的,我們還比較滿意。

從效果上來看,廣告出來以后知乎的百度指數從平均每周 6 萬上漲到 8 萬,注冊數和 DAU (日活躍用戶)也在上漲,知乎移動端 APP 也從 iOS 社交類排行榜從 15 名上升到第 10 名。總體數據都在上漲,那么這就是一個有效的廣告手段。

即使投線下廣告沒有帶來直接的用戶增長,但如果投的是純品牌印象廣告,也會給大家帶來“這個企業是踏實可信的,正在走上正軌”的感受,就像當年陌陌投放廣告前后一樣。

至于具體的轉化效果,我們期望是通過線上線下的手段結合來共同達成。這也是為什么我們后來做了配套的“向未來的自己提問”的 Html 5 頁面。

(作為配套,知乎在 7 月 12 日晚間上線了“向未來的自己提問” H5 頁面,在微信朋友圈傳播。用戶可以選擇向自己提問的問題,和想要回答的時間,隨后知乎會在指定的時間向用戶發出回答邀請。問題包括 75 個在知乎上關注度很高的話題,如“如何擁有馬甲線?”“財務自由的感覺是怎樣的?”“如何改掉晚睡強迫癥?”。)

好奇心日報:這次的廣告是知乎自己做的還是外包給廣告公司做的?

魏穎:從之前的“財務包子鋪”小游戲,到這次的戶外廣告,知乎基本上所有的營銷都是自己的市場團隊做的。市面上的廣告、Html 5,經常會帶有廣告公司的傳統營銷思維。在知乎用戶的喜好上,我們比外包公司拿捏得更準確。

知乎:向未來的自己提問 移動網站

掃描二維碼,立即體驗!

關于「好奇心日報」:

qdaily.com — 把世界變成問號。每日報道與你有關的商業新聞,無論它是科技、設計、營銷、娛樂還是生活方式。另外還有一個“生活研究所”供你吐槽生活。

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

暫無評論哦,快來評論一下吧!

全部評論(0條)