中國圖書的腰封文案,簡直就是妖風

這是本文的腰封

作者:詹騰宇,來源:新周刊

法國瑟伊出版社編輯安妮·弗朗索瓦在《書帶》一文中寫道:“書帶就橫在那兒,不合時宜卻一意孤行。”從正反兩面理解這句話,都能看出腰封的反常與強勢——因此,腰封可能是點睛妙筆,也可能是商業(yè)時代綿延不絕的惱人妖風。

腰封之前,人們最討厭的圖書“標配”是塑封。這二者之間似乎有著一種因果關系:塑封多了,腰封也隨之泛濫。

塑封宛如X形的古代封條,拒人千里之外。想看?付錢。白嫖?不行。為什么?要保證書本品相完好,不希望有人蹲在書店白看書,要維護作者、書商及書店的利益。

站在利益方特別是壓力山大的民營書商的視角,只看不買的人純屬胡鬧,錢留人走才是生存必要。

一張成本僅為兩毛錢的塑料薄膜,徹底阻隔了作者與讀者在書本中偶遇的可能,也成了閱讀威權時代的一種表征。

中信出版集團2018年1月推出的新版《巴黎圣母院》,腰封和封面都十分令人出戲。圖/祝佳音

仿佛一夜之間,滿世界的書都加了塑封:到書店翻書并摩挲紙張的快感缺失,讀到精彩句段時大呼“相見恨晚”的場景少了,看書、買書這件事的純粹感自然不如過去。

隔著膜,不能拆,我怎么知道書好不好?

上腰封啊。

恨不能寫滿整個封面......

薄膜意味著自我封閉和索取交換,腰封則要把能夠顯現(xiàn)的信息盡量凸顯。

這種矛盾感讓人想起相親——短時間內(nèi)展示特點,以期對方有進一步了解的欲望:

封面很素、標題很平、封著薄膜,倘若腰封上展示的精華部分難盡人意,這買賣就算是黃了;

書籍裝幀的種種妖風不絕,淘書這件事失去了純粹的快樂,隨之而來的是關于閱讀、審美等權利的逆轉:

讀者從掌握選書權利變成被圈定的受眾,被一張薄膜隔絕了解的機會,被名人價值和營銷話術綁架;

書商為了銷量把重心轉向“如何快速打動受眾”,而非打磨內(nèi)容;

作者為了生存,也只能任由書商折騰。

電影《消失的愛人》原著小說,腰封上的話讓人尷尬癌爆發(fā)。

腰封成了小廣告

一個疑問:買完書,腰封扔不扔?

對讀者而言,腰封的最佳歸宿是成為隨書而生的藝術品,不忍丟棄;次等歸宿是成為書簽(需要折起來,不然一定會露出突兀的一截),暫且保留;末等歸屬是成為一團廢紙,看過就忘。

對出版商而言,腰封的最佳功用是廣告,次等功用是看起來沒那么好的廣告,末等功用是牛皮癬式的小廣告。

吃相難看沒關系,反正要讓人知道書的賣點,戳中某些人群的痛點。

讀者留不留腰封無所謂,能幫著賣書就行。

這本質上是在擠壓讀者的知情權與選擇權,影響他們的獨立判斷?影響握持感導致翻頁沒那么爽快?很多買家根本不是讀者你知道嗎?!讀者就真的看書嗎?同質化這么嚴重,不出彩就等于失敗你不知道嗎?

那么多意見,你來設計一個叫好又賣座的看看嘛——出版商的理由和締造“996ICU”的互聯(lián)網(wǎng)公司差不多,大家都要活命,揾食而已。

看個書而已,要“003”這么拼命嗎?

對作者而言,腰封文案別太尷尬就好,畢竟作者也是要吃飯的。何況現(xiàn)在出版行業(yè)凋零,許多表面文藝的作者內(nèi)心現(xiàn)實得緊,恨不得自己支個攤子在路邊賣起書來,哪管得了這許多。

舊時買書的邏輯,是進了書店,先看主題,再看書名;拿起一翻,看是否有擊中自己的段落、版式或圖片,是否符合對這類題材解析的預期,是否能開拓自己的眼界、見識與趣味,再撫卷思忖,決定買或不買。

現(xiàn)在買書的邏輯,多異化成了先看各種排行榜,看有無名家或大V推薦,看能否曬朋友圈展現(xiàn)品位、博得贊賞,看是否售價昂貴、難以入手。

書成了日用品,你信我腰封上這句廣告就買,不信拉倒;在混雜了流氓思維的商業(yè)邏輯統(tǒng)治一切的時代,除了真正了解作者和書、回歸閱讀本質,讀者還真沒有什么更好的抵抗辦法。

但是,如果你不抵抗,就要讓腰封式的威逼統(tǒng)治你的精神生活了。

這么多0,仿佛不買這本書就會被全世界拋棄。

腰封本來不是這樣的。

它源于出版行業(yè)競爭激烈的日本,發(fā)展于中國香港和臺灣,泛濫于中國大陸。

起初腰封是日本人行業(yè)競爭激烈、設計能力過剩的產(chǎn)物,現(xiàn)在卻成了中國書商的必需品甚至救命藥。

腰封類似于App啟動的廣告,可以極貼切,也可以很low。在有美學追求的出版商手中這是一塊藝術創(chuàng)作的寶地,在一心逐利的出版商手中則是一坨顏色鮮亮、口號驚悚的狗皮膏藥。

日本出版人井狩春男在《這書要賣一百萬》一書里提及“如何制作吊人胃口的書腰”(“書腰”即腰封的別稱)時,大概沒想到這個東西在中國人手上會被玩成這副模樣。

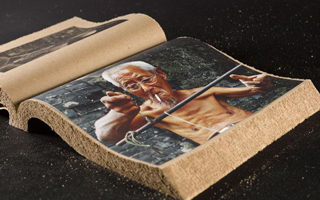

腰封本該是增添書籍質感的重要元素——它面積小,設計必須凝練且誘人,直接擊中觀者,展示書籍的內(nèi)容主旨、審美理念和核心價值,是有傳播意義的提綱挈領與廣而告之,更應致力于成為錦上添花的優(yōu)質設計。

可是現(xiàn)在爛大街的腰封,異化成了拙劣的廣告橫幅;它本該以契合書籍氣質為首要目的,卻止不住擺攤吆喝的庸俗。

畫龍點睛變成畫蛇添足。

喬布斯:???

腰封承擔了太多額外的責任

好的腰封承載了許多信息與回憶,讓人不舍丟棄。

法國瑟伊出版社編輯安妮·弗朗索瓦在《書帶》一文(腰封亦稱“書帶”)中寫到,如果不是腰封,她早忘了莫里斯·蓬斯得過法蘭西學院大獎,讓·羅蘭的《組織》遺憾未能奪得梅蒂西斯獎——但他的《約瑟芬》應該贏得費米拉獎。

她如此總結:“書帶就橫在那兒,不合時宜卻一意孤行。拆掉一個討厭的書套有多容易,丟棄一條長長的書帶就有多猶豫。”

由于書籍宣傳的局限,腰封承擔了太多額外的責任。

于是,它的文案從極富個性的誠意推薦退化成套路至上的營銷話術。

典型如讀客公司,老板是廣告行業(yè)出身,其圖書營銷手段自然有著滿滿的廣告意味。

讀客的腰封做得像電線桿小廣告一樣。

中式腰封話術形似廣告,主要流派有不知真假的名家力薦、厚著臉皮的實力尬吹、毫不搭界的夸張嫁接,腰封有意“誤讀”一些書籍。這種“誤讀”實際上是淺層化的引導,意圖吸引更多人群,全然無視廣告法的約束。

評論家周立民認為,腰封上大都是“不負責任的亂推薦”,“尤其是對新出的當代文學作品的推薦,幾乎可稱作胡言亂語,儼然坐臺”。

腰封可以成為一種注解。

有些書的封面精簡到只出現(xiàn)如“××集”的書名,除此之外再無更多信息。此時,腰封負責解釋“這本書在寫什么”,文案在高度凝練之余須幽默得體,抽象拔高又得一目了然,這在廣告行業(yè)也是技術含量很高的一件事。

出版機構出于宣傳目的搞個腰封吸引眼球,促進銷售的本意無可厚非,很難要求這種態(tài)度能做出藝術品,但拜托把文字和圖片弄得盡量靠譜一些——最恨拉上一大幫所謂名家的名字嚇唬人的腰封,殊不知名家是雙刃劍,很多讀者也許就因為厭惡名家,反而不買賬。

這設計,誰看得下去?

腰封十大話術

蘇州獨立書店慢書房整理了一些典型的腰封文案,從中可以一窺中式腰封話術的種種案例——不過,希望以后再也不用見到有人使用這些方法了。

一、古往今來法

李繼宏翻譯的《瓦爾登湖》如此自夸——“159年來,最好的《瓦爾登湖》中文譯本”。

嗯,反正沒有相關部門進行審核評比,好與不好沒有標準,古往今來我就自封第一,其他譯者若有疑問,一概視為杠精。

二、憑空假設法

葉兆言《動物的意志》一書的腰封寫著:“中國具備奪取諾貝爾文學獎實力的作家不止一個,除了莫言,至少還有葉兆言。”

我相信這并非葉兆言本意,也相信中國具備奪取諾貝爾文學獎實力的作家不止這“二言”——

因此,建議作協(xié)列個名單,入圍者都可以在著作腰封上表明自己有奪取諾貝爾文學獎的潛力,不如買我的書驗證下?

葉兆言老師聽了想打人......

三、硬蹭經(jīng)典法

劉震云《一句頂一萬句》的腰封堪稱駭人:“該書寫出了中國人的千年孤獨。”

八竿子都打不著的《百年孤獨》無辜躺槍,只恨歷史不及中國人久遠綿長,動輒千年起步。

四、名人逸事法

西格弗里德·倫茨的《德語課》自稱“一部余華借了舍不得還的不朽杰作,一本S.H.E隨身攜帶的好讀經(jīng)典”。

且不說余華和S.H.E之間隔著多少個光年,他們的粉絲可有交集,單說這種無法對證卻莫名撩撥名人的行為,簡直是出版商的利器,因為無論多扯,真的可以吸引到很多缺乏分辨力的人。

五、強行類比法

大仲馬名篇《基督山伯爵》不只是“劉翔的解壓書”,還是“法國版《越獄》”——

話已經(jīng)說得很明白了,《基督山伯爵》沒看過,《越獄》總看過吧?《越獄》也沒看過?那你還是去跨欄吧。

其他名著:別搶戲好不好?

六、自立幫派法

舒國治的《理想的下午》推薦語為“臺灣文學青年人手一冊的接頭暗號”,不知道的還以為書里都是摩斯密碼。

哦不對,文學青年不懂摩斯密碼,放二維碼直接進群聊吧,反正就是激發(fā)團體認同的話術,覺得自己是同一伙的就買唄。

七、故弄玄虛法

約翰·伯格的《我們在此相遇》不只是“一本精彩絕倫的回憶錄/沉思錄/小說,一段充滿激情、穿越時空的個人旅程”,還“像卡爾維諾的《看不見的城市》一樣美麗,美麗到難以歸類”。

這招適用于寫不出詞的文案,遂強行將“難以歸類”“無法形容”等萬能詞匯置于最后,令人窒息無語。

你不來感受一下這種奇文嗎?

含淚推薦,讓人想起了腰封帝余秋雨。

八、強行雞血法

閻連科的《我與父輩》生生被凹出了地攤文學既視感——“萬人簽名聯(lián)合推薦,2009年最感人的大書,最讓世界震撼的中國作家閻連科椎心泣血的文字,千萬讀者為之動容,創(chuàng)預售銷量奇跡,超越《小團圓》《哈利·波特》”。

閻老此生怕是想不到自己的作品居然會和《小團圓》《哈利·波特》并稱,還被用上一些與他的作品風格毫不相干的塑料推廣詞。

至于吉莉安·弗琳的《消失的愛人》腰封上那句“讓男人膽戰(zhàn)心驚,讓女人如獲至寶”,無限接近路邊小廣告水平的文字,就更不必提起。

九、金牌薦書法

梁文道、陳丹青、蘇珊·桑塔格紛紛表示:我們不想背鍋了,下回拜托另外找個人推薦。

文學人物、動漫角色甚至仿生人都可以擔當推薦大任,比如櫻木花道說:“看了這本書,我從此變成了天才。”

這么多作家給一本書站臺,才叫不可思議......

十、列隊湊數(shù)法

艾米的《山楂樹之戀》以人脈取勝,其腰封上,名家推薦名單包括王蒙、劉心武、蘇童、馬曉春等,共計20人,其身份從小說家、導演、演員、商人、主持人到圍棋手,且該腰封占了半個封面大小——拼的就是人多勢眾、令人無法拒絕。

而這些名人,我賭他們根本不知情。

經(jīng)授權轉載至數(shù)英,轉載請聯(lián)系原作者

作者公眾號:新周刊(ID: new-weekly)

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規(guī)范轉載侵權必究。

未經(jīng)授權嚴禁轉載,授權事宜請聯(lián)系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數(shù)英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(9條)