想把嚴肅文學賣成網紅爆款, 攏共分這幾步

編輯:橘總,作者:大稚,來源:Vista氫商業

原標題:“每個缺愛女孩都該買本他的書?” 這個比大冰更懂你焦慮的俄國文學家給打工人罵爽了

多年以后,面對書架子,很多人將回想起名字都念不明白的俄國文學家成為頂流網紅的那個遙遠的時代。

陀思妥耶夫斯基(1821-1881),俄國作家,代表作有《卡拉馬佐夫兄弟》《罪與罰》《白癡》等,對社會現實、宗教哲學、人性幽微處多有深刻探討,最擅描寫被病態社會撕扯著的底層人物,也寫人性的扭曲和精神的分裂,不在沉默中爆發就在沉默中滅亡。

當第一次聽說這個名字的人總免不了發懵——什么曼妥思,什么斯拉夫,什么椰絲雞,很多年輕人開始把作古多年的陀思妥耶夫斯基視為靈魂之友、萬能嘴替、紙質版全自助心理咨詢,相見恨晚,百感交集,一入陀門深似海,紛紛念叨“別罵了,別罵了”。

“陀翁”陀思妥耶夫斯基,怎么就在一個多世紀之后,突然成了人氣王銷冠“老陀”?

一、

無數個二十出頭的打工人

看完老陀悄悄地碎了

如今專攻電子閨蜜賽道幫網友調理情緒的李誕,一次推薦陀翁書籍的時候感慨:“擱現在他絕對是個超級網紅。”

這話說對了一半,因為陀翁還是成了一個超級網紅,紅在給焦慮、迷茫、孤獨這些時代癥候提供了一味以毒攻毒的解藥。

你要問他寫的是啥,只能得到“人性”“現實”之類包羅萬象的大詞,但很多人在里面看到了自己。

讀到“人的一生是為了什么而活著呢?是為了痛苦嗎?”,難免熱淚盈眶;

讀到“我生怕自己顯得可笑,甚至害怕到病態的程度”,難免心如刀絞;

讀到“如今誰不精神迷亂,您,我,人人都精神迷亂”,難免仰天大笑。

圖源:小紅書@豆瓣豆品

我的朋友阿財去年開始勇闖陀門,她說:“打工之后開始看陀,就跟打工之后愛上TWICE一樣無比順暢自然。”TWICE,韓國女團,十年如一日元氣滿滿氣血充足。“聽TWICE的歌是一劑把精氣神往上提提的速效藥,而看陀的書是誠實面對自己的刮骨療毒,不粉飾太平,也不故弄玄虛,確認‘我有問題,但問題不全在我’。”

阿財先看了《地下室手記》,因為比較短。這本書是一位40來歲退休公務員的自述,第一句就讓阿財一見如故:“這又卑又亢、陰暗爬行、極易破防、日夜內耗的地下室老鼠,不就是我嗎?!”

對陀氏新門徒來說,讀老陀的書就好比發起了一個互聯網挑戰:“我是一個活得如履薄冰的打工人,請攻擊我最薄弱的地方。”

“這不就是我”是他們讀陀的永恒感受,“別罵了別罵了”是他們沉迷陀式思辨的欲拒還迎,“看完碎掉了”是他們被罵爽之后的顱內高潮。

而這種如坐針氈、如芒在背、如鯁在喉的閱讀感受,又神奇地對精神危機具有療愈效果,因為你終于意識到,孤獨、失望、焦慮和愛是人類經歷的內在本質。新西蘭《每日電訊報》的評論寫道,陀翁作品的常見主題,“脫離社會、個人孤獨和對無法觸及之物的渴望,直接與當今支離破碎的社會和經濟現實中的年輕人對話。”

年輕人不語,只是一味共情。

讀過陀,你這輩子就定型了。你聽歌越來越元氣,你讀書越來越沉郁,別人跟你說“你好特別”,你也無法再帶著純真回一句“一葉浮萍”,而是自嘲一聲,所有人自以為的特別和對這種特別的敝帚自珍其實都庸俗得很。

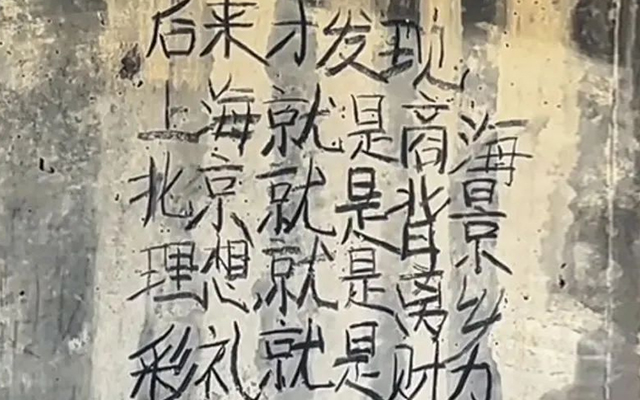

不要再欺負老人不懂新梗了,圖源:小紅書@幽靈蛇

至此陀思妥耶夫斯基已經不再只是一個作家,還代表著一門互聯網顯學,社交平臺原生用戶找到了和這位嚴肅文學家對話的新方式。

他筆下的對白被摘出來,成為陀門中人表達精神狀態的金句、應對輿論事件的思想武器,乃至手機壁紙:“愛具體的人,而不是抽象的人”“首先要善良,其次要正直,然后我們要永不相忘”;

他的著作獲封“INFJ誘捕器”,是象征“終極清醒與疏離”的符號;

連閱讀順序都有講究——小紅書上關于“陀思妥耶夫斯基閱讀順序和方法”的帖子就有超過8萬條,排序依據一般是“讀完有多想死”。篇幅短小的《白夜》《死屋手記》《地下室手記》是公認的新手禮包,比較容易緩過勁兒來,《罪與罰》《白癡》給心中殘存的正能量上點難度,最后啃下《卡拉馬佐夫兄弟》涅槃重生,從此低沉但終于平和;

老陀本人的生平,賭博、癲癇、一度死里逃生,乃至“拍照不會擺姿勢”,也成為了與其著作的某種互文,被用于解析他的創作思路,以及“怎么這么會罵”。

老陀本人也被認為是個INFJ,和波伏娃、黑塞、太宰治一樣,主打一個人間失格

老陀的翻紅其實早就現出端倪。任職于譯文出版社文學編輯室的劉晨,在2023年年初的一次分享中透露,僅《卡拉馬佐夫兄弟》每年就至少重印兩三次,一次最多能印5萬冊,意味著這部書每年就有5到10萬的銷售量,對于具有相當閱讀難度的書來說,這是一個令人驚訝的數字。

而且不止中國,國外年輕人也紛紛拜倒在老陀的戧駁領下。

據美國商業月刊《快公司》統計,截至2024年12月下旬,TikTok平臺上帶“陀思妥耶夫斯基”標簽的內容,累計超過3400萬條。其中,最火的是1848年出版的中篇小說《白夜》,其次是同樣篇幅較短的《地下室手記》。

就像老陀在中文互聯網引發大拇指瘋狂點擊的賣點是“他在19世紀就預見了你的焦慮”、“早上6點讀完的小女孩輕輕碎了”,《白夜》在TikTok上殺瘋也少不了網感標題的助力:“讀這本書前,你以為自己知道愛是咋回事兒”、“每個人都想在愛情中傾倒,直到讀了這本書”。

這本書關于一個一度以為要擁有愛情,最后還是失之交臂的社會邊緣人,是已經被改編成30部電影的老書,卻在去年榮登企鵝出版集團英國區銷量第一。企鵝集團其他老陀的書籍銷量也在逐年攀升,包括人物名字就足夠勸退的大部頭《卡拉馬佐夫兄弟》,自2020年以來,銷量幾乎翻了三倍。

因給予當代人穿越時空的共鳴而翻紅的作家不是孤例,除了陀思妥耶夫斯基,卡夫卡也是如今的熱門嘴替。

就像朋友圈里總有一些人的所在地是冰島,也總有一些人的朋友圈封面是卡夫卡語錄。這位曾設想人變成大甲蟲的作家如今是“發瘋文學”的一座豐碑。他的日記隨便拎一句都是“社畜嘴替”“擺爛心聲”,比如“一切障礙都能摧毀我”,比如“我最大的能耐就是躺著不動”;他的小說被提煉出“荒誕的厭世美學”,不用我說你也知道,這是高敏感INFP的神。

圖源:@豆瓣豆品

然而,哪怕金句已經成了簽名檔、帆布袋、朋友圈封面的常駐嘉賓,閱讀難度和挑戰性就在那里,不增不減。也有很多人在慕名閱讀之后發出了吶喊:真的看不懂,實在看不下去,神啊這到底在寫啥。

所以,一向意味著晦澀難懂、讓人昏昏欲睡的嚴肅文學,怎么就成了爆款,這些文學家的網紅潛質又是誰發掘的?

閱讀《卡拉馬佐夫兄弟》be like

二、

想把嚴肅文學賣成網紅爆款,

攏共分幾步?

先看一個例子。

在陀翁本就不算太大眾的作品里尚且比較冷門的《涅朵奇卡》,在剛剛過去的一年半載,突然躋身待爆咖。

這書本來有多冷門呢,我上文青老家豆瓣查了一下,老陀在中國最知名的《罪與罰》能查到幾十個譯本,其中4個評價人數過萬,而《涅朵奇卡》只有5個版本,最早的1959年出版,評價人數3230人,然后就是2023年的譯本了。

以女性第一視角展開,這本書講述主人公涅朵奇卡三段迥異的生活,“童年”、“新生活”和“奧秘”。1849年,著手創作這本書的第二年,陀思妥耶夫斯基被流放西伯利亞,寫作中斷。

2023年底,這本未完成的書開始在社交平臺上頻繁刷臉。新版不到兩個月就賣超10萬冊,日銷最高突破4000冊;到2024年4月,平均日銷依然維持在500冊以上,總發行量超過21萬。對于文學書籍,這個數字實屬可觀。

從冷門到熱門,壓下天平的最大砝碼,是營銷。

出版公司果麥文化的營銷組曾撰文復盤將此書“54天賣出10萬+”的營銷過程。思路并不復雜,講究一個從讀者情緒中來,到讀者情緒中去。

一開始,團隊圍繞豆瓣上點贊最多的評論“天才的隕落”做文章,制作了大量營銷物料,找博主發種草貼,然而效果并不理想;于是火速調轉船頭,轉向截然不同的女性成長方向,打出了“每一個缺愛的女孩都叫‘涅朵奇卡’”的口號,銷量隨之飆升。

當時正值《再見愛人3》把“NPD”(自戀型人格障礙)拱成熱門話題,“看完這些書誰也別想PUA你”“NPD、戀父、PUA……難怪瘋子都愛看他的書”之類的話術,順勢又將《涅朵奇卡》和老陀本人的處世態度包裝成了一種NPD應對之道。

這還沒完,在借助女性成長、NPD等話題尋求四處“破圈”的過程中,新鮮的讀后感又出現了,被種草的用戶讀完發現——“合著是個雙女主故事”。

《紅樓夢》可以是《回家探親不小心攻略頑劣表哥》,西游記可以是《總有反派想搶我師尊》,《了不起的蓋茨比》可以是《白月光結婚后我成了億萬富翁》,《涅朵奇卡》也可以被定位為“偉大作家的百合文”。這一次,博主的推廣內容變成了“走近嗑學”,把當代網友的趣味拿捏得死死的,嗑出興致嗑出風采,嗑出日銷峰值突破4000本。

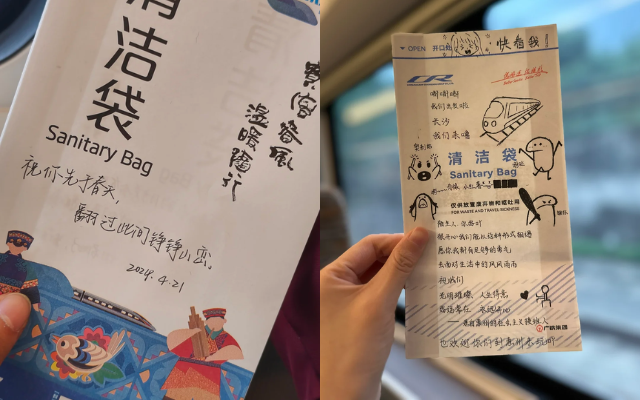

圖源:抖音@奇書博物館

“跟名著相比,網文的尺度真心弱爆了”

邊挖爆點邊找垂直博主逐個擊破是一種徐徐圖之,直接找頂流大主播則是一種事半功倍。營銷后期,果麥團隊把《涅朵奇卡》推向董宇輝的“與輝同行”直播間,連續幾日銷量破萬。

嚴肅文學家和梗圖滿天飛的嘴替網紅之間乍一看有種強烈反差,讓陀思妥耶夫斯基的走紅顯得新奇。但原來,讓一本書成為爆款,在今時今日,和讓一款盲盒、一支口紅、一個手袋成為爆款沒有太大本質區別。

扒開書縫,字里行間原來還是寫著:挖情緒價值、KOL種草、自來水加熱、大主播帶貨。

《涅朵奇卡》異軍突起之前,在國內基本毫無“流量基本盤”可言的小說《窄門》,剛剛于互聯網上“詐尸”般走紅。

《窄門》是法國諾貝爾文學獎得主安德烈·紀德撰寫的愛情小說,2018年出版后,銷量低迷到平均日銷僅為3本。

2023年7月起,同樣是果麥營銷團隊,先是投放強調“理解”“共鳴”“包容”的種草內容,再包裝出“BE美學天花板”、“i人必讀”等標簽,乃至與乙女游戲聯動,影視、娛樂、乙游博主一通投,窄窄的門火速變得擁擠起來。到2023年9月,果麥版《窄門》的日銷突破3500本。

圖源:公眾號“出版商務周報”

這一套行云流水的小連招,和2016年入行做圖書營銷編輯的小N向我復述的流程十分吻合:“把核心的需要宣發的內容做出來,通過分發渠道推出去。從預售開始到營銷結束一般就是兩個月,過程中隨時調整具體內容方向,有相關的熱點話題就搭一下,這是最省力的。”

在小N看來,現在只是渠道變了,從傳統媒體變成圖文獨大又變成短視頻博主和直播達人了。

而渠道的變化確實是迅速而劇烈的。

《2023年圖書零售市場年度報告》顯示,稱霸書市也沒多少年的電商平臺,市場份額為41.46%,但規模下降了3.68%;與此同時,后來者短視頻電商的體量同比增長70.1%,成為幾大賣書渠道中唯一的增長點。

出版公司中南博集天卷的董事、副總經理任殿順在“2025巨量引擎圖書行業年度峰會”上發言時表示,這幾年,博集天卷的幾本暢銷書,《長安的荔枝》《你也走了很遠的路吧》《等一切風平浪靜》,都是通過玩梗、抓情緒點的短視頻和直播打爆的。

《三聯生活周刊》采訪多位圖書編輯,發現業內有個共識:“想要賣書,就必須要掛購物車,必須要產生金句,必須要做視頻切片的二次傳播,如果能進直播間,讓人直接一秒鐘沖動付款下單,那就更好不過了。”

賣書,似乎成了一場靠刺激情緒換短平快流量的“變裝游戲”。

翻出金句裝點書籍的渴望是昭然若揭的,甚至有金句要上,沒有金句創造金句也要上。余華、戴錦華、羅翔、戴建業的截圖變成了圖書界的“震驚體”,下面配上各種情真意切的推薦語,吸引你買一本一探究竟,結果你翻到底也沒看到他們重點引用的金句,大家可能也會問這是為什么,但是事實就是這樣,小編也很驚訝。

2024年5月,羅翔還專門在其公眾號“羅翔說刑法”里發布了一篇《海外詐騙和一則聲明》,說的就是假冒發言的事兒。

他十分無奈地寫道:“每天都有很多人給我發來各種文章,說你又說這個了,又說那個了,涉獵很豐富啊。現在不僅教導人做人,甚至如何做女人,還教導如何育兒、養狗、炒股、炒樓,感覺就沒有你不知道的領域。我是有苦說不出。很多話都不是我說的,有些話我其實覺得說得還不錯,但真的不是我說的。”

圖源:公眾號“羅翔說刑法”

當然,張冠李戴、無中生有、捏造破折號屬于非常過分的,也不全是用在圖書營銷上。買書更常見的“消費陷阱”恐怕還是在于,被金句戳中,買了,看了,發現金句以外的絕大部分都欣賞不來。

我的朋友阿財就有切身體會,她去年買了諾貝爾文學獎得主安妮·艾爾諾的《簡單的激情》,她總結:“我就是簡單的無法理解。”但她也沒有太難受,“畢竟是本正經書啊,不屬于玩物喪志亂花錢的范疇,沒準兒我將來哪天就能理解了呢。”

而作為一個營銷編輯,小N也并不認可純靠制造話題甚至“黑紅”的手段。她說這事兒和娛樂圈有點像,小紅靠捧,大紅靠命。用上了成套方法論的書不見得能火,沒用上的也不見得就不會火。

她提到了2020年出版的《秋園》。這是一本看上去毫無爆點卻賣到了幾十萬冊體量的書,通過優質的長評和關于作者楊本芬的人物報道出圈。

《秋園》的營銷編輯銀芳接受《GQ報道》采訪時表示:“如果光靠營銷編輯去想爆點,喂給他們(達人),《秋園》就淹沒了。”

“其實平臺也好,創作者也好,大家缺的是內容,流量就在那兒放著呢,平臺就在那兒放著呢,而圖書從根上它就是內容,那與其說刻意迎合市場、刻意迎合大眾,為什么不讓我的書成為市場、成為大眾?”小N說。“誰知道哪片云才有雨呢?”

有話題度的地方就能一起來看流量雨。想賣書的人等待著話題、發現著話題、制造著話題,而書也正在重新成為年輕人某種意義上的時尚單品。

從最直觀的層面說,裝幀排版越來越精致的書,非常出片。《衛報》一篇評論文章指出:“年輕讀者覺得圖書館在美學上有很大吸引力……電子書不適合作為出鏡道具,你需要一本實體書,一本有視覺沖擊力的書、一個不會改變的東西。”《NYLON》雜志更是在2023年撰文直呼書籍是“今年夏天最熱門的Instagram出片道具”。

往深一點說,讀書,也在成為時下流行的社交方式。

紐約在2024年出現了一股“讀書派對”潮。《紐約時報》觀察到,這些活動主要由Z世代讀者在社交平臺上發起,大家聚到公園、酒吧,“和陌生人聊聊讀過的內容”。

紐約大興讀書派對的同時,北上廣涌現學術酒吧。大學“青椒”、高校學生、夜里不加班的打工人,齊聚酒吧昏黃氛圍燈下,探討“索福克勒斯《俄狄浦斯王》——人的理性能否應對必然發生的命運”“取經路上的現代回響:《西游記》的精神底色與文化符號”。

在線下,書是派對主題、酒吧臺柱;在線上,書是身份認同,是流量密碼。

韓國《朝鮮日報》曾對“文本潮流”(Text Hip)文化現象進行報道。這一現象的核心是“閱讀即時尚”,展示自己正在閱讀文學書籍,變成年輕人構建身份認同的方式。不少韓國年輕人表示,起初是為了讓自己看起來更有品位才去讀書,但讀著讀著發現閱讀帶來的深度思考與樂趣超出預期。

你如果想試試發展自媒體,從文學、從書籍、從作家入手,如今也是個不錯的選擇。都不需要原創內容,只需要做文學家們原創內容的搬運工,就能收獲新生代讀者們帶著共鳴的點贊評論和收藏。

再聊起陀思妥耶夫斯基的翻紅,小N感慨:“只要內容好,總會有和當下建立聯系的方式。”

參考資料:

1、熊阿姨,《你猜猜《卡拉馬佐夫兄弟》一年賣多少萬冊?》,2023.02

2、Fast Company, ‘You think you know love until you read this book’: Why TikTok is obsessed with this 1848 Russian novella, 2024.12

3、The Guardian, Fyodor fever: how Dostoevsky became a social media sensation, 2024.12

4、Daily Telegraph, Why Dostoyevsky is trending on TikTok, 2025.01

5、出版人雜志,《54天賣出10萬+!這5招讓爆款營銷變得可復制!》,2024.04

6、出版商務周報,《日銷從3本到3500本,冷門5年的圖書怎樣靠營銷翻紅?》,2023.09

7、每日人物,《為什么書不能賣9塊9?》,2024.06

8、出版人雜志,《短直時代如何做暢銷書?他給出的答案是“情緒+流量”》,2025.01

9、三聯生活周刊,《“上直播間賣書不掙錢”,怎么成了出版界的公開秘密》,2024.07

10、GQ報道,《他們想做暢銷書:流量中的圖書編輯們》,2024.05

11、New York Tims, New York’s Hottest Club Is a Literary Event, 2024.04

12、Nylon, Instagram’s Hottest Trend? Flexing Your Favorite Paperback, 2023.08

13、新周刊,《火爆全網的學術酒吧,到底都是誰在去》,2024.10

14、環球網,《在經典與時代之間架起橋梁,社交媒體讓年輕人愛上文學》,2025.02

作者公眾號:Vista氫商業(ID:Qingshangye666)

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(1條)