羅意威新春短片:三個工藝世家的傳承故事

辛丑新春,LOEWE羅意威《家·承》中國年專題迎來第三季,走訪四川、安徽與陜西三個傳統工藝世家,繼續以影像書寫屬于春節、家庭與工藝的傳承故事。

01 年年有余節節高

徽州臘月,新春團聚,漁亭糕便被搬上臺面。蘇順安與母親王娟娟是安徽黟縣唯二仍在堅持從事漁亭糕制作的手藝人。在母子數十年如一日的協作中,他們也將把這份以「家」為單位的工藝形式傳遞下去。

以黑芝麻與米粉為主要原料的漁亭糕,經過研磨、炒制、拌粉、壓模、脫模、烘烤,黑芝麻、米粉的組合烘烤后與青黑色“黟縣青”和褐色“茶園石”的顏色相仿,被稱為“能吃的徽州石雕”, 通過多變的吉祥紋樣,承載著代代相傳的美好祝愿。

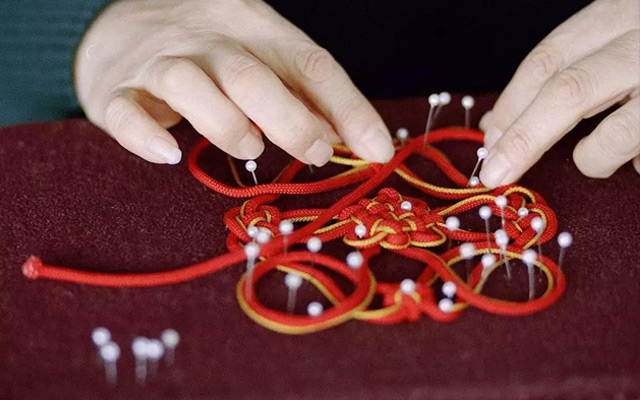

02 家家戶戶編花篼

道明竹編傳承人楊隆梅,在經歷外出打拼與求學后,毅然回鄉幫助父親經營竹編工廠,那也是她度過童年的地方。與家人一起,楊隆梅要將道明竹編的盎然生命力拓展到更廣闊的領域中。而她與父親楊貞的竹年燈,便是專屬于他們的春節記憶。

花燈是道明竹編中的一脈。圖案變化多樣,層次清晰分明。每日清晨父親楊貞,帶著女兒楊隆梅上山砍竹,再帶回工坊去青破竹,晾曬啟篾,為花燈仔細選材 —— 經緯穿行間,新春的美好祝愿與竹材的生命力交織,絲絲入扣,綿遠流長。

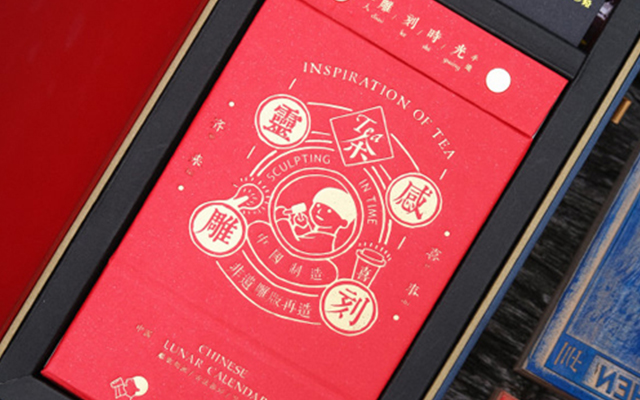

03 年畫楹聯萬象春

年畫,因年而生,因年而畫。邰立平6歲起執筆學畫,傳承家族老字號“世興畫局”,62年刻了400多套版。這份不懈堅持也打動了兒媳王怡璇,堅定了信念,“要跟著父親,一起把這件事情做好。”

鳳翔木版年畫的制作過程十分復雜,套色的雕版極盡耗工,也有等待梨木板風干三年、等油浸透木板等耗時的步驟 —— 技藝傳承人邰立平與王怡璇手中的勾線筆與刻刀,一筆筆、一刀刀蘊藏著中國傳統新春的堅實內力。舊時新歲輪轉之時,顏料躍然紙上,將美好期許揭曉于眼前。

項目信息

專業評分

專業評分已截止

評論

評論

推薦評論

全部評論(1條)