當(dāng)一家豆?jié){油條店,放肆地把文案玩成一種情懷...

一聊美食,有情懷的老饕第一反應(yīng)便想起李安的那部《飲食男女》。父親在廚房里行云流水有條不紊地忙碌著家里人的晚餐,桂魚入鍋時滋滋的油響、蒸籠里滾出的白色熱氣、刀與菜板演奏的咚咚聲...這是一種東方式的含蓄情感,一種對于家庭的眷戀。美食會給予大腦印記,讓你哪怕是在不經(jīng)意間品嘗一碗豆?jié){之時,都能觸發(fā)心底的那一份眷戀之情。

來源:一天一文案(ID:CWtoday)

今天的主角是一份兩岸情緣,是一份海峽牽掛 ,是一種中華文化的守護(hù)與世代傳承。

現(xiàn)代都市的變遷也讓眷村有了不一樣的味道,但對食物本身的追求,不管是在臺灣,因為心還是初心,所以味道還是那個味道!

這就是桃園眷村,一家灑滿文案的豆?jié){、油條小店...

寫意、木頭、復(fù)古,是這家“桃園眷村”的第一感受。臺式風(fēng)格濃郁,七八十年代工業(yè)風(fēng)的裝修,布置得古香古色,有MUJI的感覺,但是又不那么性冷淡...

一整面墻上寫滿了食物、歌詞、詩句……還有草鞋、鬧鐘、收音機(jī)等等過去那些年代的東西,被直接貼在墻上,復(fù)古而純粹,簡單的感覺,就挺好。

何日君再來

墻上這一句一代歌后鄧麗君歌詞,就讓人看到萬般感慨,情懷大抵不過如此。

眷集

生活不過飲食、男女

有油鹽醬醋茶,

也有書畫詩酒花,

椿椿件件

都是舍不下的

愛和欲。

眷之已極,

于是,

眷之以集。

年輕人偏好咖啡館,多是愛那一份異國小資情調(diào),中式小吃則顯得“市井”了一點,而桃園眷村讓普通的飲食增了優(yōu)雅和情調(diào),在美味和格調(diào)中傳承了中國文化。

時間 在舌頭

仁義禮智信

溫良恭儉讓

忠孝勇恭廉

莊敬自強

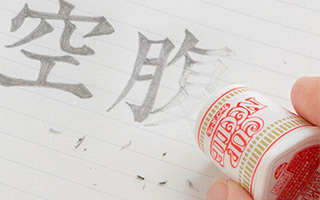

文案上墻,與其說是來品食物,倒不如說是遠(yuǎn)離一下紅塵的喧囂,尋找心的舒憩。三兩句文案,便是一個故事。

從前的日色變得慢

車馬郵件都慢

一生只夠愛一個人

東風(fēng)浩蕩 扶搖直上

家家扶得醉人歸

無孔不入的文案,濃郁地道的臺灣文化,也難怪有人愿意排兩個小時,只為和心愛的人分享一杯眷村的豆?jié){;也有人愿意花時間,在眷村中尋找生活的共鳴,更有人表示,一個連碗都會寫詩的食肆,才是有腔調(diào)的文藝……

我愿意為你

磨盡我一生

碗底藏詩這事逼格真的很夠,這種表白方式,文藝到不要不要的。莫名就被戳到了心頭,也許這是迄今為止,豆?jié){最寫實走心的文案!

關(guān)于·來自臺灣的眷村

桃園眷村的名字,其實是有故事的。1949年,一百多萬國民黨軍隊及家屬帶著不同的鄉(xiāng)音、記憶和創(chuàng)傷,從大陸來到臺灣,陸續(xù)建起700多座眷村。這些家庭保留著大陸各省的風(fēng)土人情,以獨特的聚落形態(tài),發(fā)酵出獨一無二的眷村文化。

它源于一個地名,卻遠(yuǎn)不止是一方地域風(fēng)味的象征。雖然后來眷村慢慢地消失和沒落,但當(dāng)年來自五湖四海的飲食風(fēng)格卻在眷村得以匯聚并流傳,稱為眷村菜。

桃園眷村大抵也是希望每個人都可以找尋到屬于自己記憶的味道。蹣跚老人可以找尋到曾經(jīng)年華,長街小巷中,大聲吆喝著豆?jié){油條的回聲。風(fēng)華正茂的年輕人在這里可以嘗到小時候媽媽騎著自行車,風(fēng)雨無阻買回來早餐的記憶。 可愛的孩子們可以在這里吃到最放心、最傳統(tǒng)的中國味道,在“小眷村”里體驗一碗豆?jié){、一個燒餅所帶來的歡樂與幸福。

每個人都有自己鐘愛的滋味,在桃園眷村享受美味時最大的感受就是,噢,原來這就是我們眷戀舊時的古早之味。

一個特別時代的味道和情懷。

無論我們來自哪里,都吃過豆?jié){配油條。

不同的是,文案超出味覺所能帶來的體驗,

喚起對過去集體眷戀的記憶...

-完-

轉(zhuǎn)載請在文章開頭和結(jié)尾顯眼處標(biāo)注:作者、出處和鏈接。不按規(guī)范轉(zhuǎn)載侵權(quán)必究。

未經(jīng)授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載,授權(quán)事宜請聯(lián)系作者本人,侵權(quán)必究。

本文禁止轉(zhuǎn)載,侵權(quán)必究。

授權(quán)事宜請至數(shù)英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權(quán),侵權(quán)必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(2條)