今天讓我們來一起討論一下,為什么經常花了大量的錢做了創意,卻幾乎沒有效果?

來源:李叫獸 (微信號:Professor-Li)

原標題:做廣告,你還在癡迷搞創意?

當你看到上面這個問題的時候,腦海中冒出來的第一個詞匯是什么?我想大多數人跟我一樣,想到的第一個詞匯當然是:創意!

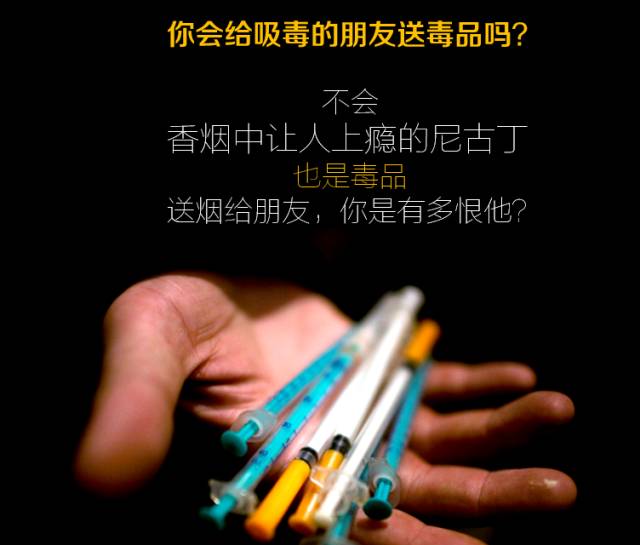

比如這些戒煙公益廣告,有很多是獲獎作品,被稱為優秀的廣告:

你每吸的一顆煙都是發出去的一顆致命子彈!

香煙在“殺”你的身體!

這個時候,我突然產生了疑問:這些優秀的廣告人在設計這些讓人驚嘆的廣告時,在研究些什么呢?他們是如何設計出來的?

很明顯,他們在研究“創意學”。

他們可能最接受不了的就是無聊的廣告,廣告嘛,最重要就是創意!既然是給公益組織做的戒煙廣告,更是要好好創意了!可是我突然很納悶:所有人都知道,廣告的目標是為了改變用戶的行為。

銷售產品類廣告是為了讓人更想購買產品;征婚廣告是為了讓人想要跟你約會;戒煙廣告當然是為了減少大眾吸煙率。所以,如果讓我研究這些戒煙廣告,唯一的目的就是為了降低吸煙率,而不是為了發揮我的創意能力。

所以,我首先不會去研究創意學,而是先去研究拖延心理學、研究人的成癮機制——我需要研究為什么很多人明明知道吸煙有害健康,仍然還會吸煙?

我需要先去對比那些戒煙成功的人和戒煙失敗的人差異在哪,而不是首先就想“如何表達更有創意”。

而當我真正花費大量的時間去研究這些時,發現上面的那一大堆創意廣告存在一個共同的問題,那就是:

對,上面那些廣告不論多么有創意,共同的問題就是:對減少大眾的吸煙率,幫助更多人戒煙,沒有作用!上面的廣告表面上創意很多,其實只不過換著手法來表達同一個陳詞濫調“吸煙有害健康”而已。

而幾乎所有的拖延心理學、成癮機制等領域的研究都證明,強調“吸煙有害健康”其實并不會幫助戒煙,也并不會降低大眾吸煙率。也就是說:上面很多讓人自豪的創意廣告,基本是沒用的。

為什么呢?

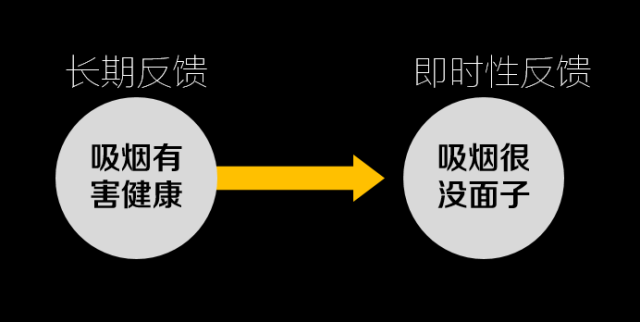

首先,“吸煙有害健康”是一種長期反饋機制——你現在吸煙并不會立馬感受到有害健康,往往是20年后才知道。而長期反饋對改變負面習慣往往是沒有幫助的。

比如對一個每天都賴床的人強調“為了將來的學業夢想,你需要早起”也是沒有用的,因為“夢想的達成”并不是當下立馬可以感受到的事情,而是一種長期反饋。相比之下,還是繼續美美地再睡2小時來的實在點。

而如果給賴床的人換成短期反饋機制——比如跟某個美女約定第二天早上7點一起去吃早餐,就往往效果好很多。因為“跟美女吃早餐”是一種短期反饋機制,一天的賴床并不會讓你覺得對夢想有多大損害,但是在美女面前丟面子可是當天就能感受到的。

這個時候可能還有人會為上面的廣告辯解:這些廣告至少是喚起了“恐懼感”啊,恐懼感是一個短期刺激,難道也沒用嗎?嗯,上面的廣告的確喚起了恐懼感(PS.看得我都嚇死了,趕緊抽根煙壓壓驚。)

可是“恐懼感”這種情緒其實也沒有用的:

吸煙者看到了廣告可能產生一剎那的恐懼感,從而放棄了手中的那一支煙,但是戒煙是一種長期行為,一旦恐懼感消退,就又會回到原來的吸煙狀態了。

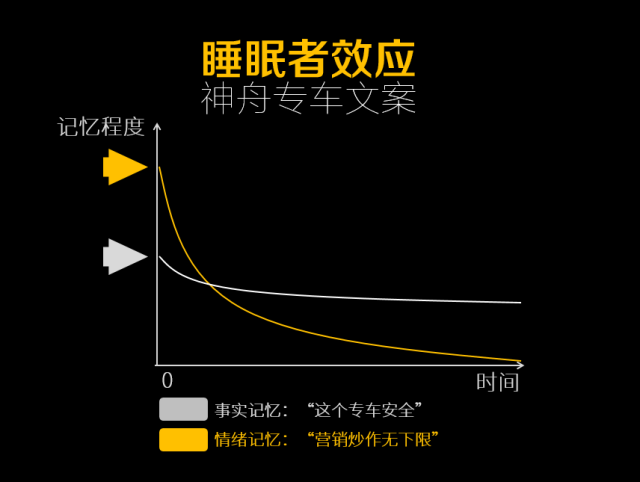

是的,在營銷上,幾乎任何的情緒類刺激,都只適合刺激短期的沖動性購買等行為,而對長期行為習慣幫助不大。因為情緒消散非常快——這被稱為“睡眠者效應”。

這解釋了為什么很多品牌、明星喜歡做相對負面的營銷炒作來刺激眼球,而不那么關心它對品牌的損害。

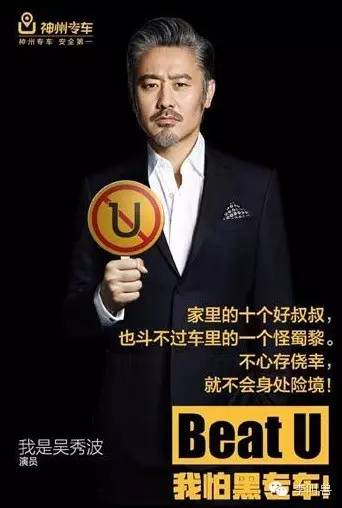

比如神州專車之前出了一系列的海報打擊Uber,大眾看到廣告時,其實大腦產生了2種記憶:

一開始情緒記憶的力量遠超事實記憶,導致很多人掀起了大量的反對——“再也不坐神州了!”但是情緒消退的速度遠遠超過事實記憶消退的速度。

這就意味著一段時間過后,大眾對神州的負面情緒消失,但是記住了“神州更安全”這個特點,從而很有可能還是讓神州得利了。

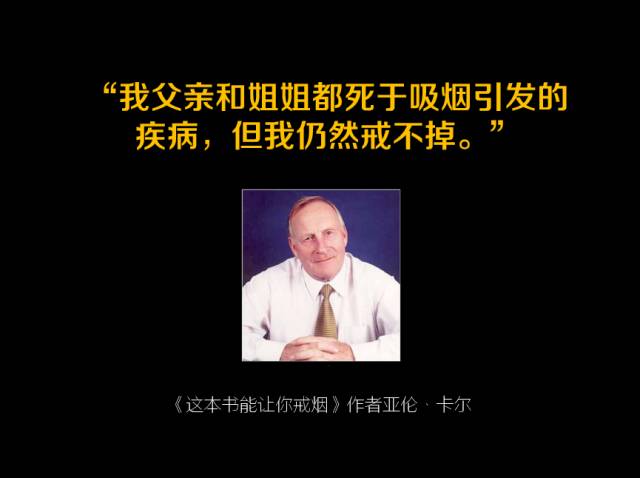

所以,依靠“恐懼”“憤怒”等情緒來設計戒煙廣告,也往往是無效的。那些吸煙難以戒掉的人,并不是不知道吸煙有害健康,甚至很多煙民深深地知道吸煙對他們的損害。

既然這樣,前面所有的創意廣告,就基本是無效的了。如果餐廳的廚師做了一道華麗的菜,卻不能吃,我想你肯定會罵死這個廚師。如果有個人賣給你一輛很有創意的汽車,卻不能開,你也會直接控告汽車公司。

可是,有些廣告人就是這么奇葩——明明是很可能沒有一點效果的廣告,卻因為創意好,得到了雇主的喜歡和廣告大獎的鐘愛。

不能改變用戶行為的廣告,除了讓廣告人對自己的創意感到自豪之外,有什么用?

設計上面戒煙創意廣告的廣告人,花費數周的時間去研究各種創意案例集、藝術化表現手法,去尋找有創意的象征物,卻根本不花費時間去研究真正的拖延心理學、成癮機制,根本不去管如何通過廣告真正有效地降低吸煙率(也就是幫客戶達成效果),這是得有多么強的自嗨精神!

好了,如果我們真正想設計一個廣告,應該怎么做?

假設你被要求設計一個戒煙公益廣告,目的是通過大量的投放,降低中國的吸煙率。那么你首先應該研究下人真正成癮的機制,以及通過什么樣的信息刺激可以降低吸煙率。“當人看到什么信息后,更有可能放棄吸煙或者不嘗試去吸煙?”

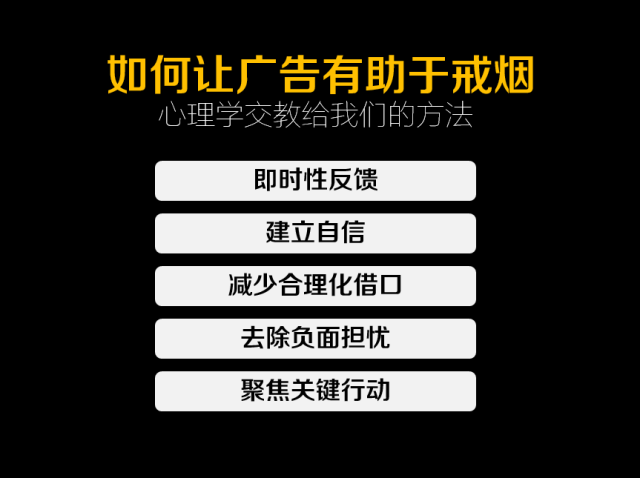

各種研究發現,下面幾種感受上的刺激可能會幫助人改變心理成癮性,減少吸煙率:

一、幫助吸煙者建立即時性反饋

我們知道,“吸煙有害健康”是一種長期反饋,并不是人立刻就能感受到的——你并不是吸一口煙就得了肺癌,如果你吸一口煙就會得肺癌,就不會有人吸煙了。這種長期反饋對改變負面習慣幫助很小(所以僅僅強調“夢想”,并不會對你早起床幫助多大),因此我們需要尋找一些即時性反饋——讓吸煙者立馬可以感受到的反饋。

比如“面子”就是一種即時性反饋,當你因為某件事丟了面子,你是立馬可以感受到的——臉紅、心跳加速、尷尬、不知所措。

所以廣告的思路可以由“強調吸煙有害健康”,變成“讓人們意識到吸煙很沒面子”。

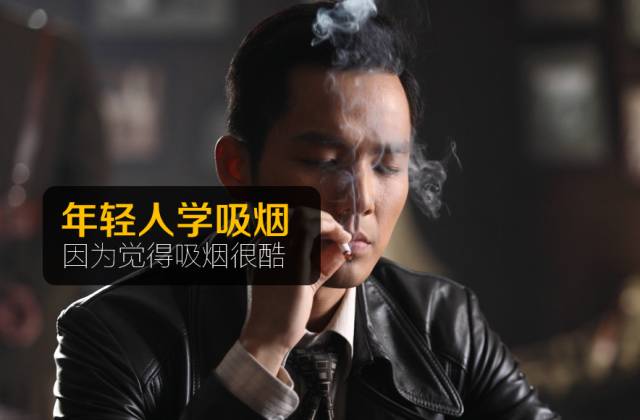

而如果不扭轉這一印象,就會有越來越多的人因為覺得“吸煙的樣子很酷”而嘗試吸煙。

或者把吸煙塑造成“無聊的人才吸煙”這種印象,而不是“商界精英或者領袖”的象征。

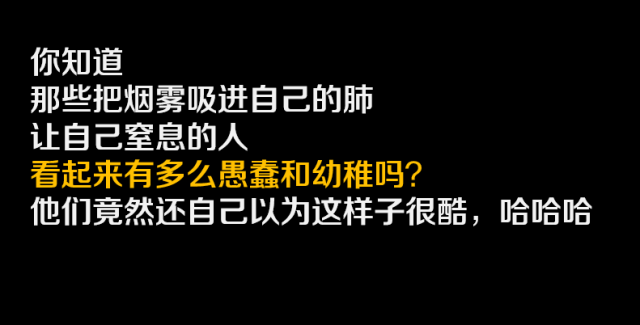

或者通過文案,讓青少年覺得學吸煙并不是“成熟的表現”,反而是幼稚的表現:

二、幫助吸煙者建立自信

這種狀態在心理學上叫做“習得性無助”—— 美國心理學家塞利格曼在1967年提出,指的是人在重復性失敗后,變得直接聽人擺布、放棄任何嘗試的行為。

比如知名美劇《權力的游戲》中,席恩·葛萊喬伊被小剝皮抓住后,不停地被折磨并且多次嘗試逃跑失敗,最終進入了“習得性無助”狀態。

在這種狀態下,他喪失任何的反抗或者嘗試逃跑的信心,整個自信體系徹底崩潰——這個時候你強調多少遍“被抓有害健康”,都是沒用的,因為他自己沒有信心去嘗試了。

同樣,很多常年的吸煙者之所以無論看了多少遍戒煙廣告,聽了多少遍親人的勸阻都沒用,并不是因為他不相信“吸煙有害健康”,而是進入了“習得性無助”狀態,喪失了嘗試戒煙的動力。

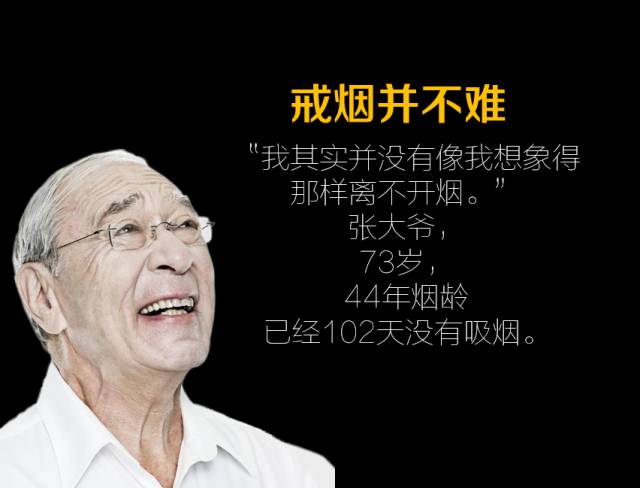

所以,作為廣告人,既然是要設計廣告降低吸煙率,可以考慮通過文案讓吸煙者重新恢復戒煙的自信。

比如:

通過大量戒煙成功的例子來說明。

再比如指出吸煙的本質,讓人們相信吸煙只不過是尼古丁上癮癥,多堅持幾天就會好了。

當然幫助別人恢復自信有很多種方法,我相信看到這個思路的讀者,會想的比我多比我好。

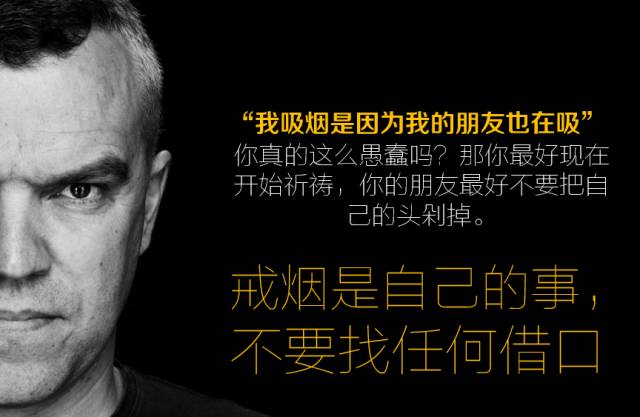

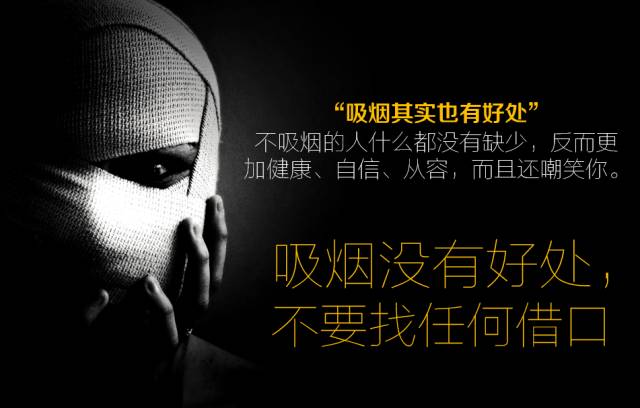

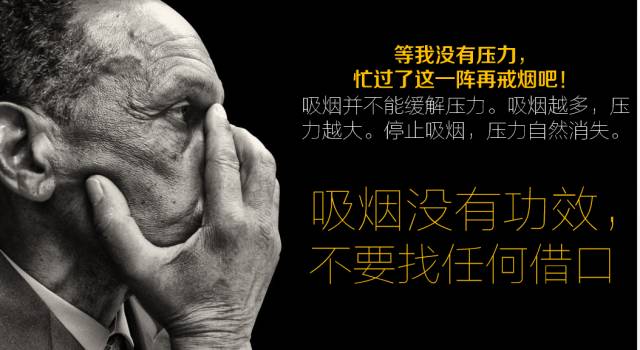

三、減少吸煙者的合理化接口

而實際上,只要立馬起床,困意就會消失。只要一個人不斷地給自己找合理化的借口,那么他們距離真正的行為改變就遠得很。

很多吸煙者經常找的合理化借口有:

- 吸煙可以讓我集中精力;

- 吸煙可以讓我放松;

- 吸煙其實沒什么——隔壁老王吸煙到80歲還活著;

- 吸煙的感覺其實挺好的,至少讓我舒服一陣;

- ……

這些理由當然是在邏輯和事實上都不成立的——比如第一條和第二條是反義詞,不可能有一種藥物,既能讓你“集中精力”,又能讓你“放松”。

但是這種大量借口的存在,讓吸煙者的大腦找到了不斷吸煙的理由,從而漸漸喪失了改變的動力。

所以,作為廣告人,如果想通過廣告來降低吸煙率,可以想辦法減少吸煙者的借口。

比如:

(上面幾個靈感來自于《這本書能讓你戒煙》)

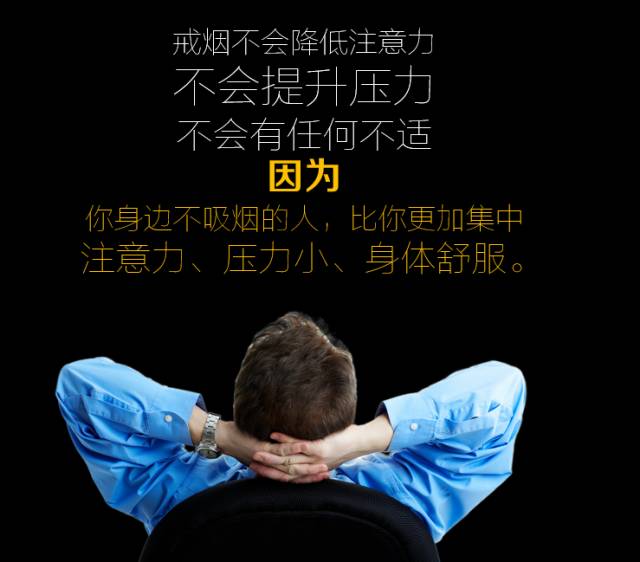

四、去除負面擔憂

比如當你鼓勵一個人要自信的時候,TA第一反應經常是:擔心自己變自信后會失去什么——例如變得太強勢從而失去朋友等。

當你鼓勵一個女性去健身房時,TA第一反應也經常是:擔心自己健身會失去什么——例如長出很多肌肉塊從而變得不像“女人”(當然這是不會的)。而一旦一個人對自己的改變建立了負面擔憂,他就幾乎不可能做出這種改變了。

所以,作為廣告人,既然要設計戒煙廣告,可以考慮在內容上降低煙民對戒煙的擔憂:

比如:

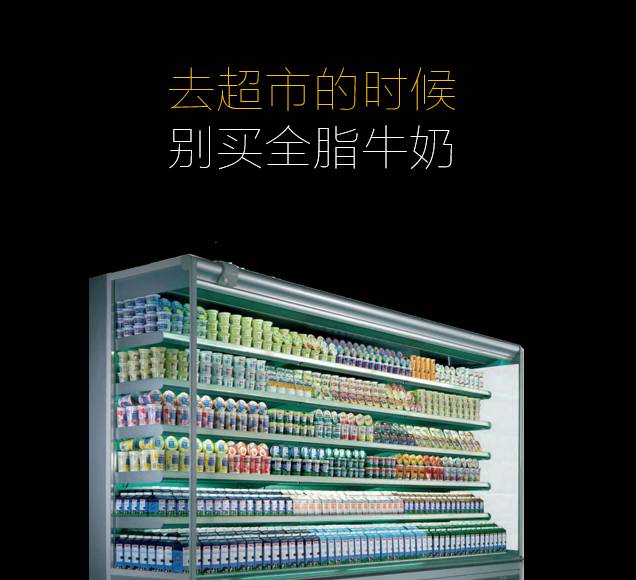

五、聚焦關鍵行動

當我們想改變一個群體時,其實可以靈活選擇行動的焦點。比如之前美國某個洲打了減肥的公益廣告,強調“不要喝全脂牛奶”,結果效果不好。

畢竟在大部分人的心中,“買都買了”,不喝就浪費了——這阻擋了改變。后來改成了“不要買全脂牛奶”,結果引起了很大的改變——降低了肥胖率。

通過轉化行動的焦點,從“不喝全脂牛奶”變成了“不買全脂牛奶”,廣告的效果顯著提升。所以,如果想改變某種行為,其實只要先聚焦一點就好了。

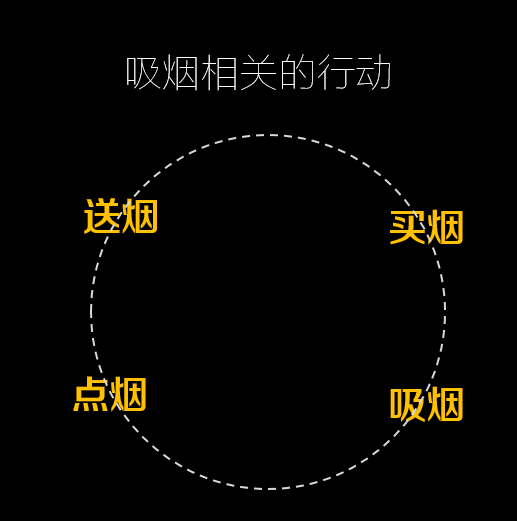

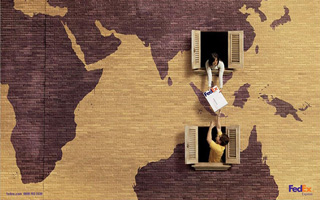

同樣,作為廣告人,如果想要設計降低吸煙率的公益廣告,也可以改變廣告的聚焦點。比如我們知道人們吸煙其實有多個環節,其中包括:買煙、點煙、送煙、吸煙等等。

其實只要減少了任意個環節(不一定非要是“吸煙”環節),就可以降低吸煙率。

因此可以嘗試轉變目標,從“降低吸煙”,變成“降低送煙文化”。比如可以在春節期間打這種廣告:

結語

為什么有些人不戒煙?讓他們產生什么感受,可以促進戒煙?有哪些心理刺激(比如自信感)可以使用?然后最后再回答:如何用合適的文字、圖片傳達這種心理刺激。

而不是一開始就不管三七二十一,不去研究真正的心理,就假設“吸煙有害健康”是有效心理刺激,剩下的工作就是“發揮創意”就完了。同樣,當我在設計任何一個廣告時,我會拿80%以上的實際去研究策略、研究我應該使用什么心理刺激、研究什么樣的內容會傳達這種刺激。

而如果不管這些,只管發揮自己的創意,最后出來的很可能就是“自嗨廣告”——華麗、有創意,但是沒什么用。

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(8條)