關于繁體字與簡體字的種種誤讀,你所不知道的真相

近來朋友圈多了這種“親不見、愛無心”這個無聊的梗,默默地翻出了珍藏許久的打臉文。對于這種用“傳統文化病人”,我只想說一句,意淫出不了高潮,你還要借助手淫。你只在腦袋yy有毛用,要身體力行的推才行,從即刻起,把碳素筆全部丟了換成毛筆,使用宣紙,全部寫繁體字,這樣也許還能贏得一點別人敬重。

來源:百年樹人(微信號:bnsr100)

作者:趙皓陽、何欣何狐貍

首先我們要明確一點,我們不是反對繁體字,而是反對一天到晚再網上鼓吹繁體字的人。有這樣一個段子很煩人,相信大家都見過:“我一個臺灣朋友說,漢字簡化后愛無心,親不見……”

此狀態本人原創,近年來被無數壯士借用,版權所有特此聲明。截圖時間為證。

我下面說一說網絡上對于繁體字與簡體字的種種誤讀,說起繁體字與簡體字不得不提人人網上一位大牛——何欣何狐貍,他大約寫過二十幾篇有關漢字簡化的文章,讓我受益匪淺。有興趣深入研究的同學一定要看看,本文只是談一個皮毛。

誤讀一、簡體字是新中國政府創造的?

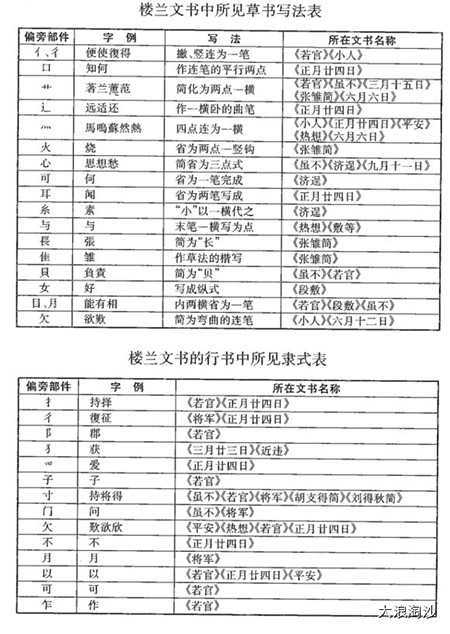

首先要說明,漢字簡化是一個長時間的歷史過程。此處援引九州出版社《說文解字》的注文,總顧問是啟功和季羨林。

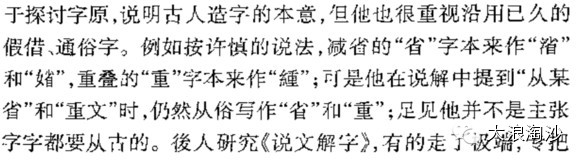

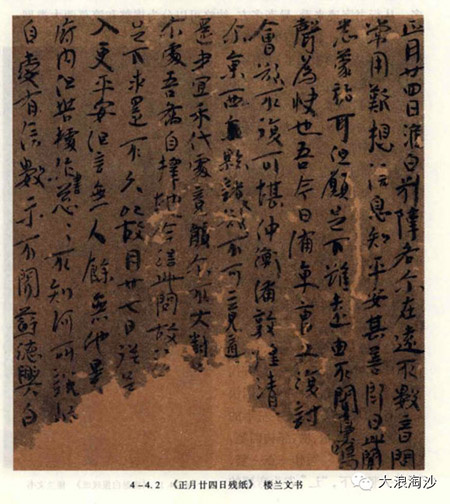

魏晉書法則是今天簡體的主力軍,草書扮演了極其重要的角色。

這是晚唐字帖,大家看看出現了多少非正體字?

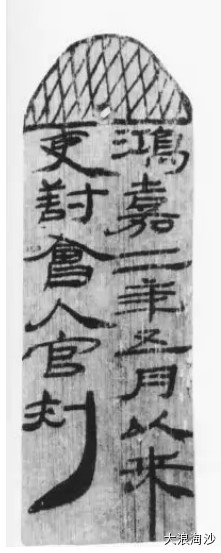

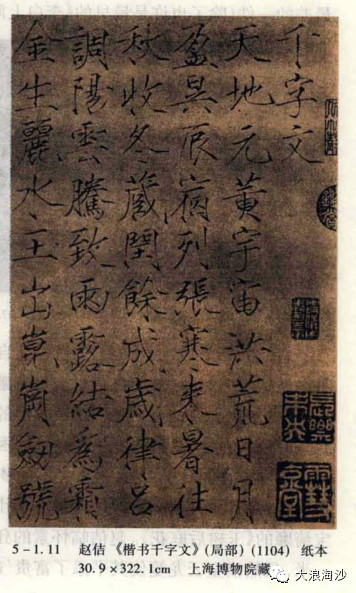

再來一位宋朝重量級人物。

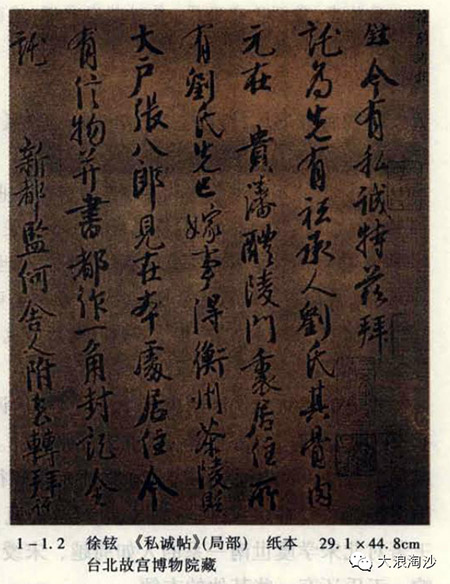

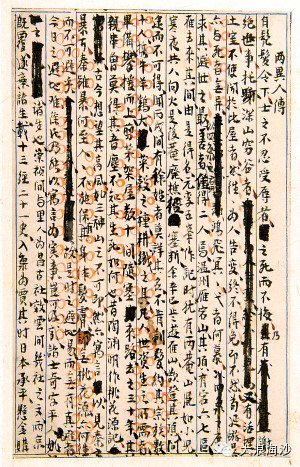

黃宗羲手稿本《南雷雜著稿》大家可以自行查看一代文宗都用了哪些非正體字——“為”“窮”。

再有人說簡體字是共產黨創造的,二話不說,先撒一把五毛錢過去再說。真是貪天功為己有,竟然還不知廉恥的猛吹,中國人幾千年的工作讓共產黨幾年做完了,政府不給你們發工資真是虧待義務宣傳員了。

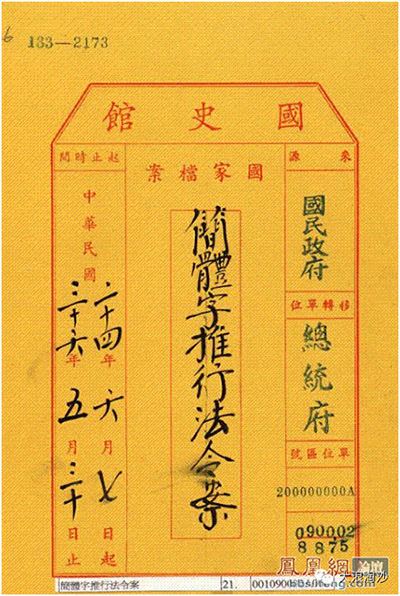

而政府推動的大規模漢字簡化運動,則可以追溯到民國。

1909年,陸費逵在《教育雜志》創刊號上發表論文《普通教育應當采用俗體字》,這是歷史上第一次公開提倡使用簡體字。

1922年,陸費逵又發表論文《整理漢字的意見》,建議采用已在民間流行的簡體字,并把其他筆畫多的字也簡化。

1922年,錢玄同在國語統一籌備委員會上提出《減省現行漢字的筆畫案》,得到陸基、黎錦熙、楊樹達的聯署。這是歷史上有關簡體字的第一個具體方案,主張把過去只在民間流行的簡體字作為正體字應用于一切正規的書面語。它提出的八種簡化漢字的方法,實際上也就是現行簡體字的產生依據,影響深遠。

1928年,胡懷琛出版《簡易字說》,收簡體字300多個。

1930年,中央研究院歷史語言研究所出版劉復、李家瑞合編的《宋元以來俗字表》,反映了一千年來簡體字的發展情況。

1932年,國民政府教育部公布出版國語籌備委員會編訂的《國音常用字匯》,收入不少簡體字,并指出:“現在應該把它(簡體字)推行,使書寫處于約易。”

1934年,中國圖書館服務社出版杜定友的《簡字標準字表》,收簡體字353個。徐則敏在《論語半月刊》發表《550俗字表》。錢玄同在國語統一籌備委員會提出《搜集固有而較適用的簡體字案》。

1935年,錢玄同主持編成《簡體字譜》草稿,收簡體字2400多個。同年8月,國民黨政府教育部采用這份草稿的一部分,公布“第一批簡體字表”,收字324個,雖然在第二年的2月又通令收回,但畢竟是歷史上由政府公布的第一個簡體字表。也就是在這一年,上海文化界組織“手頭字推行會”,發起推行“手頭字(即簡體字)”運動。

1936年10月,容庚的《簡體字典》出版,收字達4445,基本上本自草書。同年11月,陳光堯出版《常用簡字表》,收字3150個,約一半本自草書,一半來自俗體字。

1937年,北平研究所字體研究會發表《簡體字表》第一表,收字1700個。

抗日戰爭爆發,簡體字運動才被迫停頓,而主要在共產黨統治區繼續發展。共產黨奪取政權后,立即著手繼續推行簡化漢字。

鼓吹“正體字”的傳統粉請把臉伸出來。

民國方案的特點是非系統化,而是針對常用字,這一版方案更是針對最常用的三百多字而已;而56年簡化字方案,雖然直接簡化的字只有230余字,但是56年方案還有30個類推的偏旁部首簡化。

即便在國民黨勝利轉進臺灣后的1952年,在一次國民黨宣傳匯報會上,蔣介石第二次提出文字改革。他說:“為大眾寫的文字而不能大眾化,那如何望其有效?我們須知文字是大眾達意表情取得知識和爭取生活的工具……所以簡體字的儒要是生活的需要,時代的需要。”——蔣介石(見張博宇編《臺灣地區國語運動史料》,臺灣商務印書館,1974。轉引自仇志群:《漢字簡化問題在臺灣》,《語文建設》1995年第5期)

何應欽也曾經在1969年,于國民黨十中全會提出過整理簡字案。(仇志群:《漢字簡化問題在臺灣》,《語文建設》1995年第5期)但是后來因為大陸先這么做了,考慮到敵人提倡的我們就應該反對,于是臺灣對簡體字的態度立刻轉變為反對,成天說簡體字就是匪來匪去的東西。“因政治斗爭的對方推行簡體,我們就倡導繁體,依哲學角度而言,我們是作為對立面的另一邊,居于‘客’位,淪為強勢‘主方’的奴隸,結果被逼得硬是要唱反調。”(臺灣學者林安梧,見《文字簡化面面觀座談會發言紀要》,載臺灣《國文天地》,1989年5卷2期)

其實蔣公就是個傲嬌受:你用簡體字,我偏偏不用,我就要用繁體字,繁體字才是中華正統,娘希匹的。

日本與新中國同期進行漢字簡化,新加坡曾于1969年自行漢字簡化,在1976年后則改用中國大陸的簡化字。

誤讀二、簡體字代表了文化的退步?

那些繁體字的鼓吹者最煩?就是把“繁體字”稱為“正體字”,言下之意就是我代表中華正統,我是傳統文化的繼承者。更有甚者揚言gong匪是中華傳統文化的滅絕者,證據就是破四舊和廢除繁體字。可笑。

從漢字發展史來看,秦,書同文,為小篆。有隸書,但不作為正式文字;

漢,隸書漸成正式文字,武帝后,漢隸代古隸。

唐,因循『干祿字書』,科舉要求正字法,書楷書。

你說的正體是哪個正體?告訴你吧,是清朝的正體。

就這些網絡上所謂的“傳統文化愛好者”,一個個一提清朝就義憤填膺,什么張口一個“崖山之后無華夏,明亡之后無中國”閉口一個滿韃子,結果到了“正體字”這塊,真不知道是真糊涂還是假糊涂。

1875年清朝欽定正體,龍啟瑞奉諭作《字學舉隅》,規定了每個字的字形。今日的所謂正體字,脫胎于此,所以,揚州十日和嘉定三屠的后人們習慣稱之為“韃體字”。

滿清政府從書籍入手,修《四庫全書》就是典型,搜集天下書籍,不合滿清心意的統統焚毀或刪改,岳飛《滿江紅》被改成“壯志饑餐飛食肉”,本來是欲啖胡人之肉,成了吃鳥肉。據近代學者推算,全國禁毀圖書13600卷。焚書總數達15萬冊。銷毀版片總數170 余種、8萬余塊。除了焚毀書籍,乾隆還系統地對明代檔案進行了銷毀。目前明代檔案僅3000余件,其余估計不少于1000萬份明代檔案,已經被銷毀了。如此一系列文化破壞活動中,漢字作為文化載體未能幸免于難,前朝所不注重的字形也被冠以了濃厚的政治意味,俗字開始為官方所堅決反對,乾隆御作《辯正通俗文字》就說“俗者,承襲鄙俚……斷不可從也!”雖然大部分俗字都比滿清資格還老,但皇帝都說了俗字不行,體制內用俗字等于是在抽皇帝的臉,科舉考試里面是沒人敢用了,從考場到牢房到刑場的軌跡也不是沒人走過。龍啟瑞所作的《字學舉隅》一書,就是欽定正體字,斤斤辯正科舉考試用字,對字形的追求堪稱登峰造極了,正體字只此一家,別無分號,有著濃烈的政治意味,歷代統治者對字形如此糾結的也就滿清了。實際效果也不錯,造成了知識分子和民眾的脫離,書生造反和文盲造反都無法傷及國本,沒外國勢力,滿清很難倒臺。而至于定某字為正體有沒有道理就是另一件事情了,錢玄同也忍不住要噴滿清“這樣是正體,那樣是俗體,狺狺不休!其實他們全是不認識古字的!”

說得好啊!這些在網上鼓吹什么“正體字”的,有一個算一個,全是不認識古字的!

許慎在說文解字中說小篆的來源“七國文字異形,秦初兼天下,丞相李斯,乃奏同之,罷其不與秦文合者。斯作倉頡篇,中車府命趙高作爰歷篇,太史令胡毋敬,作博學篇,皆取史籀大篆,或頗省改,所謂小篆者也。”請注意或頗省改幾個字,那是什么?那就是漢字簡化過程。鄧散木在其《篆刻學》中對這段話的一點解釋是“省者,省其繁重,改者,改其怪奇”。這就是漢字的簡化與統一。

我們可以這樣說,漢字簡化就是一種文化的傳承與進步!

說起那個特別煩人的段子,我一臺灣朋友說什么漢字簡化之后“愛無心”之類,這絕對不是呆灣人說得好嗎,要是呆灣人說的要打屁股的好嗎。

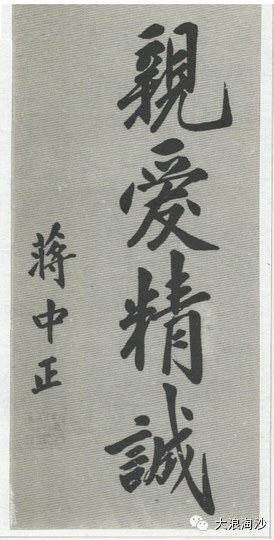

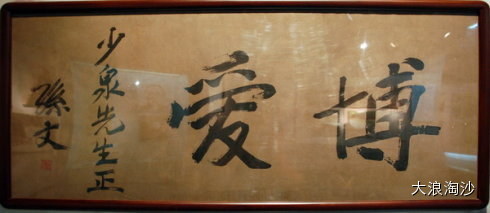

看看這幅字:

愛無心呢?說好的愛無心?此四字為黃埔校訓,孫中山先生所定,蔣公所書。傳統粉站出來,自己打臉。

說起來這幅字,這個少泉先生就是林白水,就是給慈禧賀壽寫“今日幸西苑,明日幸頤和,何日再幸圓明園?四百兆骨髓全枯,只剩一人何有幸! 五十失琉球,六十失臺海,七十又失東三省,五萬里版圖彌蹙, 每逢萬壽必無疆!”的人。

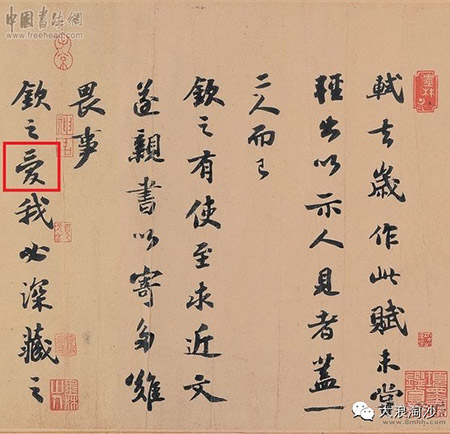

有請蘇東坡。《前赤壁賦》

簡而言之,繁體你當然可以用,就跟穿衣一樣,誰管你穿什么顏色的,大街上裸奔的都有,但你要什么“正體字”“殘體字”,用簡體字的是“沒文化”,那就相當于胸口掛個牌子“我是腦殘”,圍觀群眾會檢驗一下你的大腦殘不殘。

誤讀三、所謂的“傳統文化”真的就高于一切?

我經常看到有些花瓶式的政協委員,煞有介事的提一套推行繁體字的方案,大致一條最冠冕堂皇的理由在里面:就是為了弘揚傳統文化,發揚光大國學精粹。我清楚地記得,高三那年,有個逗比的政協委員提出了廢除簡體字推行繁體字的提案。我們班每天中午都有一個讀報的環節,當時我們班一個飄飄然的文藝小清新少女就說了這個新聞,之后點評環節滿心歡喜的大談“傳統文化的復興”并又舉出了“愛無心,親不見”這個惡心的例子。

當時我前面的男生一臉不屑的轉過頭來跟我說:“這傻X,說得好像她不用考文綜似的。”

是啊!政協委員站著說話不腰疼,但是你高考不是打字啊!理科生也得考語文啊!要什么推行繁體字,我代表初高中同學帶頭反對。下次再有腦袋缺根弦的政協委員要提廢除簡體字,罰寫一萬遍“憂郁的臺灣烏龜”——“憂鬱的臺灣烏龜”

我舉一個不恰當的類比,甲骨文、篆文代表了奴隸社會時代的生產力;隸屬、楷書代表了封建社會的生產力水平;簡體字適應了工業社會的生產力發展;而面對當前信息時代的洶涌潮流,則需要顏文字出場了~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~ (最后一句是賣萌)。

現在好多人總喜歡把“傳統”兩個字掛在嘴上,這個所謂的“傳統”,什么是“傳統”,跳大神算不算傳統?一定要秋天同居的蟋蟀做藥引算不算傳統?你說漢服算是傳統,要發揚,那草衣獸皮算不算傳統?你說繁體字是傳統,就像我開頭說的,怎么不捧一個龜殼刻甲骨文去。

一切都要進步,社會需要發展,有些東西必將被拋棄。你可以喜歡那些逝去的美好,但以此來攻擊別人,認為別人“沒文化”,并借“傳統文化”這個名號釀出一股惡臭的優越感,這就是病了。

第四、對繁體字我們應該有的正確態度

總是把繁體字與“傳統文化”捆綁在一起是很無聊的事情。中華文明的優秀成果,并不是離開了繁體字就傳承不下去。不使用繁體字我們就不會懂得尊老愛幼,父慈子孝嗎?不使用繁體字我們就不知道懷仁撫遠、愛人如己嗎?忠孝節義,仁義禮智,不使用繁體字我們就不明白嗎?那些一口一個“中華正統”的人更無聊,照我說你要么去山頂洞里面鉆木取火,要么別跟我提什么“中華正統”。

另外我們要看到,漢字簡化不意味著廢除繁體字。今天的中華書局很多書,仍然是繁體豎排,從右往左的體例。沒有哪一條法律和規定禁止使用繁體字。漢字簡化的反對者通常都無意(或者是有意)誤解了中華人民共和國漢字簡化的含義。最典型的就是他們說漢字簡化會傷害作為中華文化瑰寶的書法藝術。這完全是的無稽之談。

我認為對于繁體字應該有的態度是“識繁寫簡,全憑自愿”,漢字簡化是人民的選擇,就像上文中呂留良所說“自喜用俗字抄書,云可省工夫一半”,你不能強迫他人使用繁瑣的繁體字。但是繁體字確實有著簡體字所不能替代的元素,許多第一手歷史資料都是用繁體字寫成。就我自己而言,我認識繁體字,會寫繁體字,也認識不少篆書和甲骨文,當然這完全是個人的興趣。

本文系作者授權數英發表,內容為作者獨立觀點,不代表數英立場。

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

本文系作者授權數英發表,內容為作者獨立觀點,不代表數英立場。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本內容為作者獨立觀點,不代表數英立場。

本文禁止轉載,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

本文系數英原創,未經允許不得轉載。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(1條)