線上營(yíng)銷,你能引起用戶的情感共鳴嗎?

信息技術(shù)極大地便利了我們的日常生活。然而,當(dāng)對(duì)話轉(zhuǎn)移至線上,人際來(lái)往便付出了代價(jià),更有意義的交流多少會(huì)因此有所折損。今時(shí)今日,人類的溝通方式已經(jīng)和最自然最順暢的溝通途徑脫了節(jié),這種改變雖然微妙,卻影響重大。若要改善數(shù)字通訊體驗(yàn),我們必須首先讀懂人際交流。

來(lái)源:快公司

文:Douglas Van Praet

編輯:駱海濤

原標(biāo)題《在線上,模擬真實(shí)人際交流才是王道》

線上語(yǔ)言模糊

你可曾試過(guò)在微博或微信朋友圈上說(shuō)了個(gè)笑話,結(jié)果卻被反咬一口,因?yàn)榧词古渖狭吮砬椋瑘D文并茂,聽(tīng)者也讀不懂你話語(yǔ)中的反諷意味?

互聯(lián)網(wǎng)打開(kāi)了通往新世界的閘門(mén),導(dǎo)致人類聯(lián)系方式發(fā)生了泛濫草率的變更,郵件、短信與帖子紛至沓來(lái),取代了曾經(jīng)的線下會(huì)面與電話聯(lián)絡(luò),占據(jù)了主導(dǎo)地位。基于文字的通訊應(yīng)用十分強(qiáng)調(diào)話語(yǔ)本身的重要性。

然而,心理學(xué)教授艾伯特·梅拉比安(Albert Mehrabian)進(jìn)行了一系列開(kāi)創(chuàng)性研究,結(jié)果表明,在面對(duì)面交流中,僅7%與態(tài)度及感受相關(guān)的含義內(nèi)容來(lái)自于話語(yǔ)本身。余下93%源于說(shuō)話人的聲調(diào)和肢體動(dòng)作。

這并不意味著,所有交流都存在于言辭之外。但若要實(shí)現(xiàn)情感上的溝通,就得關(guān)注聲調(diào)與手勢(shì)。通過(guò)觀察說(shuō)話者的語(yǔ)言與感受是否一致,我們可以利用這些無(wú)意識(shí)的“信任信號(hào)”,判斷對(duì)方是否誠(chéng)實(shí)。

線上交流以文字為主,缺乏此類線索,因此一種全新的誠(chéng)信標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)運(yùn)而生。信息與計(jì)算機(jī)科學(xué)教授朱迪·奧爾森(Judy Olson)發(fā)現(xiàn),在缺乏語(yǔ)調(diào)和手勢(shì)的情況下,研究對(duì)象轉(zhuǎn)而將回復(fù)速度作為衡量對(duì)方可信度的關(guān)鍵指標(biāo)。網(wǎng)絡(luò)世界里的快速回復(fù)相當(dāng)于面對(duì)面溝通中的“真笑”。

但實(shí)現(xiàn)更快速的溝通仍不夠,我們?cè)撊绾螌?shí)現(xiàn)更好的溝通?我們?nèi)绾瓮ㄟ^(guò)模擬而非更改現(xiàn)實(shí)生活中的交談方式,提高數(shù)字化通訊的效率?

展現(xiàn)情感語(yǔ)言

表情符號(hào)的迅速崛起,充分說(shuō)明了人類需要在貧瘠的數(shù)字言語(yǔ)中增加情感清晰度與色彩。為了補(bǔ)足丟失的語(yǔ)氣,用戶可以發(fā)送emoji笑臉?lè)?hào),替代自己的笑臉。

但emoji表情符號(hào)也逐漸進(jìn)化超越了單純的語(yǔ)言修飾工具,成為一門(mén)獨(dú)立的語(yǔ)言,擁有一套標(biāo)準(zhǔn)化的符號(hào)系統(tǒng)。美國(guó)國(guó)會(huì)圖書(shū)館甚至認(rèn)可了第一本純表情符號(hào)的圖書(shū)——《白鯨表情》(Emoji Dick),即赫爾曼·梅爾維爾(Herman Melville)經(jīng)典著作《白鯨》(Moby Dick)的emoji表情版。

根據(jù)全球語(yǔ)言監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)(Global Language Monitor)統(tǒng)計(jì)顯示,2014年度熱詞甚至根本不是一個(gè)詞,而是emoji中的愛(ài)心表情,再次驗(yàn)證了線上溝通中情感的缺失。

同樣地,Snapchat成為發(fā)展最快的社交媒體應(yīng)用,助長(zhǎng)了又一個(gè)困擾我們的矛盾。人類的日常情緒不可能沒(méi)完沒(méi)了持續(xù)下去、與網(wǎng)絡(luò)身份永遠(yuǎn)掛鉤。閱后即焚、轉(zhuǎn)瞬即逝的快照,迫使我們注重于情感溝通而非照片本身。

人類在自身的網(wǎng)絡(luò)角色與真實(shí)生活體驗(yàn)之間劃下了一道鴻溝,而Snapchat所推動(dòng)的溝通轉(zhuǎn)變,與這一鴻溝達(dá)成了一致。

正如公司CEO伊萬(wàn)·斯皮格(Evan Spiegel)所說(shuō),“我們不再需要捕捉‘真實(shí)世界’,于線上重現(xiàn)。而是現(xiàn)實(shí)生活與虛擬溝通同步進(jìn)行。”

讓溝通引起共鳴

但問(wèn)題的核心仍舊存在。面對(duì)面溝通和電話交流被稱為“同步通信”,實(shí)時(shí)發(fā)生。而大部分通訊程序的原理都是“異步通信”,發(fā)送與回復(fù)之間存在延遲,屬非實(shí)時(shí)溝通。

人腦是一部預(yù)測(cè)機(jī)器,能夠通過(guò)識(shí)別模式,判斷下一秒即將發(fā)生的事情。等待懸而未決的消息,無(wú)異于啃噬我們的心靈,尤其在沒(méi)消息意味著“壞消息”的時(shí)候。

當(dāng)社會(huì)規(guī)范與自然法則發(fā)生沖突時(shí),我們自有一套應(yīng)對(duì)龐大壓力的方法。懸而未決的消息可能會(huì)像雪球般越滾越大,好比失了蹤的馬航客機(jī)。即便是壞消息也好,我們的心靈需要一次真正的了結(jié)。這就是人類的生存方式。

我們常常希望自己所傳達(dá)的信息能夠引起共鳴。如今有神經(jīng)學(xué)證據(jù)表明,有效溝通確實(shí)能在接收者的大腦里引起回響,呼應(yīng)交流者所傳達(dá)的思想及情感。

普林斯頓大學(xué)格雷戈·斯蒂芬斯(Greg Stephens)發(fā)起了一項(xiàng)極具價(jià)值的研究,通過(guò)利用功能磁共振成像技術(shù)(fMRI)對(duì)腦波進(jìn)行掃描,確定在參與即興真實(shí)的講故事活動(dòng)時(shí),聽(tīng)者與說(shuō)者大腦中的類似區(qū)域都產(chǎn)生了反應(yīng)。研究團(tuán)隊(duì)進(jìn)而得出結(jié)論,在成功的溝通過(guò)程中,人腦細(xì)胞實(shí)現(xiàn)了同步。

關(guān)系越是密切,彼此心靈的融合程度越高。有時(shí),聽(tīng)者的大腦模式甚至能夠預(yù)測(cè)故事的走向,好比默契配合的兩人彼此接完對(duì)方的話。

紐約城市大學(xué)另一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn),視頻、電視節(jié)目及超級(jí)碗廣告也能促使觀眾的大腦達(dá)到協(xié)調(diào)一致,但前提是視頻內(nèi)容必須引人入勝。

根據(jù)這些同步的瞬間,我們可以預(yù)測(cè)因視頻所產(chǎn)生的Twitter上推文數(shù)量及《今日美國(guó)》(USA Today)“超級(jí)碗廣告標(biāo)準(zhǔn)”(Super Bowl Ad Meter)的評(píng)分結(jié)果。

品牌營(yíng)銷,更重感受

人與人之間都是彼此聯(lián)系的,媒介并不是Facebook。在現(xiàn)實(shí)生活中即興分享感受(而非內(nèi)容)是人類的天性。當(dāng)我們?cè)诂F(xiàn)場(chǎng)集體經(jīng)歷同一事件時(shí),我們的情緒能夠產(chǎn)生強(qiáng)烈共鳴,表現(xiàn)為微博、微信轉(zhuǎn)發(fā)與分享的行為。

因此,艾倫·德杰尼勒斯(Ellen Degeneres)在奧斯卡頒獎(jiǎng)禮上手持三星手機(jī)與大腕們的即興自拍照以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)成為T(mén)witter史上轉(zhuǎn)發(fā)量最高的推文。該推文據(jù)傳價(jià)值高達(dá)10億美元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了三星支付給頒獎(jiǎng)禮的2,000萬(wàn)美元贊助費(fèi)。

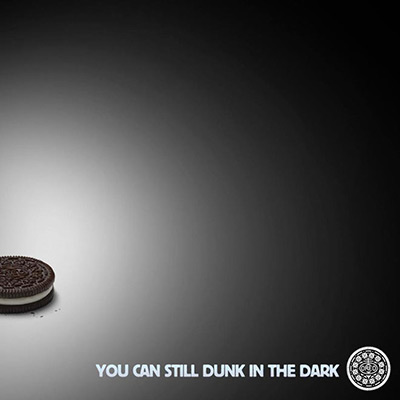

類似地,當(dāng)超級(jí)穹頂體育場(chǎng)(Superdome)在超級(jí)碗期間因斷電而陷入漆黑一片時(shí),餅干品牌奧利奧(Oreo)的推文:“即使在黑暗中,你仍然可以泡一泡!”(You Can Still Dunk In The Dark,也有“即使在黑暗中,你仍然可以扣籃”一語(yǔ)雙關(guān)意)點(diǎn)亮了整個(gè)網(wǎng)絡(luò)世界,引起巨大轟動(dòng),其效果超過(guò)了耗資數(shù)百萬(wàn)美元的大型廣告。

雪佛蘭汽車(Chevrolet)也曾因免費(fèi)宣傳而賺了個(gè)盆滿缽滿。在全美電視直播的最有價(jià)值球員獎(jiǎng)(World Series MVP Award)頒布現(xiàn)場(chǎng),雪佛蘭發(fā)言人緊張不安。他講話的大部分內(nèi)容都按照提示卡上的腳本來(lái)走,最后即興來(lái)了一句如今紅遍網(wǎng)絡(luò)的話:“科技什么的。”("Technology and Stuff.")

通用汽車(GM)利用這一失言,制作出一個(gè)線上廣告,“雪佛男”一炮而紅。然而,真正發(fā)揮作用的并非話語(yǔ)本身,而是說(shuō)話人顫抖的聲音和尷尬的肢體語(yǔ)言觸動(dòng)了觀眾,促使這一信息在網(wǎng)絡(luò)上引起巨大反響,效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)任何完美的廣告展示。

若要改善數(shù)字通訊體驗(yàn),必須重人類輕程序,重感受輕言語(yǔ)。請(qǐng)記住,網(wǎng)絡(luò)生活并非人類本能。彼此分享珍貴而真實(shí)的生活瞬間,才是最佳溝通方式。而這種神圣的天賦有著一個(gè)巧妙的名字:“the present”(既有“當(dāng)下”,也有“禮物”的意思)。

(數(shù)英網(wǎng)對(duì)原文有部分編輯修改)

轉(zhuǎn)載請(qǐng)?jiān)谖恼麻_(kāi)頭和結(jié)尾顯眼處標(biāo)注:作者、出處和鏈接。不按規(guī)范轉(zhuǎn)載侵權(quán)必究。

未經(jīng)授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系作者本人,侵權(quán)必究。

本文禁止轉(zhuǎn)載,侵權(quán)必究。

授權(quán)事宜請(qǐng)至數(shù)英微信公眾號(hào)(ID: digitaling) 后臺(tái)授權(quán),侵權(quán)必究。

評(píng)論

評(píng)論

推薦評(píng)論

暫無(wú)評(píng)論哦,快來(lái)評(píng)論一下吧!

全部評(píng)論(0條)