敢不敢來一個叫「斷網」的行為藝術

轉載:筆戈科技 作者:楊姣

「微信有了注銷功能。」

我在朋友圈里看到這么一句話。

八個字,似個重錘,蹦,炸裂。

說這話的人頭像是空空的一片灰;我特意留意了一眼 ID:「已注銷」。

哦天吶,終于來了。

功能藏得很深,不過好歹找到了。點擊「確認」之前,手有點不聽使喚。

垂下眼想想眼前這日子:大半夜的群聊扯淡、五分鐘一提醒的消息、死也看不完的訂閱號、下意識就刷一遍的朋友圈……

確認。確認。確認。注銷。注銷。注銷。

唔……

終于清凈了。就像一口氣排泄出了腐臭宿便,靈魂都柔軟了。

同時,還有一點其它感覺:吶,我應該是地球上頭幾個發現這功能的人吧,呵呵,你們這些小白玩家……

好啦好啦。我承認,我有一絲想炫耀的得意啦。所以最終還是打開微信,發了這么一條朋友圈:

「微信有了注銷功能。」

留意了一下,我的頭像是空空的一片灰,ID 顯示「已注銷」。

一個微信用戶看到「已注銷」用戶「注銷微信」的朋友圈,注銷了微信成為「已注銷」用戶,發了條「注銷微信」的朋友圈。

某天我一時興起寫了這個二次元的「鬼故事」,絕不是莫名其妙:我還記得沒有微信的日子。

三年前,大家還依靠電郵和 QQ,每天登錄一次便不會錯過什么。那會兒朋友間會常常通電話,實實在在的聲音,能聽到對方在笑。

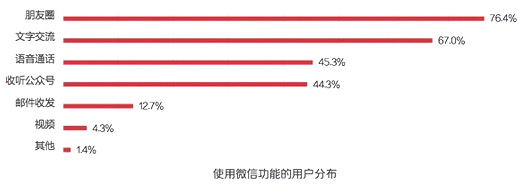

一兩年前,我們都在感嘆微信是個神級產品:搖一搖、語音消息、公眾號、朋友圈,簡單克制地演進,一步步占領了每一臺手機。

但到今天卻沒那么妙了。深夜瞎熱鬧,一刻不消停,加了工作群那就是二十四小時隨時待命,總有一些想屏蔽卻不能刪除的好友家人。寂寞的人,不寂寞了;不寂寞的人,疲憊了。

有一個值得回味的時間節點。

雖然實驗性的微信 Mac 版已有多時,但直到 2014 年 12 月份微信 PC 版的發布才讓微信走出了手機:而這,是在微信堅守手機 3 年裹挾 11 億用戶之后。即便如此,想要用電腦登錄微信,也要通過手機上的微信「掃一掃」來驗證賬號。而稍微體驗一下微信電腦版,你會發現:微信電腦版不是真正的電腦版,它是微信在電腦屏幕上的延伸,只是為了你更方便地輸入文字、查看消息,僅此而已。

這樣定位背后的真相是——微信,希望用戶永遠手機在線。

強調永遠在線的設計,使得微信成為 QQ 之外的新一代溝通方式,但從另一面來看,也讓永遠在線成為一種綁架。當然,微信是有自知的,在不可控的打擾同時,它留給用戶以選擇:你可以停用朋友圈、關掉新消息通知、設置群消息免打擾。雖然文首的「注銷」不會實現,但說到底你也有「卸載」的選擇。

只是,真的這就要卸載嗎?

大家都害怕沒有微信的日子。可放棄一個工具,其實也真的影響不到什么。不緊急的事情、能電郵,緊急的事情、可電話:如此一來,反而更有原則、手握拒絕權利、能放空、好修行,日子簡單得很。

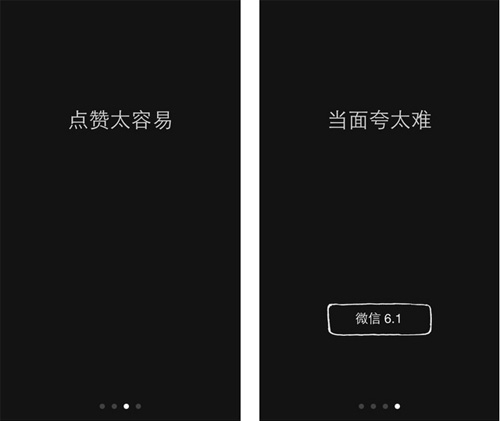

我們開始懷念,我們開始質疑;對這樣的情緒和暗流,微信的設計者們自然能敏銳洞察,在我更新微信 6.1 新版本時,就看到了非常「體貼」地照顧這種情緒的啟動頁面:

點贊太容易,當面夸太難。

無論是真營銷還是假情懷,當微信也在引導我們「回歸生活」時,這擔憂一定是真的:唉,減減壓吧。

其實,綁架我們的又何止于微信——你還記得沒有智能手機的日子嗎?

讓我跳躍到這問題的是一篇關于 GUI 設計的文章:Why iOS Notifications Are Ruining My Marriage。標題聳人聽聞,卻逼著讀者直面當下職場人無法逃避的一個問題:打斷。微信的消息提醒是打斷,手機中上百個形形色色的 App、莫名其妙的推送、永遠消不完的小紅點,不都是殘害專注力的「慢性疾病」嗎?

我是個行動派。在讀完文章、深有同感后,沒有去點「分享到微信」,而是打開「設置」做了這些小事:

1) 設置了勿擾時段

2) 一個個關閉了幾乎所有 App 的通知(從此告別推送與小紅點)

3) 手動編輯只留下了兩個 widget。

千方百計的活動運營、接二連三的推送通知、日活數據驅動的設計,換來了三分鐘的莞爾、五分鐘的消遣;可漸漸的,我們每個人都變成了撿貝殼的小孩:漫無目的、隨波逐流,卻編不出一條項鏈。

而竟不自知,還拿出一個自欺欺人的借口:「碎片化閱讀」。可大家不愿承認的真相是:其實并沒有那么多「碎片化」時間,反而是我們人為地把時間強制「碎片化」了。

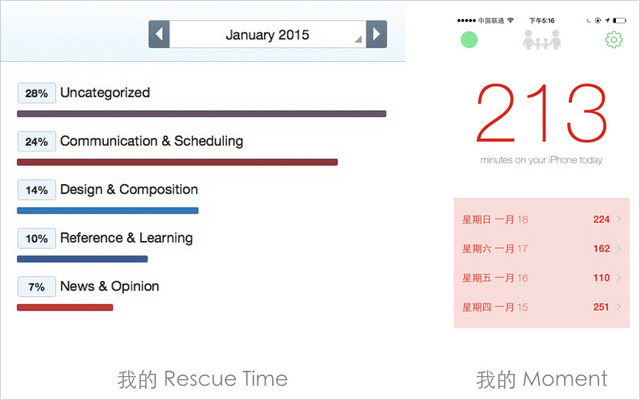

出于這種警覺,我一直用手機 App 「Moment」、電腦軟件「Rescue Time」來監測我的設備使用情況。看著平均每天三小時的手機使用時間,流連于各種社交網絡的分布數據,次次都會痛心疾首,天天決意改過自新。可其實——這種行為不也是一種自我打斷嗎?唉,如此荒謬、如此悖論。

荒謬的事情可不僅僅是二次元的手機世界,起碼我在工作中也看到了同樣的無奈。比如:為什么晚上才能高效工作(而不是上班時段)。

「搞 XX 不靠靈感,靠的是碌碌無為的白天,引發的愧疚感。」這是個經典段子,而一笑而過的背后,更多的是無奈。

誰又想白天「碌碌無為」呢,可面對從未偃旗息鼓的打岔問題,更多人只能妥協。我很警惕這樣的環境:動輒幾小時的拖沓會議、亂哄哄瞎討論的人群、莫名其妙的跑題群聊——似一個個你無法察覺的電腦病毒,無形間拉低了你的工作效率,你還渾然不知。

「打岔是效率的敵人」:在《重來》這本書里,互聯網團隊 basecamp(原 37signals)用最直白的語言解釋了一個個常識——而具備常識,已屬難得。比如,如何管理打斷:

你可以在工作中定下規矩,比如上午十點到下午兩點間,任何人不得串崗閑聊(午餐時間例外)。也可以把整個上午或整個下午設成你自己的獨立時段。或者把“休閑星期五”改成“噤聲星期三”,你要做的就是保證這個工作時段完全不受打擾,確保徹底消滅以任何借口扼殺生產力的打岔。

就這樣一直下去,一個成功的獨立時段意味著戒掉八卦癮。在這個時段內,封鎖即時聊天工具、掛掉電話、關閉郵箱、叫停會議。唯一能做的就是閉嘴、干活。你會驚訝于自己居然能干這么多活。

同樣,當你需要與人合作時,要采用被動交流工具,比如用電子郵件這種不需要立即回復的交流方式,去替代那些會打斷別人工作的方式,比如電話、開會之類。這樣一來,別人能在方便的時候再回復你,而不是被迫立即放下手頭的事情來回復你。

這個十幾年維持小團隊規模、始終遠程辦公、又一直穩賺錢的互聯網公司,自有它的管理智慧。而如何管理外界預期、如何避免被第三方綁架,如何培養他人的行為習慣,從而最大程度降低打岔頻率——我建議你帶著問題,再琢磨琢磨上文《重來》里的那些經驗之談。

微信、手機、工作:針對打斷,我說了太多的專注之「術」,其實不妨也聊聊「道」吧。

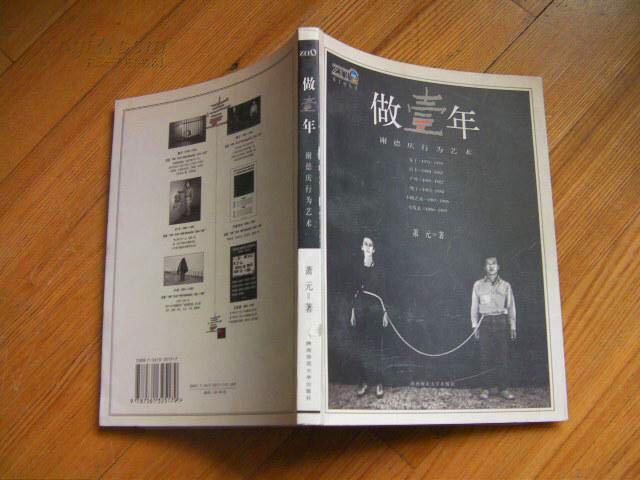

在我看來,謝德慶這個行為藝術家可謂自制力驚人。拋開其藝術矛頭指向,我們先看看他做了哪些事兒:

1978 - 1979 作品《籠子》:將自己囚禁于籠子之內,不電話、不聊天、不閱讀、不寫作、不聽收音機、不看電視,在籠子里吃喝拉撒過了整整一年。

1980 - 1981 作品《打卡》:每隔一個小時打一次卡,每天 24 次,持續一年不間斷,打卡 8760 次。

1981 -1982 作品《戶外》:所有生活都在戶外,不進入建筑物、地鐵、火車、汽車、帳篷,整整一年。

1983 - 1984 作品《繩子》:謝德慶和藝術家琳達 · 莫塔諾用 8 英尺的繩子綁在一起,且互相不接觸,一起生活整一年。

1985 - 1986 作品《不做藝術》:不談藝術、不讀作品、也不看畫廊博物館,完全與藝術絕緣,生活一年。

謝德慶用一年的超長時間跨度去面對時間、面對自己,用不可思議的自律,完成了一系列形而上的拷問。無他,心靜爾。且不談他的藝術價值與哲學思考,在信息爆炸、隨時在線的今天,我們是否有勇氣身體力行,去尋找這種空白與靜,在狂歡之中,堅守一份克制與理性。

那么,你敢不敢來一個大膽的行為藝術——名字我都想好了:《斷網》。

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(1條)