12個不容忽視的微博微信營銷小細節(下)

來源:微商傳媒

九、大節點

對于合作伙伴而言,每位真實的用戶都是一個價值點,社交網絡通過推出的第三方帳號登錄體系,將價值點與合作伙伴做了共享。

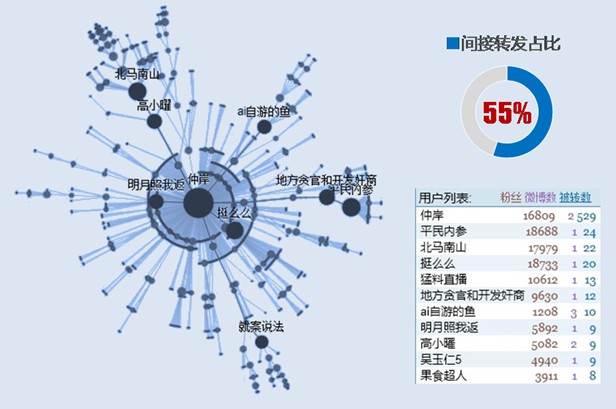

在社交網絡中觀察關系鏈,必須要回到信任機制上來,蘊含信任的帳號可以稱為是“大節點”。這是有別于大帳號的存在。雖然社交網絡是以信任為基礎,但對于大部分弱關系的內容帳號、企業帳號而言,需要太多時間與服務來積累信任。因此,他們即使能夠成為大帳號,卻無法迅速成為大節點。

有效區分社會化營銷的效果,大節點是一個很好觀測點:如“褚橙”在2013年上市時的大銷,正是以王石、任志強等一代企業家在微博中的背書和肯定為出發點。Roseonly的崛起,也和大批明星背書、曬花密不可分。

我們所知的大節點,更多是指某一特定的精英人群。由于人們在各自領域中建立了對朋友、聽眾、粉絲們的影響,信任機制之下,大家愿意采納或參考。在這個概念下,大節點不是指所謂的帳號大小,而是指該用戶影響他人的能力(或者他人面對該用戶的信任程度),哪怕他只能影響10人,也是這10個人面前的大節點。

合作伙伴們面對的大節點也圍繞此而言。如啪啪,無數時尚、玩法奇特、勇于嘗鮮的年輕人成為了他們的大節點。美麗說、蘑菇街將年輕的18-25歲的女孩子,成功地微博中抽離而去;唱吧將喜歡唱歌的用戶、麥霸們收攏起來。這些人群所創造的優質內容,充沛流動在他們所在的不同社交網絡中,引起了無數互動,將由此影響到的追隨者們吸引到新的產品中來——后者我們稱為“互動補貼”,將會在下文中進行更詳細的闡述。

許多異軍突起的新應用,都成功地吸引了一批這樣的“大節點”。

實際上,大批企業已有的用戶群,經過多年錘煉、篩選,本身就是“大節點”,需要尋找的是激起現有用戶群在他們所習慣的社交網絡中的分享熱情而已。在一點上,我們往往惋惜地看到,許多傳統企業面對微博微信,反而是向外求,急于營銷,急于拓展不存在關系的帳號和用戶。這造成了大批企業陷入在“適應期”中無法自拔。

創業者要尋找和拓展的也是新的“大節點”,而非僅僅是“大帳號”。這和傳統商業中確立自己的目標人群如出一轍。也如前文中所言:每個有影響力的用戶都是自媒體,他們同樣是大節點。

十、互惠現象

在社交網絡中,這種認同感在提升陌生人群互動次數之余,將協助建立起新的信任。人們更愿意相信與自己有著相同經歷的人,認為他們的建議會是很好的借鑒(其實現實生活中也是如此)。在這種情況下,人們往往愿意給予積極的回饋。19樓巨量貼中,這一因素也被充分地運用。

因此,微博早期我們看到,當用戶發現另一位陌生用戶轉發了自己微博時,也會轉發對方的,或者當某人收聽關注了自己時,會有很大意愿采取同樣的措施(互相加為好友的行為,也是互動的一種),比例甚至占到他們新增收聽關注數量10%。到微信上,類似動作變成了互相點贊、陌生人添加好友打招呼等。這可以理解為一種互惠行為,在草根用戶越多的人群、越陌生的氛圍中,互惠行為就越明顯。

由于互惠,社交網絡中用戶會自然衍生出許多獨特文化。仍以貼吧為例,許多熱門貼吧經常出現“秒沉”,因為同一時間發布帖子太多了,新帖一發布就只能出現在數頁以后,無法展現在最新頁面中,用戶會產生一種很大的挫敗感。在這種情況下,貼吧運營人員留意到一個新現象出現了:許多用戶自發地盡可能為每個新帖進行評論,將它翻回到最新頁面來。如果是精彩好帖,會在這個過程中被繼續放大直至熱門。這個現象被稱為“挽尊”,大意是尊重每個人、每個好帖。

互惠也在為弱關系結網提供了有力支撐。如在微博中,許多草根用戶發起了“互聽”(騰訊微博),或者“互粉”(新浪微博),為自己尋求更多新好友——沒有好友的微博是不好玩的。類似行為進一步擴展,比如在微博,大家會發現自己的頭像被一些陌生帳號點贊了,在微信上則是被打招呼要求加好友。(其中一個共同特點是女性頭像——當然,這并非是真的女性用戶,背后還是草根帳號運營團隊。前面我們已經提到,這類行為拉動的大號價值極弱。)

十一、互動補貼

BBS中的“巨量帖”,對于熱點事件的營造、流量與互動的提升顯而易見。基于同樣原因,微博也對熱點事件與明星人物頗為依賴。在微博中,圍繞名人明星和大V的互動比例,占到整體平臺互動量的30%前后(甚至可能比例更大),當一個熱門的公眾事件發生時引發的互動也會占去相當大比例。在海外,電視劇《美少女的謊言》開播時,一度創造了Twitter 52%的活躍度。國內熱門綜藝節目如“我是歌手”、“爸爸去哪兒”開播時,也會引起類似的互動和發布高峰。

這是社交網絡中的互動補貼現象。從小處看,普通用戶間好玩、有用的信息會將好友的目光從其他平庸乏味的信息中吸引過來。大的新聞熱點事件發生時,發生在更大人群間、更為海量的互動激勵,會被用來補貼少數名人與新聞當事人。

從互動補貼中,我們能看到好壞兩種截然不同的表現。壞的是,如果全平臺只有一個大的熱點,那么短期內看雖然熱鬧非凡,在熱點事件所造成的龐大的瀏覽和轉發數據面前,普通用戶有時會深感壓力,認為自己無力企及,也無力創造出類似的吸引目光的優質內容,從而放棄創造和互動,或者被吸引在熱點事件中而忽略了創造/互動。這會直接帶來原創內容總數、發布人數和人均互動次數齊齊下降的局面。繼而,當熱點結束時,平臺會迎來大幅的用戶數據下跌。

我們在每次單一重大新聞事件發生前后,都能看到類似數據,即新聞事件期間,數據迅速跳高,但當結束后,數據深深下跌,甚至低過平時低谷期,從而需要更長時間來回復正常曲線。因此,即使是BBS時代,對于巨量貼這樣的內容就已經引起了運營者的關注。

自娛現象有時會消弭掉這種挫敗感,由于流動在朋友間的自娛創造會因人不同,也將大熱點碎裂成了無數不同的小熱點,導致互動激勵均勻地回饋在了不同人群間。最終的獲益是包括了事件或應用本身,每個用戶的參與協助將大平臺的用戶和流量補貼過來,也很好的維系住了平臺自身活躍。這是觀察自娛現象的角度之一。

不僅是一個產品,互動補貼也發生在不同產品中,如當一個熱門事件發生后,部分用戶會等到著關系鏈將這件事情傳導到自己面前,喜歡嘗鮮的人群則會先一步前往源發產品,因此,導致一款產品對另一款產品的補貼。這時,方便用戶使用的帳號登錄功能,分享信息中的附帶的產品鏈接,成為最好的用戶回流管道,這是好的一面。

以此出發,觀察許多崛起的產品,比如唱吧、啪啪、微視,我們總能發現,這些應用率先匯聚了名人明星或優質用戶群,每天創造出大量獨特、優質內容,并將之分享到各大社交網絡(QQ空間、微信、騰訊微博、新浪微博等),引發大量關注之余,成功地將更海量的用戶帶回應用本身。社交網絡源源不斷地扮演了提供海量補貼的一方。從某種程度上來說,互動補貼就是社交補貼。

當應用每天能夠激發起無數新話題時,所獲得的補貼會推動這款產品的速度快于其他同行。這給新創業應用評估自身在社交網絡中的受歡迎程度,提供了一個很好的切入點。

十二、獲利沖動

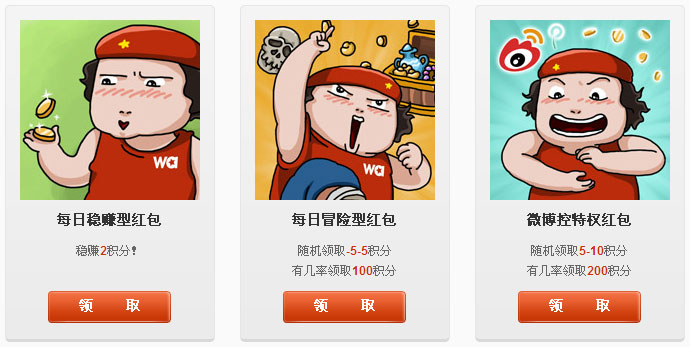

如果說,樸素的情感推動著信息的大規模擴散和流動,“獲利沖動”則是企業用來拉動陌生關系、潛在用戶與企業展開互動的最為頻繁的工具之一。在第一章第一節公開的不同年齡層的用戶喜好中,共同特點就包含有獲利需求(如對抽獎活動的參與和關注上)。人們在浪費時間,滿足輕娛樂訴求之余,也希望帶來利益。

確實,只要企業展開的活動中附帶有抽獎、贈送等活動,不僅參與用戶數明顯大增,獲得新用戶的成本也會直線下降(如趣玩的案例)。但掠過這些數字表面及短暫的熱鬧背后,還有一些讓人擔憂的現象和數據。如,在微博中,獲利沖動首先催生出“刷獎黨”人群。

許多企業在微博上展開運營活動時,經常采取“轉播微博并@幾名好友”就有機會獲得抽獎機會的規則,為了配合這些需求,幾大微博都推出了活動平臺,方便企業發起類似活動,也方便用戶參與。只是,部分用戶開始為這些抽獎活動注冊了大批新帳號,每次搜索發現有轉發抽獎新活動時就蜂擁而上。

這時,如果打開這些活動鏈接,查看下參與活動用戶的轉發信息,會發現千篇一律的話語,帳號本身在直接復制并轉發這些信息(甚至可能是機器行為)。由于專為獎品而來的帳號并沒有真實關系鏈,為了完成要求提及的“@多少好友”的訴求,就會隨機@其他用戶,進而帶來了新的騷擾。

從某一程度上說,“刷獎黨”反而降低了企業品牌用戶的體驗。真實用戶、真實互動與信息、影響用戶真實好友,是活動運營最主要目標。“刷獎黨”本質上不具備這些特點,他們不會對品牌帶來任何幫助(除了顯得很熱鬧外)。

當企業的重心開始傾斜向微信時,這種做法同樣帶了過去,也帶過去了類似困擾。2014年春節后,彩虹公交在微信上利用微信群和公眾帳號展開了一個小活動,凡是分享了某一篇文章的用戶,都可以加入彩虹公交微信群領取紅包,活動吸引了1000多用戶加入微信群,實現了對目標文章800多次分享,為此投入了運營費用1000人民幣。

表面上看起來,平均1元獲得了1位新用戶,效果很不錯。但很快,運營人員就發現,這些加入的用戶在領完紅包一段時間后,又陸續退群而去。由于入群需要運營人員分別通過審核并拉入到不同群中,為此將所有這些用戶一一加為好友,這些活動而來的用戶每天分享的大量其他有獎轉發活動很快沾滿了該員工的朋友圈,顯然,這是微信上的“刷獎黨”。并有大量要求該員工點贊、分享的訴求涌過來,當不被滿足時,又被這些用戶刪除好友——花費的時間與費用,最終沒有為企業帶來效果。

甚至,真實的用戶也奔著抽獎而來,如果不能很好地轉化,活動效果同樣會聊勝于無,換句話說,許多企業希望利用用戶的“獲利沖動”來獲得新用戶,卻無法實現留存和轉化。這顯然需要借助活動設計和規則來進行,也需要認真思考一下“獲利沖動”在運營中所處的位置。顯然,放在“拉新”上并不合適。

在唱吧活動中,我們不應忽略一點:活動展開前他已經越過了社交網絡的“適應期”,每天已有大量用戶將在唱吧中產生的優質歌曲分享到騰訊微博中來。這時,有獎活動只是被用來激活沉默的不分享用戶,完成更大信息擴散和用戶轉化,同時也提升了在騰訊微博中的互動數據。

對于“獲利沖動”、獲利需求的觀察與運用仍然不能僅僅停留在活動、運營層面。在產品上,對于這一因素的運用,也帶來了很大啟發。以開放平臺中部分小應用而言,即時激勵、即時反饋早已經是基礎所在,這一部分被分享及由分享所帶來的互動激勵滿足了,部分開發者開始嘗試將互動激勵替換成了獲利需求,每當分享成功就會有一個物質獎勵或兌換獎勵,后臺數據顯示,他們對用戶的黏著和吸引的比例要遠遠大很多。這留出了幾方面的思考,一是如何均衡獲利沖動下,無意義帳號和無意義信息對真實用戶的騷擾;二是獲利沖動在產品和運營中可以被放置在什么位置;三是尚沒有大型產品利用這一特質崛起,但很可能會很快出現。

本文系作者授權數英發表,內容為作者獨立觀點,不代表數英立場。

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

本文系作者授權數英發表,內容為作者獨立觀點,不代表數英立場。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本內容為作者獨立觀點,不代表數英立場。

本文禁止轉載,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

本文系數英原創,未經允許不得轉載。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

全部評論(1條)