Getting Smarter:從CES看2014十大技術趨勢

來源:第一財經周刊

作者 :徐濤 鄭浩榕 李潮文 徐濤 李博

圖:項凱

科幻作家艾薩克·阿西莫夫在50年前所預測的2014年,是被一堆智能設備包圍的世界:智能通訊設備、無人駕駛汽車、3D電視機……它們中的一些已經提前變為現實。

另一個阿西莫夫預料到卻以他不曾想到的形式出現,并深刻改變這個世界的,是機器人。

對,是機器人,但不是人形機器。它在你手邊,那個能提醒你下一個會議,幫你在下班時間打到車,以及幫你識別出咖啡館正在放什么歌的手機。

掙脫對機器人的人形想象,手機正在做的事情正是我們在科幻小說里對機器人的期待—幫你獲得和處理信息,和你互動,給你提供消遣,成為你所離不開的個人助理。Google和蘋果公司發布的Google Now和Siri能體現這些大公司將智能手機變為人們個人助理的努力。《生活大爆炸》中還戲謔地設置了Raj愛上了iPhone Siri的橋段,雖然直到現在這個功能還頗為雞肋。

斷言作為個人助理的手機正在深刻改變這個世界,這頗為老生常談。就像我們談到每一年的CES,總會感嘆這世界變化得還不夠快,甚至“了無新意”—但作為這個星球上最大的電子消費品展覽,所有和消費者相關的電子廠商都聚集在這里,CES仍不失為人們發揮想象力的最佳場合—那不僅是阿西莫夫式的預測,也是一些切實的產業變化。

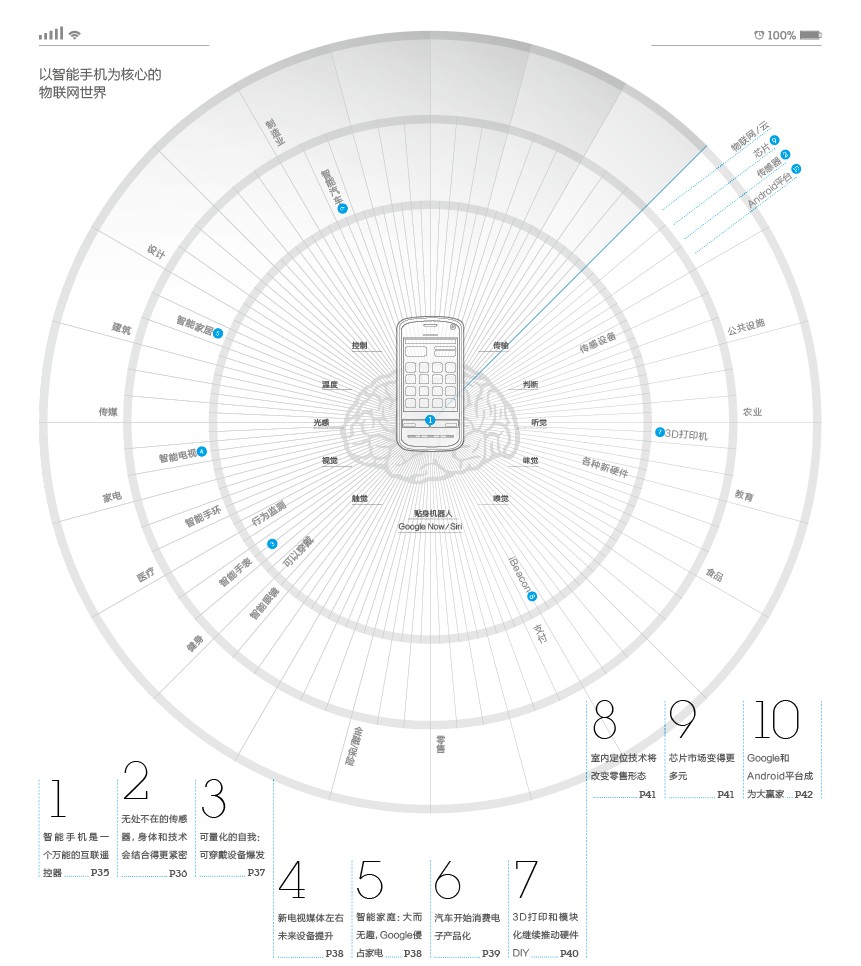

《第一財經周刊》觀察到的2014十大技術趨勢圍繞“你”展開,預測在一個智能硬件越來越豐富的世界,技術將沿著怎樣的商業脈絡去改變你的工作和生活。

在前幾年,大公司還糾結于是否應該讓個人設備接入公司內網,但現在由于手機和電腦帶來的便利,使得BYOD(帶自己的設備,Bring Your Own Device)已經成為了一個潮流。

一個更清晰的圖景在于:得益于其背后以摩爾定律的速度迅速發展,并不斷降低成本的芯片、云計算和傳感器,許許多多應用、硬件和服務圍繞手機生長起來,它們以手機為核心,構成了一個同心圓。

這個同心圓涉及的領域已經相當廣泛,幾乎每個行業都能在移動設備上找到可以創新之處。在CES上,你甚至能看到一家叫做Bounce Imaging的產品使得救火隊員或者士兵不必親自進入危險的領域也能偵查情況。這個產品說來簡單,是一個可以丟入危險區域的攝像頭,其中還配備了加速器、陀螺儀和溫度傳感器等。這些數據和圖像一起可以發送到手機或平板上,讓人們在進入這些危險區域之前就能對其中的情況有所了解。

這個同心圓上的元素隨時間的推移會越來越豐富。由于云和傳感器在背后的支撐,每個人對手機的使用,事實上都是參與到將世界數字化中來。除此之外,云計算和傳感器等和開發有關的成本降低,使得越來越多的個人能將自己的一個想法變成一個產品。

一個例子是,希望遠程控制自家花園灌溉的人,可以用Arduino、開源社區的資料,和網上買到的材料自己做出一套灌溉系統來。當然這也完全可以做成一個生意。

在一個互聯的世界,Android正在迅速變成一個大平臺。它的勢頭已經蓋過了蘋果,不僅控制了各種大尺寸屏幕的手機,也出現在各種平板、PC、電視機和汽車上。而與之形成對比的是,Windows已經難覓蹤影,或者說少有人關注了。

雖然蘋果還具有強大的創造和創新能力,但在一個新硬件爆發的時代,更開放的Android系統和Google正在準備統治世界,在今年的CES上我們已經清晰地看到了這一點。Google已通過Android滲透進許多傳統領域,它斥32億美元巨資收購智能家居創業公司Nest,對于新硬件產業這堪稱一個里程碑事件。

在一個由開源平臺構建、進入門檻變低的世界里,你可以看到許多硬件產品創新正在爆發出來。你能在今年CES的Eureka Park創業專場明顯感受到這一點。這個由眾籌公司Indiegogo和國家科學基金(National Science Foundation)贊助的場地擠滿了超過200家的創業公司,以及VC和創業加速器公司們。

這事實上讓好的商業解決方案出現的可能性在增加。即使技術成熟,商業模式上得到突破,才能讓這些技術得以被廣泛使用。

例如,當金融行業的從業者和一些創業者在思考移動支付如何可行時,使用Uber打車者事實上就已在使用移動支付:他們在手機上預定離自己最近的車,到達目的地也無須刷卡或付現金。在消費者們看不到的地方,Uber的程序會自動完成付款行為。

這也讓越來越多的大公司意識到,這是一個比過去更容易被顛覆的時代,它們比過去更需要在創業公司,甚至是消費者那里汲取創新的力量。

經驗豐富的梅耶爾(Marissa Mayer)在成為雅虎CEO后推行的激進收購策略也源于此。她不但大手大腳地收購了大量移動互聯網創業公司,也試圖用這些移動互聯網創業企業公司的文化來改造整個雅虎的文化。

如果這并不能讓你感到驚訝,那也許可以看看那個在過去20多年間一直只給企業級用戶提供設計軟件的公司AutoDesk。它能讓你看到在我們不熟悉的領域,智能手機和平板如何重塑一些行業的版圖。

這家公司在幾年前發現,當平板和智能手機出現后,它的用戶會逐漸丟開成堆的圖紙,拿著iPad或iPhone到建筑工地上收集數據,和各個供應商協調物料,然后對照數字化的圖紙開始施工。因此在最近3年間,這家公司慢慢將自己的服務搬到云端,并開發了可以在各種移動設備上使用的應用程序。

當然它開發的新的App有一些不僅僅專業人士能用,甚至普通的消費者也能用。十歲的小孩也許可以用之涂鴉,而DIY愛好者可以用它來為自己的制作提供電腦設計輔助。因為這家公司發現,專業人士、創業者和愛好者這三者的界限正在變得模糊。

更多的行業會不斷被卷進來,而且不會停止。在CES上,你能看到幾乎所有的汽車廠商都在試圖讓汽車更多的信息呈現在車主的移動設備上,并與之互動。而最大的消息是,Google成立了開放汽車聯盟(Open Automotive Alliance),為汽車廠商提供開源的車載Android系統。此前Android系統是最流行的開源智能手機操作系統。

在教育行業,一些愿意革新的學校已將平板電腦變作了因材施教的助教。Khan Academy等創業公司所提供的軟件能在孩子在線學習時記錄下每個孩子的進度和遇到的困難,之后,學校里的老師可以根據這些數據來對每個孩子進行一對一的答疑解惑。因材施教在大規模教學中第一次成為了可能。

即使這樣,習慣了一年一款新iPhone發布的消費者依然會覺得其他行業的步伐太慢。即使技術成熟,還是有很多問題阻礙這些技術的商用。

即使大公司已經比以往變得更擁抱變化,但它們永遠是阻礙之一。例如汽車廠商在面對為汽車加上更多傳感器,或是將軟件平臺開放給黑客們時,還是會對所面臨的安全和性能問題顧慮重重。在它們面前,特斯拉顯得沒有包袱—這家硅谷電動車公司提供的開車界面就是塊平板電腦。

當然消費者的習慣也是巨大的阻力。在美國,移動支付遠沒有想象的發展得那么快,原因在于,美國消費者已經習慣了刷卡,而現在看來掏出手機點開程序的過程,遠遠沒有掏出信用卡一刷來得方便。

在涉及到公司之外的組織,制度也是一個阻力,它總是決定著在其框架之內的組織能有多少動力去擁抱創新和變化。

但無論如何,變化正在發生。降低的創業門檻,大量出現的創業者,會讓新的商業解決方案涌現得更多更快。

從CES看2014

新硬件技術還要怎樣改變你和你的生活。

而就在隨后的一天,在距離拉斯維加斯600多公里的舊金山,蘋果公司發布了第一代的iPhone,沒有鍵盤,是iPod、手機和一臺網絡通信設備的集合。

但微軟在那一年所做的事仍是鞏固它在以PC為入口的互聯網領域里的核心地位。那是蓋茨倒數第二次出現在CES上,微軟發布了Windows Vista系統。那時的CES主角,是液晶和等離子的高分辨率電視、最高800萬像素的數碼相機,還有進入64位時代的PC處理器。

7年過去了,蓋茨的判斷完全正確,只是互聯的入口不是微軟所押注的PC,而是智能手機。智能手機取代個人電腦成為了人們生活中最為依賴的計算中心。

只要你在2014年的CES展館轉上一圈,很容易就會發現,幾乎所有的參展公司都在圍繞著智能手機做出改變。

促成這個局面的另外一個原因正是蓋茨強調的“連接”,當他拋出“如何打造一個全新的環境,以及如何同它連接在一起,在這一環境里人們可以方便地操作各種設備,與其他人一起工作”的問題時,3G和Wi-Fi才剛剛興起。而現在,移動網絡已經進步到了LTE時代,藍牙、Zigbee和ANT等連接技術愈加成熟。與人最為親密的智能手機自然而然地成為了接入這個全新環境的端口。無論是被動跟進的傳統廠商,還是主動擁抱的初創公司,它們都意識到這才是未來產品的運轉模式。而這帶來的一個顯著結果是,在經歷通信、上網以及無數的App應用之后,智能手機正在迅速成為一個萬能的聯網遙控器。

所以,你既可以看到類似于Parrot公司這樣用手機控制的駕駛Mini無人機和名為Jumping Sumo的機器人的組合表演,也能看到像LG公司那樣讓用戶可以通過LINE來跟家里的電器以對話形式完成操控。

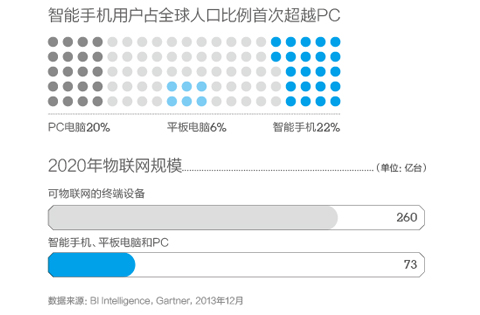

先不管這種操作是否有實際的需求,但當無線連接正在擴散到五花八門的各種設備上的時候,你手里的這個小機器—它甚至表現得就像我們曾經無限期待的機器人—只會更深地介入到你的生活中。而圍繞這種互聯和智能手機的生意—不是說那些手機殼、移動電源還有手機膜,盡管它們已經進化到了讓手機扔在水里或者用錘子敲擊都毫發無損的地步—會繼續膨脹。思科公司估計,2020年連接互聯網的設備數量將從目前的100億部增加到500億部,市場研究機構Gartner的數據保守點,但也將近300億,那是一個影響總計達1.9萬億美元的領域。

對那些反感科技帶來的冰冷的人來說,這可能算不上一個好消息,但實際就是,接下來你將會更加依賴于你的智能手機。

2014年的CES被傳感設備統治了。它將繼續改變人和機器的交互方式,而與智能手機的結合將會帶來更深化的控制機制。

人可以通過手機的觸摸屏幕來傳達指令,而之后包括重力、距離、光線等傳感器在智能手機中的使用—當你在玩某款賽車游戲,或者接電話屏幕感應到臉時的自動熄滅,都是它們在工作—使得這些以往只運用在公共或行業領域的元器件進入到消費電子產品。

市場研究機構MarketsandMarkets預計,全球消費電子品的傳感器市場在2015年將達221.9億美元,是2009年的兩倍以上。

這得益于傳感器芯片和硬件的成熟,從體態龐大的汽車、機器人到可以放進口袋的可穿戴設備,它們同樣在展館中無處不在。除了對環境的感應外,許多公司都在證明對身體的利用和以更精確的傳感改進交互體驗一直在進行。

距離道格拉斯·恩格爾巴特發明鼠標已經過去了50年,但這種針對個人電腦而生的設備,在移動設備時代終將被代替,觸摸、手勢、聲音還有眼球等控制方式的提升會讓它變得更多元。

去年在CES上大出風頭的Leap Motion并沒有出現在今年的展臺中,但這款借助紅外攝像頭捕捉近距離手勢動作的設備,已經在去年內置到了超級本里頭,并且很快將在臺式和平板電腦中出現。另外一家研發眼球追蹤技術的瑞典公司Tobii則繼續展示了它們升級版的原型,并且將在今年和丹麥電玩設備商SteelSeries聯合開發一款EyeX眼球追蹤設備。

游戲成為了這些體感技術最早應用的領域,在此之前,微軟的Kinect,任天堂的Wii及索尼的PS Move瓜分了這個市場,不過它們更傾向于對全身的體感操控。而另一種結合了體感的技術虛擬現實(VR)同樣首先為游戲開發,虛擬游戲設備公司Oculus VR升級了去年帶來的頭戴裝置Oculus Rift,其中一點就是通過姿勢追蹤,讓游戲顯示中的視野可以隨頭部的運動而改變。

它們的體驗可能還不盡如人意,但在小眾市場它們已經開始發揮作用,去年,1.5萬名行動不便的人通過Tobii來用眼睛發送短信。

而傳感器和身體帶來的另外一種結合是生物認證,盡管這項被談論了多年的技術一直不溫不火,但在去年,蘋果已經成功將指紋傳感器放到了iPhone 5s的Home鍵上。

Pulsewallet是一家開發手掌掃描設備的公司,在2012年時他們就展出了一款基于日立VeinID技術的支付設備,它通過紅外攝像頭掃描手指靜脈來完成認證,但愿意嘗試的人很少且系統精準性不夠。之后他們又采用了富士通的PalmSecure技術,它的掃描范圍變成了整個手掌。這項在2005年已經產生的技術之前多用在ATM、醫院或者學校,現在它仍舊面臨如何進入大眾消費市場的問題,尤其是安全問題—這是在身體能夠真正成為個人密碼前需要盡快解決?的。

這一點很可能無法在今年就得到答案,TazTag的CEO Eric Fouchard對《第一財經周刊》表示,像指紋識別的技術對消費電子產品來說成本太高,而且耗電仍然是一個問題。“在設備中整合一個人眼識別照相機、觸摸屏等都需要體積和空間,而正如我們所知道的,像手機在今天卻變得越來越薄,整合這個技術并不容易,”他說,“而且重力感應和手勢技術對真正的安全使用設備來說,雖然有用,但是卻不夠安全。”TazTag是法國一家提供移動安全解決方案的公司。

可穿戴設備爆發的一個主要作用,便是給“量化自我”(Quantified Self)提供了實際并且很可能是海量的運用場景和設備。

量化自我是《連線》雜志的創始主編Kevin Kelly和Gary Wolf在2008年就曾提出的概念,指的是那些不斷探索自己身體,以求能更健康地生活的人們。但在那之后的三四年間,能拿來將身體數據化的設備,還總停留在Fitbit、Jawbone UP等少數幾個。但現在的一個趨勢是,可穿戴設備已經大大擴充了人們的選擇,并成為智能手機和平板電腦之后最受追捧的產品。埃森哲咨詢公司甚至認為,大眾市場的興趣已經被調動,可穿戴設備在今年將到達拐點。

這首先當然還得感謝形形色色且易得的傳感器—加速度計,陀螺儀,高度、溫度、濕度傳感器,以及對血流、汗液、空氣等的監測器;另一方面,相比于智能手機,可穿戴設備的一個不同就在于更適合完成一天24小時的追蹤,從而記錄全部的身體活動。

在今年的CES上,可穿戴設備的展區面積增加了30%,如果從分布的情況看,健身設備、智能手表以及智能眼鏡顯然要高出其他品類,或許也是這個原因它們的表現有點讓人失望。當你站在由10家智能手表廠商圍成的正方形手表區時,著實容易感到困惑:它們之間到底有什么區別?

這種情況在健身設備方面要好一些。盡管包括LG和索尼在內都開始推出那些告訴你每天到底走了多少步、消耗了多少卡路里的手環追蹤器,但也有像Garmin這樣利用低功耗的ANT技術把同類產品做到可以續航一年的,類似于法國一家名叫Netatmo的公司推出的給女性防曬用的June手環,它通過收集紫外線強度及皮膚吸收日曬的數據,協助女性進行皮膚管理,而另外一款叫Petbit的產品直接把追蹤器從人轉到寵物身上。

另外一個增長明顯的應用領域是智能醫療,300家左右的展商數字比去年CES增長了40%。量化自我在這一方面看起來更實際一些。除了那些慣常的測量血壓、血氧以及心率的設備之外,更加微小的傳感器得到應用:Microsensors可以用來為糖尿病患者監測血糖水平;Proteus Digital Health更是可以與藥丸一起吃下以跟蹤患者服藥。

埃森哲醫療設備技術實踐部門的總監John D. Korry認為:“接下來可穿戴設備會變得更獨立,它會以通過植入衣服和日用品的方式而更貼近人們的日常生活。”

臺灣一家名叫AiQ的公司準備向市場提供醫療監測方向的智能衣服方案,不過,AiQ的副總裁Steve Huang告訴《第一財經周刊》,“在生命體征監測上,產品成熟遠高于市場成熟,但相比市場,法規的成熟度更為落后。”

無論是電視、手機還是平板電腦,都在朝著更大和更高清的屏幕改進,只是在電視上表現得最為明顯。

這顯得了無新意。電視機廠商在今年CES上對4K和曲屏的展示足夠賣力,前者的分辨率達到了目前高清視頻1080P的4倍,而后者確切地說是可彎曲的屏幕。

4K電視并不是新產品,在去年剛剛出現的時候,這種電視價格在9000至2.5萬美元之間。不過到今年,美國本土彩電品牌Vizio已經將最低價格做到了999美元。

但4K很可能會遭遇3D電視曾經遇到的問題—它們都是處境尷尬的電視廠商創造出來試圖推動市場的一個概念—如果沒有足夠的內容支持,誰會愿意買一個畫面炫麗但節目卻少得可憐的電視回家呢?從3D電視的現狀就可以說明一切。

但這一次有可能造成不同結果的因素是視頻網站Netflix的加入。支持4K的它盡管在今年的CES上沒有展位,但影響卻無處不在。有線電視服務和藍光現在都不愿意對4K提供支持,這也讓Vizio首席技術官Matt McRae表示“大量4K內容將來自流媒體”—這樣看來所謂的智能電視也不過是塊超大的電腦顯示器罷了。即使不是4K電視,至少在美國,Netflix現在也是所謂的智能電視中的一個標配。它代表的更多是一種觀看電視的方式,這讓它在未來電視行業中很可能更具話語權。

索尼的一個轉變值得關注。這家開創過許多傳奇的消費電子公司將提供全新的在線服務The PlayStation Now,即使沒有索尼的游戲主機,以后也可以在智能手機和平板電腦上玩PS的游戲,而PS主機也將能夠用來收看網絡電視。索尼CEO平井一夫在開幕演講上把這種轉變定義為“提供一種統一娛樂來源,與以往相比它更簡單、更廉價、更容易使用”。索尼建立云平臺和LG采用WebOS系統都是電視廠商的謹慎探索,在經歷了多年的硬件爭逐卻無法盈利之后,它們擔心的是,對消費者來說,選擇哪個品牌已比不上選擇哪個系統或具備什么應用重要,而這在智能手機上已經發生。

CES 2014結束之后的第一個工作日,Google便宣布將以32億美元的價格收購智能家居設備生產商Nest Labs。

不管對于智能家居還是整個新智能硬件領域而言,這都堪稱一個里程碑—當一個重量級的平臺公司介入這一領域時,或許可以期待不同品牌的家電之間的對話了。Nest以生產優質的恒溫器和煙感器聞名,在這一波傳感器+智能手機連接+智能家居的硬件創業公司中,它做得相對較早也獲得了較好的市場回報。

而目前家電巨頭們所做的事情仍然看不到太有趣之處。早在1970年代的CES上,就有電視、冰箱這些家用電器參展,2014年的CES上還有它們的一席之地,不同之處在于,如今它們也都能像電腦那樣和互聯網連接了—在“物聯網”的裹挾之下。可是,一點也不意外,它們互相之間無法連接,這意味著你需要從一個家電公司購買整套產品才能感受到家電互聯不是一句空話。

在CES上,LG的工作人員樂于展示能夠說話的智能家居系統,比如通過LINE發送一條消息給冰箱:“我要出去旅行。”就像從一個朋友那里得到一條回應一樣,冰箱會問你:“請問我需要切換到假期模式嗎?”

好吧,但是這看上去太傻了,不是嗎?無趣的根本原因在于,它們沒有掌握用戶對智能家電的基本需求。連接互聯網的智能家居并不是新事物,LG此次的革新在于推出了名為 Home Chat的智能家庭應用系統,允許用戶通過這款軟件或者是LINE這款社交軟件來管理已經聯網的智能家居設備,值得注意的是,通過LG的自然語言處理(NLP)技術,所有的指令能夠通過自然語言發送。這一切可以通過手機進行。

更為理想的狀態是,家電之間能夠自動協作。高通已經推出這樣的芯片了。在高通的一個展示間,娛樂設施、照明、安全監控、廚房全部互聯—當你調低空調溫度時,系統里的其他電器也會收到通知做出即時改變,例如燈光會往冷色調變化,同時電視的色彩屏幕、冰箱的溫度等都會調整……這一切都是為了讓你覺得更涼快。

每家廠商都在向為我們提供更為聰明的家居邁進,但它們之間拒絕開放成為了產業前進的阻礙。

于是,在它們中間打造一個開發平臺便成了一門生意。Revolv公司就在做這樣的事情,它推出了一個平臺,能夠連接家中的聯網設備,目前已經有至少22個門類都可以通過這個平臺連接了,包括飛利浦的hue、Nest、Yale的門鎖及Sonos的播放器等等,它們都是各自領域內較為優秀的產品。“那些開放的廠商會有一個公共標準,我們會去迎合這個標準。有一些和我們合作關系較好的可能就不用這個標準來衡量,更多的是商業合作伙伴的關系。”這家公司的聯合創始人Mike Soucie對《第一財經周刊》表示。不過顯而易見的是,這些已經聯網的設備中,還見不到那些我們最常使用的大品牌的身影。

就像我們以前會互相詢問“你的手機是什么系統”,以后我們恐怕要問“你的汽車是什么系統的”了。

無論是自動駕駛還是汽車聯網,實際上這些在本次CES上被不斷提及的東西相比過去并沒有表現出什么驚人的進步。然而,當Google聯合通用、本田、奧迪、現代這四家分別代表了四個不同車系的汽車公司成立“開放汽車聯盟”之后,再重新來看LTE技術以及背后芯片廠商、移動運營商的加入,這個事情就開始變得有趣起來。

早期汽車車載系統的主要供應商是RIM旗下的QNX,主要通過零部件供應商把產品賣給汽車廠商。它的功能集中在導航定位、路況交通、呼叫中心這些方面,也有娛樂和互聯。隨著智能設備的發展,微軟和Google開始進入這個領域。像凱迪拉克的CUE智能系統,福特和微軟合作開發的SYNC,之后又加入了AppLink邀請第三方專門來開發應用,而Google主要是提供Google Earth,2009年奧迪A8首先將其整合進車載導航系統。

然而對汽車廠商來說,安全始終是它們放在首位的考慮,這也成為汽車行業很難出現什么重大創新的表面理由—在這個追求規模效應的行業里,大公司對創新的動力不足。而在語音控制還不夠到位的情況下,過去這些希望提升駕駛體驗的車載系統仍不時引來分散駕駛注意力的批評。汽車廠商也發現,相比Google或者蘋果,它們自己或第三方的汽車系統不夠好—這可以從多少人現在更愿意在方向盤前支著一個智能手機或平板看出來,后者的地圖可以隨時更新。

奧迪公司在這次推出了Android平板—它是一個可拆卸的控制面板,不過帶有奧迪Logo并且具有排他性、均使用Android系統的Audi Smart Display和Audi Connect。它為這個選擇做出的回答是,使用Android的用戶足夠多,而且這個系統“更加有親和力”。所以,你沒有看錯,Android系統、高通通信芯片、NVIDIA圖形處理器以及LTE網絡,今后這可能成為你的汽車的標準配置。

“對高通所有的產品線來說,我們可以把聯網汽車看成是最后的也是體積最大的消費類電子,未來汽車行業是一個發展特別好的行業。”美國高通技術公司業務拓展高級總監Paul Hedtke對《第一財經周刊》說。

如果把汽車里頭的人分成駕駛者和乘客,那么汽車智能化至今的效果更多是讓后者享受到好處。

創客運動催生了最近一波的新硬件創業,但它最初的目的依然是讓人在其中獲得創造的樂趣,降低專業門檻,讓普通人也能介入其中。

達成這一點的代表性設備之一,3D打印機,在這一年中將會繼續精細化和平民化。

3D打印機制造商MakerBot在CES 2014上的兩個新品倒是可以說明這個方向,MakerBot的CEO Bre Pettis把它們分別稱做“相機中的傻瓜相機”和“工業級的3D打印”。

這項從工業用途轉向消費市場的產品,臺灣一家公司已經推出了499美元的低價款,這有助于3D打印機真正地進入一些家庭或機構。

它們能運用的打印材料已經越來越多,并且打印出的效果愈發精致。

3D Systems旗下的ChefJet系列已經能打出糖果,而專門打印陶瓷和金屬的公司也能夠提供成熟的產品,只是時間還有點漫長。

另一個硬件趨勢則是更加模塊化。

以往只有軟件、PC和手機可以升級,現在一些小的智能硬件比如攝像頭Dropcam、可穿戴設備以及像hue這樣的智能燈泡等,都可以通過Firmware和配套軟件進行升級。

開源硬件提供商Seeed Studio創始人潘昊對《第一財經周刊》說:“以前在游戲主機、GPS等硬件上面也都能做到這一點,只不過這種刷機升級還是屬于Geek的技能,但未來都會一鍵搞定。”

而在軟件升級之外,中興公司這次展出的一個名為“Eco-Mobius”的原型則更像臺式電腦曾經的攢機,這個原型被分成四大模塊,分別是LCD、核心零件(包括處理器、RAM與ROM)、攝像頭與電池。而未來你可以根據需要分別更換它們。

無論是業已成熟的智能手機還是3D打印出來的產品模型,很快都會變得易于操作,這將繼續促進新智能硬件的繁榮。

蘋果照例沒有出現在CES,但卻通過iBeacon技術潛入了整個展館。相對于Android的左右結盟,蘋果通過一個小小的定位技術來鞏固它的App生態王國。

很少有人注意到2013年WWDC開發者大會主題演講將近結束時,大屏幕上出現的“iBeacon”一詞。它是蘋果公司開發的一種通過低功耗藍牙技術進行的精確地微定位技術,你可以把它想象為一種能雙向傳輸的傳感器,所有搭載有藍牙4.0以上版本和iOS7的設備都可以作為iBeacon技術的發射器和接收器,比起在室內常常失靈的GPS,這種低功耗的本地定位技術值得關注。

在這屆CES上,主辦方發起了通過iBeacon尋寶的活動。截至2013年年底,蘋果在美國的254家零售店內部署iBeacon發射設備,顧客只要走進零售店,就可以在iPhone上接收到iBeacon發出的關于產品的各種詳細信息,比如售價以及相關功能等等,購物體驗得到進一步提升。

雖然蘋果還沒有利用iBeacon實現支付功能,但支付巨頭PayPal已經率先用上了,在2013年,推出了PayPal Beacon的支付功能,而最終形態是用戶只要報出自己的姓名,即可在離開商店時自動進行支付。

這是一項完全開放的技術,它對于零售業及其他產業的改變存在很大的想象空間。Nest的競爭對手Allure Energy就部署了iBeacon技術,讓攜帶iOS設備的人走進室內就可以享受自動調節的溫度。一個預測是,今年支持iBeacon的設備的數量將超過2億臺,它們肯定不都是iPhone。

芯片領域從來都是各占山頭,而當越來越多的新領域需要強大的計算能力時,抓住這些新的機會是芯片廠商的當務之急。

“Intel Inside”這句世人熟悉的廣告語出現在這屆CES主館進門的位置,這就是英特爾的展臺,巨幅廣告語下面是一臺智能汽車,是的,嵌入英特爾芯片的不僅僅是電腦了,智能汽車興起之時,英特爾這樣的芯片巨頭自然不愿意錯過。而就在緊鄰英特爾的高通展臺,這家公司同樣也在展示他們在智能汽車領域的進展,包括推出的Snapdragon 602A,此外,NVIDIA也發布了針對智能汽車的Tegra K1的VCM版本,可以提供行人檢測、盲點監測等輔助駕駛功能。

它們的競爭不僅僅局限于手機、平板和PC領域了,這些領域大局已定,而哪些新興領域則充滿了機會。因為英特爾當年選擇更高的計算性能而不是低功耗,以及放棄移動領域,賣掉通信芯片業務,即使后來奮力追趕,還是落后于高通了。

繞過移動領域或許是個選擇,除了汽車,英特爾選擇了可穿戴領域。新晉CEO科再奇在此次CES展的Keynote上介紹了數款可穿戴參考設備,包括具備生物識別和健身功能的智能耳塞、智能耳機以及智能無線充電碗。同時,這家公司還出資發起可穿戴設備競賽,鼓勵更多開發者應用它們的平臺開發有創意的設備。這是英特爾新押寶的兩個領域之一,其一就是是新設備部門,由前蘋果高管麥克·貝爾(Mike Bell)帶領,另外一個是“物聯網解決方案”部門。

通過新興市場逆襲傳統巨頭是最常見的產業變革,比如微軟在PC時代早期,利用開源OS顛覆了IBM,戰勝了蘋果,而蘋果則利用iPhone撬動了微軟幾十年的基業。值得注意的是,高通也在另辟蹊徑,在CES開幕前夕,推出了專為電視而設的四核Soc Snapdragon 802,可以為即將走向主流的4K電視提供支持。而在2012年的CES上,高通已經基金宣布將在XPRIZE基金會中設立一個專門針對移動醫療的TricorderXPRIZE獎項,獎金為1000萬美元,鼓勵團隊研發掌中診斷工具。2013年美國消費者電子協會(CEA)的一項調查顯示,1/3的移動設備用戶曾在過去12個月中監測過他們的某些健康指標。而對于監控自身健康狀況的智能手機用戶,有1/4的人表示會跟他們的醫生分享這些信息。

無論如何,它們可以競爭的不再僅僅是從2核到8核的手機芯片了。

先與傳統汽車廠商結成開放汽車聯盟(Open Automotive Alliance),又收購了智能家居設備生產商Nest,短短兩個星期內,Google成了汽車和家居領域炙手可熱的角色。實際上,它在整個物聯網控制的智能領域內下走得更遠:Android正依靠其開放性全面超越蘋果。或許是時候下結論了:未來,至少是若干年之內,我們將身處Google統治的世界。

“Android系統的好處在于它更為親和,能夠更好地和駕駛者互動。”CES現場奧迪的一名工作人員對《第一財經周刊》說。在為智能汽車推出各自的系統后,奧迪等傳統汽車制造商已經意識到,相比Android這樣的擁有成千上萬應用的成熟平臺,它們沒有必要再費力去研發自己的系統。

就在CES開展前,Google表示要和5家公司組建Android開放汽車聯盟,包括奧迪、通用、現代、本田、NVIDIA。這些汽車廠商有動力去完善整個Android生態系統了,通用還宣布將出資鼓勵第三方開發者去開發優秀的App。

Google在這一領域早就顯露雄心,但它的動作并不算快。兩年前,它的最大對手蘋果公司便已宣布準備將Siri語音系統整合到通用、本田等12個品牌的汽車中,實現駕駛者與汽車的語音交互。但Google通過闖入最底層,用Android把那些廠商已經采用的Siri系統,變成了汽車上的一個插件。

人們還無法判斷Siri在這一領域的潛力,相比之下Google地圖成為更為實用的產品,無論是采用哪種系統的智能汽車廠商,幾乎都搭載了Google地圖,即使它們在車里提供了自己的導航設備。4G的接入讓Google地圖可以實時更新。

Google不惜以32億美元收購生產恒溫器和煙霧探測器的Nest公司,是為了消滅在該領域的一個潛在對手,同時也可成功切入這一領域。Nest已不僅僅是一家賣小硬件的公司,在物聯網越來越成為趨勢的情況下,它作為遍布北美家庭的智能家居產品生產商,已經形成了一個較好的生態系統,還向開發者開放了API。這意味著,開發者可以利用Nest的突變規劃表及算法,將其他智能家電產品和Nest的產品連接在一起,實現對空調、冰箱、臺燈、風扇燈等各式各樣產品的智能化控制。不難猜測,Google想做的是智能家居的平臺,而這一領域一直因為那些大公司們各自為政,產品之間無法相互連接而像一盤散沙。市場分析公司Constellation Research的分析師Ray Wang發布報告稱,物聯網是Google感興趣的領域之一,他還指出,Google正致力于拓展智能家居市場業務,如Google光纖(Google Fiber)項目已經彰顯出這家公司在這一領域的野心。

耐人尋味的是,Nest Labs公司是由蘋果的“iPod之父”Tony Fadell和另一位前蘋果員工Matt Rogers于2010年創立的,公司產品因精細的做工被人認為帶有明顯的蘋果基因,而市場也屢屢傳出消息稱,Nest要被蘋果收購。

當蘋果關起門來精雕細琢打造自己的產品時,Google動作粗礦,卻進步顯著。Google操作系統以其雜亂一直遭到人們的批評,因為它過于開放,但正因如此,它從低端市場切入并占據了智能終端絕大部分市場。

據IDC最新報告顯示,2013年第三季度智能手機出貨中,Android占據了81%的市場份額,達到歷史新高。

站在整個物聯網產業的角度,相對于封閉的蘋果和它的iOS系統,Google和Android所做的事更受到對手和合作伙伴的歡迎,因為它們降低了競爭的成本,不僅讓大公司受益,也讓諸多中小公司找到了一把鑰匙:通過一個免費平臺接入一個由物聯網和云計算控制的世界。而在背后控制了這一軟件平臺的Google,勢必將成為最大的贏家。

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

暫無評論哦,快來評論一下吧!

全部評論(0條)