交互科技的創新發展,應由人本驅動研究,而不是狹隘的應用來驅動研究。

人人都在關注下一個交互科技的創新點會是什么。與其追問究竟什么樣的科技會成為我們的未來,不如轉換思維,想想明天,我們會需要什么樣的技術。

資料編輯、作者: Vivian Peng

(原創內容,轉載請注明來自DamnDigital)

所以,在觸控感應等人機交互技術越來越成為未來主流思潮的今天,即便這看起來是一場屬于小眾人群的討論與反思。是一輪關于 “人本,思想與工具”話題的回溯與探討。人機交互專家Norman曾不止一次強調:“我們不需要去適應技術,而讓技術來適應我們!”

當我們越來越關注市面上出現的各種各樣的新技術與互動創新,然后開始猜測著哪一種會成為未來。更有不少人開始計劃下一步投身于某個欣欣向榮的人機交互創新領域,在此之前,容許我們能暫時地回歸人類自身最初的工作方式,一起回溯交互科技的創新歷程,一同開始重新思考.

人機交互技術在過去及接下來的幾年內都會各種觸摸屏與觸控交互技術所占據。然而,當我們在享受著一根手指在各種創新界面與屏幕上點來點去工作的時候,是否有想過,這樣的操作方式真的理想嗎?

熱門的觸控技術,只是人機交互進化的一個重要節點

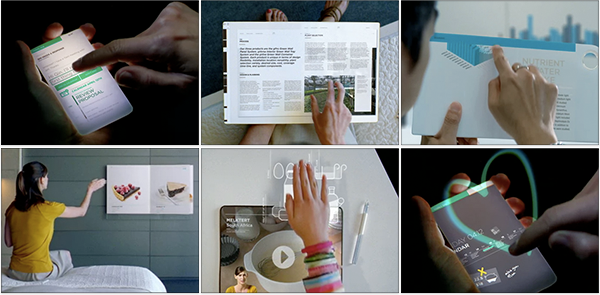

其實,人機交互最根本的無非三個方面:輸入,輸出(顯示)和計算。不提太遠的未來,就說下一代,相信技術的進步應該很大一部分都會集中在顯示與交互的界面上, 比如可卷曲折疊的柔性屏幕,能貼在物體表面直接顯示的超薄屏幕等等。這些技術的應用,可以制作出超越現在計算機,手機,平板這類方方正正屏幕的形態的設備,讓交互的方式更加豐富多彩。

來自Institution of Civil Engineers - ICE Home的人機交互愿景,諸如此類的應用方向應該是目前最為主流的趨勢領域。

這當然得很大地歸功于觸控技術的出現和流行。毋庸置疑觸摸屏為首的觸控交互技術是了不起的一個突破。只不過,看看現在各個主流的科技制造商,媒體上呼聲越來越大的各種創新產品和技術突破,大多基礎空更大,更薄,能彎曲之類的屏幕界面技術,就是3D體感技術、不論是原始的簡單觸摸屏,亦或是最被看好的多點觸控技術,感覺在接下來的很長時間里,看來都是手指在某個界面上點來點去是王道。并且,不僅是手機,平板電腦,甚至生活方方面面的人機交互場景,好像也是得點來點去的??這才讓人覺得哪里似乎不對勁了。

回溯歷史,其實觸摸屏本身不是特別新鮮的東西。之前在文中看到的各種觸摸技術的進化,看起來很新鮮,可你們知道嗎,它其實在1972年就被發明出來,比鼠標的出現只晚了8年。這么多年過去了,單單是羅技一家公司,鼠標出貨量就早已超過了10億只;而觸摸屏的應用卻少得多,我們只能在一些公共場合和自己的手機上看到。惠普曾經推出過全觸摸屏的家用電腦,但是市場反響并不算好;而日本Wacom公司生產的類似產品,也因其高昂的價格,只在面向專業用戶的高端繪圖電腦市場上受到歡迎。

我并不確定是否真的是成本問提,或是時機問題,但真的想想, 用手機瀏覽信息,或者玩APP都可以,但你讓我寫“未來生活進行時”也用iPhone,iPad來操作的話,我真的會死都不愿意的!

電腦鍵盤雖然當初用了不少時間成本來學習,但是習慣了之后就真的很習慣。這不僅僅是因為只是單純的習慣了而已吧? 其實鼠標和鍵盤是很適應人體的身體結構的。自從人類開始直立行走,手和眼就有了各自最自然舒適的擺放姿勢:眼睛適合向前方平視,而手最適合的姿勢是垂下來。可是,多年以來,我們卻不得不忍受讓雙手和眼睛以比較奇怪的方式進行協調工作:想想小學時候,我們上課的時候都是怎么記課堂筆記的? 需要盯著黑板或者投影屏幕上的內容,一邊有得以奇怪的方式卻又很好地協同工作了: 者是讓眼睛去遷就手的位置,低下來盯著筆尖,于是脖子就告訴運轉工作了。 還有那些在畫板前繪畫的人們,需要專注于眼前的寫生對象,所以只能把畫板架起來,讓手遷就眼睛的需要,一直抬著工作??再看看現在的移動設備其實需要我們把手高高舉在眼前的 久了真的蠻累的。。。。但是鍵盤,鼠標,搭配電腦,其實能夠解決這一歷史遺留問題的: 垂直放置的顯示器適合眼睛,而放在水平面上的鍵盤和鼠標讓胳膊不會過于勞累。雖然需要一些學習過程,但這是值得付出的代價。

再看目前的觸摸屏設備,作為人機接口的觸摸屏在電腦上使用的效果,也許并不如鼠標和鍵盤。不過,手機是個例外,它擁有天然的培育觸摸屏的土壤,可以完美結合。因為手機本身就是在人們各種不可避免的碎片時間里最多陪伴在身邊的電子設備,在碎片時間人們本身就對各種內容(游戲,上網,社交等)有著很大的需求,想象一下什么都沒帶一個人坐地鐵時候的心情吧,或者回憶回憶躺在床上失眠的時候,手機是太完美的可以轉移難受的無對象的注意力的東西了!

除此之外。觸摸屏之所以跟隨著手機一同興盛起來,還是源自于手機的在外型上的提及進化需求。很大程度上因為手機的體積所限。在便于隨身攜帶的設備上提供鍵盤, 讓一個僅僅作為輸入設備的實體鍵盤占據手持設備上本來并不寬裕的空間,非常浪費,于是觸摸屏天然誕生了,最該感謝的依然是蘋果,蘋果公司在iPhone上首創的多點觸摸技術,不僅在短短時間里讓“觸摸”成為占據主流的輸入方式,更使得更多的廠商加入到這一前景廣闊的市場中來。

從20世紀70年代的電阻屏,到現在令人眼花繚亂的電容屏、超聲波屏、紅外線屏,用在電腦顯示器這樣的中型顯示設備上的觸摸屏技術已經比較成熟,只是成本還難以降低;而隨著諸如微軟surface之類的大型顯示設備的出現,又給觸摸屏提出了新的要求:面積更大、更薄、成本更低,如果能夠提供力反饋則更好。

其實現在想想,什么《黑客帝國》之類的場景在技術上的難度其實并不大,按照科技業主流的想法,未來,鼠標+鍵盤+顯示器+主機這些我們習以為常的“電腦”將消失于生活環境中,或許真的會消失,但個人私以為,那時候應該不會是一個全觸摸操控的未來場景。或者說,那種全觸摸的場景會是不遠的某天成為真的場景,就算這樣,也只不過是一段短暫的過渡期而已。

不過,路透社網站曾刊文指出,受現代人的使用習慣及設備體積等因素影響,觸屏技術的應用很難擴至手機以外領域。這也就意味著,如想獲得更大型的觸摸控制體驗,新型的觸摸操控形式必將出現。

可是

類似于更大,更薄,更靈活的屏幕,界面技術,對于人們的生活來說,算不算真正的創新? 抑或只能算是觸控技術的新形式而已?

大家都應該還記得此前微軟的一段未來遠景視頻 ,當然往這方面規劃未來的絕不只是微軟而已。

??

一場反思與探討:A brief rant on the future Of Interaction Design

曾在蘋果擔任設計師的Bret Victor不久前發表了一篇博文《A brief rant on the future Of Interaction Design》,看來是說的恰合時宜的,能帶來思考和啟示。

如果各種交互技術歸根結底,都是人類借以達成一定需要的工具。那么,Bret所說的對于工具的定義無疑是非常靠譜的:

A tool addresses human needs by amplifying human capabilities.

人類通過工具來強化自身的各種行為能力,從而達成某種需要。

這就是說,工具能夠將我們能做的事轉譯為我們想要做的事。而一件偉大的工具則是在設計上同時滿足這兩者的。

所有工具都只是人類肢體行為的延伸。不是嗎?

Bret在博文中說:“我并不是要雞蛋里挑骨頭來批判什么。只是微軟作為大眾所熟知的高科技領先者,發布的各種未來愿景都將在一定程度上引導和激勵大家往某個方向上去行動,當一群被激發靈感的人聚在一起便能形成最強大的力量。如果你是一個剛開始懂得前瞻的年輕人,或者一個已經開始動手打造這個遠景的大人物,請務必讓你的未來展望更加有價值,創造出真正能夠改進我們交互方式的作品。”

這就是常常被忽略的一個重要的考量因素——人類的行為能力:我們能夠做什么。因為,如果設計出來的工具無法被人使用,它就是個糟糕的工具,是吧?

目前主流的交互體系最核心的部分依然是我們的雙手

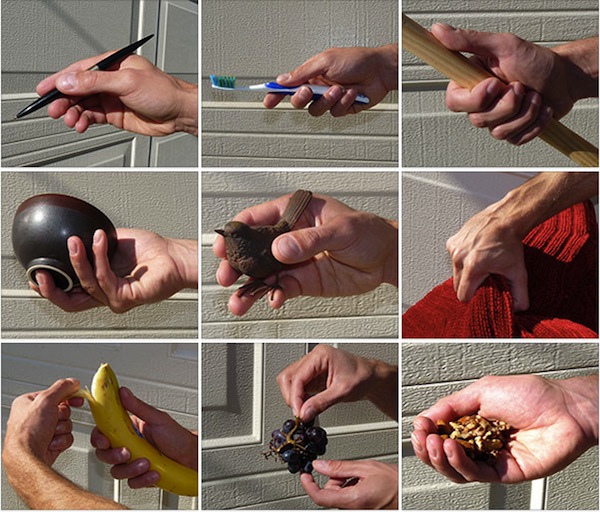

對此,Bret提示我們,手其實可以做兩件事,兩件神奇的事,并且每天的生活都無時無刻不依賴于它們,而大部分所謂未來交互的概念都完全忽略了它們。

Feel: 手可以感受 & Manipulate:手可以進行(各種)操作

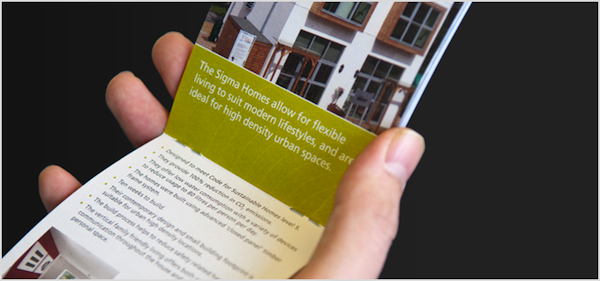

現在,請隨便拿起一本書,隨便翻到某一頁。

請體會:通過左右手重量的比例,以及左右手捏住紙張的不同厚度,你能夠大致知道現在書翻開到哪個部分。現在翻一頁,請體會:你會知道手里捏的不是黏在一起的兩頁紙,只需輕輕揉一揉就能感覺出來了。

下面,請拿起一杯水,喝一口。

請體會:通過傾斜杯子時重量的變化,你能夠知道還剩多少水。

有些習以為常的事實往往最容易被我們忽略。你可以再拿起身邊的一些物件試一試。像平常那樣使用一下,并感覺它們在觸覺上引起的變化:它們的紋理、柔韌度、溫度,它們的重心位置,它們的邊緣、曲線和褶皺,以及你在使用時,它們會產生什么樣的反應。

我們的手指為什么擁有如此密集的神經末梢呢,這里面一定有原因。只有這樣我們才能和世界近距離接觸,我們的工具才能和我們“交流”。觸感是人類千百年來不變的“干活”一詞的必要條件。

那么,再拿出你最喜歡的、神奇的、革命性的科技產品。使用一會兒。

你覺得怎樣?是否感覺是“玻璃狀”的?它是不是與你正在做的事情完全沒有任何聯系?

各種科技產品都是通過玻璃界面進行操作的,可玻璃界面犧牲了我們雙手本來應該能感受到的十分豐富的觸感,取而代之的只是一些圖片。

用視覺取代觸感?請試一試:閉上眼睛,去系鞋帶。完全沒問題吧?那么,如果你的雙臂都已失去感覺,你還能系好鞋帶嗎?甚至連你的手指也麻木了,能系好嗎?當我們利用雙手時,觸感就好比是司機,而視覺則是皮椅。

“玻璃下的技術”就是一種讓觸感永久麻木的交互模式。它猶如注入我們手腕的一針麻醉藥。它否定了我們雙手最擅長的事情。可惜目前,它幾乎成為了所有“未來遠景”的一致焦點。

對我而言,如果說“玻璃下的技術”就是未來的交互方式,那就等于說黑白照片是未來的攝影之道。很顯然,“玻璃下的技術”只是一種過渡性的技術。我們越早渡過去越好。

你可以如何操縱“玻璃下面的東西”呢?當然是滑動。

滑動是這種交互技術的最基本動作,即在平滑表面上滑動手指。

然而我們在自然界中幾乎從來不用這種方式來進行操縱。

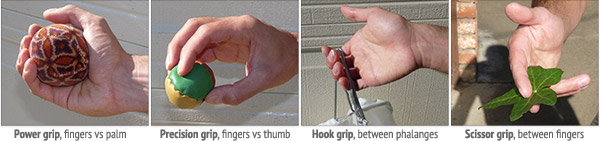

那么,我們如何操縱物件呢?事實上,我們的手指有著令人乍舌的范圍極廣的行動能力,而且我們總是不假思索就會驅動它們。下邊的每張圖里,你都需要留意每根手指的位置,什么在對什么施加壓力,以及物件的重量是如何均衡的。

所有的手指動作都可以總結為下圖的四個基本動作。(如果你對這方面感興趣,不妨閱讀 John Napier 的經典之作《手》)

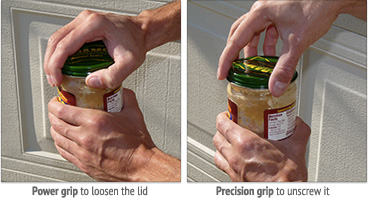

假如你要打開一個罐頭,通常你會在這兩種動作之間輪換:

可以說,你曾打開的每一個罐頭至少都是用這兩種動作的組合來打開的。不僅這事不用教,甚至你在做的時候都意識不到你在輪換兩種手勢。對于直覺交互而言又是如何呢?

我們生活在三維世界里。我們的手生來就能在三維空間中移動和旋轉物體,并且可以抬起物件并把它們放到另一個物件的上面、下面、旁邊和里面。地球上的生物還沒有能與我們相比的。

也許,未來真的就是市面上說的那樣,但是想想為什么?我們為什么非選擇這種東西不可?這種手持設備完全忽略了我們雙手的基本功能。

任何一個舞蹈家或醫生都非常清楚,我們的身體究竟有著怎樣令人難以置信的表達力。300 個關節!600 塊肌肉!可以在無數角度中自如活動!

下次做早飯時,請留意那套精致、復雜、舞蹈般的動作,你如何打開碗櫥,如何倒出牛奶。看看你的四肢在空間中如何來回移動,感受你是如何毫不費力地保持平衡。你的大腦之所以每天早上能夠讓你做到如此美妙復雜的芭蕾般的動作而不至于忙碌到爆炸,是因為和你一樣,世界上的所有人其實都能做的一樣好。

況且,我們自己所擁有的,更不僅僅是雙手,全身的肢體動作都有其渾然天成的功能,而能夠驅動全身肢體行動的正是我么自己。為什么“未來”的人機交互竟全都是一根手指的操作呢?

當然,這只是針對于觸控技術占據生活一切場景的未來趨勢提出的一家之見,可是他卻非常中肯地提醒了我們:未來,不是來自于會出現什么新技術或交互應用,而是來自于我們的選擇。

交互技術的理想之境

因此,可以說人機交互最理想的境界是自然交互。有人跟你說話時表情豐富,手又在不停比劃,語言相通的情況下相信你能很輕松地明白他要表達什么。人跟機器的交互也一樣,通過人的語言、手勢、表情等輸入,機器就知道該做什么,這就是人機交互的理想狀態。

即便無法真的見到理想交互技術普及的那一天,卻能見證和體驗到人類在人機交互一步步走向理想之境的道路上所創造的每一種嘗試與探索,這是技術的進化,更是人類智慧與思想的歷練。

創新型的交互體驗技術正在與日俱增

出于對工作效率最大化的需要,各種觸摸技術在移動設備上快速來到了人們的生活中,并且快速創新孕育了多點觸控的時代,不但如此,讓人激動不已的體感識別交互技術亦在不斷快速發展,如今,觸控屏技術,已經超乎了以往我們對玻璃界面這種原始的認識范圍了。

智能電子閱讀器

image source: WhoWired

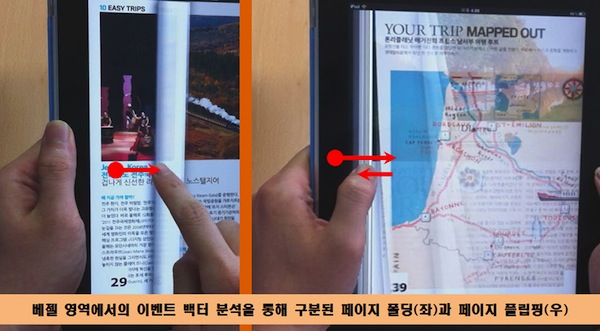

韓國科學技術院(KAIST)生產出一種非常智能的電子閱讀器,可以智能識別觸屏手勢,不用觸屏就能翻頁。

這款閱讀器采用名為“智能電子書系統”技術,它可以識別在屏幕范圍以外的手指動作。觸屏手勢智能識別功能,包括拖拽時間、按壓力度等。新功能使用戶能夠在不點擊任何功能鍵、也不點擊屏幕的情況下,在“開始界面”就能很容易地對電子書翻頁。

* 韓國科學技術院(KAIST):http://irt.kaist.ac.kr/

Chalearn: 具有人工智能的手勢識別

手勢識別技術的研發公司Chalearn實現了手勢識別技術的智能化,團地制定了一套手勢范例的集合,類似一張“詞匯表”。先對計算機做一次示范,然后機器就能記憶并自動識別,即所謂手勢語的“智能學習模式”。

* Chalearn: http://www.chalearn.org/

“空氣觸屏” : Displair 可交互立體投影系統

Displair于11年中旬發布了一款成熟的最新產品——Displair立體投影觸控系統。這套系統會產生一種冷煙霧作為投影的底板,然后將圖像投影到這個底板上,使用紅外攝像頭捕捉手部動作以實現動作控制,從你做出動作到系統有所反應只有0.2秒的延遲(Kinect的延遲大概是0.1秒)。這套空氣投影系統有1500個動作判定點,動作判定的精度可達1CM,投影出來的圖像大小范圍大約是40英寸(約1米)到140英寸(約3.5米)高。

更令人興奮的是,Displair公司目前有真機出售,售價從4000美元到30000美元不等。

* Displair: http:/www.displair.ru/

基于神經的交互技術

心靈感應可能是個科幻小說中的概念。但是通過最新的神經計算交互技術,可能總有一天,直接發送想法會得很平常。事實上,今年稍早些時候,威斯康星大學神經交互技術實驗室就成功的實現了史上第一條由大腦直接發送的Tweet。

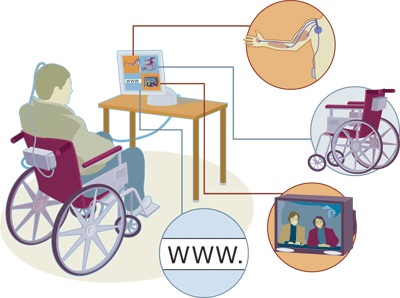

Braingate公司開發了一種技術,能輔助癱瘓的用戶憑借意念來檢查email、甚至玩Pong游戲。

這種技術的工作原理是,把一個微芯片植入用戶大腦,這個芯片會分析用戶大腦的脈沖信號并將其傳遞給相應的電子設備。當然,這種技術現在還處于嬰兒期,用戶一分鐘最多只能輸入不超過10 個字符,不過這種技術的應用前途不可限量。以前幾乎沒法享用email或上網的殘障人士可以借助這種技術體驗前所未有的交流體驗。

對于那些因脊椎損傷而癱瘓的用戶來說,這種技術有望能幫他們重建大腦和肌肉之間的連接,從而這種技術的應用可以超越玩Pong游戲這種小應用,而是能用于讓病患操動自己的肌肉,甚至恢復走路。

當然,我堅定地相信,未來決定不會是僅僅只能觸摸,更不可能完全通過傳感技術,對著空氣做沒有任何觸覺的動作來進行交互,絕不可能!

資料來源:

Technology Review: The Authority on the Future of Technology

Mashable: DisplAir-Minority Report’s Gesture Interface, Only Real. And Russian

轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注:作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。

未經授權嚴禁轉載,授權事宜請聯系作者本人,侵權必究。

本文禁止轉載,侵權必究。

授權事宜請至數英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權,侵權必究。

評論

評論

推薦評論

暫無評論哦,快來評論一下吧!

全部評論(0條)