耐克《球證》紀(jì)錄片:跨越五大城市,追溯籃球文化

原標(biāo)題:FIBA世界杯,NIKE的“球證之路”

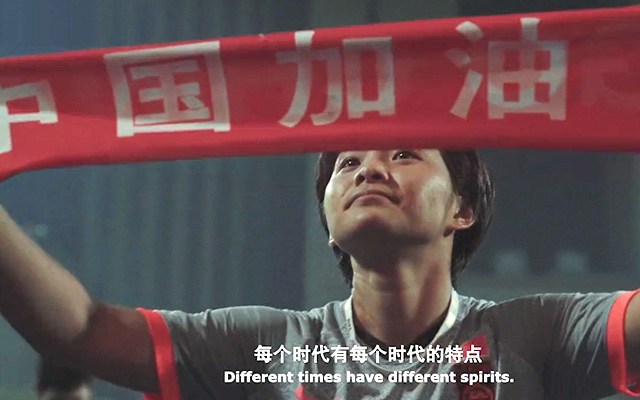

籃球世界杯首次在中國舉辦,耐克籃球也首次嘗試紀(jì)錄這幾座城市的籃球文化。

《球證》系列,從廣州出發(fā),途徑武漢、上海、南京,最后在北京落幕。

透過不同年齡、不同性別的當(dāng)?shù)鼗@球愛好者口中,了解每座城市,場上、場下的籃球文化和城市精神。

8月9日:廣州“夠姜”

首發(fā)站是廣州,一座盛產(chǎn)“小鋼炮”的城市。球場上,廣東人的身體條件往往不是最出色的(阿聯(lián)除外),但勇氣卻從來都肉眼可見。

所以這里出現(xiàn)過敢在夢之隊面前“一條龍”的陳江華;耐高場上,也涌現(xiàn)出一批接一批的“小鋼炮”。

用當(dāng)?shù)氐脑捴v,這種精神就叫“夠姜”(夠膽、有種)。

預(yù)告片:“對手有多厲害我不知道,但我雙手有多強(qiáng),我說了算。”

紀(jì)錄片

“在廣州身高不會決定場上的高度

但勇氣可以

只要敢打

天空都不是極限。”

8月26日:武漢“不服周”

第二站是“火爆”的武漢。在眾多城市中,武漢的籃球絕對被低估,當(dāng)?shù)厍騿T告訴我們,有些民間籃球隊會繞過武漢,因為每次來這里都討不到好果子。

其實,這里的籃球之所以硬氣,不是因為天氣太熱,武漢話太兇,而是球員們血液里都躺著好勝,骨子里都刻著不服。

在武漢話里“不服輸”就是“不服周”。

預(yù)告片:“練球去咯”

紀(jì)錄片

“有人說出頭鳥不好

這里的人可不這么看

尤其球場上,誰都想成為最出色的那個

他們只要手里有球,只要還能動,

就別想在他們頭上得分

也別想他們服輸”

9月2日:上海“領(lǐng)潮”

隨著正賽打響,上海篇也如期而至。

這里的弄堂,走出過第一位亞洲狀元,這里的球館,舉辦過第一場NBA中國賽。有人眼里,上海的籃球已大不如前,但事實并非如此。

雖然,場上不再有姚明、劉煒,但不代表上海的籃球在走下坡路。

事實上,上海正在探索籃球文化的外延,在我們看不到的地方(球場、青訓(xùn)、球鞋文化等)已經(jīng)走在前沿,為全國籃球愛好者探路。就像當(dāng)年的姚明一樣,也像現(xiàn)在的姚主席一樣。

預(yù)告片:“早點回來吃飯哦”

紀(jì)錄片

“一個球,十個人

每天上演著不同的劇情

如果籃球的魅力在于探索無數(shù)種可能

那么上海就是走在前沿的冒險家。”

9月10日:南京“來斯”

經(jīng)過上海,來到南京。南京給人的印象是“低調(diào)”,低調(diào)到你都忘記它是六朝古都,是一座底蘊(yùn)在全國數(shù)一數(shù)二的城市。、

南京的籃球也是如此,這里是街球發(fā)源地之一,這里的高中有著超級戰(zhàn)力…當(dāng)別的城市上班族下班去夜店喝到吐的時候,南京的上班族,會去夜訓(xùn)練球練到吐…。

因為他們太低調(diào),我們都不知道原來南京的籃球這么“來斯”(屌)。

預(yù)告片:“這么熱的天還打籃球,真來斯”

紀(jì)錄片

“既然實力從不說謊

就無須把本事掛在嘴上

只有交過手才知道什么叫高手

只有上過場就知道南的籃球有多來斯”

9月22日:北京“服我”

隨著世界杯結(jié)束,球證之路也來到終點站。延續(xù)北京99,“服我”無疑是最能體現(xiàn)北京人的籃球精神。

北京人能侃,大家都知道,但這個“侃”既是侃大山的侃,也是場上砍分的砍。

在北京,不會說不行,光說不會做,那更不行。

預(yù)告片:腿模吳悠+小老虎《回到東單》

紀(jì)錄片

“北京人喜歡口沫橫飛?

我保證

我吐出來的每一滴唾沫,都會在地上砸一個坑兒

當(dāng)你回頭看,它就組成了北京籃球的腳印兒。”

編者注

如果你熱愛籃球,也看完這幾條“紀(jì)錄片”,我可能要說一句“唔好意思”。

片中存在很多不成熟之處,和傳統(tǒng)中的紀(jì)錄片還有差距。其實在諸多條件下去紀(jì)錄一座城市的籃球文化,當(dāng)中有很多悖論,遇到的困難遠(yuǎn)比想象中大。

但明知山有虎,卻從未有人遲疑過半刻。從客戶到我們,走遍五座城市,在有限的時間和預(yù)算內(nèi),盡可能地挖出真實有態(tài)度的籃球故事,只因項目里的每一個人,都是真的熱愛籃球,都想在自己的工作范圍內(nèi),為中國籃球做點事情,為熱愛做點廣告。

寫下這段廢話,也正因為我們對這次經(jīng)歷的執(zhí)著和感慨,感恩這次機(jī)會,也歡迎更多志同道合的朋友找我們一起“球證”。

專業(yè)評分

專業(yè)評分已截止

評論

評論

推薦評論

全部評論(5條)